AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

20 Agosto 2023 - 11:06

La bottega del bottegaio

Il termine «sëbbré», intraducibile in italiano, deriva dal sostantivo «sëbber» che designa il mastello per il bucato. «Sëbbré» era chiamato il fabbricante di tinozze, secchi e altri piccoli recipienti di legno che si usavano per riporre cereali, liquidi, alimenti in salamoia, zucchero e farine. Il mestiere risultava affine a quello del bottaio o «botalé». Questi, però, fabbricava soprattutto tini e botti di maggiore capacità.

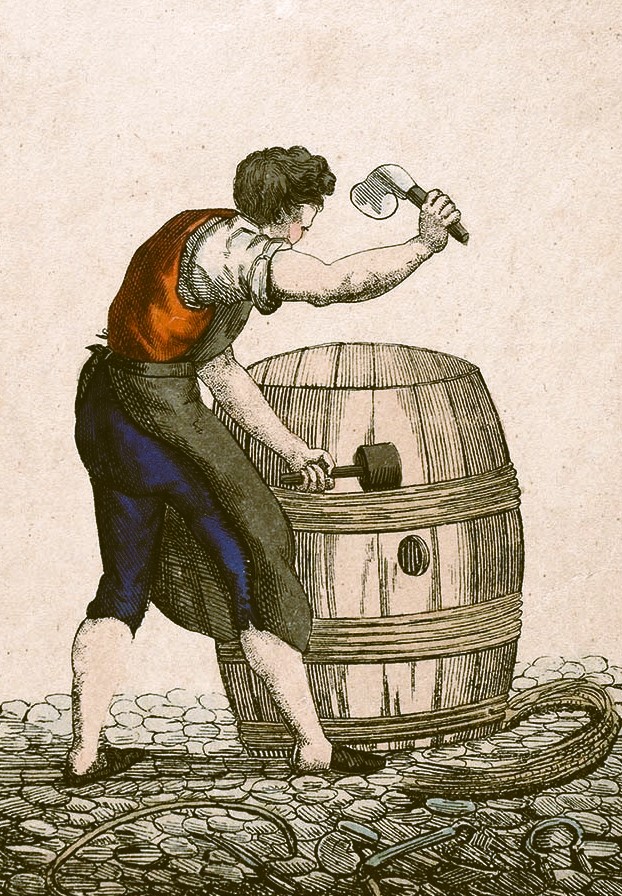

NEL DISEGNO 1840, bottegaio al lavoro

Uno degli ultimi «sëbbré» di Settimo Torinese fu Giuseppe Mazzia che lavorava il legno con professionale perizia e aveva una vasta clientela fra la gente del paese e delle cascine circostanti. Dalla sua bottega situata nel vecchio borgo, in una casa dell’attuale via Niccolò Machiavelli (popolarmente definita «viëtta dij piorass» ossia vicolo dei piagnoni perché percorso dai cortei funebri che raggiungevano l’antica chiesa cimiteriale di San Pietro), uscivano i più disparati recipienti: «doje» (boccali), barilotti («botalin»), secchi («sigilin»), «sëbbrot», «sëbbrotin» per il latte e tantissimi mastelli da bucato, questi ultimi alquanto richiesti in un paese di lavandai come Settimo.

«Botalé» e «sëbbré» adottavano tecniche di lavoro molto simili. Fondamentale per entrambi era la scelta del legno, stagionato al punto giusto e privo di nodi. In genere si ricorreva al rovere, al castagno, all’acacia e al faggio, mai al pioppo, al tiglio, al salice e ad altri legni facilmente permeabili o di scarsa robustezza. Per fabbricare una botte si cominciava dalle doghe che venivano dapprima sgrossate con sega e ascia, quindi rifinite con speciali pialle dalla lama arcuata affinché acquisissero il profilo voluto. Ovviamente il bottaio cercava di contenere il più possibile gli scarti. All’estremità inferiore e superiore di ciascuna doga si ricavava la capruggine, cioè l’incavo in cui si bloccavano le due parti terminali della botte, costituite da assicelle incastrate fra loro. A tal fine il bottaio si serviva di uno speciale utensile detto caprugginatoio. Una delle doghe era quindi forata mediante un succhiello (la «tinivela») per ricavarvi il cocchiume che si chiudeva con un tappo di sughero. Le doghe venivano infine serrate da cerchi di ferro, inseriti a forza verso l’uzzo con l’ausilio di un martello e di un particolare scalpello senza taglio. In maniera del tutto analoga, sagomando robuste doghe, si fabbricavano le «carere» o «botale» (botti cilindriche di grande capacità che si collocavano sui carri) e i tini per la pigiatura delle uve e la fermentazione dei mosti.

Prima di utilizzare i recipienti così prodotti occorreva lavarli con acqua bollente e soda in modo che il legno, dilatandosi sufficientemente, non lasciasse filtrare i liquidi. Ulteriori cautele erano richieste per le botti destinate a contenere vini e liquori. È noto che il legno consente un leggero scambio gassoso con l’esterno, favorendo così l’invecchiamento del vino. Il botanico e agronomo francese Henri-Louis Duhamel-Dumonceau (Parigi, 1700-1781), autore di pregevoli trattati sulle qualità del legno, scriveva in proposito: «Hanno l’avvertenza i bottaj di annasare le doghe, prima di porle in opera per sentire se abbiano qualche puzza, perché sarebbero responsabili del vino che contraesse un gusto di bottame dentro le botti da quelli vendute, e perciò procurano di evitare questo pericolo».

I recipienti di uso comune avevano misure assai varie. I mastri bottai erano in grado di fabbricarli con un margine di tolleranza molto ristretto, avvalendosi di semplici strumenti e di elementari formule matematiche. Particolarmente ricercate erano le botti con una capacità multipla della brenta o «brinda», equivalente a poco meno di cinquanta litri.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.