AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

06 Agosto 2023 - 22:28

Qualcuno, di recente, in occasione delle decisioni prese sul nuovo ospedale di Ivrea, si è chiesto come mai gli eporediesi e i canavesani siano così litigiosi. Una storia lunga quanto i giornali che ne hanno parlato. Una storia di guerre, di elezioni politiche, di battaglie intorno alla costruendo ferrovia e tanto altro. Ecco la storia del Risorgimento a Ivrea. Ecco la storia dei protagonisti di quegli anni incredibili, molti dei quali continuano ad essere e a vivere intorno a noi... nelle targhe, nei nomi delle strade e dei palazzi.

Liborio La Mattina

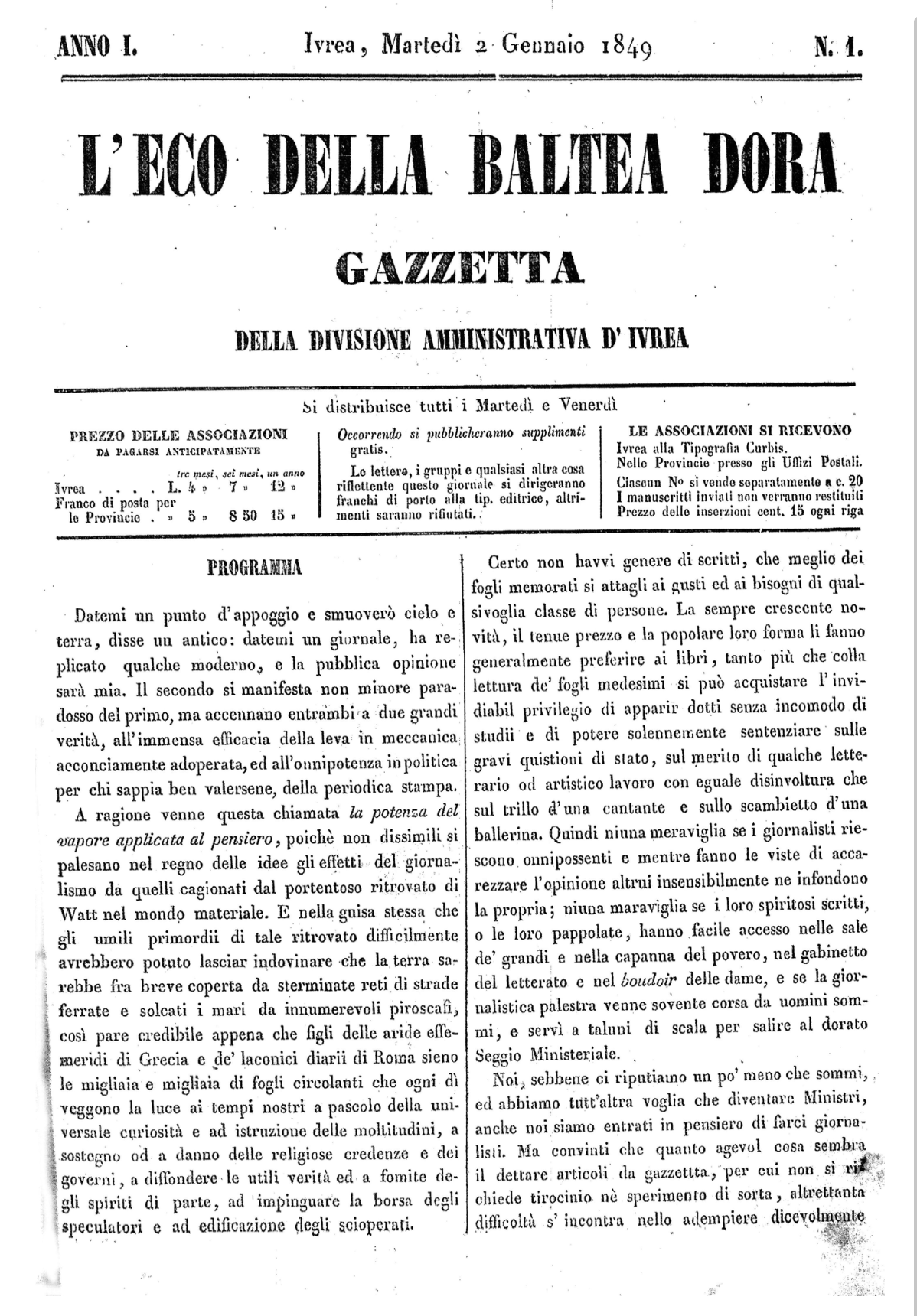

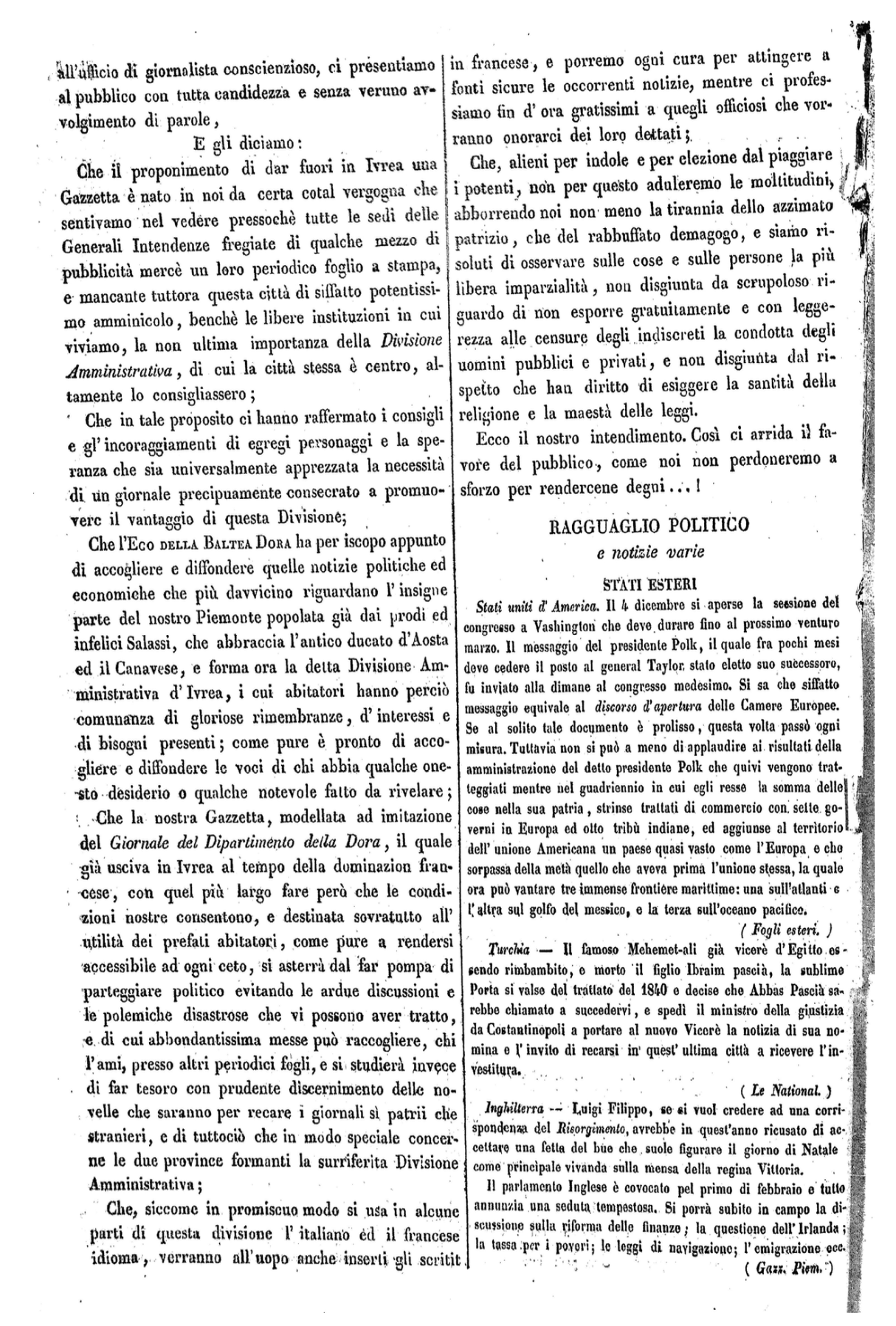

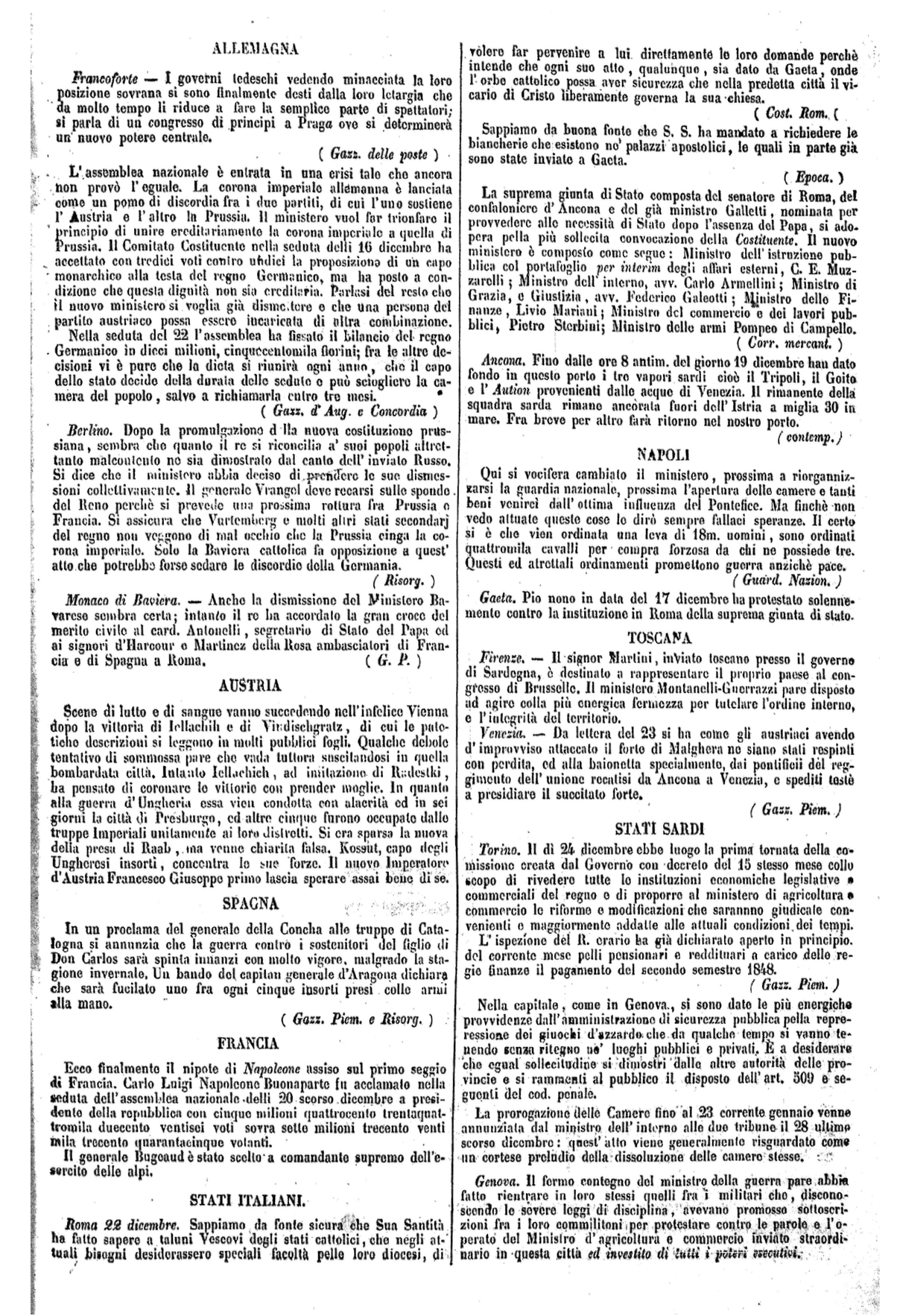

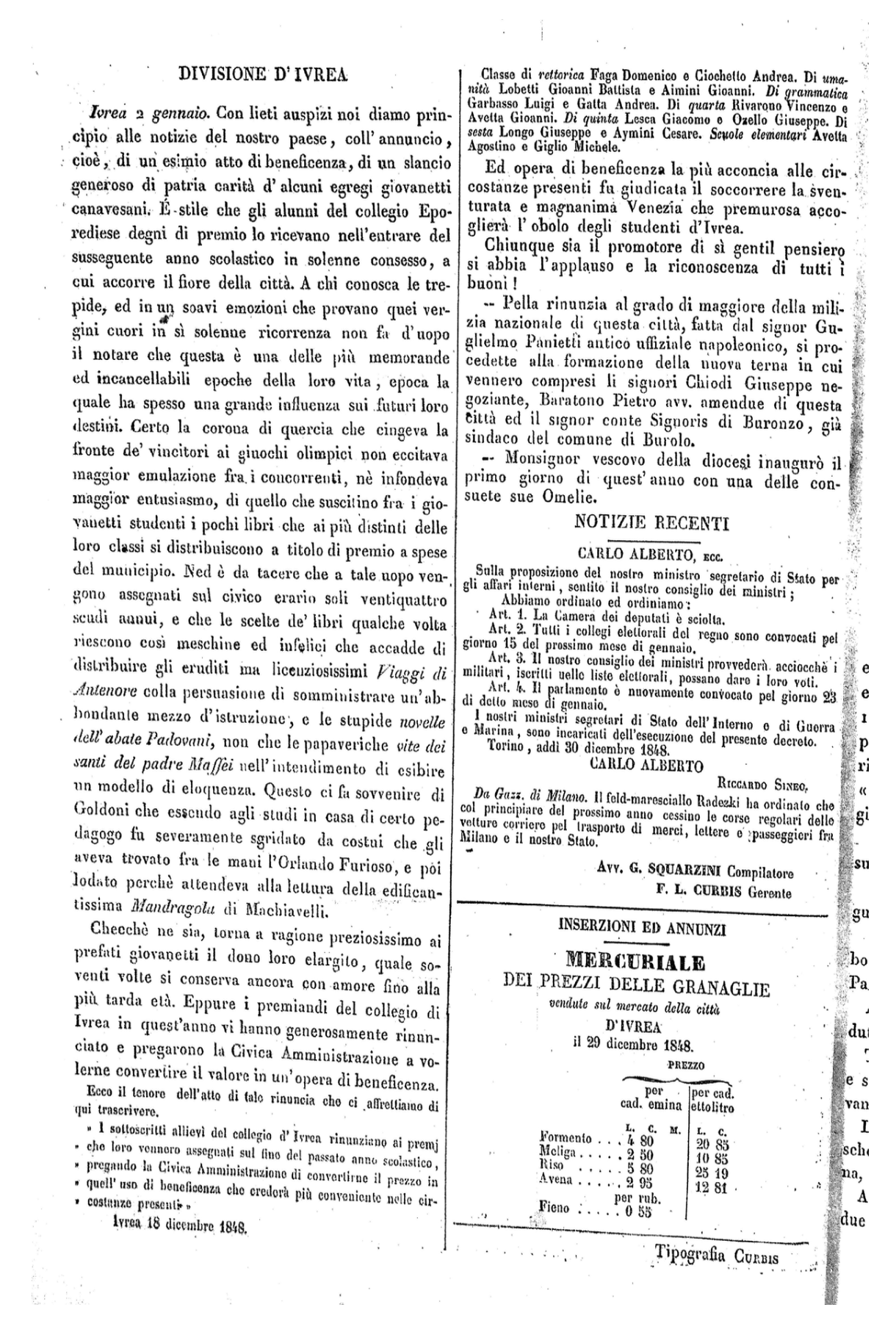

Una storia di giornalismo, quella del più antico giornale di Ivrea e del Canavese. Si chiamava, anzi si chiama ancora, “L’eco della Baltea Dora”, in continuità con un giornale di quattro pagine, in lingua francese, del dipartimento Aosta-Chivasso-Ivrea, le “Journal de la Doire”. Ed è la storia appassionante del nostro Risorgimento, di giovani giornalisti, che sono i nonni di antiche famiglie di Ivrea, di Strambino, di Agliè e di tutto il circondario. Cognomi come Baratono, Riva, Ripa, Benvenuti, Rey, Quilico, Giacosa, Demaria, Borgialli, Germanetti, Gatta, Bosio, il Conte Giuseppe Brida di Lessolo e il Marchese Federico Carandini di Modena e tanti altri.

Uomini che hanno fatto, sul serio, la storia, mettendo una dietro l’altro parole dure come la pietra. Per colpire, per schiaffeggiare il potere, disarmandolo e denudandolo. Al tempo de L’Eco della Baltea Dora si sarebbe anche potuto morire - e si moriva - per dire “fango al fango e le civili mashere aborro”.

Era il 1849. Iniziò tutto in una fredda giornata di gennaio. A Strambino, a Ivrea, Chivasso e in tutto il Canavese, un esempio di giornalismo da seguire, da copiare. Un giornalismo libero e di opinione, pronto a raccontare tutto, senza risparmiare l’inchiostro.

Lontani dalle tipografie certi scribacchini dei giorni nostri piegati ai comunicati stampa, innamorati del copia e incolla, inginocchiati davanti al potere.

Quelli che ieri come oggi non avrebbero nulla da raccontare e scrivere. Perchè sì, c’è stato un tempo in cui l’opposizione la si faceva solo sui giornali, pubblicamente, davanti a tutti i cittadini, che è un po’ il senso che abbiamo cercato di dare noi de La Voce, fin dal primo giorno della nostra giovane esistenza.

Il primo numero dell’Eco della Baltea Dora, vide la luce in Ivrea il 2 gennaio del 1849, in uno dei momenti cioè più difficili e tragici della storia del nostro Risorgimento. Fu proprio la gravità degli eventi a far sentire ormai come inderogabile la necessità di dotare la città di un giornale che fosse, non solo l’eco della vita nazionale, ma consentisse anche ad un certo gruppo di uomini di esprimere le proprie idee, sia politiche che economiche, per indirizzare e formare l’opinione pubblica.

A favorire, in Piemonte, la nascita dell’Eco della Baltea Dora e di altri giornali contribuì “la libertà di stampa”, concessa dai Savoia alla fine del ‘47.

“Il giornalismo politico in Piemonte, dopo l’editto del 30 ottobre ‘47, ebbe una larga fioritura, che si potrebbe dire la sua vera età dell’oro. Imassimi giornali, quelli che combatterono le più belle battaglie del nostroRisorgimento sorsero in quest’anno fatidico (E. Spina)”.

Basterà ricordare due di essi: il “Risorgimento”, espressione del gruppo moderato raccolto intorno a Cavour, e la “Concordia” del gruppo democratico di Lorenzo Valerio.

Paragonare “L’Eco della Baltea Dora”, a quei periodici torinesi è d’obbligo per la vivacità e la ricchezza di idee che caratterizzarono anche la stampa di provincia in quegli anni. A Torino, tanto quanto a Ivrea, infatti, si costituì un gruppo di uomini energici ed attivi, caldi patrioti, nutriti di idee liberali, molti dei quali erano maturati al di fuori della cerchia cittadina.

La storia de “L’Eco della Baltea Dora”, comincia grazie a Fausto Luigi Curbis, titolare di una tipografia a Ivrea.

Per più di quarant’anni la Tipografia Curbis fu per Ivrea, un vero e proprio “cenacolo intellettuale” per dirla con Francesco Carandini, il luogo in cui si riunivano quasi quotidianamente le migliori menti del Canavese. Per discutere di questioni letterarie, poichè Fausto Luigi Curbis s’era sempre reso disponibile a dare alle stampe quanto piacesse ai poeti, sempre pronto ad incoraggiare chi intendesse scrivere qualche cosa, ed inoltre sempre al corrente di tutti i libri e gli opuscoli che potessero circolare più o meno clandestinamente in Piemonte e in altre parti d’Italia. Il fatto che proprio con quegli uomini sia nato un giornale fa pensare che il circolo, tutt’altro fosse che letterario e per anni avesse nascosto la sua vera identità.

Le notizie biografiche sono scarse. Nato a Strambino, divenne tipografo sposando l’erede della tipografia Franco di Ivrea. Dice il Bertolotti: “Dei Curbis viventi devo nominarvi Fausto Luigi benemerito tipografo editore - libraio ad Ivrea - direttore proprietario del giornale del circondario”.

Sempre il Bertolotti “Dei Curbis, famiglia antica del luogo, è ricordato un maggiore che prestò servizio in Francia, ove ebbe la croce della Legione d’onore.

Suo fratello fu degno arciprete di Borgomasino. Merita poi speciale menzione Don Giovanni Battista Curbis, prevosto di Vestignè che fu persona di molto senno; nelle epidemie simostrò di uno zelo straordinario; promosse l’istituzione di una silo infantile in Vestignè ed aveva ideato di fondare un ospedale per gli infermi...”.

Che L’eco della Baltea Dora fosse un po’ la sua creatura è pacifico, tant’è che le pubblicazioni cesseranno alla sua morte, avvenuta nel dicembre del 1890.

Se ci sia stato, e in quale misura, un suo effettivo apporto di collaborazione alla stesura del giornale non è possibile stabilirlo.

E’ significativo però il fatto che tutte le lettere, sia di approvazione che di protesta, sono a lui indirizzate, non ultime quelle di D’Azeglio e del Marchese Birago di Vische direttore dell’Armonia; ciò attesta che fu considerato più che semplice proprietario del giornale, ma “direttore responsabile”.

Il primo anno, nel 1849, L’Eco della Baltea Dora uscì due volte alla settimana, ma con il primo numero del gennaio 1850, uscì solo più una volta e cioè al giovedì, e così continuò poi sempre.

Il primo numero del 1850 porta in prima pagina le linee programmatiche per il futuro: “La benevolenza con cui questo giornale venne sinora accolto gli è pegno del futuro concorso dei Municipi e delle persone intelligenti ed amanti della patria a sostenere la difficile impresa. L’esperienza dimostrò che una pubblicazione settimanale basta all’interesse della divisione. (...). Ciascun numero si vende separatamente a 20 centesimi.”

Fin dal primo numero, il giornale deve fronteggiare una difficile situazione ed un grave momento di crisi. L’infausta conclusione della prima fase della 1^ guerra di indipendenza ha sconvolto la vita di tutta la Nazione, ma le conseguenze sono particolarmente gravi per il Piemonte che da solo ha sostenuto il peso della guerra fino alla fine. La vita parlamentare è agitatissima, acceso è il contrasto tra la Sinistra che vuole la ripresa immediata della guerra, e la Destra che spera nella mediazione della Francia e dell’Inghilterra e intendono riprendere sì le ostilità, ma in un momento più propizio. Il 30 dicembre il Re, scioglie la Camera nella convinzione che le elezioni avrebbero portato una maggioranza favorevole alla ripresa della guerra. Le elezioni generali avranno luogo il 22 gennaio 1849 e non furono rieletti molti moderati tra cui il Pinelli e lo stesso Cavour, e ad Ivrea il Conte Ettore Perrone di San Martino.

L’Eco della Baltea Dora si trova impegnato immediatamente a preparare questa elezione, fedele al compito assunto di informare i cittadini poco al corrente della situazione politica e di prepararla illuminandola sui doveri che si devono assumere in un momento di così estrema importanza.

Il numero del 12 gennaio si presenta con un articolo di fondo firmato “Demofilo” che darà il via ad un lungo dibattito sulla scelta dei candidati.

Si erano costituiti in ogni parte del Piemonte, dei comitati elettorali, ma non vi era ancora, né poteva esserci, una vera e propria esperienza di lotta politica, sicché molto spesso i contrasti dell’elettorato vertevano più su considerazioni personali che su indirizzi politici. Da ogni parola, è evidente che l’Eco sostiene la candidatura del Perrone, ma il nome, apertamente, non compare mai sino a quanto il “Circolo politico ed economico di Ivrea” diede alla stampa, nella tipografia Garda, un “Indirizzo ai cittadini elettori del collegio di Ivrea” in cui si diffamava con atroci calunnie Ettore Perrone.

Il “Circolo politico economico” accoglieva tra i suoi membri gli esponenti eporediesi della corrente democratica e sosteneva la candidatura del conte bresciano Gaetano Bagnani. L’Eco della Dora assume apertamente la difesa del Perrone di San Martino, riportando per intero l’indirizzo del circolo senza commenti, lasciando aperte le sue colonne a tutte le discussioni.

A difendere l’amico Perrone, c’è il dottor Gatta con un infuocato articolo, confutando ad una ad una tutte le accuse mossegli.

Lo stesso numero porta un altro articolo inviato da Torino da Giorgio Bellono in difesa di Ettore Perrone, in cui si dice che per dignità il Generale non sarebbe sceso a ribattere le offese, ma si sarebbe affidato al buon senso e alla onestà dei cittadini. Si accusa invece il Presidente del “Circolo economico” con gravi espressioni di disprezzo chiamandolo “novello tribuno”.

Per vendicarsi di questa netta presa di posizione del giornale, i membri del Circolo politico diedero clamorosamente alle fiamme sulla piazza principale della città una copia del numero che conteneva la difesa del Gatta a favore del generale Perrone.

In seguito a questo significativo episodio il n° 6 dell’Eco esce con una scritta a caratteri cubitali in prima pagina: “Anche Ivrea ha avuto il suo rogo. Una copia del numero 5 del nostro giornaletto, colpevole di avere accolto un articolo del signor dottor Gatta che oppugnava la candidatura del signor Bargnani e difendeva quella del sig. Perrone a deputato del nostro collegio, è stata solennemente arsa in piazza la sera del 17 corrente, festa di Sant’Antonio, non occorre dire per mano di chi....”.

Ivrea fu priva di una linea ferroviaria che la collegasse a Torino, e quindi al resto del Piemonte e a Genova, fino al 1858, anno in cui fu inaugurato il tronco ferroviario da Chivasso a Ivrea.

Era dal 1851 però che si parlava di ferrovie, discussioni che scoppiarono nel 1855, quando si istituita la società per la gestione dell’impresa.

“L’Eco della Dora” aveva sollevato per primo la questione della necessità ormai inderogabile di legare una provincia ricca e industrioso come era quella dei Ivrea con una strada ferrata a Torino.

Finalmente il 16 ottobre 1851 apparvero in prima pagina i “Preliminari per la convenzione tra il Ministro dei lavori pubblici Paleocapa da una parte e Thomas Brassey, rappresentato da Netlam Giles dall’altra, per servir di base ad una impresa per la costruzione di una strada ferrata da Torino a Novara sulla riva sinistra del Po. La società Brassey assume l’incarico di far eseguire da un suo ingegnere un progetto di massima per stabilire con sufficiente esattezza l’ammontare della spesa della strada ferrata da Torino a Novara, toccando Chivasso, Cigliano, Borgo D’Ale, Santhià, San Germano e Vercelli”.

La strada avrebbe dovuto essere costruita e messa in esercizio a spese di una società da costituirsi regolarmente ed il Procuratore del Brassey avrebbe dovuto subito riunire un conveniente numero di azionisti.

Il Governo sarebbe intervenuto come principale azionista, obbligandosi ad acquistare la metà delle azioni, per il resto avrebbero concorso, oltre che i soci, anche le province interessate.

La notizia suscita ad Ivrea grande entusiasmo e si forma subito un Comitato spontaneo composto dal Reggente Santi, il sindaco avv. Brida di Lessolo, il dottor Lorenzo Gatta, l’ing. Lomaglio, l’ing. Melchioni, l’avv. Riva e l’avv. Viola, il notaio G. Boggio, con lo scopo di convincere il governo a unire Ivrea alla ferrovia mediante un tronco che si sarebbe dovuto inoltrare nel Canavese staccandosi da Chivasso.

“L’Eco della Dora” sostiene il Comitato con tutti i mezzi a sua disposizione, illustrando tutti i vantaggi economici che sarebbero derivati al Canavese e alla Valle d’Aosta da una simile impresa, a maggior ragione con l’apertura della strada del Gran Paradiso.

Il Comitato ottiene dal Governo e dalla società il via libera alla costruzione di un tronco di 9 chilometri da Chivasso a Ivrea, con la clausola che la provincia d’Ivrea si sarebbe impegnata a costruire subito ed a sue spese i rimanenti 18. Ci volevano insomma due milioni di lire. La cifra fu ripartita in quattromila azioni da 500 lire ciascuna.

Il Municipio ne acquistò subito 600. L’Intendente diramò a tutti i Comuni e le Opere Pie della Divisione una drammatica circolare che l’Eco riportò ampiamente commentata in prima pagina.

In breve tempo le quattromila azioni furono vendute e non rimase che pensare al tracciato più conveniente.

Ma proprio a questo punto nacquero le difficoltà. Gli ingegneri dell’impresa inglese avrebbero studiato il percorso più diretto e meno dispendioso, altrettanto avrebbe fatto una commissione nominata dal Consiglio Divisionale.

E ci fu subito chi si lamentò che una ferrovia Ivrea/Chivasso sarebbe servita sì alla comunicazione con Torino e con le province meridionali del Piemonte, ma non avrebbe aiutato il commercio delle derrate, dei panni del biellese, prodotti coloniali e del bestiame, dei formaggi, delle castagne e del vino che formavano gli articoli principali del loro commercio attivo. Si propose quindi di congiungere il tronco di ferrovia di Ivrea a quello di Novara in un punto migliore che non fosse Chivasso, ad esempio Cavaglià e Santhià.

La soluzione fu subito scartata per i costi e non rimase che discutere sugli svariati progetti del tracciato da Ivrea a Chivasso. Tre risultarono i più degni di interesse:

Conveniente e di facile costruzione la terza linea, costosissima la seconda per San Giorgio. “L’Eco della Dora” sostenne chiaramente la linea per Caluso e per questa sua presa di posizione dovette subire una lunga polemica con il sindaco di San Giorgio, Priè che accusò l’Eco della Dora” di boicottaggio. Il giornale rispose sostenendo di voler fare il bene del Canavese.

Le discussioni si protrassero per molti anni e nel 1858 la ferrovia fu finalmente inaugurata da un primo convoglio. Dal treno scesero Cavour, Boggio, Nigra e Lamarmora.

Nel ‘58 a Ivrea vi era la certezza che la guerra sarebbe scoppiata di lì a poco. Lo anticipò Costantino Nigra, durante una riunione tra amici discutendo degli accordi tra Francia e Piemonte e del pericolo di essere invasi dagli austriaci.

L’Eco della Dora Baltea” ritrova di nuovo l’ardore mistico del ‘48 e ‘49; i suoi articoli tornano ad essere infuocati ed irruenti, il tono profetico e baldanzoso.

A Ivrea viene istituita una succursale della Accademia militare e della

Scuola di Fanteria diretta da Luigi Incisa di Santo Stefano e cominciano ad arrivare volontari da ogni parte d’Italia, anche dai più luoghi più lontani e sperduti: Boggio con i sangiorgesi, i gruppi di Cuorgné e Castellamonte e di tutta la valle dell’Orco.

Il generale Menabrea improvvisa una fortificazioni lunga 25 chilometri, con avamposto a Bollengo.

Il fatidico giorno arrivò lunedì 11 maggio quando un corpo austriaco, formato da tremila fanti, cinquecento cavalli e dieci pezzi d’artiglieria, si mise in marcia da Biella per scendere dalla Serra ed occupare Ivrea.

Affacciatisi sul Canavese, fecero dietrofront e arrestarono però il sindaco di Cavaglià che non li aveva avvertiti sulle fortificazioni.

La tipografia Curbis, divenne in quei giorni il centro di raccolta e di informazione di tutte le notizie della guerra. Poichè la pagine del giornale non erano più sufficienti a contenere tutte le notizie, Curbis fece uscire ogni lunedì un foglio supplementare contenente i bollettini di guerra.

La Provincia di Ivrea cessa di esistere per effetto di una legge del 23 ottobre 1859. Per molti mesi, anzi per anni i collaboratori dell’Eco della Baltea Dora si rifiutarono di credere che tutto questo fosse definitivo ed irrevocabile. Tutte le vie possibili furono battute, ma Ivrea mai più fu ricostituita in Provincia. Fu questa l’unica occasione in cui “Dora Baltea” ed “Armonia” sostennero la stessa tesi e la “Dora” però non mancò di sottolinearlo fcon fine ironia.

Gli uomini che diedero vita all’Eco della Baltea Dora” erano per la maggior parte esponenti della borghesia benestante ed alcuni della nobiltà. Sono nomi ancora oggi noti in Ivrea e nel Canavese, poichè non di rado la professione tradizionale della famiglia si è tramandata fino ai giorni nostri: l’avvocato Baratono, l’avvocato Riva, l’avvocato Ripa, l’avvocato Benvenuti, il Canonico Avvocato Grassotti, l’avvocato Rey, l’avvocato Quilico, l’avvocato Giacosa, l’avvocato Demaria, il dottor Borgialli, il dottor Germanetti, il dottor Gatta, il dottor Bosio, il conte Giuseppe Brida di Lessolo e il Marchese Federico Carandini di Modena, il Capitano di StatoMaggiore, insegnante alla scuola militare di Fanteria in Ivrea, l’ingegner Lomaglio e l’architetto Gajo.

Un piccolo mondo di famiglie borghesi con una lunga tradizione nel campo delle professioni liberali, accompagnata quasi sempre da una discreta proprietà di terre.

Nascono tra il 1800 ed il 1815, vivono quindi, nell’infanzia e nella giovinezza, gli ultimi anni del periodo napoleonico e per intero il periodo della restaurazione.

Vissero perciò anche le idee di libertà e di insofferenza al governo assoluto che avevano dato ad Ivrea e nel Canavese buona prova di sé, nel 1821, e ancora prima con la setta segreta dei Federati, in cui militavano il Conte Alerino Palma di Cesnola, l’avvocato G. Trompeo, il Capitano Aimini, il notaio Fontana-Rava, l’avvocato Gillio, il Tenente Allemandi, l’avvocato Bertarione e i suoi due studenti Pier Alessandro Garda e Lorenzo Gatta.

Si riunivano a Ivrea, casa del conte Palma e in Valchiusella, a casa dell’avvocato Bertarione a Vico Canavese.

Non appena Alessandria si sollevò il Conte Palma, d’accordo con gli altri Federati, decise di far insorgere Ivrea e nella notte dal 12 al 13 marzo mandò avvisi a Vico e in tutta la Valchiusella che il giorno seguente a Ivrea si sarebbe proclamata la Costituzione. Bertarione e Fontana- Rava chiamarono alle armi i valligiani e al mattino del 13 marzo, una lunga colonna di uomini si mise in marcia verso Ivrea.

Nello stesso mattino, tre coraggiosi, il conte Palma, il capitano Aimini e il notaio Fontana-Rava, si presentarono in Municipio a Ivrea, e qualificandosi come deputati dei Federati, dichiararono che in quel giorno stesso avrebbero proclamato in città la costituzione di Spagna e liberato dalle carceri i prigionieri politici, ciò che appunto fecero.

Così Ivrea, prima di Torino, è una delle prima tra le città piemontesi, ad aderire al moto ivoluzionario contro l’assolutismo, riconfermando la sua fame di liberalismo di cui già godeva.

Il moto si estende rapidamente in tutto il Canavese tanto da indurre la “Gazzetta Piemontese” a dire che “...le feste si succedono in Canavese ove l’energia degli abitanti si manifesta con mille dimostrazioni di giubileo”.

La giunta provvisoria di Torino nomina capo politico della Provincia l’avvocato Trompeo. Al Barone Ettore Perrone di San Martino viene dato il compito di creare il battaglione dei Cacciatori di Ivrea che costruirà con l’aiuto di Pier Alessandro Garda.

“La provincia di Ivrea per patriottismo ed energia fu in ogni tempo celebrata”, scriverà più tardi Santorre di Santarosa.

Fallito il moto rivoluzionario Perrone, Palma, Garda, Gillio, Bertarione, Trompeo, fuggono in esilio per scampare alla pena di morte. Lorenzo Gatta tornerà a Ivrea con l’amnistia del 1829. Perrone e Garda nel 1848.

All’inizio del Regno di Carlo Alberto, gli uomini che nel 1849 daranno vita in Ivrea al giornale “L’Eco della Baltea Dora”, risiedono per lo più a Torino per studi o stanno per iniziare l’attività professionale, nella stessa Torino o a Ivrea.

I nostri giovani giornalisti dell’Eco della Baltea Dora, anche senza un giornale tutto loro, non sono estranei al Risorgimento.

Aderiscono entusisticamente alle nuove idee mazziniane sia prendendo parte a molte benefiche iniziative sviluppatesi nel Canavese, sia promuovendo un riformismo attivo nel campo industriale ed agrario.

Nel 1837 sorge il primo asilo di infanzia a Rivarolo per opera di Maurizio Farina, poco dopo quello di Agliè e quindi quello di Ivrea. Il giornale “l’Eco della Dora Baltea” sarà la testimonianza più viva e fedele di quanto le idee che andavano risvegliando il Piemonte fossero state fatte proprie.

Su quei fogli saranno trattati e discussi, con discreta competenza, tutti i problemi che travagliarono quel difficile periodo di ricerca e di assestamento, dall’istruzione primaria, alle Casse di Risparmio, alle ferrovie, per citarne alcuni.

Tra i collaboratori due ebbero una particolare importanza e svolserso un ruolo di primissimo piano nella redazione del giornale, sia perchè dotati di una spiccata personalità e sia perchè erano passati attraverso esperienze giornalistiche e politiche di non secondaria importanza: Pietro Baratono e Lorenzo Gatta.

Di Pietro Baratono, tra le molte altre cose, il Bertolotti dice “...fu collaboratore della Dora Baltea fino al giorno in cui furono promulgate le libere istituzioni e i suoi scritti ebbero sempre per scopo precipuo l’istruzione, la tutela dei diritti del popolo, l’ordine ed il trionfo della libertà di Patria...”.

La sua firma sul giornale ricorre continuamente.

Nato a Vialfrè, nel 1812 da famiglia borghese (il nonno fu nel ‘700 chirurgo maggiore dell’armata sarda, il padre notoio) frequentò la facoltà di legge a Torino, laureandosi nel 1836.

Determinanti per la sua formazione spirituale e politica furono gli anni degli studi e degli inizi della carriera forense a Torino dove conobbe e collaborò con Lorenzo Valerio direttore di un setificio ad Agliè e fondatore del settimanale “Letture popolari” nato nel gennaio 1837 col motto “L’ignoranza è la massima e la peggiore delle povertà”. Soppresso nel 1841 il giornale riprese le pubblicazioni il 12 marzo del 1842 col titolo di “Letture di Famiglia”.

“Questo giornale - così dice il Valerio nella domanda per la pubblicazione - è e sarà costantemente diretto a diffondere i principi di religione, di carità e dimorale nelle classi più numerose e lavoratrici della società”.

Se non abbiamo l’assoluta certezza che l’idea di fondare “L’eco della Baltea Dora” sia partita dal Baratono, di certo c’è che il suo nome compare sul giornale fino al giorno della sua morte.

Le cariche pubbliche che Pietro Baratono rivestì in Ivrea furono tantissime: consigliere comunale e provinciale dal 1849 al 1859 (anno in cui fu abolita la provincia di Ivrea), sindaco per moltissimi anni, Maggiore della Guardia Nazionale, Regio Provveditore agli studi, amministratore della Cassa di Risparmio e delle Opere Pie della città, presidente dei consiglio di sanità, presidente dell’ordine degli avvocati, membro della commissione per l’ammissione al patrocinio gratuito, presidente degli azionisti della società dell’asilo d’infanzia, membro del consiglio direttivo del convitto civico ed altro ancora.

Come sindaco si battè con tutte le sue forze per dotare la città di nuove infrastrutture. Già aveva cooperato dal 1852 al 1858 alla costruzione della ferrovia da Chivasso ad Ivrea, quando nel 1871 lanciava un appello ai Municipi e ai cittadini canavesani per il progetto di una ferrovia che, staccandosi da Torino, avrebbe dovuto addentrarsi nel Canavese a Ciriè e Rivarolo e, passando per Ivrea, proseguire per Mongrando, Biella, Gattinara e Borgomanero, allacciando così le principali zone subalpine e mettendole in collegamento con la Svizzera e la Germania.

Scrisse:“La grande necessità pel nostro Canavese di essere percorso da una importantissima linea internazionale diretta, il conseguente incremento delle sue condizioni economiche, sono cose di tanta evidenza da non abbisognare di dimostrazioni. E’ anzi per noi una questione vitale, come lo sarebbe per il biellese e per una gran parte dell’Alto Piemonte, se non si vuole restare isolati e perduti.” (...)

Contemporaneamente studiava insieme all’avvocato Realis, all’avvocato Quilico e all’avvocato Ripa un progetto per dotare la città di acqua continua che fornisse energia motrice e fosse quindi nuova fonte di lavoro, di industria e di ricchezze e nello stesso tempo dotasse la città di acqua potabile e fornisse l’acqua ad un canale di irrigazione a livello più elevato di quanti fossero stati sino ad allora progettati. L’opera di un canale grandioso che, staccandosi dalla Dora a Montestrutto a nord di Ivrea, avrebbe dovuto rientrare a sud della città, sarebbe stata veramente utile e forse non sarebbe fallita se il Demanio non avesse tardato in maniera inqualificabile ad approvare il progetto. Si era nel 1876: sopraggiunse la crisi monetaria, la società assuntrice dell’opera si sfasciò e tutto andò a monte.

Dal 1859, anno in cui fu abolita la provincia di Ivrea, il suo pensiero fisso fu di vedere ricostituita l’antica provincia col circondario di Aosta. L’Eco della Baltea Dora trabocca di articoli e di appelli sulla convenienza e la necessità di questo “atto riparatore”, come era solito dire.

“Ho scritto a vari Deputati e Senatori onde avere il loro appoggio nella nostra pratica, nonchè ad alcuni Ministro che mi onorano della loro amicizia.... Il generale Arnulfi, deputato di Cuorgnè, mi scrive che già era sua intenzione di farsi iniziatore di siffatta pratica, tanto era convinto della giustizia e della necessità della ricostituzione della provincia di Ivrea. Spero che molti altri tra cui il conte Cesare Valperga di Masino, deputato di Caluso presteranno il loro aiuto.”

Anche questo progetto purtroppo non poté essere realizzato, e Ivrea provincia non lo divenne mai più.

Più fortunata e fruttuosa fu invece la sua opera nel campo scolastico. Nel 1856, insieme al prof. Peretti, decise l’apertura di scuole tecniche speciali e di scuole serali per gli adulti. Nel 1859 ottenne che anche Ivrea avesse un Liceo e volle che fosse intitolato “Carlo Botta” (...).

Morì nel 1883 “fisicamente ed integralmente esausto”. Il primogenito Alessandro abbandonò l’ultimo anno di legge per arruolarsi volontario con Garibaldi nella campagna del 1860 ed il secondogenito fu volontario nel 1866.

Lorenzo Gatta, un altro collaboratore dell’Eco della Baltea Dora. Fu il promotore di tutte le riforme agrarie tentate ed attuate nel circondario di Ivrea.

Nato a Parella nel 1798 da famiglia molto benestante, nel 1821, quando scoppiarono i primi moti studenteschi frequentava l’università di Torino. Insieme a molti altri studenti canavesani prese parte attiva ai moti riportando cinque ferite che lo resero un po’ claudicante.

Si recò ad Alessandria con la valorosa colonna capitanata da Vittorio Ferrero di Leynì, detto l’eroe di San Salvario e dopo il fallimento della rivoluzione sfuggì all’arresto emigrando in Svizzera. Ritornò in patria nel 1829 con l’amnistia. Si laureò in medicina e si stabilì in Ivrea dove iniziò l’attività professionale.

Nel 1836 tentò la coltivazione della barbabietola da zucchero a Borgofranco, aiutato dall’avvocato Martino Ruffini di Borgofranco, studioso di agronomia.

Purtroppo l’esperimento fallì, per mancanza di capitali e di macchine.

Dal ‘41 al ‘43 si industriò per dar vita ad una Società per l’estrazione della torba nella zona di San Martino Canavese che procurò guadagni agli abitanti e ai soci e fornì un eccellente combustibile per la fabbricazione delle ceramiche di Castellamonte.

Con il Canonico, avv. Grassotti (il primo Provveditore agli studi della Provincia di Ivrea) avviò nel ‘43 , ‘44, ‘45 un podere modello nella zona della Villa Castiglia a Ivrea.

Gatta fu anche membro dell’Associazione agraria, di ispirazione liberale, fondata in Torino nel 1843 ad opera dei migliori esponenti della nobiltà progressista e della borghesia liberale, tra cui Camillo Benso Conte di Cavour.

Un luogo ideale per discutere delle condizioni della classi lavoratrici, di carestie e crisi periodiche.

L’Agraria contibuì alla fondazione delle Casse di Risparmio in Piemonte e al mutualismo, al problema del lavoro e di assistenza infantile, agli asili d’infanzia, alle scuole professionali e all’assistenza sociale.

Ma è nel campo civile e politico che l’Associazione ha acquistato i riconoscimenti più importanti.

Anzitutto la società dichiarò subito di accogliere nel proprio seno gli italiani d’ogni regione, rendendo inoltre obbligatorio l’uso della sola lingua italiana nelle adunanze generali.

Tutto questo per comprendere meglio la formazione politica di Lorenzo Gatta e a chiarirci l’effettivo contributo che la sua preparazione poté arrecare al giornale

“L’Eco della Baltea Dora” su cui scrisse non solo di questioni economiche, bensì anche di questioni politiche.

Continuò nel frattempo ad esercitare la professione del medico nell’ospedale di Ivrea. Quando il colera si abbatté su Cuneo, chiese alla giunta sanitaria provinciale di potersi recare laggiù a proprie spese per fare studi e analisi, sul contagio. La proposta fu accolta ed egli si recò a Cuneo ove rimase fino al declinare dell’epidemia, riportando molti attestati di coraggio e di capacità personale. Ancora si dedicò con molto interesse alla cura del colera allorchè questa malattia si diffuse a Caluso nel 1854. Per un mese intero non si allontanò dal paese e non si concedette riposo; il Governo lo premiò con la medaglia d’oro. Una terza volta dovette occuparsi di queste malattie nel 1867, allorché dilagò proprio a Ivrea. Benchè non più giovane si adoperò con tutte le armi in suo potere tanto da essere segnalato al Re che personalmente lo ringraziò del bene fatto ai suoi concittadini.

Membro della Commissione per lo studio del cretinismo e della pellagra e membro della Giunta di statitistica provinciale, pubblicò studi e relazioni sull’origine dei migliori metodi di cura di questa malattia che gli valsero da parte del Re, nel 1862, le insegne dell’Ordine equestre dei SS. Maurizio e Lazzaro. Morì in Ivrea nel 1878.

Parlando di Pier Carlo Boggio, Antonino Bertolotti dice ad un certo punto: “Non devo dimenticare che fu anche per lungo tempo corrispondente della “Dora Baltea” unico giornale del Canavese...”.

Dal giugno del 1849 in effetti, quindi nel sesto mese di vita del giornale, appaiono articoli di fondo o di seconda pagina, firmati PCB. Sorge spontanea la domanda sul perchè Boggio, che era uno degli uomini più legati a Cavour e da questi molto ben voluto e stimato, collaboratore del “Risorgimento” collaborasse ufficialmente con L’Eco della Baltea Dora.

La risposta sembra semplice.

Pur essendo nato a Torino, era originario di San Giorgio Canavese e Pier Carlo si sentì sempre molto Canavesano.

In un suo opuscolo intitolato “Firenze o Roma?” dice: “La mia terra di origine è il Canavese, i miei vincoli e le mie affezioni famigliari si accentrano in San Giorgio, la patria di Carlo Botta”.

Talmente profondo l’attaccamento al Canavese, tanto da dare nel 1866 la propria vita. Tutto cominciò nel 1859, allo scoppio delle ostilità tra il Piemonte e l’Austria, quando Ivrea fu sul punto di subire un attacco diretto da parte delle forze austriache che da Biella si erano spinte fino sulla Serra. Boggio accorse in aiuto arruolando volontari a San Giorgio. Interventista fino all’osso Boggio invocò la guerra nei suoi due opuscoli “Ci siamo” e “Fra un mese”: “Oh! Gli italiani che nel 1848 e ‘49 hanno mostrato che sanno morire, nel 1859 mostreranno che sanno vincere”.

Come dicevamo, Cavour era molto affezionato a Boggio e lo dimostrò in molte occasioni. La misura della stima, della fiducia che Cavour riponeva in lui, si ha nelle parole con cui il Conte lo presentò ai giornalisti francesi giunsi a Torino per l’inaugurazione del monumento di Daniele Manin: “Boggio é un giornalista come Voi: egli ha incominciato la sua carriera come me. Adesso egli é avvocato, professore all’Università e siede con me in Parlamento. Egli è mio figlio di adozione. Amatelo non per me ma per lui stesso”.

Tuttavia i rapporti tra questi due uomini non furono sempre lisci e cordiali, tutt’altro. Il primo conflitto avvenne nell’autunno del ‘48 con l’armistizio Salasco, quando Boggio si lasciò trascinare dalla corrente demagogica che voleva la ripresa immediata della guerra ed uscì dal “Risorgimento” in cui si manifestavano opinioni nettamente contrarie.

Quattro anni dopo, nel ‘52, tornò al “Risorgimento” assumendo la direzione che Cavour aveva lasciata. Attorno alle vicende di questo giornale si svolse un fitto carteggio tra Cavour e Boggio, assai interessante, vivacissimo, a volte ironico, a volte bonario, spesso addirittura aggressivo.

Quesi incontri e scontri con Cavour rendono viva e precisa l’immagine del singolare temperamento del nostro Boggio.

Di sicuro proprio nei tre anni di assenza dal “Risorgimento” Boggio fu redattore della “Baltea Dora” e la sua collaborazione al giornale eporediese non si limitò all’invio saltuario di qualche articolo, ma fu intensa, continua e in varie direzioni.

Considerò la “Baltea Dora” un po’ il suo giornale, tanto è vero che quasi in ogni numero è presente un suo articolo e spesso usa espressioni come “il nostro giornale” o “i nostri lettori” o “l’indole di questo nostro foglio”, o ancora “Ipsa dixit - la Concordia ha parlato - or come, io, povero giornalista di provincia, oserò mettere anch’io la mano nella sacre messe, e parlar d’elezioni?”.

Con Boggio, l’Eco della Baltea Dora acquista prestigio e modifica la sua impostazione. Chiarissima diventa con Boggio la necessità che il giornale illumini i lettori sulla situazione storica e sui problemi politici.

La presenza di Boggio, pur dominante, non eclissò naturalmente gli altri collaboratori, di Baratono, Gatta, Riva, Grassotti, Germanetti, ecc. di “Demofilo”, dell’ “Avv. B” o “X” o “A.V.”. E’ evidente tuttavia che la personalità di Boggio è dominante: in questi tre anni sovrasta ed offusca le altre.

Con la presenza di Boggio inoltre il giornale canavesano s’avvantaggerà di corrispondenze di molti articoli su questioni finanziarie e di politica estera, del “Risorgimento” del quale segua sempre la linea politica.

E se il “Risorgimento” era costantemente in polemica con “l’Opinione” e con la ”Concordia” la “Dora Baltea” si scontrò sempre, fin dal suo nascere, con l’Armonia, giornale clerico-conservatore, altro giornale di Ivrea direttore dal marchese Birago di Vische e animato dal Vescovo di Ivrea, Mons. Luigi Moreno.

“Un vescovo dinamico” si direbbe oggi. Consacrato a 33 anni, ancor giovane intuì la grande importanza della stampa. L’Armonia fu fondata il 4 luglio 1848. Dapprima bisettimanale, poi semestrale, nel 1855 divenne quotidiano. Il giornale non solo veniva letto a Torino e in Italia, ma in tutte le capitali europee.

Arrivava anche a Pietroburgo, alla corte degli Zar. Gli articoli di don Margotti erano seguiti con grande interesse dagli amici e dai nemici. L’intesa Moreno- Margotti durò fino al 1858, e si ruppe per divergenze di valutazione politica.

Non sappiamo di quale tempra fosse Don Margotti, ma la polemica tra “Dora Baltea” e “Armonia” fu feroce, senza tregua e senza esclusione di colpi.

Il povero marchese di Vische fu spesso trattato male e per quanto scrivesse al Curbis, responsabile della “Dora Baltea” continue, dignitose ed indignate lettere di protesta, non solo non fu mai ascoltato, ma sovente fu coperto di ridicolo. Né più gentile trattamento i giornalisti eporediesi riservarono al loro Vescovo che dovette subire in particolare momenti accuse di una virulenza incredibile.

Tornando a Boggio, nel ‘52 cessano i suoi articoli anche se inizia un “Corrispondenza dell’Eco della Baltea Dora da Torino” non firmata, probabilmente sua.

Il 1866 é appunto l’anno di morte di Pier Carlo Boggio. Per molti anni tuttavia questa “Corrispondenza da Torino” fu una delle cose più belle del giornale.

Dal 1864 iniziano ad apparire in appendice alla “Dora Baltea” scritti del Bertolotti.

Si tratta di descrizioni di castelli o di gite svoltesi in varie parti del Piemonte. Dall’amore con l’Editore Curbis, fino alla rottura.

Bertolotti rompe sostenendo una “consorteria” esistente in Ivrea attorno al giornale poi dice: “resistette perciò Curbis lungamente alle pressioni e alle macchinazioni della consorteria eporediese, ma infine cedette. La maggioranza degli elettori politici del Collegio di Ivrea aveva dimostrato che voleva a suo rappresentante, persona ben meritevole della fiducia a lui data. Onesto, disinteressato, popolare nemico delle consorterie, non poteva certo andare a genio ai monopolisti eporediesi. Ritenni di avere il diritto di maneggiare il giornale nel momento più importante quale s’era quello delle elezioni politiche. Un bel dì veggo comparire a mia insaputa articoli contrari al color sempre da me tenuto, nei quali gesuiticamente si veniva a combattere la rielezione di quel deputato che aveva compiuto con tutta fedeltà il mandato conferitogli. Era una indegnità, una slealtà: strepitai col proprietario del giornale, ma io lontano ed i monopolisti ai fianchi dello stesso vinsero”.

Bertolotti in verità sosteneva il candidato democratico, Germano Germanetti di Borgofranco per ben quattro volte rappresentante di Ivrea al Parlamento (1870, 1874, 1880) vincitore contro Guido Giacosa, Attilio Ferreri, Guido Giacosa, Arturo Perrone di San Martino.

Noi sappiamo bene che la tendenza democratica non fu mai propria della “Dora Baltea” in nessun momento, quindi l’impostazione che il Bertolotti le avrebbe voluto dare, non poteva essere in nessun modo accettata.

Ed il famoso gruppo dei “monopolisti” canavesani contro cui si scaglia, forse con tanta acredine proprio perchè ne é escluso, non é altro che il gruppo dei redattori di cui stiamo parlando.

Sono cioè i Giacosa, i Riva, i Perrone, i Brida di Lessolo, i Baratono, i Ripa ecc...

Ci fu uno scambio di lettere roventi tra Curbis e Bertolotti.

Curbis, in sostanza, gli disse di interrompere pure la collaborazione se non gli fosse piaciuto di continuarla ed al Bertolotti, per quanto strepitasse, non rimase che ritirarsi.

Scrisse Antonio Bortolotti, a proposito di D’Azeglio: “Non sdegnò di collaborare più volte nella Dora Baltea giornale del circondario di Ivrea, nel quale furono pubblicate varie corrispondenze; e varie lettere conserva il signor direttore Fausto Luigi Curbis”.

In effetti, nei primi anni del giornale, appare spesso la firma D’Azeglio, anzi fin dal 30 gennaio del 1849 (il primo mese di vita del giornale) D’Azeglio invia al Curbis il suo curioso opuscolo “Ai miei elettori di Strambino”, pregandolo di pubblicarlo. “L’Eco della Baltea Dora” ricorrerà addirittura ad un supplemento per aderire a questa richiesta.

Nell’ottobre del 1855 “L’Eco della Baltea Dora” preannuncia in prima e seconda pagina l’intenzione di mutare impostazione e programma del giornale.

La libertà, a differenza di quanto accadeva nel ‘48 e nel ‘49, comincia ad essere vista e considerata non come il frutto instabile di un atto di eroismo, ma come una posizione da conquistare e di mantenere ttraverso le opere e la vitalità delle libertà di parola e di pensiero. Certamente però il rinnovamento è anche dovuto a nuovi ingressi nel corpo redazionale. All’inizio del ‘56 però il giornale non solo modifica il programma, ma anche il nome. (...)

“Ma se pei grandi avvenimenti politici che saranno per compiersi in Europa, noi continueremo ad essere l’Eco, senza peraltro omettere nulla di ciò che spetti più da vicino il nostro paese, per ciò che concerne l’intera amministrazione e le questioni locali, il nostro periodico non sarà più “eco” ma “voce” libera e indipendente...”.

Il nuovo tiolo del giornale divenne pertanto “La Dora Baltea” .

I nuovi redattori sono uomini colti, preparati, aperti ai problemi politici e letterari e portano un soffio di vita nuova nella redazione del giornale.

Alcuni di essi erano piemontesi, come il prof. G. Battista Gardino di Bra, Ferdinando Bosio di Alba, Germano Candido di Santhià. I due che diedero con la loro assidua frequenza al Circolo culturale eporediese il maggior contributo di idee e di pensiero, furono il prof. Antonio Peretti di Modena, preside del Collegio Convitto e Carlo Gemelli di Messina, preside dello stesso Convitto e poi del liceo di Ivrea, entrambi esuli in Piemonte per motivi politici. (...).

Nasce a Castelnuovo dei Monti, nell’Appenino reggiano il 13 giugno 1815. (...) Poeta e letterato godette nella seconda metà dell’800 di un certa fama, citato in quasi tutti i principali manuali di letteratura italiana. Animato da sincero spirito patriottico e nutrito di idee schiettamente liberali, visse nel retrivo e reazionario ambiente modenese dove vigeva la tremenda censura politica- ecclesiastica degli stati estensi. A Ivrea Antonio Peretti arriva come Preside del Collegio e fin da subito trova l’appoggio attivo dell’avvocato Baratono.

Istituì un corso tecnico, sull’esempio delle scuole reali diMilano e Venezia, destinato a quella parte della gioventù, che non aveva modo di percorrere la lunga carriera degli studi classici. Avviò i primi corsi serali per gli adulti e si adoperò in ogni modo per convincere i lavoratori dell’utilità dell’istruzione, inculcando nelle loro menti la certezza del vantaggio diretto che avrebbero tratto dall’istruzione.

Contemporaneamente aveva preso a frequentare assiduamente la libreria Curbis e le riunioni che in essa si tenevano.

La sua esperienza giornalistica e la sua particolare sensibilità per i problemi politici e sociali, facilmente gli diedero modo di brillare nel circolo eporediese e gli permisero di esercitare una specie di direzione nella redazione del giornale.

Ben presto fu accolto quale amico e ospite gradito nelle migliori famiglie di Ivrea e fu attorniato dalla stima e dall’affetto generale. A due famiglie fu particolarmente legato, la famiglia Giacosa e la famiglia Realis, unite tra loro da stretti vincoli di parentela.

Nella stagione estiva fu spesso ospite a Parella nella casa di campagna di queste famiglie; in casa Realis a Parella infatti esiste ancora una fotografia del Poeta e una raccolta manoscritta di poesie inedite.

Tra i suoi alunni anche Giuseppe Giacosa e Francesco Carandini, per non citare che due degli uomini che in seguito si ricorderanno nei loro scritti dell’antico professore, che con tanto ardore li aveva incoraggiati nella via delle lettere. Morì il 23 novembre 1858 a soli 44 anni.

Nel biennio 1859-61 fu preside e professore di storia del liceo di Ivrea l’esule siciliano Carlo Gemelli. Aveva alle spalle un’esperienza in campo politico e rivoluzionario non comune, legata ai moti e alle cospirazioni mazziniane che travagliarono la Sicilia fino al 1848.

Giunse ad Ivrea triste e deluso per l’amarezza di un esilio che lo costringeva ad una vita in cerca di occupazioni più o meno consone alla sua preparazione, per necessità di sussistenza.

Lui come tanti altri trovarono nel Piemonte l’unico lembo di terra italiana in cui si continuasse a respirare aria di libertà.

Resto ad Ivrea due anni ma la sua presenza nel cenacolo Curbis aprì la conoscenza di tutto il vasto e complesso movimento dell’Italia meridionale, in particolare della Sicilia.

Il giornale acquistò in questo modo una nuova dimensione ed ebbe notizie di primamano ed, inoltre, molte di esse in esclusiva, come si suol dire oggi.

Per merito delGemelli, i redattori della “Baltea Dora” entrarono in contatto con alcuni degli uomini più legati ai fatti meridionali, quale ad esempio, Agostino Bertani, che più volte in seguito si rivolgerà al Curbis per la pubblicazione di lettere e articoli.

Nato in Messina da famiglia borghese fin dalla prima infanzia gli era stato inculcato l’odio contro i Borboni. Nel 1833 pubblicò a Messina con Giuseppe La Farina un giornale letterario dal titolo “Spettatore Zanacleo” ed un anno dopo un altro giornale, a pubblicazione mensile, intitolato “Il Faro”. Entrambi furono soppressi dalla Polizia.

Scappò dalla Sicilia nel luglio del 1837 dopo il fallimento del moto insurrezionale di Santa Rosalia, organizzato della Giovane Italia. Ritornò a Messina nel 1848 e fu deputato alla Camera dei Comuni e rappresentante presso il Granducato di Toscana. La sua opera diplomatica non diede frutti notevoli e provocò anzi polemiche, da parte del Marchese di Torrearsa che lo accusò di aver pubblicato la corrispondenza diplomatica, falsificando addirittura molti documenti. Iniziò la vita dell’esule accompagnando la moglie, celebre cantante, attraverso molti paesi dell’Europa, soggiornando a lungo in Belgio

ove tracciò i lineamenti di “Storia della Rivoluzione belgica del 1848” che pubblicò poi a Torino e ripubblicò a Bologna nel 1869. Venne quindi come si è detto a Ivrea nel biennio 1858-1862.

Fu poi preside del Liceo di Parma, Regio Provveditore in Ancona ed infine bibliotecario a Bologna per 12 anni. Si spense a Bologna il 28marzo del 1886.

Giunse a Ivrea giovanissimo, a 26 anni, quale professore di retorica, proveniente dalla scuola di Alessandria. Visse a Torino negli anni cruciali del Risorgimento, dal ‘45 fino al ‘52 e a Torino resterà per sempre legato, anche se per esigenze di vita e per i suoi impegni soggiornò a lungo in varie città d’Italia.

Nato ad Alba nel 1829 da famiglia di modeste condizioni, primo di 8

fratelli. Tra i suoi amici e compagni di studi e di passioni patriottiche si contano Antonio Talentino, Costantino Nigra, Giacomo Lignana, Mattia Massa, Alberto e Giulio Valpreda, Domenico Carbone, AndreaMarengo e Giuseppe Biglino. Tutti attivissimi a diffondere e manoscrivere tutto quanto fosse reperibile clandestinamente e trattasse argomenti politici e patriottici. Terminati gli studi, inizia la vita del professore insegnando prima in Alba e poi in Alessandria e quindi ad Ivrea.

L’ambiente colto di Ivrea e l’atmosfera di liberalismo che vi regnava, lo fecero subito sentire a proprio agio.

Nel 1867 il suo concittadino e coetaneo, nonchè amico carissimo e compagno di studi in Torino, Michele Coppino, divenuto ministro della pubblica istruzione, lo chiamò a dirigere il suo Gabinetto. In questa carica lo conservò pure Broglio, successore di Coppino.

Caduto Broglio venne nominato Provveditore agli studi di Pisa. Trasferitasi la sede del Governo a Roma, fu chiamato provveditore centrale finchè nel 1876 ritornò sotto il Ministro Coppino a dirigere il

Gabinetto particolare per uscirne sotto il Ministro De Sanctis e a rientrarvi nel 1878 quando Coppino per la terza volta assunse il portafoglio della pubblica istruzione.

La prima volta che un carnevale finì su un giornale. Correva il 16 febbraio del 1849

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.