AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di Storia

03 Dicembre 2022 - 10:32

IN FOTO Una delle prime bande partigiane operanti in Canavese. Si riconoscono: Luigi Di Moro (seduto al centro con cappello) e Domenico Pedà (secondo da destra, seduto), partigiani combattenti insigni

Premessa

3 settembre 1943. Nello stesso giorno in cui l’VIII Armata inglese di Montgomery attraversa lo stretto di Messina e arriva in Calabria, l’Italia firma l’armistizio. Il generale Badoglio, capo del Governo, lo annuncerà solo la sera dell’8 settembre con un titubante proclama. Infatti nella sua allocuzione agli italiani rende noto che: “Ogni atto di ostilità contro le forze angloamericane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi provenienza”. Ai comandi militari non vengono però date chiare istruzioni operative.

E così, mentre re Vittorio Emanuele III fugge da Roma e, col Governo, si rifugia prima a Pescara e poi a Brindisi, le truppe tedesche occupano i punti strategici dell’Italia settentrionale e centrale e gran parte del regio esercito si lascia disarmare senza opporsi. Ma non tutti i reparti si arresero subito. Ci furono anche casi di resistenza. Come esempi si possono citare i presidi di Corfù e Cefalonia.

Qui i nostri militari si batterono valorosamente finché sconfitti e fatti prigionieri vennero o fucilati o deportati nei campi di concentramento. In breve tempo la Wehrmacht ebbe il controllo dell’Italia centro-settentrionale e per bloccare l’avanzata da Sud degli alleati costituì la linea Gustav. Nel frattempo Mussolini, liberato da paracadutisti tedeschi, dà vita a un nuovo stato fascista: la Repubblica di Salò, totalmente controllata dai tedeschi. E’ in quel momento che, in modo spontaneo e in forme diverse, nasce la Resistenza.

L’avvio lo diede sicuramente lo sbandamento dei militari del vecchio esercito. Tutti quelli che si rifiutarono di rientrare in caserma dovettero fare una scelta precisa: o trovarsi un luogo sicuro e fare gli imboscati oppure entrare in un gruppo partigiano e dar vita alla resistenza armata. Una guerra di bande che si trasformerà in una guerra di popolo.

I primi nuclei di bande partigiane furono formati da ex militari sbandati, scappati dalle caserme, e da renitenti alla leva. Il loro destino fu segnato da subito perché la neonata Repubblica Sociale Italiana li considerava disertori e quindi passibili di fucilazione alla schiena. Ma cosa giustificava una scelta così dolorosa?

Non senz’altro per spirito di avventura. Il giovane di leva, semplicemente, non si consegnava ai distretti fascisti per non andare a fare la guerra. Stesso rifiuto manifestavano il militare sbandato e il militare di carriera (ufficiale o sottufficiale) che proprio non se la sentivano di giurare per la nuova repubblica. In loro c’era una totale repulsione verso l’alleato tedesco perché già si sapeva come questi aveva abbandonato a se stessi gli alpini italiani in Russia e fucilato o deportato nei lager tutti i soldati italiani che si erano ribellati. Inoltre trapelavano le prime rivelazioni sullo sterminio di massa degli ebrei. Va anche tenuto presente che per i militari residenti in città, come Torino, non era facile trovare un nascondiglio sicuro. Ancora più difficile era la situazione dei soldati meridionali che avevano svolto servizio militare in località piemontesi o del Nord Italia.

Per loro era quasi impossibile il ritorno a casa, visto che i tedeschi controllavano tutta l’Italia centro-settentrionale. Non restava quindi altro da fare che unirsi a gruppi partigiani e rifugiarsi in montagna. Qui era più facile, che non in pianura e in città, sfuggire ai continui controlli dei nazifascisti.

A rafforzare le file partigiane canavesane si uniranno poi vecchi oppositori del regime, studenti, giovani di famiglie torinesi sfollate in Canavese a causa dei bombardamenti, ebrei scampati ai rastrellamenti, prigionieri di guerra serbi (ex lavoratori negli impianti AEM in Valle Orco), disertori cecoslovacchi della Wehrmacht, disertori della Repubblica Sociale Italiana e prigionieri inglesi fuggiti dal campo di lavoro di Spineto (Castellamonte).

Ma chi era il partigiano? Un eroe invincibile senza macchia e senza paura o un avventuriero senza scrupoli? Sicuramente nessuno dei due. Tra i partigiani c’erano dei coraggiosi, dei temerari ma soprattutto gente nomale, prevalentemente giovane e giovanissima. Non era necessario essere degli eroi per diventare partigiani.

Anche se i fifoni non erano molti, la paura era sempre presente nell’animo di ogni patriota perché il rischio di morire, in combattimento o impiccati o fucilati in caso di cattura, era reale e molto alto.

Inizialmente a ingrossare le file partigiane fu gente onesta, ma non sempre fu possibile eseguire dei controlli e, fatalmente, col tempo s’infilarono anche elementi di dubbia moralità. Alcuni di questi si macchiarono di atrocità o colpe gravi verso i loro compagni e la popolazione civile. Quasi tutti però furono giudicati da speciali tribunali e severamente puniti o giustiziati.

Scopo principale della guerra partigiana era cercare di impedire qualsiasi forma di collaborazione con tedeschi e fascisti e costringerli a un costante impegno militare sul territorio. Non era una guerra di posizione ma un colpisci e fuggi. Il partigiano agiva nelle retrovie, compiva atti di sabotaggio, dei colpi di mano, sparava le cartucce strettamente necessarie e poi si ritirava. Non per questo va considerato un codardo perché il divario di mezzi messi in campo era enorme. Egli combatteva contro la più potente macchina da guerra del mondo di allora, quella germanica appunto, con una penuria di armi e munizioni e soprattutto senza nessuna copertura alle spalle. Inizialmente le poche armi leggere a disposizione furono quelle portate dai militari sbandati o quelle recuperate nelle imboscate. Per sopravvivere i partigiani dovevano almeno avere delle vie di fuga sicure.

A offrire ottimi rifugi c’erano le montagne e le vallate canavesane, anche se erano costretti a continue marce di trasferimento per non essere localizzati. E’ ovvio che nei suoi spostamenti il partigiano dovesse portare con sé, oltre al suo equipaggiamento (armi, vestiario, coperte ecc. stipati nello zaino), anche pezzi di armamento pesante, munizioni e viveri collettivi.

A logorarsi in fretta erano le calzature e spesso molti partigiani si trovavano quasi scalzi per impossibilità di un ricambio. Nelle formazioni partigiane vigevano organizzazione e regole militari. Si addestravano alle armi i civili, si svolgevano turni di guardia, si eseguivano normali servizi come preparazione del rancio e del campo e c’erano le corvées per i rifornimenti. Quest’ultime, spesso, richiedevano ore di cammino da percorrere carichi e su sentieri malagevoli.

Nemici dei partigiani erano non solo i nazifascisti ma anche la fame, i parassiti e il freddo. La fame era un nemico quasi sempre presente per la scarsità dei rifornimenti e il vitto, quando c’era, non molto vario: pane e toma, minestra calda, polenta. Di rado si mangiavano trote, pescate non con la canna o con le reti ma con le….bombe a mano, e carne proveniente dalla macellazione di bestiame requisito. Spesso, i partigiani, per mangiare, erano costretti a fare requisizione di latte, formaggio, burro, grano, patate, vino, agnelli, vitelli ecc. In quel periodo i generi di prima necessità erano razionati perché era in vigore la “tessera” (carte annonarie) e contadini, allevatori, viticoltori, margari dovevano versare al Governo una parte dei loro prodotti presso i consorzi agrari (ammasso).

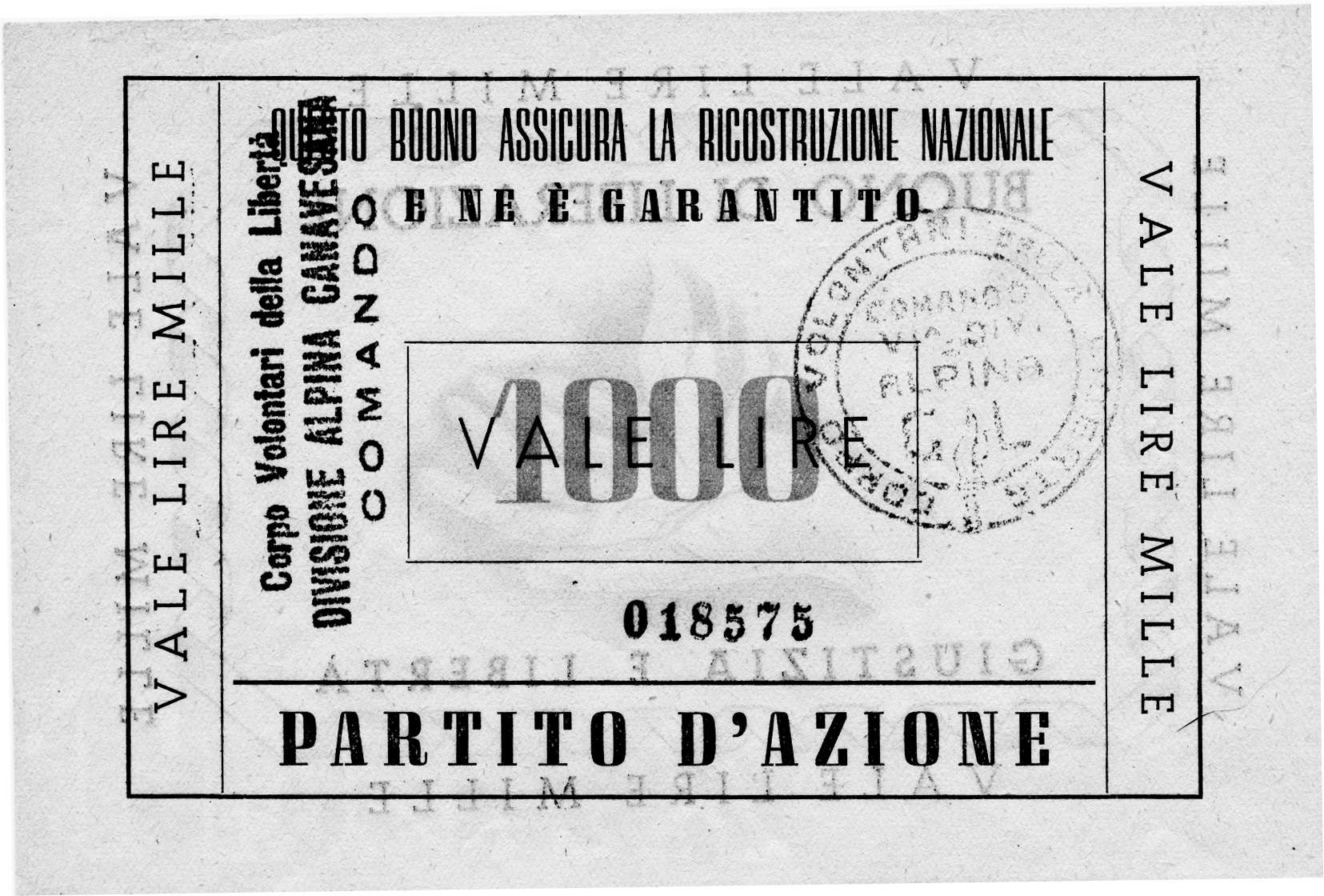

I partigiani andavano da questi produttori e prelevavano una parte di ciò che spettava allo Stato rilasciando, a giustificazione, un buono su carta intestata della formazione partigiana con firma del Comandante e del Commissario politico. La merce sottratta, talvolta, veniva pagata con contributi che i partigiani ricevevano da alcuni sostenitori (banche, imprenditori) e in tal caso veniva rilasciato un certificato di pagamento.

Il più delle volte, però, il buono di requisizione rappresentava, per il cedente, un credito da riscuotere a guerra finita. Pidocchi e scabbia, invece, erano la conseguenza di scarse o nulle condizioni igieniche. C’erano poi le gelide notti dei mesi invernali. Talvolta nei turni di guardia gli uomini si passavano l’unico pastrano che possedevano: lurido, pieno di parassiti ma almeno riparava un po’ dal freddo. In pianura, come ad esempio Feletto, i nascondigli erano nicchie nei mucchi di stoppie o buche scavate nell’umida e fredda terra dei campi o lungo le rive del fiume Orco.

Le condizioni non erano migliori sulle montagne delle valli Orco, Soana, Ribordone, Sacra e Chiusella. Qui i partigiani dormivano nelle umidissime stalle delle baite. A due a due nello stesso giaciglio e con le stesse coperte per riscaldarsi a vicenda. I più fortunati dormivano su foglie o paglia, i meno sulle gelide e dure pietre. Tutt’altre condizioni erano riservate a chi aveva scelto di andare, per fede o convenienza, nell’esercito fascista.

Il repubblichino poteva contare su un buon tetto (caserma), un comodo letto con coperte e lenzuola pulite per riposare, delle armi, un buon rancio e soprattutto un lauto stipendio. Un ufficiale inferiore della « X M.A.S.» (guardia marina), nel novembre 1944, aveva uno stipendio mensile di 2730 lire contro una mensilità di un operaio di 500 lire circa. Più di cinque volte di un comune lavoratore!

La diversità di vita fra le opposte parti era netta. I partigiani però, dentro di loro, avevano una fede incrollabile che li aiutava a sopportare e superare, senza far drammi, ogni sorta di privazioni e sacrifici. Loro motto era: “Meglio la scabbia e i pidocchi che la tessera della repubblica”. Questa fede nella lotta per la riconquista della libertà si diffuse sempre più fra la popolazione e nella primavera-estate 1944 ci fu un notevole aumento di adesioni al movimento. Contemporaneamente si avviò un processo di politicizzazione delle formazioni che inasprirono i rapporti fra i gruppi.

In Canavese i principali gruppi operativi furono le Brigate d’Assalto “Garibaldi” (IV Divisione) d’ispirazione e organizzazione comunista, le Formazioni “Giustizia e Libertà” (Gielle - VI Divisione) organizzate dal Partito d’Azione e con base al Santuario di Prascondù (Ribordone), le Brigate Matteotti d’ispirazione socialista e la Brigata “Giovane Piemonte” dell’VIII Divisione Autonoma “Vall’Orco” costituitasi in Valle Sacra. Aspri contrasti, per rivalità e divergenze nelle strategie da adottare, si crearono principalmente fra garibaldini e gielle e ciò causò gravi carenze di coordinamento.

Con l’aumento degli effettivi crebbero anche le difficoltà per i comandanti. Non era, infatti, di facile soluzione dare a tutti gli uomini un armamento adeguato e sufficienti razioni di cibo. Come ciò non bastasse, per impedire i rifornimenti ai partigiani, tedeschi e fascisti aumentarono i posti di blocco. Nella difficile situazione, in aiuto dei partigiani vennero le forze angloamericane con forniture di armi (bazooka, lanciagranate Piat, mitragliette M42), viveri e sigarette mediante aviolanci e attraverso le proprie missioni dislocate nella Francia liberata. Proprio oltralpe i partigiani organizzarono corvées al limite delle umane possibilità. Essi, valicato il Passo di Galisia o il Colle del Carro, arrivavano a Bonneval (Val d’Isere) e da qui, per ritornare alle loro basi, affrontavano una marcia in montagna di oltre 60 chilometri, fra neve e ghiaccio, e con carichi di 30-40 chilogrammi.

Durante i blocchi soffrì la fame anche la popolazione. Gran parte della gente però continuò ad aiutare e sostenere i partigiani. A loro volta i comandi delle formazioni disciplinarono ancor di più consumi e requisizioni e quando le squadre d’azione riuscivano ad assaltare magazzini o colonne di rifornimento dei nazifascisti, i viveri conquistati venivano divisi con la popolazione.

A guerra finita i buoni di requisizione furono poi pagati con i soldi concessi dagli alleati e gestiti dall’ A. M. G. (Allied Military Government) con ufficio provinciale ad Aosta. Atto che, unito al sacrificio dei caduti nei venti mesi di lotta partigiana, sarà utile per la riconciliazione e per l’avvio del futuro stato democratico.

L’autore è riconoscente al Signor Ezio Novascone, ex partigiano della VI Divisione “Giustizia e Libertà”, per i documenti messi a disposizione e per tutte le preziosissime notizie fornite.

SI RINGRAZIA LA RIVISTA Canavèis per la gentile concessione di questo articolo

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.