AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di Storia

27 Novembre 2022 - 15:42

Giuseppe Cavaglià di Vische

Che cos’ha Vische da spartire con il mare? La risposta più ovvia è: nulla!

A Vische non c’è il mare, il paesaggio è totalmente dissimile, quasi esclusivamente agricolo e la società è ancora oggi in buona parte rurale e rurali, legate alla terra, sono le profonde tradizioni della sua gente. Ma allora, che cosa ha spinto Giuseppe Cavaglià, vischese da generazioni, a scegliere l’acqua ed un lavoro in fondo al mare?

Possiamo tirare in ballo il destino, la sorte, il caso. Fatto è che Giuseppe Cavaglià, nato a Vische l’11 marzo 1923, probabilmente attratto dalla fama leggendaria che da sempre ha accompagnato la Marina Militare, nel 1940 scelse di partire volontario e di diventare marinaio. Da quel momento in avanti la sua vita è stata sempre sul mare o nelle sue acque.

A Vische, come penso in tanti nostri paesi di pianura, collina e montagna, non era usuale scegliere di entrare in Marina; la tradizione voleva i giovani negli Alpini, in Artiglieria o tuttalpiù in Fanteria. Ma Giuseppe amava molto nuotare, perché Vische non ha il mare ma è situato tra la Dora e il lago di Candia, dunque i giovani degli anni venti, trenta e quaranta, potevano scegliere in quali acque bagnarsi ed imparare a nuotare, quelle acque sempre abbastanza gelide da ritemprare lo spirito e rinvigorire il corpo.

Entrato a far parte della Marina Militare, Giuseppe fu inviato a La Spezia per alcuni giorni, destinato al settore meccanico, quindi venne trasferito a Venezia S. Elena, per i due anni di corso previsti per ottenere la specializzazione di tecnico conduttore di caldaie, turbine e di tutti i macchinari di bordo.

Non dimentichiamoci però che era il 1940 e l’Italia era appena entrata in guerra, dunque occorrevano urgentemente tecnici specializzati per le navi militari e Giuseppe, senza aver terminato i due anni di corso, venne imbarcato per la sua prima destinazione: il cacciatorpediniere Antonio Pigafetta.

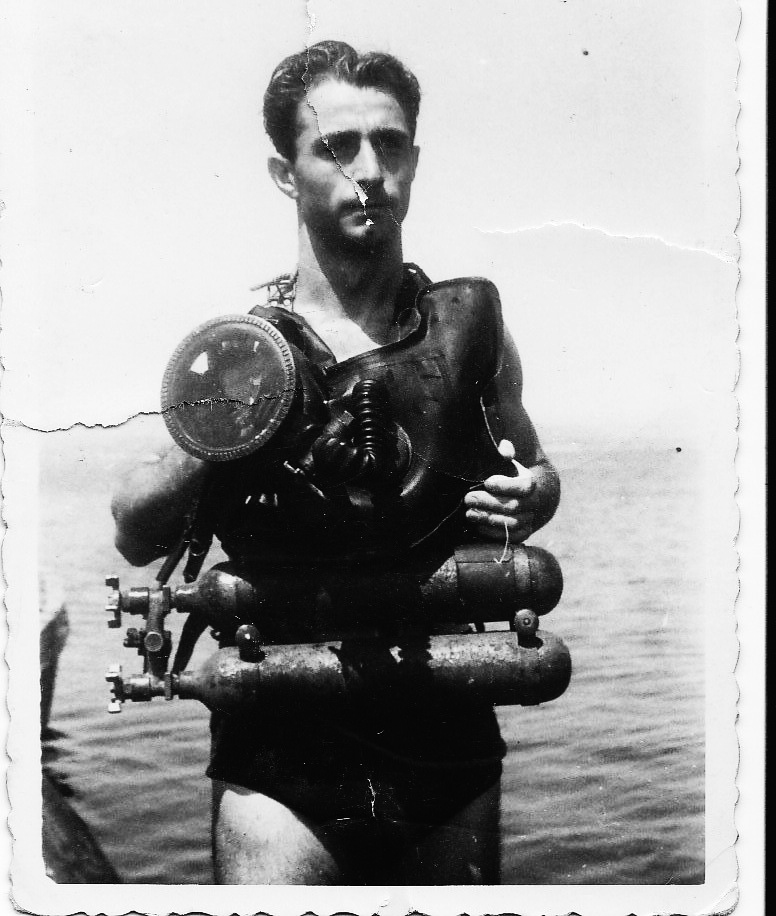

IN FOTO Equipaggiamento per subacqueo con sacco polmone e due bombole alla cintura

È opportuno precisare che un cacciatorpediniere è una nave da guerra veloce e manovrabile, dotata di grande autonomia, con dislocamento tra le 1000/1800 tonnellate; la torpediniera è sostanzialmente simile ma di tonnellaggio inferiore, tra le 1000/100 tonnellate, mentre gli incrociatori sono navi di alta velocità, tonnellaggio uguale o superiore a 3000 tonnellate e portano un armamento inferiore ai 203 mm; le navi che portano un armamento superiore ai 203 mm. sono le corazzate, adatte per l’impiego in alto mare.

Le corazzate sono le navi più grandi, strutturate per sostenere il peso di un combattimento navale e la loro arma principale è il cannone di grosso calibro, in grado di colpire bersagli distanti anche 30 chilometri. Gli incrociatori, dotati di elevata velocità ed un grande raggio di azione, sono navi il cui compito era quello di spingersi in ricognizione e di riferire al Comando della flotta.

Le cacciatorpediniere erano state pensate, come indica il loro nome, per dare la caccia alle torpediniere o siluranti di superficie, ma erano anche utilizzate come scorta convogli per l’Africa e come difesa antisommergibile; la loro arma principale era il siluro.

Il cacciatorpediniere Antonio Pigafetta, sul quale fu imbarcato Giuseppe Cavaglià, aveva l’incarico di scortare i convogli di navi italiane che andavano a portare vettovaglie in Africa, dove si stava combattendo e difenderli dalle navi inglesi.

Gli Inglesi, allora nemici degli Italiani, nelle battaglie sul mare erano molto forti, poiché possedevano il radar, che gli Italiani non avevano, apparecchio che permetteva di sparare anche in notturna.

Le navi inglesi partivano dal porto di Gibilterra, già allora colonia inglese e si spingevano in tutto il Mediterraneo. Di questo periodo Giuseppe ricorda due battaglie navali combattute con condizioni atmosferiche avverse, mare in burrasca e onde smisurate, che provocarono l’affondamento di due cacciatorpedinieri italiani e la morte di buona parte dei loro equipaggi. Egli rimase sui cacciatorpedinieri fino al giugno 1942.

In seguito chiese di essere impiegato sui MAS. Il MAS, motoscafo armato silurante, era una piccola e veloce imbarcazione usata come mezzo d’assalto durante la prima e la seconda guerra mondiale. Equipaggiato con una decina di uomini, era armato con due siluri, una mitragliatrice, un cannoncino e alcune bombe di profondità; i MAS potevano essere utilizzati sia come pattugliatori antisommergibile che come insidiosi mezzi da attacco alle navi nemiche.

Ma di nuovo si verificò un cambio di destinazione e, poiché nella Marina si riscontrava una carenza di sommozzatori, Giuseppe venne inviato all’Accademia Navale di Livorno per seguire il corso da sommozzatore.

Il nostro vischese, dotato di una ferma volontà, si distinse da subito nelle esercitazioni, che consistevano in immersioni dentro una grande vasca per raggiungere il fondo e indossare la maschera ed il respiratore, sempre stando sul fondo. Occorrevano un buon autocontrollo e nervi saldi e più di un militare, preso dal panico, risalì senza aver completato l’esercitazione, invece Giuseppe fu elogiato dai suoi superiori per aver eseguito al meglio la prova.

Il giorno successivo, dotato della completa attrezzatura, scese sui fondali; l’equipaggiamento era abbastanza impressionante a vedersi: due bombole ancorate orizzontali alla cintura, una maschera facciale totale collegata ad un sacco-polmone fissato al petto, contenente una capsula di calce sodata, che aveva il compito di fissare l’anidride carbonica emessa durante la respirazione, lasciando ossigeno puro; questo ossigeno restava puro fino a 15 metri di profondità, poi diventava tossico, per cui era necessario “non strafare” nello spingersi in profondità.

Terminato il corso, gli allievi vennero inviati a Calambrone (Livorno), dove, in una darsena, era ormeggiato un incrociatore utilizzato per le esercitazioni: venivano effettuate prove per imparare a collocare cariche esplosive sottocarena e si apprendeva a neutralizzare le reti di sbarramento che i nemici ponevano all’ingresso dei loro porti, per impedirne l’accesso con mezzi subacquei.

Giuseppe fu destinato ad essere il secondo uomo sul cosiddetto “maiale”.

Il maiale o siluro a lenta corsa, era stato concepito per trasportare, a bassa velocità, due operatori muniti di respiratori subacquei autonomi, posizionati a cavalcioni del siluro; essi avevano il compito di applicare una carica esplosiva alla carena della nave nemica all’ormeggio.

Mentre l’ufficiale pilota governava il maiale, il secondo uomo, un graduato, procedeva a fissare una cima tra le due alette di rollìo fissate alla carena, a cui ancorare la testa del maiale, che conteneva 300 chilogrammi di esplosivo e a regolare la spoletta ad orologeria che, all’ora stabilita, faceva esplodere la carica.

Era un lavoro particolarmente rischioso e richiedeva l’utilizzo di uomini formati appositamente.

Mentre Giuseppe attendeva l’arrivo dell’ufficiale che doveva far coppia con lui sul maiale, giunse quel fatidico 8 settembre 1943 e l’Armistizio colse tutti di sorpresa, con la confusione e lo sbandamento che questa decisione portò in Italia.

Il giorno seguente il comandante Junio Valerio Borghese tenne un’assemblea generale, nella quale spiegò che da quel momento la X° MAS avrebbe continuato la guerra a fianco della Germania nazista; coloro i quali volevano restare lo potevano fare, chi non intendeva combattere a fianco dei Tedeschi avrebbe potuto tornare a casa.

Il tornare a casa implicava però una buona dose di coraggio, di intraprendenza e anche di fortuna, per adattarsi ai mezzi alquanto precari che si potevano reperire per cercare in qualche modo di far ritorno al proprio paese.

Un po’ di fortuna aiutò Giuseppe a salire sulla tradotta che giungeva da Reggio Calabria, destinazione Torino e che trasportava anche altri militari, portati allo sbando dall’Armistizio.

Sul treno, caso volle, che incontrasse anche 11 ragazzi di Vische, alpini che erano di stanza sulle colline di Sarzana e che, come lui, desideravano tornare a casa. Ad Alessandria però il treno venne fermato da un manipolo di giovani Tedeschi che, sparando all’impazzata, fecero scendere dal convoglio i militari per ammassarli all’esterno.

Comunque anche qui un po’ di fortuna aiutò Giuseppe che, approfittando di quei momenti di confusa agitazione, risalì su un altro vagone e, nascosto dietro ai bagagli di alcuni civili, riuscì a raggiungere prima Torino e poi Vische.

Grande fu la gioia di abbracciare i suoi cari e il sollievo per lo scampato pericolo! Degli altri vischesi bloccati ad Alessandria alcuni riuscirono a tornare a casa, due furono arruolati dai Tedeschi come guardiani dei cavalli e tre, meno fortunati dei compagni, vennero deportati in Germania.

Nel periodo seguente Giuseppe scelse di non andare né con i Partigiani né con i militi della Repubblica di Salò.

A guerra finita, l’attività degli Assaltatori riprese sotto la copertura delle operazioni di bonifica e sminamento dei porti.

Gli Alleati, tra le clausole del trattato di pace di Parigi stabilirono che la Marina Militare Italiana non potesse più possedere reparti di Incursori ed Assaltatori, che dunque vennero sciolti ufficialmente, ma continuarono l’attività sotto copertura.

Nel dicembre 1945, Giuseppe venne richiamato in Marina ed inviato a Taranto, per essere imbarcato sulla corazzata Andrea Doria, di stanza a Siracusa.

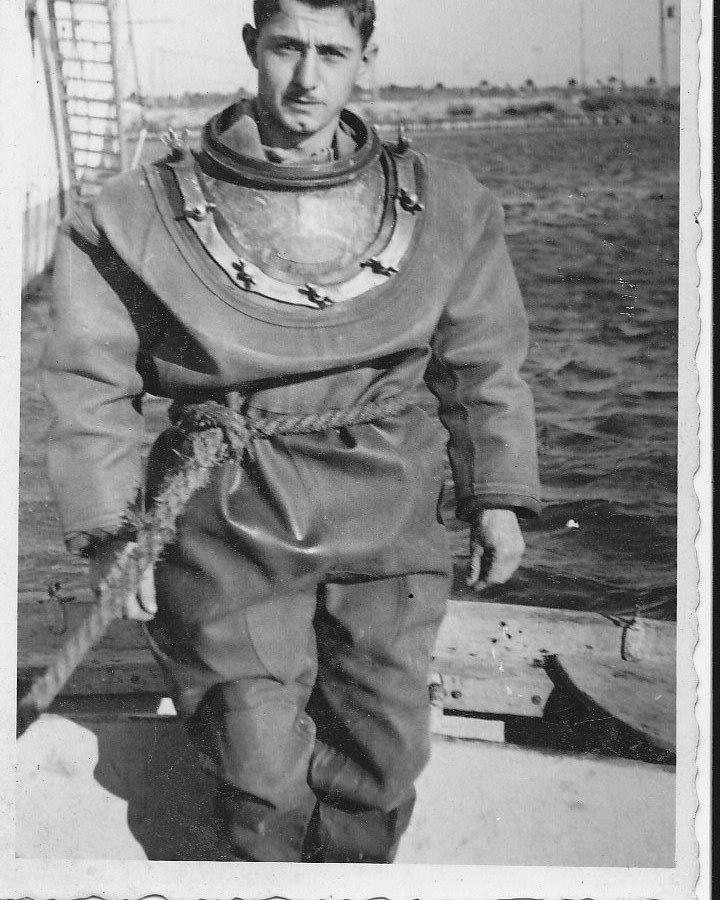

Qui incontrò un collega di Livorno, il quale gli propose di seguire, insieme a lui, il corso per diventare palombaro e Giuseppe accettò.

Iniziò quindi una nuova attività, sempre nei fondali marini. I palombari, in squadre formate da 5/6 uomini, avevano il compito di bonificare i porti da bombe e mine; era un lavoro di responsabilità e occorreva affrontare una buona dose di pericolo, ma a Giuseppe piaceva stare sui fondali, amava molto il suo lavoro e possedeva le necessarie doti di coraggio e sangue freddo che quel compito rischioso comportava.

In Mariassalto Giuseppe operò a San Vito (Taranto) ma soprattutto in Sicilia. Nell’isola mediterranea, a Riposto (Catania) fu protagonista di un intervento difficoltoso ed audace: in quella rada era affondata una motozzattera carica di mine antiuomo e anticarro, che doveva essere bonificata.

Allora Giuseppe, da solo, in immersione recuperò le mine che, legate una ad una con una corda, furono riportate in superficie.

Una seconda impresa gli valse il plauso del suo comandante. Era giunto da Roma un ordine prioritario di bonifica da effettuarsi nella rada di Augusta (Siracusa), su richiesta del Comando Aeronautico del luogo. L’intervento consisteva nel recupero di tre idrovolanti, affondati dai Tedeschi in ritirata, con il loro carico completo di bombe nel marsupio.

Il comandante Costa assegnò l’incarico a Giuseppe, nonostante fosse il più giovane del gruppo, giudicandolo il più idoneo per quell’operazione. Fu quindi inviato ad Augusta dove, dopo aver valutato le difficoltà che la delicata azione di bonifica avrebbe comportato, coadiuvato da quattro marinai di manovalanza subacquea, riuscì a terminare il lavoro in soli 15 giorni, mentre ne erano stati preventivati 20. Grande fu lo stupore del Comandante dell’Aeronautica quando vide allineati sulla banchina dell’aeroporto idrovolanti i tre aerei completi del loro carico esplosivo! Una foto con dedica del comandante Costa, che lo definì colonna del gruppo, fu il giusto premio all’opera di Giuseppe che, seppur molto schivo e lontano dall’elogiarsi, è ancor oggi giustamente orgoglioso di aver portato a termine senza alcun problema un’operazione così delicata e pericolosa e della dimostrazione di stima del suo superiore!

Nel 1948 fu imbarcato sull’incrociatore Duca degli Abbruzzi.

Intanto la vita privata del nostro eroe aveva avuto un profondo mutamento: il 10/10/1048 a Vische aveva sposato un’altra vischese, Maria Merlo, che gli aveva regalato due figli. Quando le condizioni erano favorevoli, Maria e i piccoli raggiungevano Giuseppe nei vari porti, a San Vito, a La Spezia, a Venezia, vivendo nelle caserme, per stare con lui. Maria ancor oggi ricorda che quegli anni furono i più belli della loro storia, nonostante le difficoltà da affrontare in luoghi così lontani dalla propria terra d’origine e che con le famiglie degli altri marinai spesso nacquero amicizie così salde da durare tuttora.

Nel 1952 il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Pecori Girardi, incaricò l’ex comandante di Mariassalto, tenente di vascello Aldo Massarini, di ricostruire un reparto di incursori subacquei: nacque quindi a Varignano (La Spezia) il Gruppo Arditi Incursori della Marina Militare. Giuseppe fece ritorno fra i sub del COMSUBIN (Comando Subacquei Incursori) di Varignano come collaudatore dei nuovi modelli di autorespiratori che in quel periodo venivano costruiti a Milano.

A Varignano lavorò ancora come palombaro, poi fu utilizzato per altri compiti: divenne collaudatore degli equipaggiamenti necessari nelle immersioni e istruttore nei corsi per formare i nuovi sommozzatori. Come istruttore continuò a navigare sulle navi di supporto per le immersioni e a calarsi nei fondali marini. In questo periodo, nel 1954, sull’incrociatore Duca degli Abbruzzi, fu protagonista, insieme ai suoi compagni, di un ardito salvataggio della torpediniera Abba, in grave difficoltà per il mare grosso; la Duca degli Abbruzzi, navigando sopravento, fece da scudo alla torpediniera, parandole le insidiose folate di vento e la accompagnò in porto.

Nel 1954 venne inviato a La Maddalena per un corso di perfezionamento, poi a Genova per l’allestimento della nave Indomito. Venne quindi imbarcato sulla nave Ercole di COMSUBIN, utilizzata come nave-appoggio per gli Arditi Incursori.

Nel 1960 venne inviato a Capo Miseno (Napoli), dove si trovava una officina voluta dalla NATO ed avente il nulla-osta di segretezza. A Capo Miseno fu affidata a Giuseppe una mansione di grande responsabilità, poichéfu nominato vicecomandante, capo-carico di tutto il materiale di collaudo dei nuovi mezzi d’assalto, costruiti a Milano, ma collaudati in quella base militare segreta. I collaudi in mare, per ovvi motivi di segretezza, avvenivano sempre di notte.

A Capo Miseno rimase, raggiunto dalla sua famiglia, 5 anni.

Nel 1965 accettò l’imbarco sulla nave ausiliaria Pietro Cavezzale e vi rimase 2 anni, poi sull’incrociatore Andrea Doria.

Nel 1967 chiese ed ottenne il congedo anticipato, per agevolare il percorso di studi dei figli, che con i tanti trasferimenti non potevano seguire un percorso di studi regolare. Per ottenere il congedo anticipato rifiutò il passaggio ad ufficiale ed i suoi colleghi spesso gli ricordavano che egli aveva lasciato la carriera nel momento meno opportuno, poiché gli anni che sarebbero seguiti sarebbero stati i più fruttuosi.

A Giuseppe non importò e non importa aver perso buoni guadagni, egli è soddisfatto della sua vita e della sua carriera e contento di non aver penalizzato i suoi figli a causa del suo lavoro marittimo.

Alla mia domanda: “Qualche volta, nelle sue imprese di sminamento, a contatto con le bombe, aveva paura?”, con tranquillità mi ha risposto: “Paura, sempre, perché con gli esplosivi non si scherza! Alcuni miei colleghi sono morti nell’attività di recupero delle mine! Ma io sapevo di conoscere bene il mio lavoro e ho sempre cercato di mantenere la calma, che è quella che, sotto il mare, ti può salvare la vita!”.

Ancor oggi Giuseppe Cavaglià, il vischese subacqueo e palombaro, nonostante i suoi 87 anni, partecipa ai raduni degli ex- assaltatori che si svolgono, ogni due anni, in diverse località italiane ed è orgoglioso, ma anche un poco triste, di essere rimasto l’ultimo sommozzatore e palombaro piemontese della X^ MAS.

Articolo tratto dalla rivista Canavèis, di Teresina Bussetti

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.