AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storie

01 Aprile 2023 - 16:12

IN FOTO Le ultime rappresentanti della Compagnia

Il culto nei confronti di s. Orsola e delle sue compagne vergini, tutte martiri in Colonia, ricordato dal martirologio il 21 di ottobre, è antichissimo, ispirato da poche notizie in parte leggendarie. Nel nome di s. Orsola in Italia e all’estero sorsero parecchie congregazioni femminili che si dedicavano ad opere di carità e all’insegnamento della dottrina cristiana.

A San Maurizio l’antico altare di s. Giuseppe nella vecchia parrocchiale venne riedificato e dedicato alla venerazione di s. Orsola e compagne fin dal 1594, come risulta dalla relazione della visita pastorale di mons. Broglia, nel fervore post-tridentino. Si ha ragione di credere che già allora al decoro provvedesse una Compagnia omonima, non dovendo gravare sulla parrocchia alcuna spesa relativa agli altari e alle feste dei loro santi titolari.

IN FOTO Antica icona, altare di s. Orsola, Chiesa Vecchia

Nel 1653 la Compagnia esisteva e Margherita Boni ne era la priora; sull’altare figurava già l’icona rappresentante la B. Vergine col Bambino, s. Orsola e compagne, s. Giuseppe, s. Filippo Neri e s. Francesco di Sales. La tela (rubata dopo il 1960) pur senza avere pregi artistici, testimoniava la storia dell’altare e l’orientamento della devozione popolare nel sec. XVIII. In particolare colpisce la presenza di s. Filippo Neri, canonizzato nel 1622, un anno dopo la beatificazione di s. Francesco di Sales, canonizzato solo nel 1665 (1).

La Chiesa Vecchia passò dei periodi nei quali la manutenzione era trascurata; dovette a più riprese offrire ospitalità a truppe di passaggio o servire da ricovero durante le epidemie, con le conseguenze immaginabili, però l’altare di s. Orsola mantenne uno stato decoroso e non fu mai interdetto, come afferma la relazione della visita di mons. Fransoni del 1840.

Manca la documentazione sulla vita della Compagnia nel sec. XVIII all’infuori di una nota che il pievano don Vastapane scrisse nella sua relazione del 1769, per precisare che non c’era il riconoscimento canonico, pur essendo l’altare “provveduto dalle figlie” (2). È probabile che l’attività del sodalizio sia calata di molto o cessata del tutto nel periodo napoleonico; nel 1813 la parrocchia si spostò nella nuova chiesa costruita dalle Confraternite di s. Croce e del Corpus Domini, trasferendovi tutte le principali funzioni.

A metà del 1800 i documenti testimoniano la rinascita della Compagnia di s. Orsola, organizzata secondo le direttive diocesane e per la quale si ottenne nel 1854 l’“erezione canonica” che assicurava i benefici spirituali previsti e le indulgenze. Si provvide a compilare i registri delle iscritte, la contabilità e il rendiconto annuale delle priore.

Il Regolamento stampato appositamente, precisava che la Compagnia doveva essere composta “da sole zittelle dall’età di anni sette compiuti sino al passaggio dallo stato nubile al matrimonio, senza riguardo all’età” (3).Le iscritte dovevano tenere una condotta morale ineccepibile per imitare la santa patrona, accostarsi sovente ai Sacramenti, partecipare a due a due all’adorazione nelle Quarantore, intervenire a tutte le processioni e le sepolture indossando la divisa, costituita da un lungo camice di percalle bianco con un velo di mussola sul capo, senza ornamenti; il camice era cinto da un cordone di cotone rosso, terminante con due fiocchi. L’abito non doveva costituire un segno di distinzione, ma di devozione e penitenza.

Si pagava una modesta quota d’iscrizione, ridotta alla metà per le novizie che si accoglievano per la “vestizione” nella festa dell’Annunciazione. Era quello il grande giorno delle zie e delle madrine già associate, orgogliose di presentare le loro pupille. Le dodici più giovani, dette “orsoline” partecipavano alla processione davanti a tutte le altre, indossando il camice nuovo e col capo ornato da una coroncina di fiori, recando in mano una ramo di palma.

Nel giorno della festa sociale di ottobre e all’Annunciazione venivano distribuite immagini sacre e dei dolci in forma di bamboline, detti “orsolotti”, oppure delle castagne. Al termine della funzione tutte le presenti sfilavano davanti all’altare per baciare la reliquia di s. Orsola.

Era stabilito un ordine ben preciso per partecipare alle processioni, dietro alla Confraternita di s. Croce: per prime, su due file, dovevano esserci le priore emerite, seguite dalle altre iscritte in ordine di statura; in fondo a tutte la priora in carica e la sua vice. La campana della Compagnia dava per tempo il segnale della convocazione. Tutte dovevano saper leggere e cantare gli inni e i salmi previsti nonché l’Ufficio della Beata Vergine.

La partecipazione della Compagnia alle sepolture non era gratuita: un dettagliato tariffario stabiliva le somme da esigere, in relazione alle diverse classi delle cerimonie, da quelle solenni con grandi apparati a quelle “di carità” alle quali si interveniva senza camice. Anche l’uso delle candele comportava una spesa variabile a seconda del tipo di cera: da quella pregiata “di Levante” a quella “mocca” (cera rifusa).

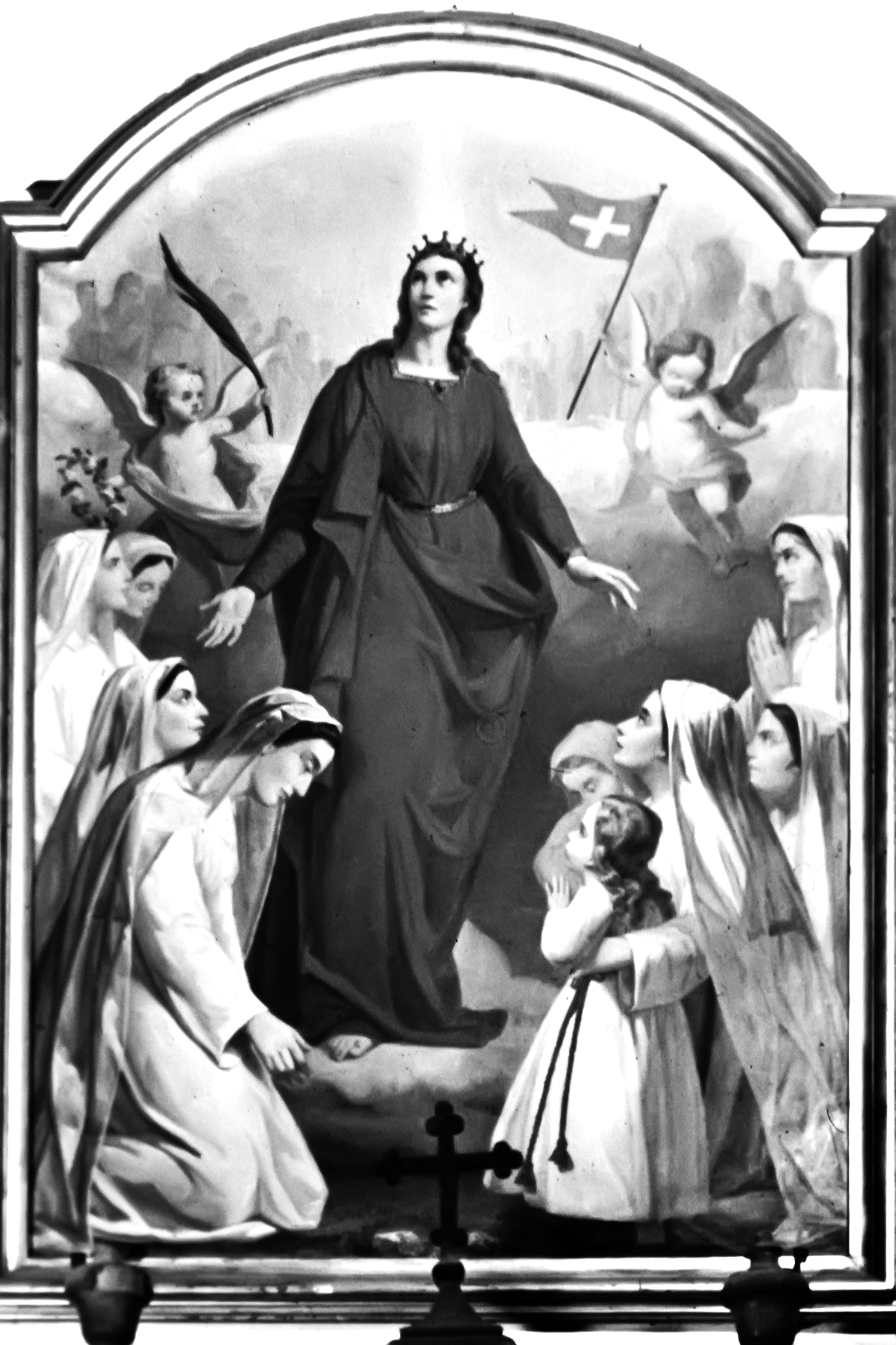

Dipinto di R. Bonelli: S. Orsola e le “orsoline”, anno 1874

Il corteo dei funerali si snodava attraverso le vie del paese secondo percorsi prestabiliti, più o meno lunghi, dall’abitazione del morto alla Chiesa Vecchia, dove si celebravano le esequie. La distinzione in classi determinava anche l’intervento di uno o più sacerdoti e il suono di una o più campane. Il canto dei salmi, lo scampanio e, talvolta, la presenza della banda musicale, facevano sentire in modo tangibile la partecipazione al lutto di tutta la comunità; molte persone prendevano parte al mesto corteo che transitava senza fretta lungo strade prive di traffico; al suo passaggio venivano chiuse per rispetto le serrande dei negozi. Anche nei periodi di maggiori ristrettezze economiche le famiglie volevano invocare i suffragi per il defunto e onorarne la memoria nel miglior modo possibile.

Le somme raccolte dalla Compagnia nel corso dell’anno, seppure modeste, permettevano di far fronte alle spese ordinarie, pagando alla parrocchia:

- Una messa letta, semplice, il 21 di ottobre.

- La Benedizione serale alla vigilia.

- La messa solenne, il panegirico, il Vespro e la Benedizione nelle due feste sociali.

- Una messa da requiem cantata il lunedì successivo alla festa di ottobre, in suffragio delle consorelle defunte.

Si dovevano inoltre pagare: l’onorario ai musicanti (prima che fosse attiva la banda di S. Maurizio si facevano giungere anche da Nole, Mathi, Pessinetto) e tutte le altre spese per la festa cioè fiori, addobbi, cera, cantoria, organista, stampa di immagini, sparo dei mortaretti. Per la tesoriera e la segretaria era previsto un piccolo “stipendio” ma non sempre veniva ritirato.

Quando il fondo cassa lo permetteva si programmavano spese straordinarie a favore della Compagnia o della parrocchia, delle quali si è conservata la documentazione che riporta i nomi degli artisti e degli artigiani. Nello stesso tempo occorreva ancora provvedere alla manutenzione dell’altare della Chiesa Vecchia.

Principali spese registrate dall’anno della rifondazione, quando la partecipazione delle consorelle ai funerali costava da una a sette lire:

1857 – Corona e croce in velluto per ornare la bara delle socie nel corso dei funerali.

– Teca in rame argentato, per la reliquia di s. Orsola donata dal teologo Gaudi, acquistata da Merlino a Torino – lire 8.

1858 – Bellissimo gonfalone con alcune parti ricamate, raffigurante su un lato la B. V. Annunziata e sull’altro s. Orsola, dipinto da Giuseppe Salina, costato in tutto quasi 650 lire.

1860-68 – Diversi lavori affidati al decoratore locale Giacomo Genta.

1869 – Velo di damasco nero e stoffa su seta con frange d’argento, per ornare i gradini dell’altare maggiore nella festa di s. Orsola.

1874 – Nuovo quadro della santa patrona dipinto dal pittore Roberto Bonelli. Costato 220 lire per la pittura e 55 lire per la cornice dorata e centinata, lavoro di Ceaglio e Operti (4).

1880 – Statua di s. Orsola e trono processionale acquistati da Gioachino Operti per lire 562.

1883 – Omaggio di una cotta e di un rocchetto al pievano, per il suo ingresso parrocchiale – lire 40.

1891 – Contributo per le spese della nuova balaustra dell’altare maggiore - lire 400.

– Regalo di una stola ricamata al nuovo pievano – lire 58.

1902 – Contributo per l’acquisto del ricco paramentale della parrocchia, fornito da Guglielmo Ghidini – lire 130 in due rate.

1904 – Candelieri a piramide per la Chiesa Vecchia – lire 25.

1906 – Il municipio programma delle riparazioni al campanile, ripartendo la spesa tra quanti si servono delle campane. Quota di s. Orsola lire 20,35.

1910 – Acquisto di due piramidi dorate dalla ditta Sala – lire 25.

1914 – Partecipazione alla Giornata Eucaristica di Favria. Intervengono 24 socie. Speso per le vetture a nolo e per il pranzo – lire 65.

1917 – Offerto un tappeto alla parrocchia, nel Giubileo del pievano – lire 254.

1922 – Nuovo stendardo ricamato su seta moire; reca al centro la figura della B. V. di Lourdes. Fornito dalla ditta Tappi di Torino – lire 350.

1923 – Restauro del primo gonfalone. Speso per seta moire e l’opera del pittore Ovidio Fonti – lire 375 (5).

1926 – Partecipazione alle spese per paramentale, calice, pisside, offerti al pievano per il suo 40° di ordinazione – lire 200.

– Riparazioni al trono. Scultore locale Giuseppe Cipriano - lire 150.

1935 – Riparazioni e indoratura della statua di s. Orsola – lire 280.

1942 – Acquisto di un nuovo quadro di s. Orsola – lire 350.

Sono molti i nomi che si incontrano nello sfogliare i rendiconti delle priore. Sono fornitori di cera, ricamatrici, decoratori e tappezzieri, scultori, pittori, argentieri, minusieri, farmacisti. Tutti hanno rilasciato le fatture su fogli di carta intestata con bellissime decorazioni, che fanno pensare alla loro perizia e alla cura nell’esecuzione dei lavori.

Negli anni successivi al secondo conflitto la Compagnia era ancora florida, registrando nel 1948 124 iscritte e 6 novizie che pagavano rispettivamente 10 e 5 lire all’anno (portate poi a 30 nel 1959).

Nel 1954 la famiglia Unia, patrona dell’altare del Crocifisso nella chiesa parrocchiale e prossima all’estinzione, decise di donarlo alla Compagnia assieme all’offerta di 25000 lire, con l’obbligo di far celebrare due messe annuali in suffragio dei donatori, per almeno 20 anni dopo la morte dell’ultimo esponente della famiglia. L’altare, dopo una ristrutturazione, avrebbe potuto ospitare degnamente la statua della santa. Il fervore non era diminuito; nel corso dell’anno si svolgevano ancora 14 processioni, ma i tempi stavano cambiando. Nessuno però immaginava che sarebbero stati aboliti i patronati sugli altari e le proprietà di banchi e sedie nelle chiese. Del trasferimento dell’altare non se ne parlò più e la statua rimase nella sua nicchia, a destra dell’altare dell’Annunziata.

Diminuirono poi le adesioni; poche iscritte accettavano l’incarico di priora ritenendo eccessiva la spesa da affrontare, specialmente per il ricevimento da offrire al termine della festa. Scarseggiò sempre di più la partecipazione ai funerali, dal momento che le ragazze lavoravano quasi tutte nelle fabbriche e non potevano assentarsi.

Nel 1965 le consorelle si trovarono in difficoltà per non poter portare in processione il pesante trono con la statua e dovettero accettare l’aiuto degli uomini. L’anno successivo, constatata la situazione comune a tutte le Compagnie, la Giunta parrocchiale decise che le processioni annuali fossero ridotte alla metà e, in un secondo tempo, ne rimasero in vita solo tre. La processione di s. Orsola, con altre undici, fu abolita. Con l’aumento del traffico stradale anche i cortei funebri dovettero essere ridimensionati e cessò la partecipazione delle Compagnie.

Nel 1971 si decise di accettare per priore anche quelle che non fossero in grado di sostenere le spese del ricevimento, ma questo non bastò ad assicurare la continuità della Compagnia. Gli ultimi rendiconti, redatti in forma breve dal pievano, sono del 1977, dopo alcuni anni in cui mancavano del tutto (6).

Non esiste un documento di soppressione della Compagnia di s. Orsola per cui non si può escludere un suo rilancio, come avvenne in passato dopo i periodi di crisi. Chissà che la pietà e la devozione ancora sentite da molte persone, nonché il desiderio di rendersi utili nei confronti della comunità, consentano un giorno di trovare qualche attività di volontariato che, aggiornando gli antichi Regolamenti, faccia risorgere il sodalizio con nuovi programmi, assicurando anche la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storiche e artistiche da tanti anni conservate.

Note

1. Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, vol. V, pag. 1602.

2. Arch. Parr. S. Maurizio n. 257.

3. Arch. Parr. S. Maurizio n. 1732.

4. Roberto Bonelli (1831-1901) dipinse affreschi e icone in varie chiese piemontesi. È sovente citato come autore delle graziose figure di putti che si ammirano in Torino, in una sala dell’antico Caffè Ristorante del Cambio e nelle quali si riconoscono le caricature di Camillo Cavour e Costantino Nigra. Si ritiene però che questo dipinto sia opera di un suo allievo.

5. Ovidio Fonti, nato a Miglieglia nel 1878, pittore, restauratore abile e stimato, insegnante, studiò a Torino e lavorò molto in Piemonte. Lasciò testimonianze a Rivarolo (Malgrà), Pavone, Fénis, S. Antonio di Ranverso, S. Martino di Liramo di Ciriè. Nel 1933 decorò ad affresco, assieme a Mario Gilardi, la nuova volta della chiesa parrocchiale di S. Maurizio che tre secoli prima era stata eretta con l’apporto dei suoi conterranei “luganesi”.

Per ulteriori notizi su Ovidio Fonti cfr: Silvana Ghigonetto, Maestranze Malcantonesi in Piemonte, Associazione Museo del Malcantone, Curio, 2003.

6. Arch. Parr. S. Maurizio n. 1734.

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.