AGGIORNAMENTI

Cerca

Terza Pagina

28 Gennaio 2023 - 15:24

Quando vedo bambini e ragazzi di diverse età che all’ora della merenda o negli spuntini mangiano brioches, barrette, dolci, patatine… e tutti quei prodotti industriali che il mercato propone loro e alle loro mamme, non posso fare a meno di leggere l’elenco degli ingredienti e di indignarmi.

Non posso non pensare, allora, alle merende della mia infanzia, a quando pon e glas (pane e ghiaccio) era una merenda molto gradita. In cosa consisteva? Semplicemente in üna léicia ‘d pon rusët (una fetta di pane), un poco inumidita appoggiandola appena alla superficie dell’acqua del secchio (in quegli anni nelle case non c’era ancora l’acqua corrente) e cosparsa di zucchero, che si scioglieva e formava una crosticina dolce (1): lo zucchero sciolto richiamava l’idea del ghiaccio, un ghiaccio delizioso da leccare e da assaporare mentre scricchiolava sotto i denti. Era una merenda semplicissima, buona e sana, anche se la mia preferita era un’altra: adoravo letteralmente pon e bürë (2), pane e burro. Tornando a casa dalla scuola passavo a salutare la nonna e lei, conoscendo i miei gusti, mi offriva una bella fetta di pane e un pezzo di burro, un burro reso così duro dal freddo della cantina in cui era conservato da non poterlo spalmare: allora lo si teneva in mano, come fosse un pezzo di formaggio o cioccolato, e lo si mordeva, in una mano il pane, nell’altra il burro, un morso qua e un morso là.

Oggi il burro non gode sempre di buona fama, perché è ipercalorico (meno però dell’olio: in un etto 750 calorie contro 900) e ricco di colesterolo, però é anche ricco di vitamina A e D ed è molto digeribile a crudo. Fatto sta che per merenda non si dà più pane e burro ai bambini, benché – lungi dal rappresentare un attentato alla salute – ciò consentirebbe di ridurre i grassi saturi, quelli contenuti ad esempio nelle brioches industriali condite con grassi d’origine perlomeno dubbia.

Un po’di burro spalmato sul pane (benché questo non sia più buono come quello di un tempo), magari con un po’ di marmellata, potrebbe essere una merenda squisita ma anche un’ottima prima colazione. Mi sembra sia ora di iniziare a rivalutare questo alimento e di tornare a consumarlo maggiormente, specie durante i mesi invernali. Anche se sul mercato raramente si trova burro di gran qualità come quello proveniente dai pascoli d’alta montagna, spesso si riesce a trovare burro perlomeno di onesta qualità.

La produzione del burro

La mia nonna paterna aveva sempre del burro fresco in casa, quello che faceva lei stessa con la panna fresca ricavata dal latte delle sue mucche. Nelle nostre comunità erano in genere le donne le addette alla preparazione del burro. Rivedo ancora la nonna che con entrambe le mani regge il bastone della zangola (3) per picà‘l bürë. Era una delle rare occasioni in cui la vedevo a capo scoperto, i bianchi capelli raccolti in una crocchia. Si toglieva anche lo scialletto di cotone che indossava sulle spalle e lo appoggiava su una sedia. Sbatteva la panna nella zangola con un ritmo energico: ogni tanto un braccio sulla fronte per tergere il sudore, senza però perdere o alterare il movimento ritmico.

La crammä (panna) era come già accennato, quella delle mucche che allevava con mio zio. Dopo la mungitura portava il latte in cantina e lo versava in appositi recipienti piuttosto bassi e larghi. Ne aveva di due tipi: la glârä, di terracotta e lu basin di rame, stagnati all’interno. Aveva diversi di questi recipienti e in essi il latte di ogni mungitura si raffreddava e non veniva mosso, perché la panna potesse affiorare. Essa impiegava parecchie ore, anche ventiquattro, per salire in superficie.

A questo punto la nonna i l’icramavä (scremava il latte) con uno specifico attrezzo, l’icramözä, un mestolo di legno poco concavo che consentiva di recuperare lo strato superiore di panna lasciando sotto il latte. Per fare il burro doveva poter disporre della panna raccolta in 23 giorni, in modo che ve ne fosse una quantità tale da rendere conveniente il lavoro. Quando le succedeva di avere pochissima panna, 200-250 grammi soltanto, non usava la zangola e burrificava usando un barattolo di vetro (bürnìä): vi versava la panna e lo scuoteva finché si formava il burro.

La produzione di panna dipendeva dalla quantità di latte munto, ma anche da diversi altri fattori: stagione, salute degli animali, il loro ciclo riproduttivo. Di norma le mucche producevano sempre latte, e anche quand’erano gravide non lo perdevano (4): verso il quinto - sesto mese di gravidanza l’allevatore diradava le mungiture per favorire la crescita del vitellino; dopo il parto (can la vaccia i l’a veilà) (5) la madre aveva una forte montata lattea e il latte ricco di colostro era di colore giallo intenso.

Appena il vitello iniziava a reggersi sulle zampe cominciava a succhiare questo latte particolarmente nutriente (lai bët). Entro pochi giorni il colostro diminuiva e l’allevatore poteva riprendere a mungere la mucca lasciando la quantità di latte necessaria al vitello. Anche il burro fatto con la panna proveniente dal latte delle prime mungiture era di un giallo più intenso (6). Di norma il latte munto la sera era più ricco di panna, ma potevano esserci differenze tra quello di una mucca e di un’altra.

L’uso della bürierä (zangola) comportava un minimo spreco di burro, quello che alla fine della lavorazione poteva rimanere attaccato alle doghe. Per evitare ciò la nonna prima di iniziare il lavoro sciacquava la zangola con acqua calda ma non troppo. Si regolava così: portava a ebollizione sulla stufa una pentola con tre - quattro litri d’acqua, poi aggiungeva un mestolo d’acqua fredda per raggiungere la temperatura giusta. Naturalmente non la misurava con il termometro ma era l’esperienza a decidere. Per favorire il processo di burrificazione, inoltre, la panna non doveva essere troppo fredda perciò la portava fuori dalla cantina un’oretta prima d’iniziare il lavoro e la lavorava poi nella stalla, la cui temperatura più alta era condizione favorevole.

Non era solo la temperatura ad influire sulla velocità di burrificazione ma anche la qualità della panna: alcune mucche producevano un latte più grasso. A forsä ‘d picà ‘l bürë (a forza di sbattere il pistone nella zangola) la nonna otteneva una massa grassa rappresa, il burro appunto. Lo prendeva mettendolo in un secchio, che riempiva con acqua appena appena tiepida, e lo “impastava”, i lavavä ‘l bürë, lavorandolo con le mani per fare uscire tutto ‘l lai d’bürë (il latticello) rimasto intrappolato nella massa grassa (7). Cambiava spesso l’acqua del secchio e andava avanti nel lavaggio finché l’acqua non risultava limpida. Questo era un momento molto importante della lavorazione, da eseguire con la massima cura e delicatezza, perché solo il burro “ben lavato” poteva conservarsi bene. Pensavo che questa operazione potesse essere fatta alla fontana sus la düsa (sotto il getto diretto dell’acqua), ma mi hanno poi spiegato che l’acqua troppo fredda non avrebbe permesso al latticello di liberarsi dalla massa grassa.

A questo punto il lavoro diventava un po’ più leggero e soddisfacente: la nonna posava la massa informe del burro sul talhiòu du bürë (tagliere in legno, rotondo, leggermente concavo, con un piede nella parte inferiore fatto apposta per poterlo afferrare con una mano. Con l’altra mano prendeva la massa di burro e la picavä (sbatteva) sul tagliere modellando la marottä (il panetto). Il risultato era un bel blocchetto bianco avorio a forma di parallelepipedo, non piatto e squadrato come lo si trova oggi in commercio bensì più alto, di sezione quadrata, leggermente affusolato alle estremità.

Era proprio la superficie lievemente concava del tagliere a far sì che acquistasse quella forma. Il suo peso variava secondo la quantità di panna usata. Raramente faceva un panetto solo, grosso: preferiva fare pezzature più piccole, da utilizzare secondo le esigenze del momento.

A questo punto lo decorava. So di altre valli alpine in cui si usavano stampi per decorare il burro (palette incise, rulli, cassettine preformate e decorate con rosoni, motivi floreali, sagome di mucche, ecc.) ma sembra che da noi non fossero usati neanche anticamente: forse sono stati importati da altre vallate o dai margari, spesso di pianura, che salivano agli alpeggi. Ho sempre visto il burro della nonna decorato dai segni lasciati dalla punta di un cucchiaio: vi incideva tante piccole “onde”, laz òcia, che si susseguivano sui bordi, si alternavano, si opponevano, secondo la fantasia del momento. Lo faceva con abilità e una sveltezza che mi sarebbe piaciuto avere per poterla aiutare in quell’operazione.

Al termine del lavoro posava il burro sul tagliere e lo portava in cantine interrate sufficientemente fresche. A quel punto tutti gli attrezzi utilizzati venivano accuratamente lavati con acqua calda e sapone, ben sciacquati e fatti asciugare per la prossima burrificazione.

In genere faceva il burro solo per la sua famiglia, ma se lo doveva vendere o regalare a qualcuno, lo avviluppava in una bella foglia fresca. Erano le foglie di certe piante basse e rigogliose che crescevano vicino alla case, ai margini degli orti, in particolare dove il terreno era più umido: quelle foglie grandi e un po’ spesse erano usate come se fossero carta oleata. Le chiamavamo la fölha dü bürë (foglie del burro). Era bellissimo il contrasto tra il panetto bianco avorio e il verde fresco di quella foglia!

Alla nonna piaceva molto ‘l café bu ‘l bürë (il caffè col burro), che offriva pure a chi andava a trovarla: può sembrare una stranezza ma se ci si pensa bene non era poi tanto diverso dal caffé con panna che possiamo bere al bar, salvo che per la qualità della panna.

In genere faceva il burro fresco ogni settimana. Se riusciva a produrne di più lo vendeva oppure lo conservava facendo ‘l bürë fundü (il burro fuso).

Il burro fuso o chiarificato

Lo faceva sciogliere lentamente sulla stufa, in una casseruola, in modo che non cuocesse. Lo “schiumava” e lo lasciava al caldo finché non diventava trasparente e prendeva un bel colore giallo dorato. In genere questa operazione durava un’oretta, ma questo dipendeva dalla quantità di burro che faceva fondere. Colava il burro fuso, ancora caldo, dentro la tüpinä (recipiente di coccio col coperchio) o dentro la bürnìä (vaso di vetro con coperchio) che poi riponeva in cantina al fresco e al buio: in questo modo il burro si conservava a lungo, anche più di un anno. Nell’operazione di fusione sul fondo della casseruola si depositava una sostanza più densa, la caseina, che veniva scartata.

Lasciato al fresco, il burro risolidificava ed era usato per cucinare: la nonna ne prelevava alcune cucchiaiate ogni volta che era necessario. Ciò permetteva di risparmiare un po’ di burro fresco nei periodi in cui scarseggiava, ma anche di non lasciarlo irrancidire quando invece abbondava; inoltre permetteva un certo risparmio perché aveva una resa maggiore in cucina.

Da piccola ho assistito più volte alla preparazione di quei vasi di coccio o di vetro ma non penso che oggi qualcuno lo faccia ancora: i frigoriferi e congelatori di cui disponiamo permettono di consumare il burro sempre fresco. Credo però che se fossero ancora conosciute le qualità di quello fuso forse verrebbe di nuovo preparato e utilizzato.

Non mancano però paesi in cui viene ancora preparato e consumato: questa antica usanza della mia gente ha ancora una certa diffusione in alcune vallate alpine ma anche in Francia, in Olanda, nella lontana India, dove il burro chiarificato, chiamato ghee, è usatissimo da tempo immemorabile (benché alcune delle popolazioni che lo utilizzano lo consumino dopo averlo lasciato irrancidire). Per non andar troppo lontano, di recente ho visto barattoli di quel burro in vendita nelle vetrine di alcuni negozi in Valle d’Aosta, con l’etichetta che dice “Burro chiarificato”.Dobbiamo sapere che il burro fresco ha il suo punto debole nella cottura: brucia già a 130°, troppo pochi per una frittura; inoltre bruciando genera acroleina, una sostanza nociva. Tuttavia, per poterlo usare senza danni alla nostra salute è sufficiente “chiarificarlo”, vale a dire farlo fondere a fuoco bassissimo, o a bagnomaria, per circa tre quarti d’ora, in modo da separarlo sia dall’acqua che evapora che dalla caseina, la parte proteica che precipita sul fondo della pentola formando un denso strato color nocciola. Rimane la pura materia grassa, un liquido trasparente giallo dorato simile all’olio che resiste alle temperature molto alte e si conserva a lungo, scorta preziosa da conservare chiusa in un barattolo.

Per prepararlo in casa è opportuno fonderne una quantità non troppo piccola, magari una-due volte l’anno, poiché si conserva benissimo anche a temperatura ambiente. La maggior quantità che si fa sciogliere consente d’ottenere una transizione di temperatura più graduale, con minore rischio di bruciare il burro (bisogna fare molta attenzione perché ciò non accada, e per evitarlo è forse preferibile fonderlo a bagnomaria). È poi opportuno colarlo con un colino foderato di garza, che trattiene caseina e altre impurità. Da 500 grammi di burro fresco si possono ottenere 400 grammi di burro chiarificato. Raffreddandosi il burro fuso torna a solidificare, dopodichè non resta che prelevarne quanto serve per cucinare. Ci si può preparare un’ottima frittura, leggera e saporita, avendo cura di non lasciare troppo a lungo il burro sul fuoco senza metter nel tegame i cibi da friggere; un’altra avvertenza è quella di non friggere contemporaneamente troppe cose, onde evitare che la temperatura possa abbassarsi e la frittura assorbire troppo grasso. Lo stesso burro potrebbe essere utilizzato più volte per friggere, dato che la sua composizione chimica è stabile e non si altera col calore, come avviene con gli olii vegetali; per farlo occorre però evitare di friggere cibo infarinato: la farina che si stacca e resta sul fondo della padella brucia lasciando un deposito nocivo e per lo stesso motivo, in caso di impanatura, è meglio usare il condimento una sola volta.

Note:

1. Il pon rusët o barbarià è il pane misto di frumën e blà (frumento e segale), con le farine miscelate in percentuali variabili, secondo le disponibilità e il gusto: in genere si aggira intorno al 50%. Il burro era buonissimo, una vera delizia, anche spalmato sul pon ‘d sé (pane di segale) appena sfornato.

2. Pane, burro e non solo: era piuttosto diffusa l’usanza di aggiungere un po’ di zucchero o in alternativa un pizzico di sale, miele o marmellata. Più anticamente, anche un pizzico d’estré, (cfr. “Valados Usitanos” n° 33, maggio-agosto 1989, in: Di Maio, Marziano – “L’ estratto di ginepro”, pagg. 29 - 45).

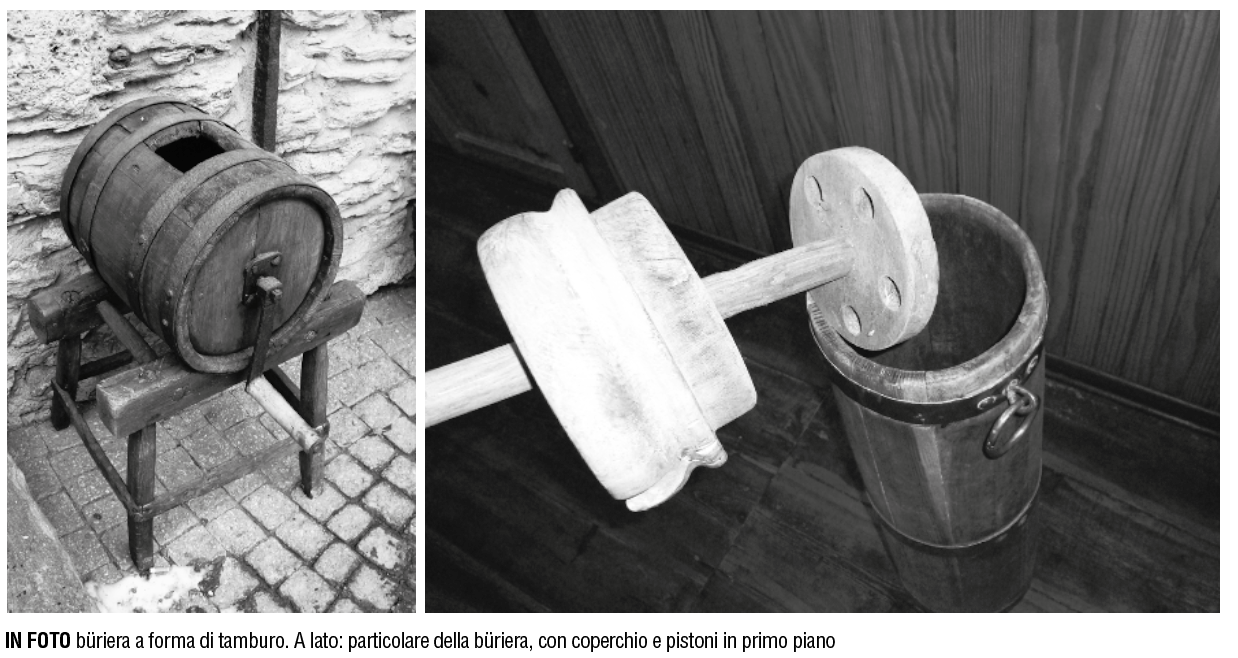

3. La büriérä in uso nelle nostre case era un cilindro dal diametro di 18 - 20 cm, alta una settantina di centimetri, in cui scorreva un pistone formato da un disco di legno, variamente lavorato e collegato ad un lungo manico. Solo agli alpeggi, dove si producevano maggiori quantità di panna, s’utilizzava una zangola diversa, sempre in legno ma a forma di tamburo, posata su un cavalletto e fatta girare a mano con una manovella. Quest’ultima, di maggiore capienza, imponeva una lavorazione più lenta: molti di coloro che la hanno usata dicono che fosse possibile burrificare la stessa quantità di latte, più in fretta, con due zangole verticali.

4. Quando una mucca restava senza latte si diceva che i l’î restà a gutta, i vai a gutta (è rimasta a gocce, va a gocce). Se invece il latte non defluiva più da uno o più capezzoli si diceva che la pusä i l’î entèizä.

5. Nella pronuncia locale della parola can, la a sembra tendere a o (cån).

6. Mio padre, nativo nel 1920, ricorda che con il latte di una mucca che aveva partorito da due giorni si cucinava la fricaudä, minestra che si mangiava con il pane.

7. Neanche il “latticello” del burro, scarto della lavorazione, veniva buttato (o utilizzato per l’alimentazione degli animali): v’era chi lo beveva dicono fosse dolce e che una scodella ‘d lai ‘d bürë avesse un effetto lassativo e rinfrescante. Mettendoci dentro una piccola quantità di caglio e lasciando coagulare un poco, si otteneva ‘l cremin, una crema fine, morbidissima, simile per consistenza allo yogurt ma non acida, che si consumava condita con sale e pepe notizia quest’ultima proveniente da una testimonianza di persona originaria della Val Chisone).

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.