AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

12 Marzo 2024 - 09:30

IN FOTO Balme, anni Venti. La guida Antonio Bricco Travinél (1895-1949) sulla vetta della Bessanese. Abile rocciatore, annovera tra le sue imprese la prima salita allo spigolo Murari della Bessanese,

Nella prima metà del secolo scorso, il mestiere di guida alpina non è più solo quello leggendario e spesso improvvisato che aveva caratterizzato gli inizi dell’alpinismo a fine Ottocento, ma si è strutturato come una vera e propria professione. Ad esercitarla sono le guide formalmente riconosciute, anche se non di rado, in modo non ufficiale, altri montanari, conoscendo le insidie e i pericoli della montagna, intervengono al bisogno in veste di portatori o direttamente come accompagnatori.

Nel decennio che segue la fine della Grande Guerra, le figure che vi si dedicano sono ancora numerose.

Il regime fascista del resto, enfatizzando lo sforzo fisico e con esso le discipline sportive, non esita ad inquadrare quanti vi si indirizzano, promuovendo celebrazioni e, quando possibile, competizioni.

Di questo clima favorevole si giovano i paesi montani, che riescono spesso a richiamare torme di appassionati specialmente per le competizioni sciistiche invernali.

* * *

In quest’ottica il 16 novembre 1929 nella capitale si organizza un importante raduno delle guide alpine italiane al quale i giornali dell’epoca, opportunamente motivati dal regime, danno grande rilevanza. A Roma giungono circa 350 montanari, esponenti di un mondo pittoresco ai più sconosciuto, che però sa trarre da vivere accompagnando la gente sulle vette.

Scrive un cronista: «Portano il classico cappello alpino con la penna e indossano il costume da montanaro. Sono munite di piccozza e della “manilla” (corda), strumenti indispensabili nelle loro arditissime ascensioni. Uomini robusti, avvezzi alla tormenta e alle valanghe sulle scintillanti vette, sfilano per le vie di Roma con le loro scarpe ferrate, a pesante andatura, al canto degli inni. Alcuni levano in alto i gagliardetti e i labari ed i cartelli del Club Alpino».

I convenuti giungono da più parti dell’arco alpino e dell’Appennino, ma non manca qualcuno dal Gran Sasso e dall’Etna. Sono capitanati dal segretario del Consorzio Arrigo Fò e sono accompagnati dai parroci di Balme e di Crissolo, dal podestà di Courmayeur e dal Commissario prefettizio di Balme e scrittore di montagna Eugenio Ferreri. Ferreri, che nel 1908 aveva fondato un gruppo alpinistico studentesco, la SARI (Società Alpinistica Ragazzi Italiani), diventerà in seguito segretario generale del CAI e proprio sulle montagne perderà la vita, in un incidente accadutogli durante un’escursione sulla Grignetta, nel 1946. Un discreto drappello rappresenta proprio le Valli di Lanzo e una bella immagine, scattata in Piazza del Popolo, ce ne tramanda il ricordo.

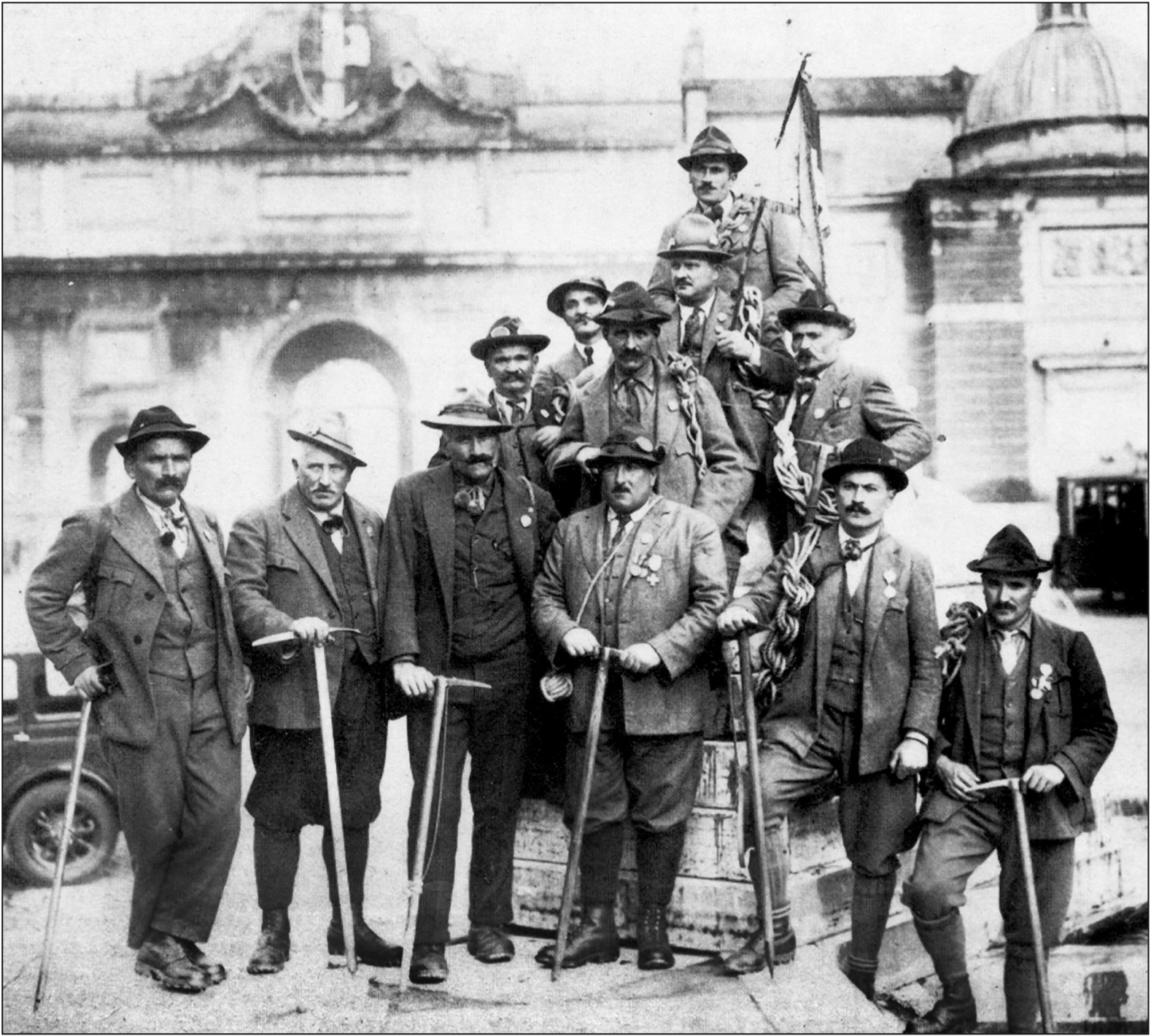

Roma 1929, le guide delle Valli di Lanzo al raduno nazionale.

In prima fila da sinistra:

Paolo Tetti Paulìn,

Pietro Castagneri Mulòt,

Giuseppe Ferro Famil Vulpòt,

Giovanni Battista

Castagneri Lu Gros,

Roberto Ferro Famil Vulpòt,

Pancrazio Castagneri, Gin at Tunìn.

In seconda fila da sinistra:

Antonio Castagneri Toni Vis,

Battista Castagneri Titìn Café,

Francesco Ferro Famil Vulpot padre.

In terza fila da sinistra:

Michele Droetto L’Arcà,

Fedele Castagneri Griseùl.

Ultimo in alto: Guido Ferro Famil Vulpot.

La sfilata per le vie dell’Urbe prevede l’omaggio all’Altare della Patria e alla Tomba del Milite Ignoto e si conclude, defluendo sempre tra due ali di folla, con la visita e il relativo discorso di circostanza, nel salone del palazzo del Littorio, oggi Palazzo Vidoni, attuale sede del Ministero della Funzione Pubblica. Nel pomeriggio le guide si recano in visita al Papa. Achille Ratti, Pio XI, è stato egli stesso un valido alpinista e per questo accoglie con simpatia, naturalmente ricambiato, l’omaggio dei montanari, alcuni dei quali conosce da tempo.

Nella sala Concistoriale Clementina, secondo quanto raccontano le descrizioni, egli rammenta nel suo discorso «dolci e indimenticabili ricordi, lontani ormai tanto nel tempo, ma freschi e vivi nel cuore e nella mente, ricordi di luoghi meravigliosi e di persone care, a lui legate da stretta amicizia nelle ascensioni compiute e delle quali aveva avuto occasioni molteplici di apprezzare il valore fisico e morale». Salutato il «papa alpinista», le guide si dirigono quindi al teatro Adriano, dove assistono alla rappresentazione della Bohème. Il giorno successivo, nella basilica vaticana di San Pietro, all’Altare del Sacramento, il parroco di Balme, il teologo don Giuseppe Cargnino, celebra la messa. Quindi i convenuti dedicano la giornata alla visita ai monumenti della città.

Il giorno dopo le guide sono ricevute nei giardini del Viminale da Mussolini, visita alla quale la propaganda dell’epoca dà ovviamente ampio risalto, esaltando da un lato la presenza inattesa del capo del governo e dall’altra l’eroica preparazione delle guide.

Nell’immagine commemorativa della giornata, le guide delle Valli di Lanzo, dai volti severi e baffuti, sono dodici. Sul petto di alcuni sono esibite medaglie che forse ricordano riconoscimenti ottenuti per operazioni di soccorso, ma anche l’impiego al fronte nella precedente guerra, alla quale molti di loro hanno preso parte. Alcuni sono altresì, o lo saranno da lì a poco, abili interpreti dello sviluppo turistico dei propri villaggi e spesso protagonisti di attività di successo ad esso legate.

Di Usseglio spiccano i Ferro Famil (Vulpòt): Francesco, noto anche come Vulpòt padre, Giuseppe, Roberto (proprietario dell’albergo Vulpot di Malciaussià) e Guido (gestore del rifugio Peraciavàl, dal 1939 dedicato a Luigi Cibrario). Giuseppe, detto Pinòt (1887-1972), opererà poi fino agli inizi degli anni Trenta nel paese natìo, quindi si trasferirà a Balme, prima come gestore di un alberghetto al Pian della Mussa, la Casa degli Sciatori del CAI, e in seguito occupandosi per ben 32 anni del Rifugio Gastaldi. Di lui va anche ricordato che nel 1911 era stato campione italiano e internazionale di sci di fondo e, sempre in quell’anno, medaglia d’oro di tiro ai campionati italiani militari di Roma.

Da Ala di Stura giungono Paolo Tetti detto Paulìn, classe 1878, rilevante impresario edile della valle e Michele Droetto l’Arcà di Mondrone, comune autonomo fino all’anno prima e poi accorpato ad Ala. Paolo Tetti, nella sua carriera di guida alpina, accompagnò tra gli altri anche un parente del papa, Terenzio Ratti, sulla cima della Bessanese.

Gli altri componenti il drappello sono tutti Castagneri di Balme. Il più anziano è Antonio (della famiglia Luis) e chiamato Toni Vis, nato nel 1862, che ha alle spalle una lunga carriera sulle montagne locali.

Vi è quindi Pietro Maria (Touni), soprannominato Mulòt, capo delle guide balmesi e figlio di Antonio Castagneri Toni di Touni, la leggendaria guida scomparsa nel 1890 sul Monte Bianco. Mulòt, era già stato sindaco dal 1920 al ’26 e sarà poi nominato podestà nel ’36, proseguendo nell’incarico fino alla sua morte, avvenuta nel ’42. Altra figura di spicco è Fedele (Ciavatìn), conosciuto come Grisèul, che a Torino aveva fondato una florida attività artigianale nel settore delle calzature di montagna e che in quegli anni aveva realizzato nel paese d’origine il solido albergo Principe, all’ingresso del paese. Giovanni Battista (Touni) detto Lou Gròs, aveva invece avviato qualche anno prima l’albergo Rifugio Alpino al Piano della Mussa, divenuto poi Trattoria Alpina. Chiudono la squadra Pancrazio (Touni), Gin at Tounin, coetaneo del precedente e Battista (Cafè), noto come Titìn Cafè, nato nel 1878.

Va tuttavia ricordato che in quegli anni erano ancora viventi, alcune anche perfettamente operative, altrettante guide individuate ufficialmente nelle Valli di Lanzo. Il decano era l’ottantenne Francesco Andrea (Touni), chiamato Andrè, fratello del già citato Toni di Touni. Pancrazio (Touni) ma con l’appellativo Rissa, era come Mulòt anch’egli figlio del celebre Toni di Touni. Ormai sessantacinquenne, viveva in Balme Michele Bricco Minassàt, che svolse nella sua lunga carriera attività di alto livello, comprese molte prime salite estive ed invernali. È ricordato anche per aver accompagnato in montagna proprio Achille Ratti, non ancora papa Pio XI, in alcune delle sue numerose salite.

E poi vi era suo figlio Antonio, detto Travinèl, abile rocciatore che effettuò una serie di importanti prime ascensioni di grandissimo livello e che nel 1920, a venticinque anni, era salito per primo direttamente al segnale Baretti della Bessanese per il crestone che ancora oggi è conosciuto con la denominazione «Spigolo Murari», dal nome del cliente che accompagnava, il conte Umberto Murari di Bra. Un’altra ottima guida, all’epoca ancora in vita, era Giacomo Boggiatto (Giachìn), Giacoulìn dou Gloria, figlio di Antonio detto appunto Lou Gloria: quest’ultimo era stato tra i primi a praticare la professione e nei quarantotto anni di attività ebbe modo di effettuare una lunghissima serie di ascensioni.

Ad Usseglio, oltre ai Ferro Famil, erano in quegli anni ufficialmente riconosciuti e attivi Giacomo, Stefano e Pietro Re Fiorentin, che del paese fu anche sindaco e che contribuì attivamente alla costruzione dei rifugi della sua zona, oltre a gestire direttamente quello di Peraciavàl.

Una lunga tradizione riguardava anche la Val Grande, dove c’erano ancora alcune guide di Forno Alpi Graie altrettanto esperte: Pietro Anacleto Girardi Barbìs, che ormai anziano aveva cessato qualche anno prima ogni attività e Giovanni Domenico Girardi. E poi ancora, sempre in quegli anni, era attiva sulle cime delle valli la guida Ignazio Poma di Mezzenile.

Vi era poi uno stuolo di portatori, alcuni dei quali sarebbero diventati guide negli anni successivi, oltre a molti altri, che pur non comparendo nei registri ufficiali, esercitavano episodicamente un’attività magari non ad altissimi livelli, ma che era comunque un’occupazione che consentiva di integrare gli altrimenti magri profitti della vita in montagna.

Altri raduni delle guide verranno ancora organizzati in seguito nella capitale, di cui uno nel 1934, ma non si conserva notizia di eventuali rappresentanze valligiane. In quegli anni in cui l’Italia lentamente scivolava verso un’altra sanguinosa guerra, la guida alpina godeva ancora di un valore professionale e di un prestigio personale che sarebbe presto sfumato con l’accendersi del conflitto bellico, che proprio sui rilievi avrebbe vissuto i momenti più sanguinosi.

Alcuni dei figli di quelle emblematiche figure, come i padri esperti di colli e vette, avranno un ruolo durante la Resistenza nell,accompagnare ebrei e fuggitivi oltre le creste ghiacciate, assolvendo al ruolo di cerniera con le zone daoltralpe già liberate e che risulterà decisivo nella lotta per la definitiva libertà. Qualcuno sarebbe diventato a sua volta guida, ma quel mondo che era stato traumaticamente interrotto dalle ostilità non era più lo stesso, e anche la professione, prima indispensabile per quanti frequentavano l’alta montagna, perdeva ormai significato. Purtroppo, o per altri versi per fortuna, nulla era ormai come prima.

PAGINE DI STORIA

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.