AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

02 Marzo 2024 - 09:48

Bernardo Chiara, maestro e scrittore

In uno scaffale della minuta e accogliente biblioteca civica di Vauda Canavese, accanto ad un Nuovissimo Melzi dalla rossa copertina cartonata di un’edizione non datata ma che può essere fatto risalire ai primi anni del secolo scorso, sono custodite per selezionatissimi lettori alcune fra le opere di Bernardo Chiara, lo scrittore e pedagogista vaudese di cui si gloria il centro canavesano posato sull’altopiano tra i rigagnoli incassati del Valmaggiore e del Fandaglia.

L’infanzia.

Maestro di scuola, direttore didattico, firma tra le più ricorrenti del quotidiano «La Stampa» nell’ultimo decennio dell’Ottocento, critico letterario, romanziere con buon seguito di lettori, Bernardo Chiara nasce il 28 aprile 1863 a Vauda Superiore – in quel momento della storia Comune di Vauda di Front – da Giacomo (detto Giacomo del Salinaro, perché in passato il padre Bernardo ed il nonno tenevano bottega di una rivendita di sale e tabacco nel paese) e da Anna Maria Massa, contadini di modesta agiatezza se rapportata alla miseria dei più. Primogenito di sette figli, il piccolo Bernardo prende dimestichezza con l’insegnamento a soli 5 anni, frequentando la scuola nello stanzone annesso al municipio, pochi alunni e molti maestri sacerdoti, come è la prassi nel territorio campagnolo. Nel primo autunno ed in primavera gli scolari non sono che una decina, la maggior parte sta al lavoro nei campi, poi d’inverno – zoccoli ai piedi con dentro la paglia per molti di loro, se non per tutti – il locale si riempie, anche di diciotto e ventenni, e ciascuno porta da casa la legna per la stufa.

Bernardo riceve una forte impronta religiosa anche dal proprio padre, moralista e devoto ma aperto alle esigenze del sapere, che un giorno gli acquista, di seconda mano, il Dizionario della lingua italiana di Antonio Sergent, una edizione recente datata 1866. Un librone da cui escono parole e cose mai prima immaginate, un’infinita sequela di termini e cognizioni che il bambino beve avidamente come acqua fresca che ristora. Compitando le parole e sfogliando le pagine percepisce, assai inconsciamente ancora, che esiste un mondo nuovo così tanto diverso da quello che finora ha incontrato, che fuori dal suo borgo c’è tutto un dire e un fare che affascina e nel quale un giorno vorrebbe entrarci per vivere davvero.

Ma è ancora un piccolo uomo e il padre subito lo richiama alla realtà. Non ha che sei anni e quell’estate, scalzo perché bisogna risparmiare sulle scarpe che costano tanto, si ritrova a fare il mandriano di mucche nei pascoli che abbondano sulle Vaude. Papà Giacomo possiede anche un po’ di agnelli e pecore che in primavera vengono prima tosate, poi vendute alle fiere di Lanzo e Ciriè. Un giorno scriverà nell’autobiografia: «L’esercizio della pastorizia lasciò tracce profonde nell’anima mia per natura incline alla osservazione e all’amore per il bello. I ricordi pastorali mi aiutarono più tardi a intendere e gustare i bucolici, i georgici e gli arcadici».

Lì poco distante, scendendo al rio Valmaggiore per risalire alla grande landa dall’apparenza selvaggia che si distende fino all’orizzonte, c’è il Campo militare di San Maurizio, voluto dal monarca sabaudo Carlo Alberto nel 1833. Con la truppa accampata in baracche per la lunga ferma militare i paesani intrecciano rapporti amichevoli che sovente sfociano in piccolo commercio: ai soldati che arrivano da ogni contrada d’Italia da poco unificata, sono offerti latte, formaggio e frutta, ma anche una specie di acquavite prodotta in casa che alla bell’e meglio riesce ad attenuare l’arsura nei mesi caldi, così come si va al recupero delle granate esplose per rivenderne i frammenti metallici.

Una volontà tenace e i primi traguardi.

Gli alti e i bassi dell’economia famigliare dei Chiara coincidono con la frequenza o meno della scuola. Così capita a Bernardo di seguire i corsi serali per adulti del maestro comunale Antonio Casale e di apprendere qualche nozione generale, che lui integra arrangiandosi da solo attraverso incursioni in letture disordinate, ma fruttifere, di un sapere allargato che pare voglia divorarlo. È in questo tempo e in balia a questi impulsi che gli succede di leggere un vocabolario latino stampato a Torino nel 1753 e scovato nel solaio del nonno materno; ed al mercato di Ciriè, con i soldi risparmiati della colazione, fa l’acquisto ogni venerdì di un volume, ma solo dopo averlo a lungo soppesato in ogni suo dire e mercanteggiato sul prezzo, da un vecchio libraio ambulante torinese che espone la mercanzia sotto i portici.

Quindicenne, nel 1878, s’industria a studiare la lingua francese su una grammatica del Ghiotti comprata dal solito libraio, da cui capisce che la sua passione più forte rimane tuttavia legata all’italiano e al latino. Dalla primavera successiva frequenta a Ciriè la scuola privata del maestro Bernardo Tonda, il quale l’incoraggia e lo prepara all’esame di licenza elementare, che il ragazzo vaudese supera agevolmente davanti alla commissione esaminatrice a Ciriè. È il primo dei traguardi raggiunti. Sullo slancio, concorre ad una borsa di studio da fruire alla Regia Scuola Normale di Pinerolo per l’insegnamento elementare. Si è nella primavera del 1879 il giorno in cui Bernardo Chiara, accompagnato dal padre, transita per Torino per sostenere l’esame di ammissione e vede con i propri occhi «trascorrere il cocchio del Re Umberto I con il corteo splendido che lo seguiva» dirigersi verso piazza Statuto dove viene inaugurato il monumento al traforo del Frejus.

Anche questa prova è vinta, e la borsa di studio di poche centinaia di lire che ottiene è comunque sufficiente a vivere in un convitto magistrale. «Fino allora – commenterà con un certo orgoglio –, la via degli studi che non fossero ecclesiastici, non era stata battuta dai poveri figli della campagna, se non per rarissime eccezioni». Volontà di ferro, tenacia nello studio e predisposizione innata ne fanno un allievo modello dell’istituto pinerolese. Quando nel 1882, al termine del triennio di studio, conquista la docenza di maestro normale superiore, il professore di francese lo elogia con queste parole: «Ella, signor Chiara, non solo supera, ma stritola le difficoltà». Alessandria, e precisamente un sobborgo sulle sponde del Tanaro chiamato Villa del Foro – dove Umberto Eco ambienterà il personaggio dell’eremita Baudolino dal quale prenderà il titolo l’omonimo romanzo pubblicato nel 2000 – sarà il primo posto di insegnamento.

Le ricordanze.

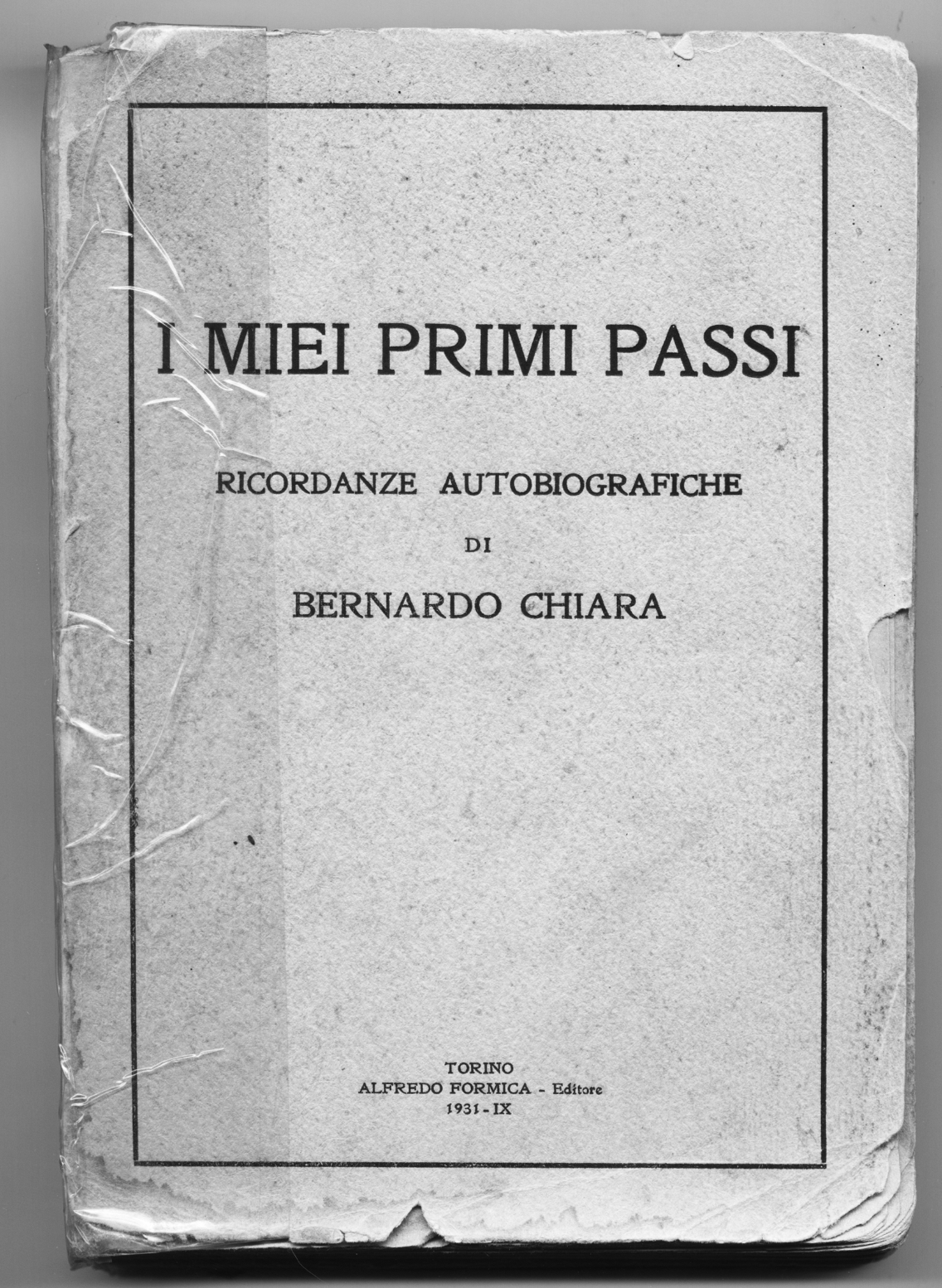

Questo scorcio di vita di cui finora si è detto, è tracciato, con abbondanza di particolari, nei quattro volumi di «ricordanze autobiografiche» usciti a scadenza annuale dal 1931 al 1934 dai torchi a stampa dell’Editoriale Umberto Franchini con sede a Torino in via Peyron 26, tra i quali il più notevole per spontaneità e per valore descrittivo di questo cantone del Canavese negli ultimi decenni dell’Ottocento è quello iniziale, I miei primi passi, dove il territorio delle Vaude e la collettività eterogenea della truppa sono riflessi in vivaci pagine d’ambiente. L’immagine che Bernardo Chiara rimanda del Campo militare delle Vaude è lo spaccato reale della conformazione di questo grande rettangolo brullo usato per le manovre dell’esercito sardo-piemontese, così come ci è stata tramandata dai documenti e, soprattutto, dai ricordi orali dell’epoca.

Nel periodo del servizio militare in Liguria e Toscana (1883-1885) approfitta della presenza di commilitoni di altre regioni per studiarne i dialetti e raccogliere proverbi e sinonimi. Siccome non di sola poesia vive però il Chiara, per migliorare la posizione economica, al congedo partecipa alla selezione ed ottiene un posto nelle Ferrovie: ad Acqui fa il telegrafista, è negli uffici per la grande velocità di Asti, a Santhià in quelli per il transito e alla stazione di Porta Susa a Torino si occupa dell’agenzia doganale. Data la pulsione per le lettere che in lui è più che mai viva, c’è da credere che delle posizioni che occupa non sia del tutto soddisfatto. Legge e studia, non perde d’occhio i problemi della scuola italiana, scrive qualche articolo per la «Gazzetta piemontese» diretta da Luigi Roux, poi lascia l’impiego ferroviario di Carrù dove nel frattempo era transitato e accetta l’incarico che il giornale torinese gli offre, andando a Barcellona come corrispondente nel 1888, l’anno in cui la città spagnola ospita l’Esposizione universale.

Vi rimarrà sei anni, fino al 1893, in compagnia di un fratello. Un inizio cosparso di nubi oscure, vita grama e incertezza quotidiana. Benefici arrivano un prestito paterno e la sistemazione del congiunto all’Esposizione a colmare i patemi finanziari che li ha in un primo momento afflitti.

La collaborazione con La Stampa e il primo romanzo.

Bernardo Chiara incomincia una intensa collaborazione con il quotidiano subalpino mandando dalla capitale catalana articoli che trattano di scorci di vita locale, delle vicissitudini di emigranti italiani, di letteratura, arte, politica, economia. Firmando con lo pseudonimo Giorgio Patricio rapidamente diventa un giornalista di punta della testata, che sovente mette le sue corrispondenze in prima pagina. Accetta l’offerta di insegnante nelle scuole italiane proposto dalla comunità di Barcellona e l’incarico di segretario di tre società italiane: delle Scuole, del Mutuo soccorso e della Beneficenza per i poveri emigranti. Rinfrancato dall’accoglienza, dagli apprezzamenti e dalla popolarità, intensifica il lavoro letterario.

Nel 1890 la fiorentina «Rassegna nazionale» gli pubblica l’articolo Poveri italiani in Spagna, che Chiara amplierà nel volume Italiani in Spagna (1907); la «Gazzetta letteraria» si fa portavoce di suoi interventi nel campo artistico e letterario, finché, al termine di un lungo processo di maturazione e rifacimenti, il canavesano dà alle stampe nel 1891 il suo primo romanzo, Don Mario, che per limpidezza di stile riceve le lodi da un critico assai ascoltato quale è Giovanni Faldella. Con quest’ultimo (che il maestro vaudese considerava suo padrino letterario) – ondivaga personalità politica oscillante tra Sinistra storica e Destra, e maggior rappresentante della scapigliatura piemontese, il quale, stando a quanto si legge nel Dizionario Biografico degli Italiani, vede nel romanziere addirittura un successore del romantico Tommaso Grossi –, intratterrà un corposo epistolario nel quarantennio compreso tra il 1894 e il 1935.

Da questo momento la narrativa, in particolar modo, diventa l’asse portante della produzione di Bernardo Chiara, che negli anni che seguono sviluppa a tappe irregolari ma costanti, riuscendo a ritagliarsi uno spazio nelle Lettere italiche. La «Gazzetta piemontese» (che dal 1895 si trasforma in «La Stampa») dà ampio risalto allo scrittore, sia recensendo i libri ad ogni apparizione, sia ospitando qualche volta i testi nelle colonne riservate ai romanzi d’appendice, oppure riferendo in box pubblicitari la comparsa delle opere. Scorrendo il giornale di quell’epoca – ma è solo uno dei tanti esempi –, si può vedere in data 6 gennaio 1892 la nota che pubblicizza Don Mario, in vendita al costo di lire 4, nella «nuova collezione romantico-letteraria» dell’editore (ed ex direttore) Luigi Roux.

Ma interessante nel contesto del nostro territorio è un lungo articolo – nel gergo chiamato di colore – riprodotto nelle pagine 1 e 2 del 23 settembre 1893. È narrata con ampiezza di particolari dal titolo Costumi canavesani. La festa di San Bernardo, la patronale di Vauda di Front, a firma Giorgio Patricio, che inizia dicendo: «Cade nella penultima domenica d’agosto, ed è un vero avvenimento per questa popolazione. Atteso con segreta impazienza, rimemorato con entusiasmo nelle veglie invernali e sognato dai ragazzi nelle tepidi notti di maggio e sotto i quieti plenilunii d’estate, il giorno di San Bernardo segna una data solenne in ogni famiglia e in ogni cuore». Prosegue nella descrizione della due bande musicali, una riservata alla devozione, l’altra, mondana, destinata al ballo pubblico. Poi si dilunga a spiegare ai lettori, perlopiù cittadini, la naturale coesistenza di entrambe le peculiarità: «I due caratteri della festa, profano e religioso – precisa Chiara –, non si contrastano, anzi tanto van d’accordo che finiscono col fondersi insieme».

Altre lunghe notazioni riguardano la funzione del ballo a palchetto, una allegoria che acquista un valore simbolico e sociale che va ricercato non soltanto nel puro divertimento, ma in quello ben più concreto di una scelta dell’anima gemella quando il ballerino, di fronte ad un pubblico formato di paesani e conoscenti, ossia di testimoni oculari accreditati, invita alla danza la donna prescelta, in tal modo coinvolgendola in un rapporto che quasi sempre sfocerà in matrimonio. Una usanza, questa, ancora in voga nella prima metà del Novecento, poi in velocissimo tempo soppiantata dal rivolgimento delle condizioni economiche e sociali che da questo momento storico modificheranno sia l’impianto della famiglia tradizionale sia il modo di pensare e di agire della società, compresa quella rurale.

Lo scritto sulla festa patronale potrebbe benissimo essere applicato, con piccoli particolari divergenti, a qualsiasi borgo agricolo dell’Italia settentrionale: la processione, la messa cantata, la banda musicale, il ballo a palchetto, la carità portata in capo dalle priore, lo stendardo del patrono innalzato durante la sfilata in paese dal priore, il pranzo abbondante e succulento per cui quella di San Bernardo è detta «festa della pentola», qualcheduno brillo e vacillante per la via a causa del troppo vino, e altre amenità di questo giorno particolare dell’anno. Tuttavia, conclude lo scrittore con una nota ottimistica, ora «la scuola, la Chiesa, l’emigrazione, il contatto con altre genti più educate, la civiltà che penetra per tutto hanno dirozzato gli animi, ingentiliti i sentimenti, migliorati i costumi di questa laboriosa ed onesta popolazione», lasciando soltanto immaginare, oggidì, quali potessero essere i costumi ed i rapporti sociali avanti questa data.

La famiglia.

Il secondo romanzo fa la comparsa in libreria nel 1894 con il titolo Alla prova, un lavoro legato alla realtà quotidiana ed alla vena del naturalismo in voga – come segnala nel Dizionario Biografico Giuliana Scudder –, che procura al narratore «l’ostilità dei conterranei» perché si vedono ritratti «in chiave satirica», e per questo reagiscono con astio rimuovendolo dalle liste elettorali. La risposta non si fa attendere. Sulla «Gazzetta piemontese» del 25 agosto Bernardo Chiara replica stizzito e amareggiato con una lettera che il foglio torinese mette in prima pagina, in cui sostiene che le motivazioni di cui è incolpato sono «assurde accuse», e chiarendo a chi non ha inteso, che lui ha «fatto un romanzo, cioè un’opera d’arte e non un libello, perché io non ho ignobili pensieri da sfogare a danno del mio prossimo». Nella medesima missiva accenna pure ad un «momento di tristezza e di sventura per la mia famiglia», ed è probabile che si riferisca alla grave malattia che ha colpito la madre. Sulla soglia dei trent’anni è tornato a vivere per una breve parentesi nel borgo di Vauda, avvertendo la necessità di dichiarare pubblicamente, in un articolo ospitato dalla solita «Gazzetta», che si è riaccostato al cattolicesimo. Quindi trascorre alcuni mesi nella redazione del giornale torinese e nel 1895 sposa la compaesana e maestra di scuola Caterina Marchetti al termine di un corteggiamento ispirato all’«amor cortese», come si deduce dall’immagine idealizzata nelle pagine a lei dedicate nel libro autobiografico Maestro della Villa.

Messa su casa sotto il cielo di Torino, dalla coppia nascono tre figli: Jacopo, morto a soli 3 anni di età; Maria (1897-1975), che nel 1952 manda alle stampe un ricordo commemorativo del padre e detterà l’epigrafe marmorea apposta sulla casa vaudese della famiglia, poi recuperata a seguito dell’abbandono dell’abitazione; e un altro figlio di nome Jacopo (1900-1975), di professione ingegnere e sindaco di Vauda Canavese nel lustro 1965-1970.

Gli altri romanzi.

Maestra di scuola, Casa Raymondi e Le avventure di Paolo Sylva sono altre opere che il canavesano sforna tra il 1897 e il 1903, tre stesure romanzesche che s’intrecciano in felice armonia con la sua carriera di docente. Se il primo è una sorta di dono di nozze offerto alla moglie, uno scritto ambientato nel Canavese dove spicca la figura della maestra Bettina che «l’autore studia sotto il doppio aspetto psicologico e professionale», come rileva il recensore di «La Stampa», Casa Raymondi viene parecchio dibattuto e addirittura boicottato. Cos’è successo? In ballo, pare, c’è una querelle critico-letteraria, che riguarda l’accusa fatta al Chiara di essere un autore circoscritto nei confini regionali (una etichetta che l’intellettuale di Vauda respinge risolutamente con un articolo inviato alla «Sentinella delle Alpi», poi ripubblicato in appendice a Le avventure di Paolo Sylva), dove è narrata l’esperienza fatta alla Scuola Normale di Pinerolo. Ma subito sorge un’altra polemica: stavolta l’argomento riguarda la stilistica, e l’imputazione è quella di scrivere in maniera troppo classica, di offrire una moralità semplicistica con volute intenzioni pedagogiche. Sono schermaglie un po’ pretestuose e artificiose legate all’ambiente specifico della critica, ma che tutto sommato giovano alla diffusione libraria.

La carriera didattica.

In parallelo alla vena letteraria, il maestro Bernardo Chiara procede comunque sulla strada del magistero che sempre considera la sua stella polare e dal quale gli giungono le migliori gratificazioni. Quando nel 1894 lascia la redazione della «Gazzetta piemontese», lo si ritrova primo nel concorso per un posto alle scuole municipali di Torino; quattro anni dopo, pur continuando l’insegnamento, è chiamato a collaborare alla compilazione della storia delle scuole dell’ex capitale sabauda, e benché nel 1901 il ministero della Pubblica Istruzione gli abbia conferito, per meriti letterari, il titolo di professore di letteratura di scuola media, nel 1903 riottiene di riprendere la precedente funzione nelle scuole elementari.

Decisamente si rivela un candidato tagliato per i concorsi, preparato e freddo di nervi davanti alle commissioni riesce sempre a sopravanzare la concorrenza: nel 1905, superati gli esami di abilitazione didattica, risulta vincente tra i neodirettori del Piemonte, e nel 1907, sostenuto felicemente un ennesimo concorso, viene nominato direttore didattico e posto a dirigere la Scuola Vittorio Alfieri, zona Porta Susa a Torino, dove rimane fino al 1928, anno del pensionamento. Attratto e senza dubbio soggiogato dalla complessa personalità del «Feroce Astigiano», nel 1927 pubblicherà un testo che è venuto componendo lungo un ventennio, La gloria di Vittorio Alfieri.

Nel segmento di vita che conduce alla vecchiaia, tuttavia, la penna di Bernardo Chiara non si è di certo fermata, ma ha continuato a vergare a ritmi incalzanti, anche se un periodo di silenzio forzato si è frapposto in tutti questi anni, dovuto alla morte improvvisa della consorte Caterina nel 1923, che influirà molto sullo scrittore per tutti i giorni che ancora gli rimangono da vivere. Data fin dal 1909 la stesura dell’autobiografia, che avviene dipanandosi a spicchi tra un libro e l’altro, tra un incarico professionale e le vicende storiche della città in cui abita, che passano attraverso la Grande guerra, la ribellione e la successiva repressione del proletariato torinese dell’agosto 1917, il cosiddetto «biennio rosso», l’avvento e il consolidarsi del fascismo in dittatura fino all’entrata in guerra dell’Italia nel 1940 a fianco del nazismo. Mancano dati precisi o semplicemente tracce sul comportamento e su eventuali prese di posizione di Bernardo Chiara nei vari aspetti di queste stagioni storiche, per cui è meglio limitarsi al poco che è conoscibile del suo vivere, privato e pubblico, ed alla produzione letteraria che ne segue.

Al romanzo La regina delle Alpi dedicato alla città di Torino che viene edito nel 1911, si affianca, sempre nel medesimo anno, Sessanta giorni in montagna, volume ambientato in Valle Stura, nel Cuneese, dove Chiara trascorre una vacanza ospite di un amico conosciuto alla Scuola Normale di Pinerolo. Del 1914 è la comparsa di Il capolavoro di Giovanni Faldella, un tomo che rappresenta fin dall’intestazione un inno alla serie di volumi scritti dal senatore di Saluggia sotto il titolo Piemonte ed Italia. Rapsodia di storia patriottica. Per infine completare la sua notevole bibliografia bisogna elencare almeno altre tre pubblicazioni: Il Nestore degli statisti italiani: Paolo Boselli, apparso nel 1922, cui seguono il romanzo Isabella Gandellini e un commentario biografico intitolato Quattro educatori, stampati rispettivamente nel 1928 e nel 1935. Oltre, naturalmente, la quaterna autobiografica accennata: I miei primi passi, I miei studi, Idillio magistrale, Maestro della Villa. Tra romanzi, novelle, poemi, biografie e ricordi, alla fine si conteranno 21 pubblicazioni.

Bernardo Chiara chiude l’esistenza all’età di 79 anni nella sua casa di via Groppello a Torino il 6 maggio 1942, e viene tumulato nella tomba di famiglia di Vauda di Front. Dieci anni dopo il paese diventa un Comune autonomo ed assume il nome Vauda Canavese, intitolando al suo rinomato cittadino la via principale e scoprendo un busto in bronzo all’entrata della scuola elementare. All’uomo pedagogista è anche intitolata la Scuola media di via Carlo Porta del capoluogo piemontese.

Bibliografia

- Bergandi Marcello, Bernardo Chiara gemma purissima di Vauda Canavese, in «Il Canavesano», 1989.

- Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 24.

- Russo Luigi, I narratori (1850-1950), Editrice Principato, Messina-Milano 1951.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.