AGGIORNAMENTI

Cerca

Lo stiletto di Clio

27 Gennaio 2024 - 09:54

Un evento unico nel suo genere. Una manifestazione che si rinnova da epoca immemorabile, forse da un millennio, forse da tempi più remoti. Una festa di colori e di suoni, un disordine pittoresco, un’atmosfera che evoca antiche emozioni.

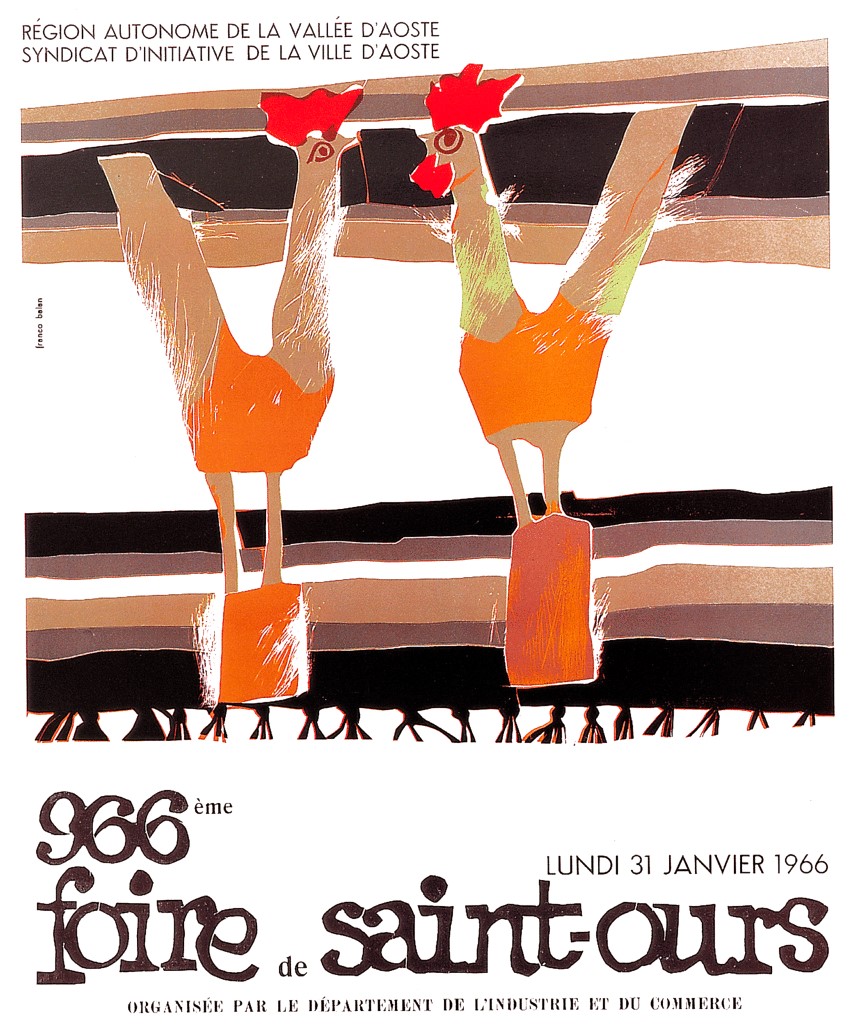

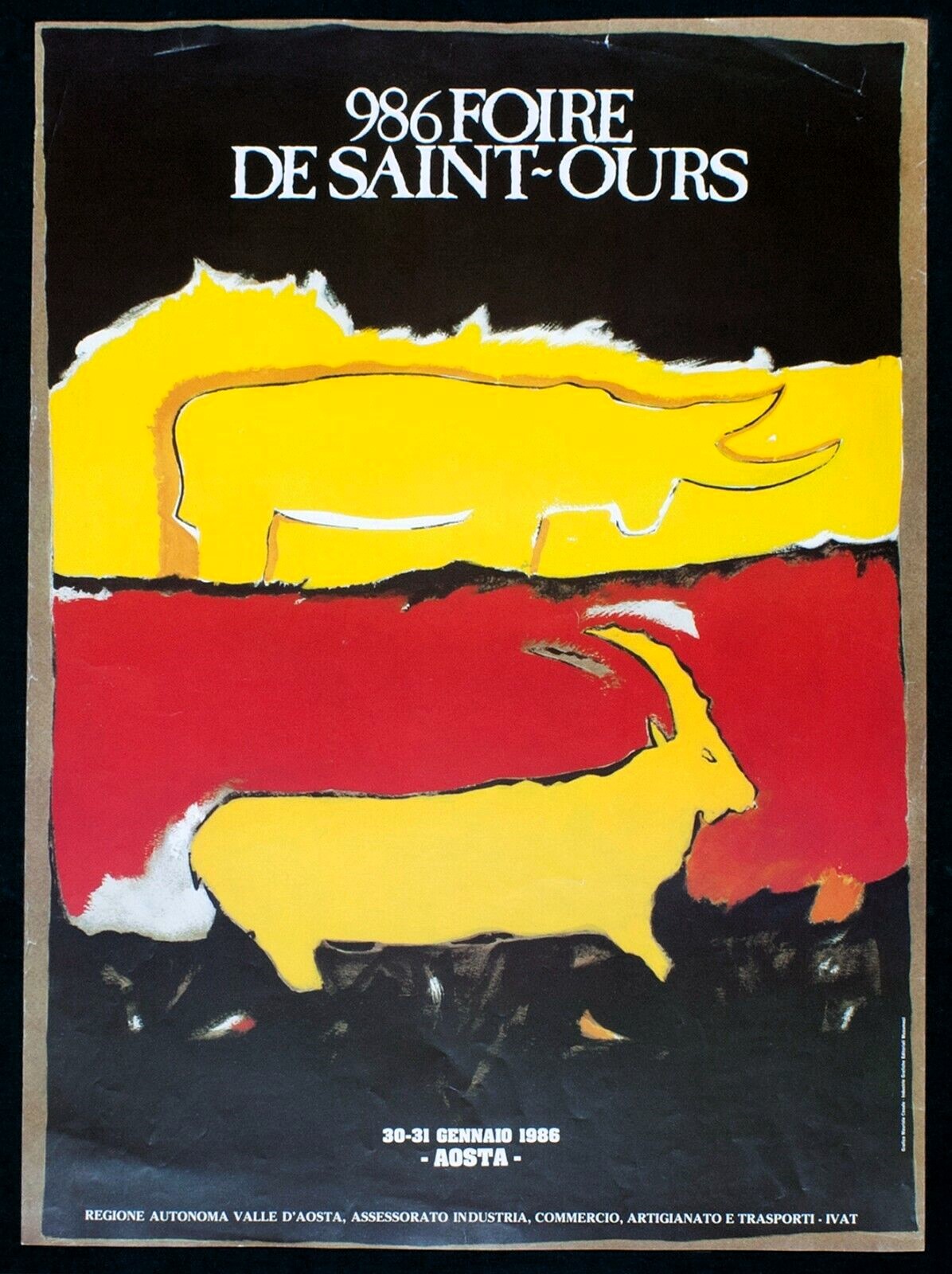

La Saint Ours, cioè la fiera di Sant’Orso ad Aosta, è tutto questo e altro ancora. Già menzionata nelle carte d’archivio del tredicesimo secolo, la prestigiosa rassegna del 30 e 31 gennaio richiama, ogni anno, un gran numero di persone dall’Italia del nord, dalla Savoia e dalla Svizzera.

Puntualmente la fiera si ripete secondo un copione antico, ma sempre rinnovato. Solo la cornice rimane quella di sempre: le vecchie strade di Aosta, la Porta Pretoria, le torri della città romana e medioevale, il grande tiglio davanti alla collegiata dei santi Pietro e Orso. Catalizzatrice di energie vecchie e nuove, la «foire» è il momento celebrativo più alto dell’artigianato valdostano, il trionfo della pietra ollare, del ferro battuto, dei tessuti di canapa, del cuoio, della ceramica. E, soprattutto, del legno: noce, pino cembro, acero, castagno e ciliegio.

Si dice che i valdostani abbiano messo radici nel legno vivo. Un tempo, durante la brutta stagione, quando il freddo e la neve impedivano le attività agricole, i montanari segavano, piallavano, scolpivano e intagliavano. Dalle loro mani uscivano posate, piatti e bicchieri, sgabelli, calzature, giocattoli e attrezzi per il lavoro quotidiano. Ogni oggetto era un «pezzo unico», uguale solo a se stesso. La fiera di fine gennaio permetteva alla gente della montagna di vendere i manufatti in legno e di racimolare un po’ di denaro in vista della primavera.

Purtroppo non si conoscono le origini storiche dell’antica manifestazione. L’assoluta mancanza di documenti si spiega considerando che la fiera, per secoli, fu un fatto più di costume che di commercio, una sorta di prologo della festa di Sant’Orso, celebrata con grande solennità il 1° febbraio. Neppure per il santo titolare abbondano le notizie.

Si sa che era un prete contadino, un uomo pio e caritatevole vissuto presumibilmente nell’ottavo secolo, noto per i suoi poteri taumaturgici. La medioevale «Vita Beati Ursi» gli attribuisce diversi miracoli. Sappiamo, inoltre, che il santo era già venerato nell’undicesimo secolo allorché in Aosta sorse un ospedale che recava il suo nome. Secondo alcuni studiosi, la «foire» sarebbe stata inizialmente organizzata per ricordare la generosità del santo. Questi, infatti, era solito distribuire gli zoccoli (i «sabots») ai montanari poveri.

Una folla variopinta animava la fiera di Sant’Orso. Non solo utensili comperava, ma anche medicamenti particolari: il grasso di serpente per neutralizzare i malefici e guarire la sordità; il sangue coagulato di serpente, efficace contro la pleurite; gli impiastri di pece gialla per i reumatismi degli uomini e degli asini; il grasso di marmotta per combattere il mal di reni; ecc.

Decaduta in epoca imprecisata, la fiera ricevette nuovi impulsi sul finire del diciannovesimo secolo, quando l’apertura della linea ferroviaria Chivasso-Aosta (1886) infranse il secolare isolamento della regione, lasciando intravvedere il pericolo che i prodotti dell’industria piemontese costituivano per l’artigianato valdostano. Dopo la seconda guerra mondiale, la «foire» poté tornare ai fasti dei tempi migliori.

E ora rappresenta un appuntamento fisso con la cultura e la tradizione della Vallée. Sulle bancarelle degli espositori si trovano oggetti di grande fascino: grolle finemente decorate a motivi floreali e geometrici, ciotole e piatti torniti, taglieri che sembrano ricami di legno, sculture dalle forme contorte. E così il lavoro artigianale finisce per assumere i caratteri del prodotto artistico, ma senza perdere la sua funzionalità.

Spesso l’estro e la fantasia prevalgono sulla tradizione. Talvolta basta poco per trasformare un ramo attorcigliato in un buffo animale (un gallo, una chiocciola, un gufo panciuto, un micio con le ruote) o in uno folletto dei boschi.

Lo spirito della valle d’Aosta – è stato scritto – «vive qui, nelle superfici lisce o scabre degli oggetti in legno, nelle forme sobrie, scarne e tormentate delle sculture che bene esprimono la fatica» del vivere quotidiano in montagna. Ed è difficile non lasciarsi coinvolgere dal ritmo e dal tumulto della «foire», «dai sentimenti che essa esprime, primo fra tutti l’amore e l’attaccamento per la terra, la cultura, le antiche e nobili tradizioni».

Recita una poesia di Armandine Jerusel (1904-1991), maestra a Vieyes, una borgata di Aymaville, all’imbocco della valle di Cogne: «Che bella la fiera / di gennaio! / Ci parla di quelle mani / che d’inverno / scolpiscono, trasmettono / al legno il pensiero... / Mani d’artisti / quadrate, forti, dolci / levigano / tagliano / danno / a semplici tronchi / la luce del suon / la musica delle forme / depositarie / dell’eredità regale / della nostra arte pastorale».

DELLO STESSO AUTORE

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.