AGGIORNAMENTI

Cerca

Lo stiletto di Clio

18 Novembre 2023 - 09:58

pugno chiuso

Succede ormai con crescente frequenza, in manifestazioni politiche e sindacali, cerimonie funebri e assemblee della sinistra militante, che alcune persone abbiano un lampo di genio e salutino col pugno chiuso. La stessa Elly Schlein, segretaria di un partito che è sì erede dei Democratici di sinistra, a loro volta epigoni del Partito comunista italiano, ma dovrebbe pur sempre avere altrettante solide radici nella tradizione politica e culturale della Democrazia cristiana, affatto estranea alla rossa simbologia, sembra non disdegnare di farsi ritrarre, palesemente compiaciuta, fra attivisti che alzano il pugno in segno di forza o di sfida.

IN FOTO Una piazza a pugno chiuso con Elly Schlein.

Che cosa si cela dietro la ricomparsa dello storico simbolo di unione e di lotta della sinistra? Un irrefrenabile bisogno d’identità e di appartenenza? Il rimpianto per il bel tempo che fu, quando il Pci raccoglieva consensi elettorali a man bassa? Il desiderio di tornare al passato (al pugno chiuso fece ricorso per la prima volta, nel 1924, la Rfkb cioè la Lega dei soldati rossi di prima linea, un gruppo paramilitare del Partito comunista di Germania)? E perché nelle attuali confuse e ingarbugliate contingenze politiche? A chi giova?

Fenomeno ricorrente nella storia della sinistra italiana, il richiamo a simbologie divisive ci riporta assai indietro negli anni, al periodo tumultuoso che si aprì dopo la fine della Grande guerra, quando l’inquietudine delle masse pareva preludere alla rivoluzione bolscevica. Mentre un’ondata di disordini squassava l’Italia, «ogni città o paese» ebbe il proprio Lenin «di formato ridottissimo», come scrisse argutamente il socialista Pietro Nenni (1891-1980), uno fra i maggiori protagonisti dell’epoca.

Non è privo di significato ciò che accadde a Settimo Torinese nell’ottobre 1920, subito dopo le elezioni amministrative che videro prevalere la compagine di sinistra. Davanti alla folla che gremiva la sala e i corridoi del municipio, allorché il commissario prefettizio dichiarò costituito il consiglio comunale «in nome del governo del re», i rappresentanti della sinistra lo corressero: «Dica in nome del popolo!». Alzandosi in piedi fra gli applausi, il consigliere anziano Domenico Aragno non si trattenne dal manifestare vivissima gioia per la vittoria elettorale che onorava «Settimo socialista».

La ferocia della guerra appena conclusa rendeva difficile ogni mediazione tra le forze politiche. Persino una persona non settaria come Luigi Raspini, esponente del socialismo riformista, non riusciva a sottrarvisi. Eletto sindaco, egli volle subito indirizzare un saluto alla Russia dei Soviet e un altro ai «precursori e pionieri del socialismo». «È noto – si giustificò – che esiste, in seno alla nazione, una lotta di classe, per cui è necessario schierarsi subito o da una parte o dall’altra». «La classe degli industriali e degli esercenti – chiarì – dispone di mezzi propri per difendersi», mentre la classe dei lavoratori sarebbe «priva di energie se non avesse a proprio favore la dottrina socialista». Nel contesto di allora si colloca pure il messaggio augurale che la giunta inviò al quotidiano «Avanti!». Il giornale – sostenne Raspini, mostrando di non distinguere tra ente pubblico e partito – sarebbe tornato utile per i comunicati che gli avrebbero trasmesso sia il Comune sia la locale sezione socialista.

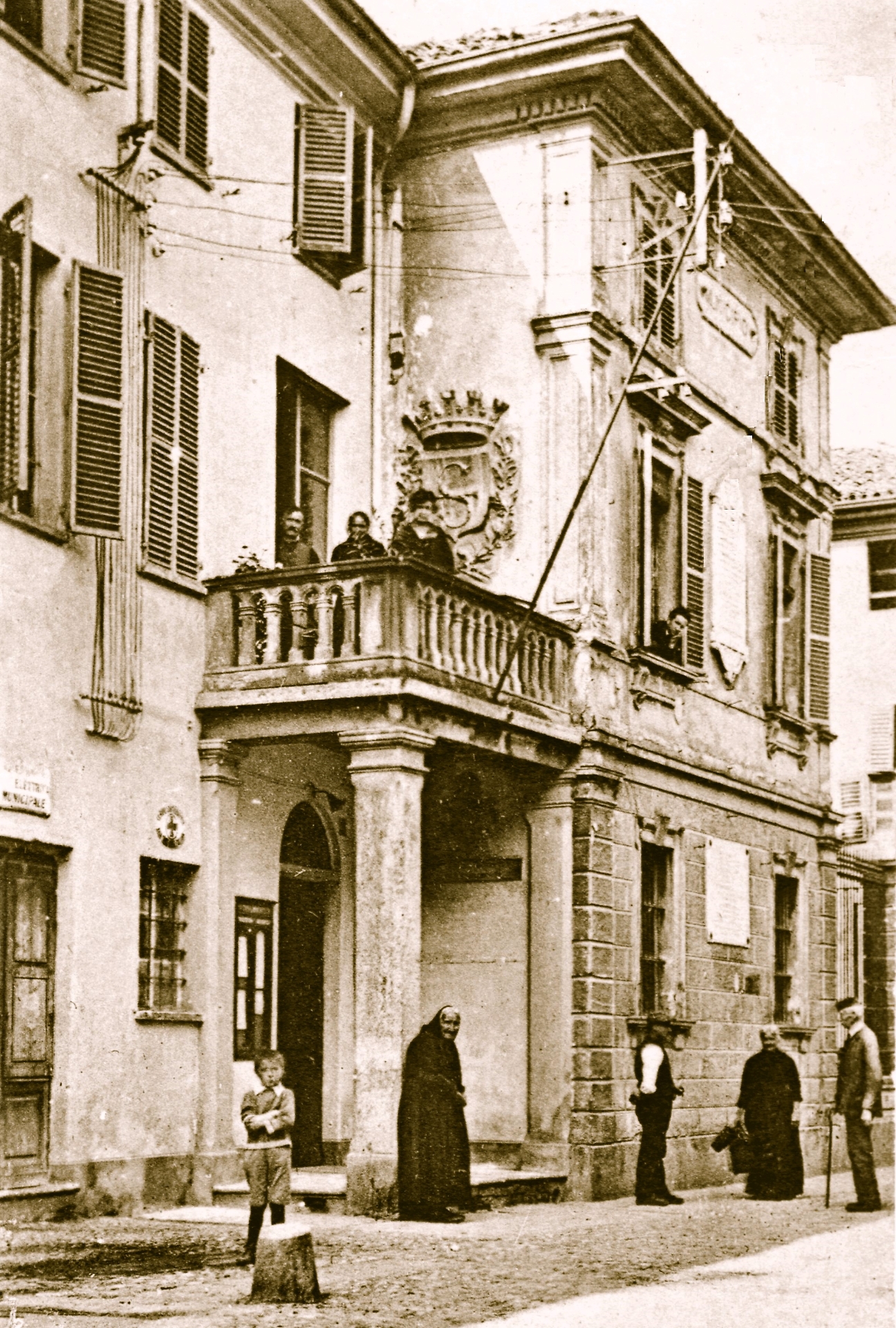

Il municipio di Settimo Torinese. Dal balcone, nel 1921, in occasione dei consigli comunali, si esponeva la bandiera rossa

La polemica politica raggiunse il culmine quando la giunta decise di esporre la bandiera rossa al balcone del municipio in occasione delle sedute consiliari. Molti andarono su tutte le furie. Chiamato direttamente in causa, il sindaco sentenziò che il tricolore italiano «era simbolo della idealità di patria», mentre il vessillo rosso, «emblema della fratellanza universale», superava «in grandezza lo stesso sentimento di patria». Non esporre il tricolore – aggiunse il sindaco – significava altresì opporsi alla monarchia e al governo, allora presieduto da Giovanni Giolitti. «Noi sentiamo di essere italiani e amiamo la nostra patria» che «ha come simbolo la bandiera tricolore», replicarono invano i consiglieri della minoranza liberalcattolica. Solo dopo l’intervento del prefetto di Torino, la giunta acconsentì a non mettere fuori la bandiera rossa.

Altri tempi, si potrebbe forse obiettare. Certamente! Di lì a poco, il fascismo avrebbe reso tutti più saggi. Però questa è un’altra storia… E, si sa, la storia non insegna nulla.

DELLO STESSO AUTORE

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.