AGGIORNAMENTI

Cerca

Lo stiletto di Clio

05 Novembre 2023 - 10:39

Don Lorenzo Milani

Si terrà venerdì 24 e sabato 25 novembre, a Firenze e Calenzano, patrocinato dalla Presidenza della Repubblica, ma anche dal ministero della Cultura, dalla Regione Toscana, dalla locale arcidiocesi e da diversi altri organismi e istituzioni, il promettente «convegno pastorale» su don Lorenzo Milani, di cui ricorre il centesimo anniversario della nascita. In realtà, nel 2023 ormai declinante, si sono svolte un po’ dappertutto, in Italia e all’estero, iniziative finalizzate a riscoprire il pensiero e l’opera dell’inquieto priore di Barbiana. Profeta e santo per alcuni, visionario e ribelle per altri. Se ne deduce, checché ne dicano gli integralisti da sacrestia e i benpensanti in perenne fermento pure a Torino, Ivrea e Vercelli, che don Milani è un sacerdote e un educatore attuale, assolutamente non relegabile nei saggi di storia della Chiesa e della pedagogia. L’acuto sacerdote continua a far discutere e dividere in maniera non diversa da quando era in vita.

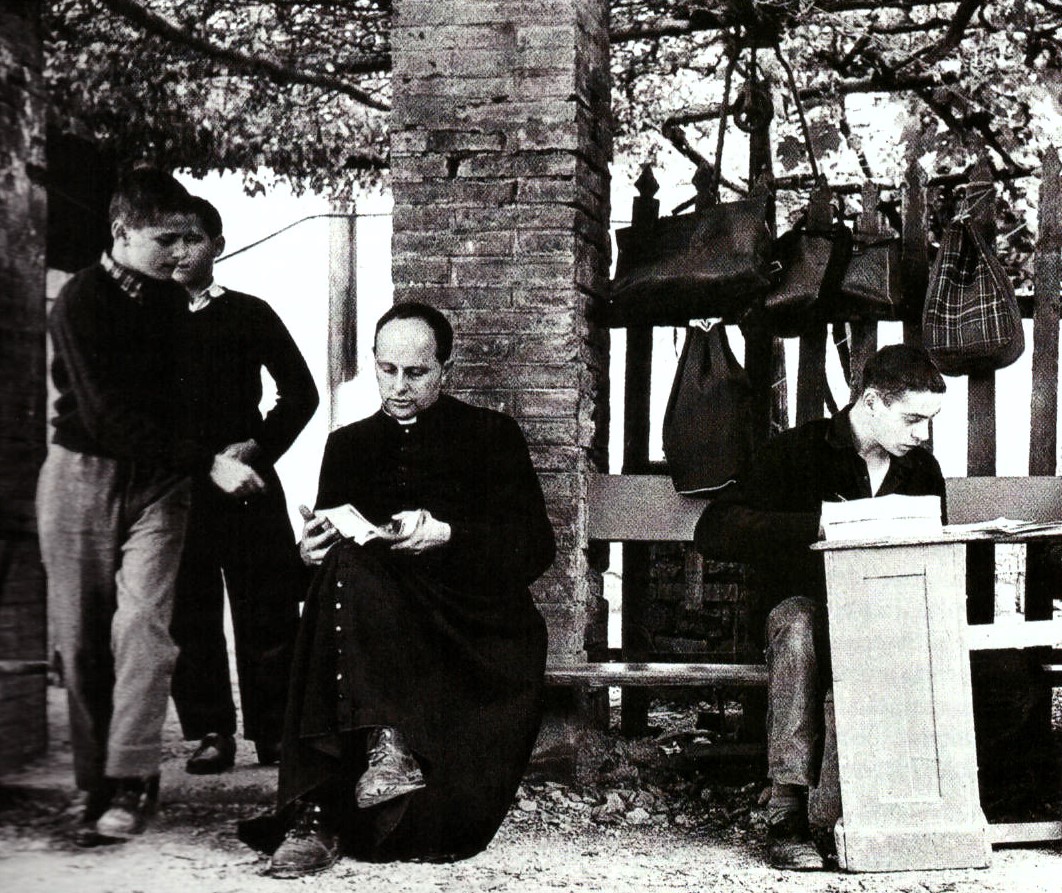

IN FOTO 1959, don Lorenzo Milani a Barbiana

La fede di un convertito

Nato il 27 maggio 1923 da genitori facoltosi, colti e agnostici (la madre, Alice Weiss, era ebrea di origine triestina), Lorenzo Milani visse una giovinezza tormentata, scossa da fremiti artistici. Nel 1933, a Montespertoli, assieme ai fratelli Adriano ed Elena, ricevette il battesimo. Il 12 giugno 1943, pochi mesi prima che l’Italia precipitasse nell’abisso dell’occupazione tedesca e della guerra civile, abbracciò definitivamente il cattolicesimo. Il che non fu privo di conseguenze, come ebbe modo di spiegare padre David Maria Turoldo (1916-1992) a Neera Fallaci, sorella della più famosa Oriana, in un’intervista che ora si può leggere nel volumetto intitolato «Il mio amico don Milani» (Servitium, Sotto il Monte 1997, quindi 2015). La fede dei convertiti, infatti, presenta caratteristiche po’ particolari: è potente e viva, è un assoluto, una ragione di vita. Ci si converte per cambiare se stessi e, di conseguenza, il mondo.

Ordinato sacerdote all’età di ventiquattro anni, subito dopo la seconda guerra mondiale,

don Lorenzo Milani morì il 26 giugno 1967 per una neoplasia. Poche settimane prima, una piccola casa editrice aveva pubblicato «Lettera a una professoressa», il libricino che lo renderà famoso. In verità, la sua opera maggiore, l’unica da lui firmata, risale al 1958: si tratta delle assai più voluminose «Esperienze pastorali», un’analisi sociologica delle parrocchie di cui egli aveva conoscenza diretta e dei pastori d’anime in situazioni di povertà materiale e culturale. Pur esibendo l’imprimatur del cardinale Elia Dalla Costa, arcivescovo di Firenze, il volume era stato tolto dagli scaffali delle librerie per ragioni di opportunità (non perché contenesse errori dottrinali).

In ogni caso, le «Esperienze pastorali» non avevano riscosso alcun significativo successo al di fuori dell’ambito ecclesiale, consistendo in uno studio che si riteneva, a torto o a ragione, riguardare marginalmente la società, la cultura e la politica. Non così la «Lettera a una professoressa», un testo sull’esperienza diretta e personale del suo autore in campo scolastico, a Barbiana, una borgata di Vicchio, nel Mugello.

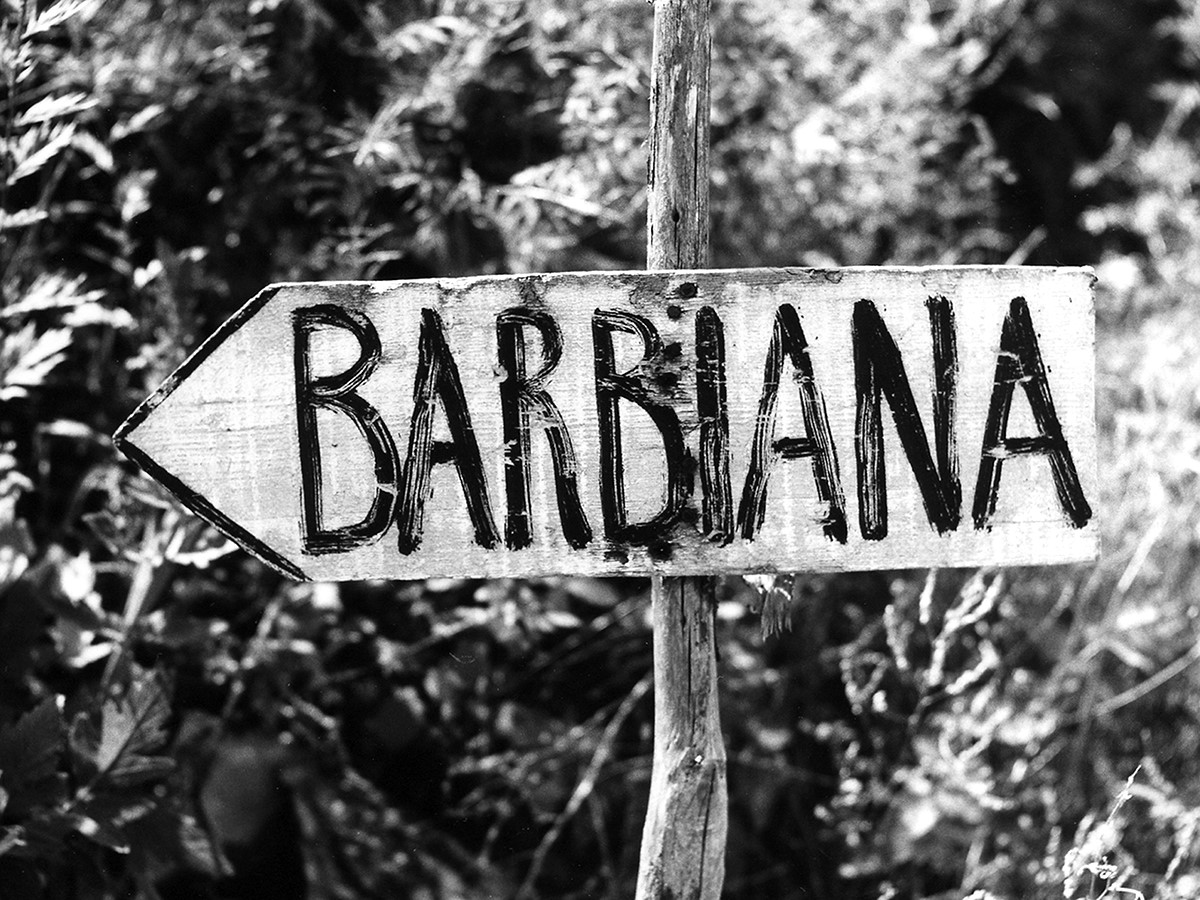

IN FOTO Il cartello stradale che indicava, ai tempi di don Milani, il sentiero per Barbiana

Per la dignità dei poveri

Barbiana era allora un luogo sperduto, afflitto dalla miseria e dall’arretratezza. Quando don Lorenzo Milani vi giunse, il 6 dicembre 1954, l’Italia appariva pervasa da un euforico ottimismo: chiuso il cupo periodo del secondo conflitto mondiale e dell’incerto dopoguerra, stava per aprirsi la travolgente fase del boom economico, il cosiddetto miracolo italiano. A Barbiana, tuttavia, mancavano la luce elettrica, il gas, l’acqua potabile e persino la strada carrozzabile: per raggiungere la borgata occorreva incamminarsi a piedi lungo una mulattiera.

Talvolta si legge che Barbiana era un paesello, ma non è vero. Nella frazione di Vicchio, fra i boschi di castagno e qualche cipresso, non esisteva che una chiesetta dedicata a Sant’Andrea, con la canonica e un minuscolo cimitero. In case lontane risiedevano poche decine di persone. La parrocchia era destinata alla chiusura: rimase aperta per esiliarvi don Milani, reputato una testa calda e un agitatore che esasperava i cattolici tradizionalisti e i vertici della Chiesa fiorentina.

Perché il nuovo priore decise di occuparsi della scuola in via prioritaria? Per rispondere alla domanda occorre analizzare la psicologia del giovane sacerdote, costantemente mosso da un’imperiosa esigenza che scaturisce dal Vangelo: restituire la perduta dignità ai poveri che aveva conosciuto, in veste di viceparroco, a Calenzano, un centro operaio non lontano da Prato, e continuava ad avere sotto gli occhi nella malagiata Barbiana. La miseria – sosteneva don Milani – non comporta soltanto la perdita della dignità sul piano sociale, ma implica la privazione della possibilità di concorrere, in ambito politico, alla vita del Paese, e di godere, in ambito economico, della ricchezza prodotta col proprio lavoro. Vale la pena di ripercorrere il ragionamento del priore.

La scuola innanzi tutto

Dovendo lavorare nei campi e condurre gli animali al pascolo, i ragazzi di Barbiana frequentavano la scuola pubblica con saltuarietà e scarso successo. Defraudati di quei diritti fondamentali che la Costituzione repubblicana del 1948 garantisce nominalmente a tutti, uscivano prima del tempo dal sistema scolastico. Pressoché analfabeti, in futuro non avrebbero avuto voce né come cittadini nella società né come cristiani nella Chiesa. E neppure sarebbero stati in grado d’interiorizzare la dottrina cristiana, mancando delle necessarie basi culturali per intendere e riflettere.

Si capisce, dunque, perché don Lorenzo Milani, volendo compiere opera di promozione umana ed estirpare ogni forma di dominio sui poveri, reputasse indispensabile partire dall’istruzione. Nella canonica di Barbiana, il priore aprì una scuoletta «a tempo pienissimo», com’è stato scritto, cioè aderente alla vita: tutto era motivo per apprendere e progredire.

Si comprende altresì come il priore attribuisse una straordinaria importanza all’insegnamento dell’italiano. Egli era convinto che la scarsa padronanza della lingua costituisse un insormontabile elemento di emarginazione e di esclusione. Al contrario, imparando l’italiano, i suoi ragazzi potevano crescere ed emanciparsi poiché la lingua è la chiave per decodificare il mondo e anche per contribuire a cambiarlo. Sembra di sentire il filosofo tedesco ed ebreo Walter Benjamin, morto tragicamente nel 1940, per il quale la parola è lo strumento creatore di Dio: attraverso la parola, l’uomo riesce a penetrare le cose; mediante l’unione col verbo, egli può attribuire un senso alla realtà del presente.

IN FOTO Barbiana, una frazione di Vicchio, nel Mugello, come appare oggi

Il libretto rosso dei sessantottini

Dopo la morte del suo autore, la «Lettera a una professoressa» cominciò ad avere una vita propria. E subito si moltiplicarono gli equivoci, i fraintendimenti e le strumentalizzazioni. Tutto ciò non sarebbe capitato se don Milani non fosse deceduto. Invece, negli anni in cui prorompeva la contestazione studentesca, il priore di Barbiana assurse al ruolo di profeta della scuola democratica. La «Lettera» divenne una sorta di libretto rosso dei sessantottini, il manuale a cui attingere per sperimentare nuove forme di didattica, il vademecum per un’intera generazione di contestatari. Gli studenti che invadevano le strade delle grandi città, occupando gli atenei, avevano nelle tasche degli eskimo sia i libri del tedesco Herbert Marcuse («Eros e civiltà», «L’uomo a una dimensione», ecc.) e del francese Jean-Paul Sartre («L’esistenzialismo è un umanesimo») sia la «Lettera a una professoressa».

Fu allora che s’impose il mito di don Lorenzo Milani. Il movimento del Sessantotto e, più in generale, gli intellettuali di sinistra affermavano che occorreva leggere il libro nonostante il prete che ne era l’autore. E molti aggiungevano che non era significativo ciò che il priore asserisce, quanto l’uso che si poteva fare della «Lettera». La sinistra lesse poco il testo di don Milani e ne comprese ancora meno il significato più recondito. Tuttavia se ne proclamò erede, piegandolo alle grandi battaglie di riforma della scuola.

Di quella stagione, a distanza di tanto tempo, il priore di Barbiana continua a patire le conseguenze. Non pochi gli attribuiscono la responsabilità di tutti i mali che affliggono il sistema scolastico: la burocratizzazione che non favorisce i capaci e i meritevoli come vorrebbe la carta costituzionale, la scarsa motivazione degli insegnanti e la loro pressoché nulla autorevolezza, le interferenze dei genitori che si lasciano andare a comportamenti niente affatto lodevoli, l’incapacità di appassionare allo studio e così via.

Davvero è tutta colpa di don Lorenzo Milani? Il priore ha realmente distrutto la scuola pubblica italiana? È stato un cattivo maestro? In verità, non si può capire la «Lettera a una professoressa» se ci si ostina a non capire don Milani, prete ed educatore. Troppo spesso si tende a ignorare che il priore non si rivolgeva agli studenti che avrebbero occupato le università e neppure alle loro famiglie, cioè a coloro che nascono «con tutte le parole» perché figli di medici, notai o farmacisti. Egli era ben consapevole che nei licei si studiava seriamente e non poneva affatto in discussione l’insegnamento del latino e del greco. Don Milani s’interessava di coloro che non sarebbero mai pervenuti a studiare il latino e il greco poiché subito espulsi dall’organizzazione scolastica, dovendo condurre gli animali al pascolo, come a Barbiana, oppure assemblare le penne a sfera, come a Settimo Torinese. È questo il vero nocciolo della questione.

La «Lettera a una professoressa» rappresenta un severo atto d’accusa nei confronti della scuola italiana che riproduceva e consolidava le diseguaglianze socioeconomiche e culturali, senza fornire i mezzi affinché tutti gli studenti potessero avere successo nello studio e nella vita, impedendo di fatto la mobilità sociale. Non competeva al suo autore di presentare proposte per riformare il sistema. Per questa ragione, la «Lettera» è un libro senza tempo. In quanto tale andava letto negli anni Sessanta e Settanta dello scorso secolo, quando impazzavano i movimenti contestatari, e va letto oggi.

Un prete scomodo

Sovente si dimentica che don Lorenzo Milani fu soprattutto un prete: lo animava una profonda fede. Fu un sacerdote inquieto e scomodo per la sua radicale fedeltà al Vangelo. Soffrì molto per la Chiesa e a causa della Chiesa. Fu anche un uomo talentuoso e geniale, però tremendamente solo. Non bisogna appiattirne l’immagine per renderla comprensibile e catalogabile secondo le categorie dei nostri tempi, le quali non corrispondono necessariamente a quelle di oltre mezzo secolo or sono. Dall’epoca di don Milani ci separa un abisso non tanto dal punto di vista del tempo trascorso quanto della mentalità corrente.

È necessario riprendere in mano i testi del priore di Barbiana, non soltanto la «Lettera a una professoressa», ma pure le «Esperienze pastorali» e la «Lettera ai cappellani militari» (1965) che gli procurò non pochi guai coi giudici romani. Se correttamente collocati nella loro epoca, hanno ancora molto da insegnarci in materia d’istruzione scolastica, giustizia sociale, dignità del lavoro, omologazione delle coscienze, importanza della pace, amore per la politica e ruolo della Chiesa nel mondo contemporaneo. Si può accettare o rifiutare le risposte che il loro autore suggerisce. Di sicuro, non si può eluderle. In questo risiede la grandezza di don Lorenzo Milani, educatore e maestro, testimone coerente, seppur scomodo, del Vangelo.

DELLO STESSO AUTORE

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.