AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

22 Gennaio 2023 - 16:40

Ad ombrare la tragedia di Ceresole Reale sulle prime pagine dei giornali di giovedì 3 dicembre 1959 è soltanto quella, ben più vasta, della diga di Malpasset, sopra Cannes, in Costa Azzurra, dove nella nottata precedente uno sbarramento di cemento alto 61 metri ha ceduto sotto l’incalzare delle piogge che da più giorni sferzavano il territorio. Milioni di tonnellate d’acqua e fango si sono riversati nella valle, la cittadina di Fréjus è stata semisommersa, ed i morti si contano a centinaia.

Ma, con titoli di taglio centrale, i due quotidiani torinesi pubblicano la notizia con evidente rilievo: Una slavina piomba su una baracca gremita di operai, 9 morti e 6 feriti scrive «La Stampa», mentre la «Gazzetta del Popolo» annuncia: Nove operai sepolti nel sonno da una slavina abbattutasi su un dormitorio presso Ceresole; «l’Unità», invece, contrassegna la sciagura denunciando che i lavoratori falciati sono quasi tutti immigrati dal Sud e dal Veneto.

Le vittime alla fine saranno dieci, dopo la morte in ospedale di un altro operaio. Dieci minatori che, come gli altri scampati, sono giunti fin quassù a scavare, e provengono dalle zone povere d’Italia, nel periodo più intenso del miracolo economico che attraversa il Paese.

Le vittime alla fine saranno dieci, dopo la morte in ospedale di un altro operaio. Dieci minatori che, come gli altri scampati, sono giunti fin quassù a scavare, e provengono dalle zone povere d’Italia, nel periodo più intenso del miracolo economico che attraversa il Paese. Il Nord ha fame di braccia, gli ex contadini padani che sono andati in fabbrica non bastano ad esaudire la richiesta di manodopera che giunge pressoché da ogni comparto produttivo – da quello dell’automobile a quello degli elettrodomestici all’edilizia, e non solo –, di conseguenza l’energia elettrica richiesta dal fabbisogno è in continuo aumento.

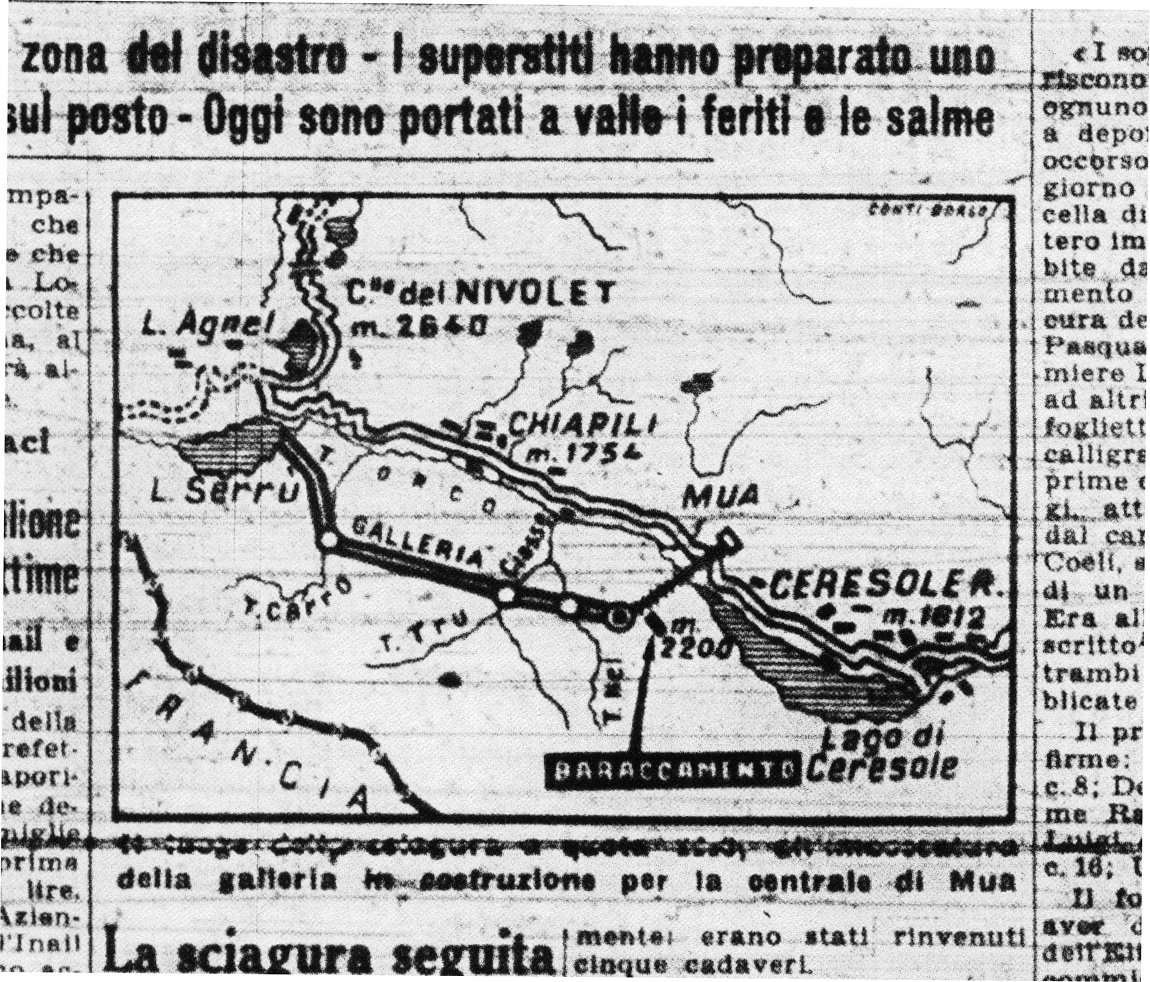

Soprattutto per tutte queste necessità, l’Alta Valle dell’Orco, un displuvio che contiene un ampio serbatoio d’acqua da sfruttare, è una zona adatta alle utilizzazioni energetiche. Su queste alture l’Azienda Elettrica Municipale di Torino (Aem) ha ottenuto di impiegarne le risorse per creare bacini e centrali, appaltando i lavori a diverse ditte, fra queste l’impresa Recchi, di Torino, e l’impresa Mattioda Pierino e figli, di Cuorgnè – una affermata società di costruzioni che deriva dal capostipite Giuseppe e che ha preso slancio già all’inizio del secolo. Quest’ultima è incaricata di perforare parte della galleria che dovrà incanalare le acque derivate dai laghi Serrù e Agnel, fino alla località Mua, dove c’è il cambio di inclinazione della condotta forzata che convoglierà le acque per la centrale sottostante di frazione Villa, la quale entrerà in funzione nei primi anni Sessanta.

La ditta Mattioda ha già iniziato lo scavo di un pozzo per la caduta delle acque ed ormai il luogo è conosciuto da tutti come «il Pozzo», situato sulla destra orografica del torrente Orco, proprio al disotto del pianoro di Nel, ad un’altezza di circa 2200 metri. Nei cantieri aperti da mesi che si susseguono dal Serrù a Mua sono impegnati trecento lavoratori, quaranta dei quali proprio al Nel, a svangare nel Pozzo; sono alloggiati in due baracche di legno, ventotto nell’una e dodici nell’altra, abbarbicate alla rocciosa catena che dal massiccio delle Levanne porta verso il Colle della Galisia.

Negli ultimi giorni di novembre 1959 è stato un precipitare di piogge su buona parte dell’Italia, tanto che – per elencare quanto dicono i quotidiani di inizio dicembre –, oltre ad aver investito il meridione francese con la conseguente apocalisse di Fréjus, per le piogge in Spagna si registrano 11 morti; la campagna di Roma è allagata dai fiumi e i paesi vivono ore drammatiche; in provincia di Napoli un operaio è ancora sepolto da una frana; Ventimiglia è appena stata flagellata da una violenta burrasca che ha provocato seri danni ed a Rapallo un uomo ha perso la vita ghermito dalle ondate; nella campagna alessandrina il Tanaro è straripato, e tuttora sussiste vivo allarme per il Po a Stradella ed a Ferrara.

E se nella piana scende acqua a secchiate, in alto nevica, Ceresole Reale compresa, come nell’intera vallata. A Ceresole, in particolare, la neve scende da venerdì 27 novembre quasi senza interruzione, talvolta con raffiche rabbiose tali da rendere l’orizzonte limitato a pochi metri. La massa sale, candida e soffice, troppo soffice per chi abita sulla montagna e con essa deve sempre fare i conti. Al Nel, attorno alle due costruzioni in legno, la neve sale ora dopo ora, arriva quasi al livello delle finestre, e se continua, fra poco le avrà anche coperte, ma agli uomini che trascorrono le giornate a faticare allo scavo può importare fino ad un certo punto, pensano piuttosto a far trascorrere il tempo il più in fretta possibile e rientrare in baracca per scaldarsi, mangiare, riposare.Tutti pensieri più che naturali, necessari alla sopravvivenza in questo ambiente da lupi, benedetto e maledetto allo stesso tempo, che ti dà sì il lavoro, necessario per campare, ma che in cambio richiede estraniamento dalle comunità, sopportazione al freddo acuto, alla spossatezza di un lavoro duro e sporco, alla solitudine dell’individuo assente dal tetto famigliare e dalle amicizie. Fra loro c’è anche chi, come Giacinto Venneri, è arrivato quassù quattro mesi fa in cerca di lavoro da Rogliano, un paese in provincia di Cosenza, portando con sé il figlio quindicenne Carmelo; a casa il quarantaduenne Giacinto ha lasciato la moglie e altri tre figli, di dodici, otto e sei anni. Il lavoro lo ha trovato nell’impresa Mattioda, a scavare un tunnel fra i monti in quest’angolo estremo di Piemonte, ed un posto lo ha trovato anche per Carmelo, che bada alla pulizia delle baracche. Tutti e due insieme, per avere una vicinanza affettiva oltre ad un modestissimo salario da aggiungere a quello del capofamiglia, ma così prezioso per moglie e bambini rimasti in Calabria. Nel ricovero dormono in cuccette attigue su letti a castello. E fratelli lo sono Gaspare e Luigi Imberti, che hanno famiglia in Provincia Granda.

Gli operai, che nevichi o meno, conoscono il luogo ormai a memoria per il gran numero di giorni che hanno finora trascorso in quota, piuttosto è necessario che il lavoro in caverna proceda in fretta e bene, poi sarebbero arrivate le feste di Natale quando scenderanno a valle per andare a passarle in famiglia, quasi tutti lontanissimi da questo posto. Lì hanno impiantato una teleferica che funziona regolarmente con il fondovalle, portando su i viveri e la posta, che è altrettanto importante dei viveri, e c’è anche il telefono da campo, più necessario ancora della posta, perché in pochi minuti ti fa parlare con i paesi di casa, e dà ogni momento la sensazione confortante e viva di non essere stati abbandonati.

Sabato è nevicato ancora, e poi domenica, e poi lunedì ed ancora martedì. Qualcuno ha cominciato a brontolare, ad inveire contro il maltempo che non vuole arrestarsi: si sentono scrosciare valanghe tutt’attorno, il timore è che siano divelte la linea telefonica e la teleferica. Se succedesse sarebbe un bel guaio. E poi, è da escludere del tutto che simile ammassamento, appesantito, scenda tutto in una volta e non provochi il disastro?

Martedì sera, primo dicembre, sembra un giorno di svolta per questi uomini: è cominciato il mese di Natale, qualcuno in baracca ha brindato alla vacanza imminente. Qualche ora dopo le speranze e i sogni – per alcuni di loro, ma forse sarebbe meglio dire per ognuno – sono troncati d’incanto, quando ormai tutti dormono o stanno per farlo.

Forse è un cambiamento di temperatura, oppure un soffio di vento, fatto sta che un tratto di neve salta ed inizia a precipitare. Sono le 22,40: un rombo cupo e soffocato, un costone di neve che scivola sempre più precipitoso verso il basso ed infine si abbatte di schianto su una delle baracche, lasciando intatta l’altra.

«Avevamo giocato alle carte fino alle dieci e mezza, e avevo perso una discreta sommetta – racconterà nelle ore seguenti il disastro un superstite, il geometra Mario Frola, uno dei due tecnici che si trova a dirigere al Pozzo lo scavo degli operai –. Per rifarmi mi ero attardato con gli ultimi a disputare la partita di “scarico” e dentro di me mi rimproveravo il mio attaccamento al gioco. Adesso so che proprio a questo devo la vita. Quando la slavina ha spazzato via con un boato terrificante la baracca, io non c’ero, perché ero andato nella baracca accanto. Sono caduto a terra mentre la luce si spegneva, e dopo qualche minuto ho sentito un silenzio impressionante. Fra quel silenzio mi arrivarono le prime grida: erano operai che urlavano “Aiuto… Muoio… Mamma, mamma… Salvateci!”. Mi sono gettato fuori ed ho visto sopra di me la nube bianca della slavina che diradava. La baracca di destra era volata in pezzi, davanti a me una distesa di neve, alberi abbattuti, assicelle, lamiere, e corpi, tanti corpi e solo braccia e gambe che affioravano dalla neve. Insieme a Paolo mi sono messo a scavare affannosamente e ne abbiamo tirato fuori una dozzina. Erano contusi, ma potevano fare qualcosa. Sopra di noi la montagna minacciava altre slavine».

Nel buio della notte è questo l’aspetto angoscioso e frammentario che intuiscono l’animo e gli occhi degli scampati. Come è potuto accadere? La frana di neve si è staccata pressapoco duecento metri al di sopra delle baracche su un fronte di un centinaio di metri, è slittata con un fruscio sempre più alto fino a culminare in un muggito terrifico. Gli uomini vengono sballottati, investiti dalla neve entrata come un carrarmato che sfascia le assi di legno, qualcuno trascinato per metri e metri, in un groviglio di travi scardinate e spezzate. Trascorre qualche secondo, e nel silenzio della montagna, subito ricompostosi identico a prima, una voce strozzata dall’emozione urla: «Ragazzi, non perdiamo la calma! Dite forte i vostri nomi!». È un tragico appello. Soltanto tredici voci risuonano dall’oscurità. Assenti quindici, sepolti sotto metri e metri di massa nevosa. La baracca vicina è stata risparmiata, e proprio da questa partono i primi soccorsi: si accendono luci, alcuni escono gridando a perdifiato nei loro dialetti d’Italia, con terrore temono il precipitare di altra neve e corrono il rischio di smarrire il senso della sciagura se dovessero buttarsi a corsa pazza lungo il pendio.

Invece no, quasi per miracolo l’autocontrollo prevale sul disorientamento e l’addensarsi del sangue nelle vene: dieci, quindici minuti dopo una corolla di fiaccole si accende tutt’attorno alla zona sconvolta dalla slavina e gli operai cominciano ad affannarsi lavorando di badili e picconi, a rimuovere travi ed assi, a forzare di spallate, ad accorrere dovunque l’affiorare di un’ombra più scura faccia sperare che sia il corpo di un uomo. È una lotta febbrile contro la morte. Per un caso prodigioso la linea telefonica, che lungo la valle è saltata per le valanghe, con Mua è rimasta intatta. Il tempo per realizzare la consistenza del disastro, provvedere all’assistenza immediata, poi dal Pozzo parte la prima invocazione di aiuto a Mua, quattrocento metri più in basso. «Qui è l’inferno», urlano nel telefono. Invocano soccorsi, hanno bisogno di personale attrezzato, di mezzi, e subito, perché quindici persone stanno morendo lentamente sotto la neve. Da Mua, a loro volta, cercano convulsamente di segnalare la sciagura a Ceresole: ci provano una volta, due, tre, con rabbia crescente, battendo i pugni per la disperazione, ma la linea che ha funzionato alla perfezione per tanto tempo è divenuta improvvisamente muta.

Allora è la volta di due ardimentosi, che senza curarsi della neve che scende più fitta che mai, senza pensare che altri franamenti e valanghe possono piombare su di loro (come in realtà si abbatteranno sul percorso, ma soltanto sfiorandoli), inforcano le racchette da neve, si legano una lampadina elettrica alla cintola e partono verso Ceresole: una marcia estenuante, più volte aprendosi la via con i bastoni o con le mani. Compiono l’impresa a tempo di record. Sono al paese di mattino presto, bussano all’uffcio dell’Azienda elettrica, all’alloggio del parroco, agli usci delle case addormentate, che tardano troppo a svegliarsi mentre lassù c’è tanto bisogno di aiuto.

La notizia giunge alla centrale elettrica di Rosone, e di qui a Torino, alla direzione dell’Azienda elettrica, agli uffici dell’impresa Mattioda, ai comandi dei reparti di polizia. Notizie confuse: dicono di venticinque morti, di parecchi dispersi, di feriti cui urge il soccorso medico. Ancora un po’ ed i soccorsi arriveranno, solo il tempo di organizzarli, dare disposizioni, collegarli il più in fretta possibile, sperando che anche un solo minuto guadagnato serva a qualcosa.

Prima di mezzogiorno a Locana prendono base gli uomini del soccorso alpino di Cuorgnè e di Pont, vigili del fuoco di Ivrea e di Torino, un distaccamento di alpini del 4° reggimento, reparti di carabinieri. Con le auto e gli autocarri possono procedere fino alla frazione Grusiner, un paio di chilometri prima di Noasca, poi è inevitabile arrestarsi, qui infatti la strada sparisce sotto una massicciata alta e compatta di neve: non rimane che andare avanti a piedi, cinque, sei, o sette ore di marcia per arrivare sul posto del dramma, il pensiero rivolto alle vite da salvare. Ad un’ora di marcia dal Pozzo ci sono due bulldozer dell’impresa e alcuni spalatori che preparano una pista per gli elicotteri in attesa di posarsi.

Tutto invano, quello che è successo è ormai tragicamente già finito. Quindici su ventotto, ed i tredici scampati sono illesi perché stavano nella metà della baracca rimasta meno colpita. Ancora scossi, piuttosto ammaccati o malconci, i superstiti hanno perlustrato nella neve, scavato, scorto alcune masse oscure ed estratto i primi corpi irrigiditi dal gelo e dalla morte, colti nello stesso atteggiamento in cui la marea bianca li ha sorpresi nel sonno, o in quello convulso e disperato in cui, contorcendosi e svincolandosi, hanno cercato la salvezza estrema mentre l’impatto con la bufera li afferrava.

All’imbrunire del 2 dicembre nove salme si trovano allineate al Pozzo, una accanto all’altra, estratte con sforzi sovrumani, gli occhi, il naso, le orecchie pieni della neve che li ha uccisi. Ma con loro sono stati estratti altri sei uomini, qualcuno solo contuso, qualcun altro ferito, comunque tutti viventi. Sono stati travolti da un’ala della valanga, scagliati in alto, coperti da uno strato non molto spesso di neve. A questa circostanza devono la salvezza. Sentono il bisogno di frizioni d’alcol, qualche sorsata di grappa, riposo accanto alla stufa. Provano la sofferenza del gelo nelle ossa, alle mani, ai piedi.

Un elicottero sorvola la zona, compie diversi va e vieni tra Locana, dov’è il campo base, e la piccola pista che è stata approntata tra Mua e il Pozzo. Porta su l’ingegner Enzo Mattioda, il pretore di Cuorgnè, un graduato dei carabinieri, giornalisti e fotografi. Vedono i rifugiati, gli scampati, i corpi senza vita. Chiedono agli operai che lo desiderano di salire sull’elicottero che li porterà dabbasso, ma mezzora dopo il velivolo fa ritorno a Locana col solo pilota, nessuno ha voluto lasciare il cantiere, passeranno la notte vegliando i loro compagni morti. Tra i sopravvissuti c’è il quindicenne Carmelo, non suo padre, finito tra quei sacchi scuri irrigiditi sulle barelle.

La notte i feriti la trascorrono in una delle costruzioni in muratura dell’Azienda elettrica. Là si trovano anche i tredici illesi della baracca crollata e i dodici dell’altra rimasta in piedi. Nessuno – raccontano i giornalisti – ha voglia di parlare, tutti ancora rivivono l’impressione traumatica di quanto è accaduto. Qualcuno è andato a dormire, stremato e sofferente, ma i più si trovano nella grande sala della mensa, fumano e conversano sottovoce con lunghe pause. Da lontano viene il sordo rumore di altre valanghe e slavine.

L’indomani, una silenziosa folla a Villa aspetta alla luce del ritornato sole gli alpini che stanno scendendo di lassù, tanta folla, come non se ne vedeva dai giorni della Liberazione, dice qualcuno. Giungono a mezzogiorno, ogni slitta è trainata da tre soldati, sulla slitta un corpo, in tutto sono nove slitte. Don Minelli mormora una preghiera ed attorno la gente del paese sta a guardare gli operai del Sud che sono andati a morire sulla loro montagna.

Ora tocca agli elicotteri fare la spola da Locana a Villa e ritorno. Trasportano dapprima i sei feriti, depositandoli nell’ospedaletto del paese, meno uno, che soffre di congelamento ai piedi e viene avviato a Torino. Nel pomeriggio è la volta delle nove salme, avvolte in bianche lenzuola e legate all’esterno sui predellini-barella degli elicotteri. Vengono accolte dai carabinieri e dagli alpini che provvedono a trasportarle nella chiesetta di Cantellino, dove è allestita la camera ardente. Venerdì 4 dicembre i funerali. Locana interviene compatta al rito, raccolta attorno alle bare che muovono da Cantellino alla chiesa parrocchiale, piena di autorità e di gente comune, poi la tumulazione nei loculi del cimitero.

I paesi d’origine ed i nomi dei lavoratori morti nella neve di Ceresole Reale sono la fotografia stampata dell’emigrazione interna nel dopoguerra: Agostino Persia, 55 anni, di Capistrello (Aq); Domenico Molinari, 25 anni e Domenico Raschella, 30 anni, di Mammola (Rc); Francesco Berardi, 28 anni, Sebastiano Ierardi, 24 anni e Alfonso Toscano, 28 anni, di Petilia Policastro (Cz); Giacinto Venneri, 42 anni, di Rogliano (Cs); Damiano Zendra, 25 anni, di Ossimo Inferiore (Bs); Luigi Imberti, 25 anni, di Vignolo (Cn). La decima vittima morirà per collasso cardiaco il 7 dicembre all’ospedale San Vito di Torino, dove era stata ricoverata per un principio di congelamento ai piedi. Gaspare Imberti il nome, fratello di Luigi, di 28 anni, anch’egli cuneese di Vignolo, sposato e padre di due figli.

Rimangono gli interrogativi, retorici o meno, comunque insoluti della tragedia. Se i lavori erano tanto urgenti da giustificare che ad inizio dicembre ci fossero operai impegnati sul versante infido della montagna; se era normale alloggiare in quota dentro una baracca di legno senza almeno il riparo di uno sbarramento paravalenghe; ed a chi risaliva la responsabilità di tenere in quel posto i lavoratori, se all’Azienda elettrica o all’impresa Mattioda. Queste le fondamentali domande che accompagnano quei giorni e che rimarranno sempre prive di risposte: domande e risposte che si rinnovano, con poche varianti, ogni volta che a morire è un predestinato alla vita grama, che accetta qualsiasi condizione pur di portare a casa un salario. Ieri come oggi.

Una paga mensile che per i lavoratori dell’impresa è di 55.000 mila lire in media, alle quali occorre detrarre 18 mila lire per il vitto, 600 lire per l’alloggiamento in baracche ed altre 600 lire per l’uso domestico di casseruole, posate e bicchieri. Rimangono in tasca nemmeno 36.000 lire. Eppure sono molti, nell’arcipelago dell’Italia nordista del boom economico, quegli uomini arrivati dalle contrade più miserevoli d’Italia, affamati di una fame atavica, a convenirne, anzi, ringraziando il cielo, pur sapendo di mettere in gioco anche la propria esistenza. Di quei giorni oggi resta il pensiero di una dolente epopea del lavoro e dei suoi martiri e, come scenario, la maestosità della montagna con le sue convulsioni imprevedibili.

Ringrazio Pietro Giorgis e Lino Fogliasso.

Fonti

Gazzetta del Popolo, 3,4 dicembre 1959.

La Stampa, 3,4,5,8 dicembre 1959.

L’Unità. 3,4,5,9 dicembre 1959.

Stampa Sera, 3-4, 4-5 dicembre 1959.

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.