AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

13 Gennaio 2024 - 09:30

Giuseppe Mazzini

Il docente Unitre di Cuorgnè Alerino Fornengo mercoledì 10 gennaio nelle Chiesa della Trinità ha parlato di una figura, anche attraverso l’ascolto di brani musicali, che ha incarnato il sentire di un epoca, i sogni di un intero popolo.

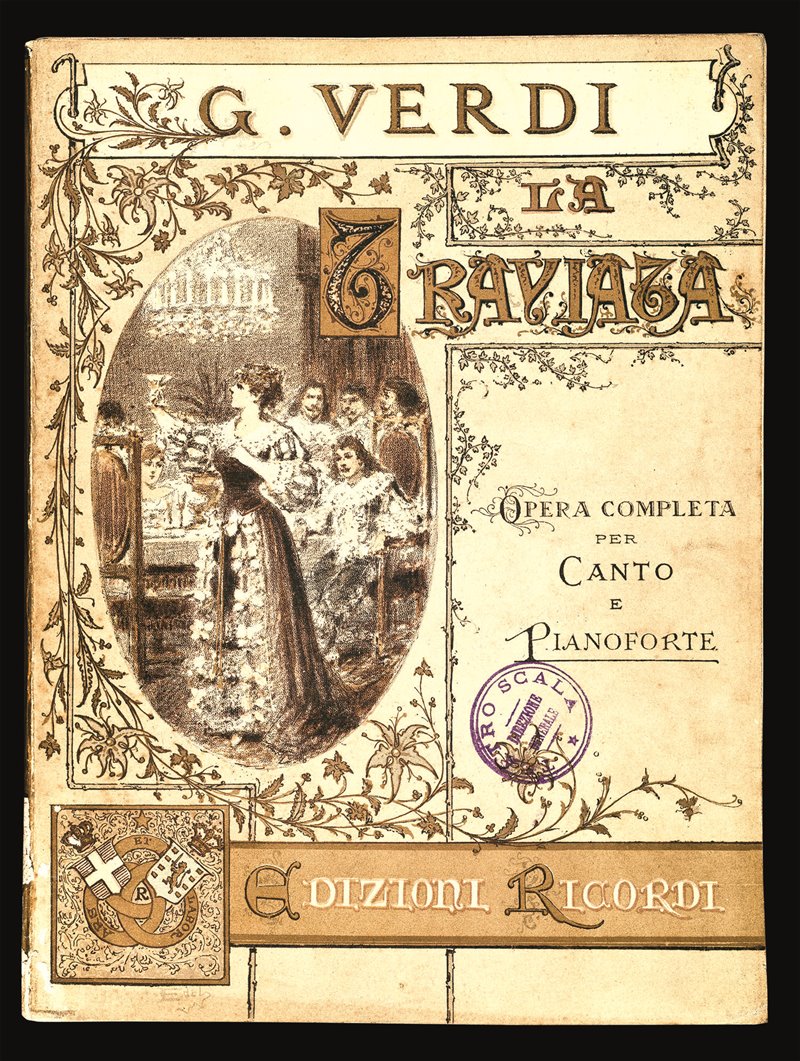

Giuseppe Verdi è una di queste figure, compositore assurto a simbolo dell’identità culturale dell’Italia unita. Le opere che il musicista compose durante la sua lunga carriera, quali il Nabucco o il Don Carlos, fecero la loro comparsa sullo sfondo dei moti rivoluzionari che agitarono la Penisola nel corso dell’Ottocento e divennero l’emblema dell’Italia del Risorgimento. In quel periodo gli italiani necessitavano di figure pronte a farsi interpreti delle rivendicazioni collettive e capaci di assumere la guida dei propri compatrioti sulla via dell’unità e dell’identità nazionale.

Anche se il compositore di Busseto non era certamente un rivoluzionario come Mazzini o Garibaldi, riuscì a trasporre nella musica l’anelito alla libertà degli italiani, infiammando il loro patriottismo con l’energia e la forte carica emotiva delle sue opere.Nacque nel 1813 nel piccolo Ducato di Parma, all’epoca incluso tra i possedimenti napoleonici, e morì nel 1901 a Milano, che era già la capitale economica dell’Italia.

Pochi artisti furono tanto esaltati in vita dai loro compatrioti come lui. Fama e successo lo raggiunsero presto, se già nel 1846, quando aveva solo 33 anni, lo scrittore Benedetto Bermani pubblicò una biografia su di lui: Schizzi sulla vita e sulle opere del maestro Giuseppe Verdi.

Curiosamente, soltanto sei anni prima la situazione appariva diametralmente opposta. Il secondo lavoro di Verdi, Un giorno di regno, presentato alla Scala di Milano nel settembre del 1840, si era rivelato un clamoroso insuccesso. D’altronde, nell’arco di due anni egli aveva perso i due figlioletti e la giovane moglie, morta di meningite; aveva così portato a termine l’opera in condizioni psicologiche disastrose solo per rispettare il contratto. Conscio dei limiti del suo lavoro e oppresso dal dolore, Verdi aveva giurato di non scrivere mai più una nota.

Tuttavia, come narra lo stesso compositore nella sua Autobiografia epistolare, in una sera d’inverno del 1841 l’impresario della Scala Bartolomeo Merelli insistette perché musicasse un libretto del poeta Temistocle Solera, Nabucodonosor. Verdi ricorda di aver gettato il manoscritto sul tavolo “con un gesto quasi violento”, non appena rincasato; ma il fascicolo cadendo sul tavolo si era aperto: “Senza saper come i miei occhi fissano la pagina che stava a me innanzi e mi si affaccia subito il verso ‘Va’ pensiero sull’ali dorate’.

Scorro i versi seguenti e ne ricevo una grande impressione”, narrò il compositore. Verdi lesse l’opera tre volte quella notte: “Al mattino si può dire che io sapeva a memoria tutto il libretto di Solera”. l dramma su libretto di Solera narrava le vicissitudini degli ebrei, schiacciati dal potere dispotico del sovrano babilonese Nabucodonosor.

Ogni italiano avrebbe potuto riconoscere le proprie sventure in quelle del popolo ebraico: Nabucodonosor non era che un simbolo dell’oppressore austriaco. Colpito da tale opera, Verdi, fervente patriota e strenuo sostenitore degli ideali liberali che serpeggiavano in Europa, accantonò la tristezza, pronto a rimettere in gioco il proprio talento.

Un anno dopo, il 9 marzo del 1842, il Nabucco, contrazione dell’originario Nabucodonosor, venne messo in scena per la prima volta al Teatro alla Scala ed ebbe un successo straordinario, il coro tanto da essere rappresentato 64 volte nel suo primo anno di esecuzione. Fu soprattutto degli ebrei in schiavitù del terzo atto a infiammare l’animo degli spettatori.

Gli emozionanti versi del Va’ pensiero, la sua invocazione nostalgica: “Oh, mia patria sì bella e perduta!” sarebbero rimasti scolpiti nell’immaginario collettivo. Il coro del Nabucco subì un processo di mitizzazione senza pari che lo trasformò in un potente inno nazionalista, fatto proprio dai patrioti italiani. Benché furono personaggi chiave come Cavour, Garibaldi e Mazzini a guidare la lotta per l’indipendenza e l’unità d’Italia, alimentata da letterati quali Manzoni, Grossi o Guerrazzi, Verdi offrì un contributo fondamentale al Risorgimento con la sua musica carica di valori simbolici.

Dopo la rappresentazione del Nabucco, Verdi vide i suoi incarichi aumentare, così come gli interventi della censura. Il compositore, peraltro, poteva contare sulla protezione della contessa Clara Maffei, che gestiva a Milano un salotto culturale, punto di riferimento per gli oppositori liberali.

L’opera I Lombardi alla prima crociata nel 1843, composta da Verdi subito dopo il Nabucco, segnò il suo primo incontro con la censura austriaca. Verdi, in ogni caso, continuò a mettere in musica i temi della tirannia e della rivolta in opere come l’Attila, 1846, che narra la discesa nei territori italiani del temuto esercito unno, o il Macbeth, 1847, dove, all’inizio dell’ultimo atto, i profughi scozzesi piangono le sorti della loro “Patria oppressa”. Il compositore parmense, del resto, rivestì, seppur in minor parte, un ruolo anche politico.

Nel 1859 egli rappresentò la sua città natale, Busseto, nell’assemblea che votò l’annessione delle province parmensi al Regno di Sardegna, poi Regno d’Italia, e partecipò alla deputazione che portò al futuro sovrano d’Italia Vittorio Emanuele II i voti del plebiscito. In seguito, su proposta di Cavour, capo del governo sabaudo, prese parte al primo parlamento dell’Italia unita,di cui fu deputato dal 1861 al 1865, anno in cui decise di ritirarsi per dedicarsi nuovamente alla carriera musicale.

A quest’epoca risale la stesura del Don Carlos, 1867, opera al cui centro dominano le figure negative di Filippo II e del grande inquisitore, personaggio nel quale si condensa la veemente critica anticlericale del compositore. La Chiesa viene infatti presentata da Verdi come un crudele apparato al servizio del potere e dell’ambizione.

Quando l'imperatrice di Francia Eugenia, di origini spagnole, assistette alla prima all’Opéra di Parigi, ritenne senz’altro offensivo il soggetto deldramma, accusando Verdi di aver accolto i luoghi comuni della leggenda nera antispagnola e anticattolica. In realtà, con il Don Carlos il compositore aveva inteso affrontare un tema di scottante attualità per l’epoca: il conflitto tra Stato e Chiesa. La conquista dell’ultimo baluardo che impediva la piena unificazione dell’Italia, lo Stato Pontificio, sarebbe avvenuta solo tre anni dopo, con la presa di Roma, il 20 settembre del 1870.

L’impegno civile e l’apporto del musicista alla causa dell’Unità fu riconosciuto dalle personalità politiche del nuovo Stato italiano, tanto che nel 1874 il re Vittorio Emanuele II lo nominò senatore a vita, carica che, peraltro, sarà per Verdi poco più che onorifica. Quando il compositore morì a Milano, il 27 gennaio 1901, le persone che a migliaia accompagnarono la sua salma all’ultima dimora intonarono il Va’ pensiero, salutando così uno dei massimi protagonisti del Risorgimento.

PAGINE DI STORIA

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.