AGGIORNAMENTI

Cerca

Lo Stiletto di Clio

21 Febbraio 2025 - 09:18

10 giugno 1972, il card. Pellegrino col can. Guglielmo Pistone alla consacrazione della chiesa di San Vincenzo a Settimo

«Dinamiche religiose a Torino negli anni Settanta tra politica, società e culture»: è il titolo del convegno di studi che si è tenuto nel capoluogo subalpino, venerdì 21 e sabato 22 febbraio, al Polo del ‘900, per iniziativa della Fondazione Michele Pellegrino, col patrocinio del Dipartimento di studi storici dell’Università. Vi hanno partecipato studiosi di generazioni diverse, da Francesco Traniello a Franco Garelli, da Stefano Musso a Paolo Soddu, tutti impegnati ad analizzare i mutamenti delle comunità cattoliche e protestanti all’ombra della Mole antonelliana, «in un periodo di forti tensioni sociali e di crescenti difficoltà economiche», come si puntualizza nella lettera d’invito.

È incontestabile che gli anni Settanta del secolo scorso furono caratterizzati, a Torino, non soltanto per quanto concerne i fenomeni religiosi, dal ministero episcopale del cardinale Michele Pellegrino, docente universitario, già titolare delle cattedre universitarie di Letteratura cristiana antica e di Grammatica greca e latina. Deceduto il 10 ottobre 1986, Pellegrino fu arcivescovo in una città inquieta, fra il 1965 e il 1977. La sua figura e il suo pensiero continuano a far discutere.

La capitale italiana dell’automobile attraversava allora una fase assai delicata della propria storia. Finita la stagione del boom economico, rimanevano gli scompensi della tumultuosa crescita urbana, mentre la classe politica locale, rivelatasi assai poco preveggente, difettava di prospettive programmatiche. Cresciute a dismisura, senza equilibrio col territorio, cittadine come Settimo, Grugliasco, Collegno, Orbassano, Pianezza, Alpignano, Moncalieri, Rivoli, Beinasco, San Mauro, Venaria Reale e Nichelino lamentavano gravissime carenze nei servizi pubblici. Con i suoi 965 sacerdoti diocesani, la Chiesa torinese appariva divisa: alle ali estreme si collocavano i tradizionalisti, nostalgici di un passato dissoltosi sotto l’incalzare dei tempi moderni, e gli innovatori a ogni costo, disponibili alle più avventate fughe in avanti.

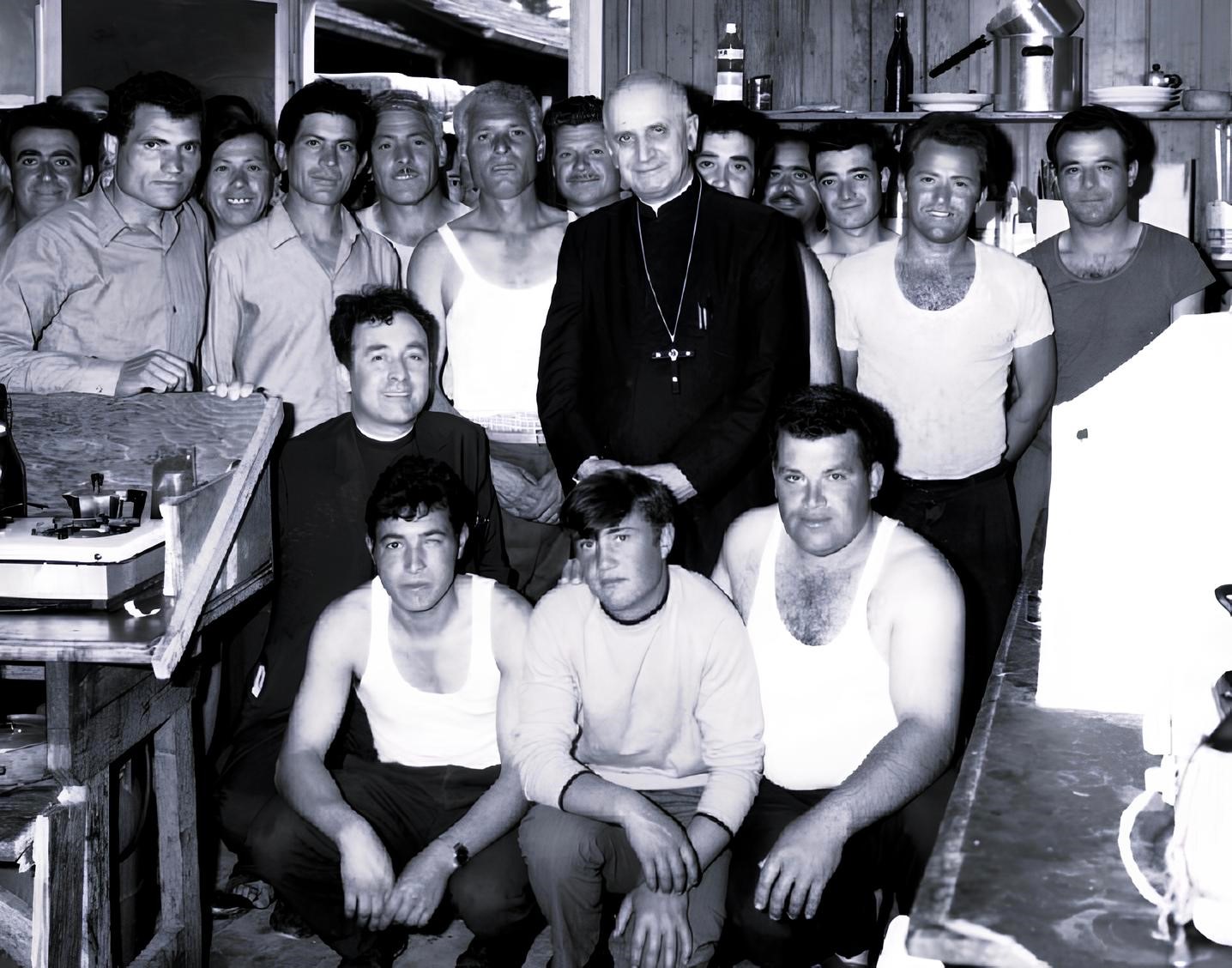

Il cardinale Michele Pellegrino fra gli operai

Per molti, a distanza di decenni, «padre» Michele Pellegrino è il pastore dalle intuizioni profetiche, impegnato a difendere i diritti dei deboli e degli emarginati, teso alla ricerca del dialogo fuori e dentro la Chiesa». Per altri, bene incarna lo spirito di certi ambienti ecclesiali che guardavano un po’ troppo a sinistra, non nascondendo le simpatie per il Partito comunista italiano, specie dal 1972 quando Enrico Berlinguer ne divenne segretario nazionale. «Fu lui, Pellegrino, a scrivere quella che viene considerata il vero documento ufficiale del cattocomunismo italiano, la lettera pastorale “Camminare insieme”», sentenzia il giornalista Michele Brambilla, cattolico, nella sua storia del Sessantotto («Dieci anni di illusioni», Rizzoli, 1994). Un giudizio superficiale e ingiusto.

Certo è che l’episcopato del cardinale Pellegrino si svolse all’insegna del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II, le cui direttive egli volle attuare nel modo più completo, anche se – ammonì – «dobbiamo frenare le impazienze e non sostituire, con un atteggiamento di riprovevole presunzione, le nostre vedute alle norme che ci vengono dalla Chiesa stessa». Al di là delle caute dichiarazioni, l’arcivescovo si dimostrò sinceramente convinto che i maggiori pericoli per l’attuazione del Concilio potessero venire dalle ali conservatrici della Chiesa, più che dalle «impazienze» degli innovatori a oltranza. Il suo atteggiamento – come ricordava tempo fa Renzo Savarino, docente di storia della Chiesa presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale – non poteva che contribuire a radicalizzare le posizioni dei cattolici torinesi. Troppi vollero credere che l’osservanza dei decreti conciliari, intesi come radicale novità, comportasse «una frattura o addirittura il rifiuto del proprio passato». Sull’opposto versante si attribuì all’arcivescovo «la responsabilità di tutti i disastri e di tutti gli arbitri compiuti da coloro che si autoproclamavano suoi seguaci e detentori esclusivi del suo spirito».

Un’attenzione specifica dedicò «padre» Michele Pellegrino al mondo del lavoro. Destò scalpore, nel 1973, la visita alla «tenda rossa», davanti alla stazione di Porta Nuova, per esprimere la solidarietà della Chiesa torinese nei confronti degli operai metalmeccanici impegnati in una dura battaglia sindacale. La già citata lettera pastorale «Camminare insieme» (1971) gli valse l’accusa di «neomarxismo» da parte di Alberto Ronchey (1926-2010), allora direttore del quotidiano «La Stampa», poi ministro nei governi presieduti da Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi. Oggetto di palesi strumentalizzazioni da sinistra e da destra, il documento fu per lo più interpretato in chiave politica. In realtà, Pellegrino – com’è ormai acclarato – voleva richiamare la diocesi all’urgenza di vivere con più intensità la scelta preferenziale dei poveri.

Oggi, anche se i giudizi non sono univoci, la ricerca storica sta progressivamente dissolvendo i più tenaci luoghi comuni sul difficile episcopato di Michele Pellegrino. Non c’è dubbio che l’arcivescovo seppe sempre distinguere fra il rifiuto dell’ideologia marxista e la collaborazione «legittima e doverosa a tutto ciò che serve alla promozione umana». Semmai, al pari di altri, egli non si avvide che i mutamenti sociali in corso erano sul punto di sgretolare le identità di classe. Qui, però, il discorso si fa complesso.

Di Pellegrino disse Anastasio Ballestrero, che gli succedette nel 1977 alla guida della diocesi di San Massimo e lavorò alacremente per ricomporre le lacerazioni: «Agli uomini ha voluto bene, e lo sa questa nostra città. Che qualche volta il bene lo abbia anche aiutato a coltivare illusioni, non lo si potrà negare, ma questa è la testimonianza della sua onestà».

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.