AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

20 Maggio 2023 - 10:29

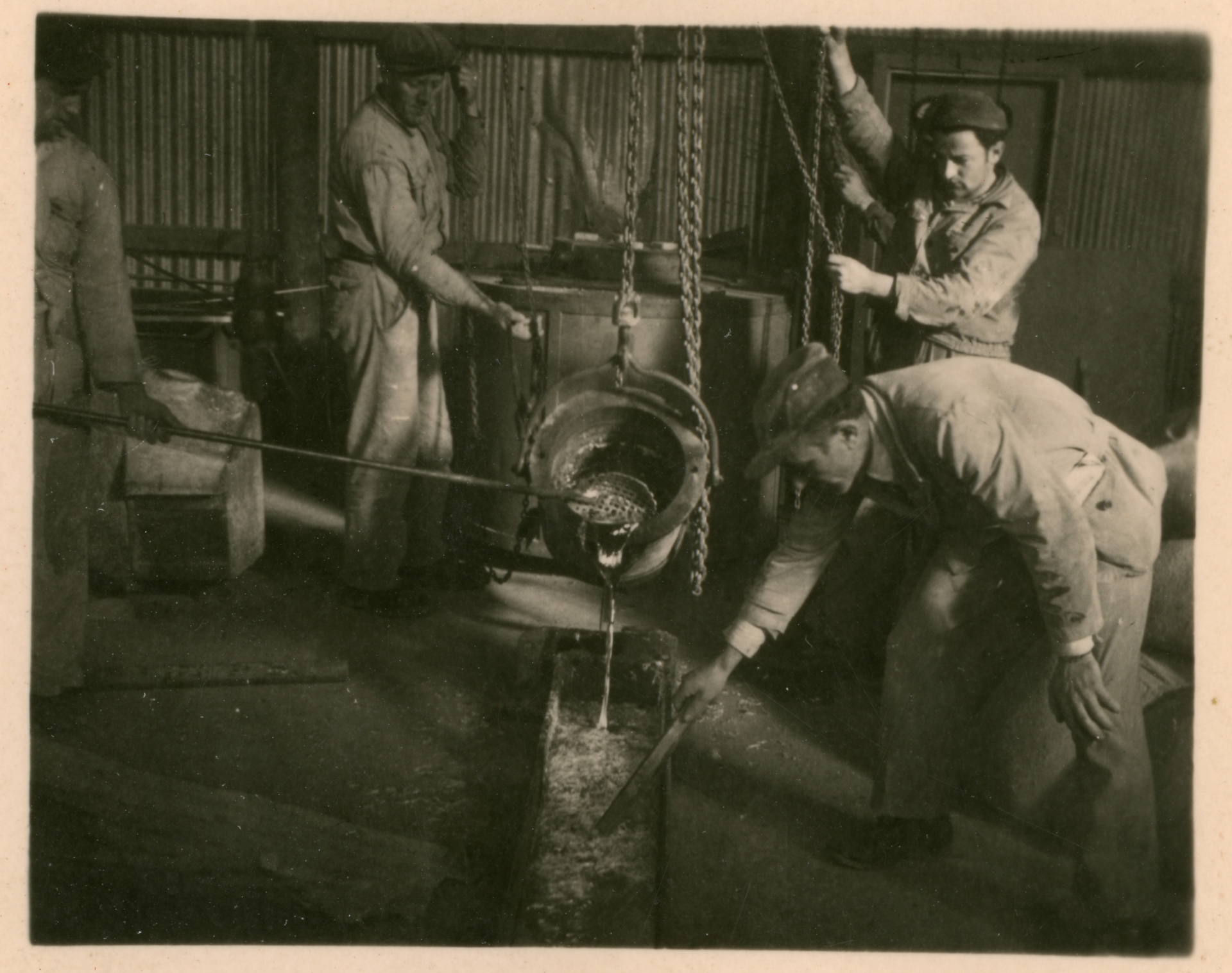

IN FOTO Impianto di frantumazione e forni (fine anni ’40).

Per trattare in pochi fogli della storia della miniera di Amianto di Balangero un buon inizio è rileggere i racconti di Primo Levi e Italo Calvino, che in momenti diversi hanno frequentato l’Amiantifera.

Le parole di Primo Levi e di Italo Calvino.

«In una collina tozza e brulla, tutta scheggioni e sterpi, si affondava una ciclopica voragine conica, un cratere artificiale, del diametro di quattrocento metri: era in tutto simile alle rappresentazioni schematiche dell’inferno, nelle tavole sinottiche della Divina Commedia. Lungo i gironi, giorno per giorno, si facevano esplodere le volate delle mine: la pendenza delle pareti del cono era la minima indispensabile perché il materiale smosso rotolasse fino in fondo, ma senza acquistare troppo impeto. Al fondo, al posto di Lucifero, stava una poderosa chiusura a saracinesca; sotto a questa era un breve pozzo verticale che immetteva in una lunga galleria, orizzontale; questa, a sua volta, sboccava nell’area libera sul fianco della collina, a monte dello stabilimento. Nella galleria faceva la spola un treno blindato: una locomotiva piccola ma potente presentava i vagoni uno per uno sotto la saracinesca affinché si riempissero, poi li trascinava a rivedere le stelle. Lo stabilimento era costruito in cascata, lungo il pendio della collina e sotto l’apertura della galleria: in esso il minerale veniva frantumato in un mostruoso frantoio. (...) C’era amianto dappertutto, come una neve cenerina…».

Primo Levi, Il sistema periodico, capitolo Nichel, Einaudi, 1975.

«L’auto girò l’ultima curva tra i castagni e davanti ebbe la montagna d’amianto con le cime e le pendici scavate ad imbuto, e la fabbrica compenetrata in essa. Quelle erano le cave, quelle gradinate lucide ad anfiteatro tagliate nella montagna rossiccia di cespugli invernali; la montagna scendeva pezzo a pezzo nei frantoi della fabbrica e veniva risputata in enormi cumuli di scorie, a formare un nuovo, ancora informe, sistema montagnoso grigio opaco…».

Italo Calvino, l’Unità, 28 febbraio 1954.

Levi lavorò presso la Miniera – all’epoca Cave di san Vittore – agli inizi degli anni ‘40, al suo primo impiego in qualità di chimico, con lo scopo di studiare un metodo per estrarre il nichel dal serpentino, la roccia madre dell’amianto crisotilo.

Calvino, in qualità di redattore de l’Unità, scrisse della miniera – diventata nel frattempo Amiantifera di Balangero – nei primi anni ‘50, a proposito di un memorabile sciopero durato 40 giorni con relativa trattativa sindacale.

Nei loro racconti emergono gli elementi salienti che rendono unico il sito della miniera di amianto di Balangero.

«La collina tozza e brulla, tutta scheggioni e sterpi» esiste ancora, mentre «la ciclopica voragine conica», le cui dimensioni dall’epoca di Levi sono enormemente aumentate – vedremo di seguito in che modo e perché – è ora occupata da un lago alimentato da sorgenti naturali. Tempo ne è passato molto, eppure ancora oggi, nel risalire da Balangero la strada Provinciale per San Pietro, oppure passando per il Colle Forcola tra Corio e Coassolo, «le gradinate grigie, lucide ad anfiteatro tagliate nella montagna» rimangono testimoni mute di una epopea di lavoro e di fatiche che sarebbe auspicabile non venisse del tutto dimenticato.

All’epoca di Levi la storia della miniera datava già di una ventina d’anni, e quasi cinquanta ne sarebbero ancora passati prima della traumatica chiusura, nel maggio del 1990.

IN FOTO Operai al lavoro nel reparto di insaccatura negli anni ’60.

Gli studi.

I primi documenti sul giacimento di Balangero risalgono al 1835, quando Vincenzo Barelli nei suoi Cenni di statistica mineralogica degli Stati di S.M. Il Re di Sardegna segnala la presenza di ferro ossidato nell’asbesto, in prossimità del Monte Rolei, a monte di Balangero.

Il successivo cenno a Balangero lo troviamo ne I tesori sotterranei d’Italia. Parte I. Regione delle Alpi, la monumentale opera di W. Jervis, (Loescher, 1873) che indica la presenza di serpentinite asbestifera, nella varietà crisotilo, alle pendici del Monte San Vittore.

La data ufficiale della scoperta del giacimento di amianto di Balangero è però il 1904, ad opera del Commendatore Callisto Cornut.

Negli anni successivi si intensificarono gli studi geologici ed industriali allo scopo di comprendere l’ampiezza e la ricchezza del giacimento.

Si tenga presente che le zone più ricche di amianto presentavano un tenore di fibre del 5-8%, il che significa che più del 90% del volume di roccia cavata era comunque sterile destinato a discarica.

Chiacchierando con i vecchi di Lanzo e Corio capiterà di incontrare i nipoti di coloro che servirono da guide e portatori agli studiosi dell’epoca; tutti ribadiranno che i geologi stessi erano meravigliati della singolare ricchezza in amianto della montagna di Balangero.

IN FOTO Panoramica degli stabilimenti dell’Amiantifera nel maggio 1966. Sullo sfondo i gradoni del bacino di estrazione.

La Società Anonima Cave di San Vittore.

Nel 1913 è fondata la Società Anonima Cave di San Vittore, che dopo una lunga fase di stallo inizierà a produrre amianto in fibra solo a partire dal 1921.

I quantitativi di roccia trattati giornalmente andranno aumentando di pari passo con l’innovazione tecnologica, che mirerà a trovare metodi sempre più efficienti per separare le fibre di amianto dalla roccia madre serpentinifera, passando da una produzione annua di 5.000 tonnellate di fibra nel 1928 alle 28.000 tonnellate del 1938.

All’inizio la coltivazione del giacimento avvenne mediante i Glory Hole, enormi scavi ad imbuto in cui la roccia, demolita con l’esplosivo, si ammassava sul fondo del cratere. Da lì una saracinesca faceva cadere la roccia sui vagoni di un trenino che la portava agli impianti di lavorazione, dove tramite frantumazione, essiccazione, separazione ed insaccatura la fibra era separata dalla roccia madre ed era pronta per la spedizione.

Nel 1951 la proprietà passò alla Amiantifera di Balangero dell’imprenditore Rinaldo Colombo. Furono intraprese grandi opere di ammodernamento e, a partire dal 1956, si passò dal sistema Glory Hole – che divenendo sempre più grandi interferivano l’uno con l’altro – alla coltivazione a gradoni, sorta di terrazze scavate nella roccia, alte una dozzina di metri e larghe circa dieci metri. Lo sbancamento avveniva tramite l’uso di esplosivi.

Allo scopo di migliorare la produzione nel 1968 venne costruito un enorme frantoio mobile, installato nel bacino di cava, che eseguiva una prima frantumazione del materiale già al momento dell’estrazione. Tramite nastro trasportatore o camion il materiale dalla cava veniva portato agli stabilimenti.

Lo scarto della lavorazione era avviato su un secondo nastro trasportatore che dagli stabilimenti, a quota 600 metri sul livello del mare, saliva fino alla cresta divisoria tra Balangero e Corio, a quota 850 metri. Da lì il materiale sterile era rovesciato sulla discarica del versante Corio.

Gli anni della massima produzione.

Negli anni ‘70 la produzione di fibre raggiunse il suo apice di 160.000 tonnellate annue di materiale venduto, destinato per il 60% alla esportazione verso il Giappone, la Francia, la Spagna, la Germania e, in minor misura, gli Stati Uniti.

Prospezioni geologiche mostrarono che al disotto del livello sterile del giacimento vi era un altro strato di serpentina fortemente mineralizzata ad asbesto, di qualità pari a quanto era in corso di scavo. La Società Amiantifera acquistò pertanto buona parte dei terreni agricoli alle falde del Monte Giovetto, a Est della miniera, in previsione di una successiva espansione.

Nel 1984 il Ministero dell’Industria concesse all’Amiantifera la possibilità di occupare alcuni territori nel Comune di Corio per procedere ad un ulteriore ampliamento dell’area di discarica. Tutto preludeva ad un significativo aumento delle dimensioni e potenzialità della miniera, eppure...

L’enorme discarica sul versante Corio iniziò a costituire una incombente minaccia per l’abitato di Corio e le sue frazioni, data l’incoerenza del materiale e la grande inclinazione delle pareti. Per non parlare della polvere provocata dal rovesciare ogni giorno a valle tonnellate di roccia frantumata. Roccia che conteneva ancora una rilevante percentuale di crisotilo, in forma di fibre che nella lavorazione erano rimaste attaccate al serpentino.

Il giorno 26 luglio 1974 il Comune di Corio denunciò in una Delibera del Consiglio Comunale il pericolo arrecato dalla discarica lato Fandaglia e della continua emissione di polveri nelle zone di Cudine, Corio e Benne. Erano le prime avvisaglie della tempesta che stava per abbattersi sull’Amiantifera.

Nel 1983 la società venne acquistata dai fratelli Puccini di Roma. Da tale anno iniziò il declino della società, che dovette scontrarsi con la diminuzione della richiesta di materiale, la mancanza di liquidità e la ventilata possibilità dell’emanazione di una legge che proibisse estrazione, commercio ed uso dell’amianto.

Gli ultimi anni.

Nell’aprile del 1990, a motivo di gravi inadempienze riguardo la sicurezza sui luoghi di lavoro, il ministero per l’Industria dichiarò decaduta la concessione per l’estrazione dell’amianto.

La società, già oberata di debiti e non potendo più estrarre amianto, dichiarò fallimento il 18 maggio 1990. Cessava bruscamente un’attività mineraria durata per quasi settanta anni. Veniva abbandonato a se stesso ed agli elementi un sito che aveva necessità di controllo e di bonifica.

Seguirono diversi anni di conflitti e diatribe di ordine giuridico riguardo alla proprietà e disposizione dei beni lasciati dalla fallita società e per i risarcimenti dovuti ai creditori ed ai dipendenti della Amiantifera. Nel 1992 venne approvata la legge n. 257 che metteva al bando l’amianto in Italia; nel 1994 venne creata la R.S.A. Srl, società di proprietà pubblica avente come scopo la bonifica dell’area della ex Miniera di Amianto di Balangero, Corio e Lanzo. Soltanto nel 2006, però, la R.S.A. divenne proprietaria dell’ex Amiantifera.

Nel 1998 il sito di Balangero venne classificato come Sito di Bonifica di Interesse nazionale. In tal modo prese avvio un intenso programma di interventi per la messa in sicurezza e la sistemazione idrogeologica delle aree di maggiore rischio ambientale.

Infatti, con l’abbandono della miniera il bacino di cava, alimentato da una sorgente sotterranea non più drenata, si riempì d’acqua trasformandosi in un lago e sommergendo il frantoio mobile. Al contempo le discariche di materiali lapidei iniziarono a mostrare segni di cedimenti strutturali; particolarmente preoccupante era la situazione sul versante Corio, dove l’immensa discarica (30 milioni di metri cubi di pietrame frantumato) minacciava in più punti di rovinare sulle sottostanti frazioni del comune di Corio. Dai cumuli di pietrame, non più bagnati dalla gestione della miniera, ad ogni soffio di vento si sollevavano nuvole di polvere e fibre di amianto.

A distanza di più di trent’anni dal fallimento della Amiantifera di Balangero e l’abbandono della miniera, molti interventi di bonifica e risanamento ambientale sono stati eseguiti, ma molto rimane ancora da fare.

Un imponente intervento ha interessato la discarica di materiale sterile sul versante Corio: la pendenza dell’immane cumulo è stata addolcita, sono stati realizzati dei passi d’uomo e delle discenderie per convogliare le acque piovane, mentre la sommità è stata modellata a gradoni per consentire interventi di controllo e manutenzione.

Altri gradoni e canali di scolo delle acque piovane sono stati realizzati presso le discariche di materiali sterili sul versante Balangero, dove un canale di gronda convoglia gran parte dell’acqua piovana nel lago di cava.

Il bacino di cava si è progressivamente alzato di livello, sommergendo del tutto il frantoio mobile, fino a raggiungere il livello di sfioramento del catino naturale; ora esso riversa le acque in eccesso nel rio Pramollo, verso Balangero.

Negli stabilimenti si è provveduto a reinsaccare alcune centinaia di tonnellate di sacchi di fibre di amianto conservate nei vecchi magazzini. Per custodirle è stato restaurato uno dei capannoni dell’Amiantifera, adibendolo a deposito temporaneo dei big-bags derivanti dalla bonifica. Nei prossimi anni si interverrà sul corpo centrale degli stabilimenti per recuperare il rottame di ferro (che è di proprietà privata).

Ora non si sentono più i botti delle volate ed il fracasso dei frantoi. Sui boschi cresciuti sopra alle vecchie discariche di Balangero – «gli enormi cumuli di scorie» – stridono le poiane; le strade interne della miniera sono usate da cinghiali, caprioli e cervi nei loro spostamenti furtivi. In aria si incrociano ghiandaie e sparvieri, mentre le lepri schizzano via all’ultimo momento da sotto i mezzi d’opera impiegati per la manutenzione. Nel lago di cava nuotano le folaghe e a volte un cormorano solitario si ferma per qualche giorno a pescare.

La miniera è vuota di vita umana, ma non abbandonata. Si cerca di tenere libere le piste ed i fossi di guardia delle strade, anche allo scopo di marcare il territorio per evitare gli scempi e le intrusioni del passato. Intanto, anno dopo anno, progetto dopo progetto, un tassello dell’opera di bonifica va a posto. Può essere un impianto bonificato, una scarpata rinverdita, un gradone che ormai si mimetizza tra le forme della montagna.

Nell’anno 2010 è stato bandito un concorso di idee per immaginare come potrebbe diventare l’area mineraria in un futuro. Proposte ce ne sono state molte, alcune bizzarre e sorprendenti. Quel che avverrà dipende da molteplici fattori, tra i quali lungimiranza, oculatezza, avvedutezza, fantasia, coraggio. Il dato di fatto è che una intera montagna di materiale sterile e un lago di cava di milioni di metri cubi d’acqua non passeranno inosservati, e non potranno essere dimenticati facilmente. Non sarebbe neanche corretto, per il rispetto dovuto a chi lavorò all’Amiantifera a stretto contatto con un killer micidiale.

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.