AGGIORNAMENTI

Cerca

Risorgimento culturale ed educativo

05 Maggio 2023 - 15:41

L'asilo infantile Maria Cristina di Agliè

La nascita degli asili in Italia risale all’inizio del XIX secolo, quando iniziava ad essere sentita l’esigenza, da parte delle famiglie dei lavoratori, di affidare i bambini ad una struttura che fosse in grado di “sorvegliarli”. I primi asili si configuravano quindi come ambienti di custodia, slegati da ogni finalità educativa, sulla linea delle francesi “salle d’asile”, fondate con il contributo della marchesa de Pastoret, e delle anglosassoni “infant’s school” e nacquero grazie ad interventi di carità privata. In seguito, grazie al contributo di noti pedagogisti, gli “asili di carità ed infanzia” furono concepiti come istituzioni che, sovvenzionate dai contributi di benefattori, custodissero i bambini, di età compresa fra i due anni e mezzo ed i sei anni, e fossero propedeutici alla scuola elementare, fornendo i primi rudimenti di istruzione. Gli asili, da “luoghi di custodia”, divennero la prima fase educativa del processo di formazione dell’individuo.

Nel 1828, il marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo, sindaco di Torino, fondò, a sue spese, primo in Piemonte e tra i primi in Italia, l’Asilo Barolo, ospitato in due locali nel proprio palazzo in Via delle Orfane; raccoglieva circa 200 bambini di madri operaie, evitando loro l’abbandono in strada. Pare comunque che fin dal 1825 la marchesa Giulia Colbert, consorte di Tancredi, ospitasse ed assistesse gruppi di bambini, in forma familiare e privata, per alcuni periodi dell’anno. A partire dal 1834, l’asilo venne affidato alle suore di Sant’Anna, congregazione fondata dai marchesi di Barolo, per assicurare una forte e qualificata presenza educativa. Carlo Tancredi fu inoltre il probabile autore, insieme a Cesare Balbo, di “Sull’educazione della prima infanzia nella classe indigente: brevi cenni dedicati alle persone caritatevoli”, pubblicato a Torino nel 1832, dove si legge: “un soccorso bene ordinato in favore dell’infanzia serve in seguito a risparmiare tante altre limosine a pro di madri senza lavoro, di giovani senza mestiere, di persone inette o traviate e d’altre indisposte, deboli o malaticce” e contribuisce quindi “all’abolizione della mendicità, al miglioramento della morale pubblica e alla vera prosperità dello stato”. Dopo questa esperienza, a Torino fu un fiorire di asili d’infanzia. Nel 1831, la contessa Eufrasia Solaro di Villanova, consorte di Carlo Francesco II di Valperga Masino, fondò nel proprio palazzo di Via Alfieri una scuola infantile, in seguito affidata alle suore Rosminiane della Provvidenza.

Nel 1833 fu la volta del canonico Giuseppe Cottolengo, che aprì un asilo per un centinaio di bambini figli di operai all’interno della Piccola Casa della Divina Provvidenza. Nel settembre 1834, il conte Balbiano di Viale fondò a Chieri un asilo che affidò anch’egli alle suore Rosminiane. Tra il 1835 e il 1836 i marchesi Costanza e Roberto D’Azeglio aprirono un asilo per bambine nel quartiere Borgo Po. Negli anni a seguire, lo stesso sovrano Carlo Alberto si fece carico dell’istituzione di due asili, nel 1838 e 1840, con sede al Bastione Verde presso le scuderie reali.

Ferrante Aporti, di origine lombarda, iniziò ad occuparsi di educazione quando fu nominato, dall’amministrazione austriaca, direttore della Scuola Elementare Maggiore di Cremona ed ispettore scolastico. Secondo l’Aporti, l’educazione era finalizzata alla lotta all’ignoranza, l’unica origine dei mali dell’uomo. In pochi anni, iniziò a tenere corsi per i maestri, presentò progetti di riforma scolastica e promosse la diffusione di nuove istituzioni educative. Inoltre, approfondì gli studi pedagogici, scrivendo articoli e saggi. Nel 1828 fondò a Cremona il suo primo asilo d’infanzia italiano, a pagamento. Ma già nel 1831, aprì una sottoscrizione per istituirne uno gratuito, che sottraesse i fanciulli più poveri dall’indigenza e dall’ignoranza. Nel 1844, Re Carlo Alberto di Savoia lo chiamò a Torino, per tenere il corso di “Metodi per gli insegnanti elementari” presso la Regia Università.

I genitori occupati nel procacciare il vitto alla loro famiglia non possono caricarsi del peso dell’istruzione e spesso ancora gareggiano con i figli nell’ignoranza dei doveri cristiani. Restano pertanto abbandonati quegli innocenti in braccio al loro consiglio

Morì a Torino nel 1858. Le finalità educative dell’asilo aportiano prevedevano che accogliesse e preservasse dai pericoli della strada i figli dei lavoratori, aiutasse e sostenesse le famiglie tramite la refezione, guidasse i bambini nello sviluppo intellettivo, religioso, morale e fisico, in modo da migliorare le condizioni sociali. Per Aporti l’asilo era una occasione di prima educazione, che non doveva essere rimandata ai sei anni di età, ma iniziata nella prima infanzia. Egli, inoltre, attraverso la pubblicazione del “Manuale di educazione ed ammaestramento per le scuole infantili”, del 1833, divenne un chiaro punto di riferimento per molti benefattori italiani: “I genitori occupati nel procacciare il vitto alla loro famiglia non possono caricarsi del peso dell’istruzione e spesso ancora gareggiano con i figli nell’ignoranza dei doveri cristiani. Restano pertanto abbandonati quegli innocenti in braccio al loro consiglio […]. La miseria li guida alle piazze, all’ozio, ai ridotti, ed apprendono le prime massime della scuola gratuita del vizio”.

La spinta alla creazione degli asili d’infanzia si diffuse anche nel Canavese, con esperienze che si ricordano ancora oggi come di primissimo livello nel settore dell’educazione dei bambini. Il primo asilo del territorio fu fondato a Rivarolo Canavese, ad opera di Maurizio Farina. Nacque nel 1804 e fu personaggio molto attivo: consigliere comunale, dal 1834 sindaco a Rivarolo, in seguito diplomatico e parlamentare. Pare che l’asilo funzionasse già nel 1835, in modo ufficioso ed informale; il compito educativo fu affidato alle sorelle della Congregazione delle Suore di Carità dell’Immacolata Concezione, fondata da Antonia Maria Verna. L’attività era rivolta a bambini di ogni estrazione sociale.

L’apertura ufficiale avvenne il 17 luglio 1837, con 22 alunni iscritti, sotto la guida della maestra Suor Gaetana Cresto e della sottomaestra Madre Antonia. Il numero degli alunni crebbe rapidamente: a dicembre erano raddoppiati; dopo un anno erano sessantotto, nel novembre successivo centoquindici. Nel febbraio 1839, Farina scriveva ad Aporti: “A Rivarolo le cose vanno assai bene, quanto allo spirito della istituzione; essa ha già messo profonde radici nell’animo di quella popolazione […] Il povero come il ricco e il ricchissimo, artigiani, coloni o nobili, tutti vogliono mandare i bimbi all’asilo. Se avessi un locale bastantemente grande e più di tutto se avessi le maestre necessarie si potrebbe forse già a quest’ora raccogliere giornalmente più di 250 o 300 fanciulli in due distinte scuole”.

Aporti visitò più volte l’asilo di Rivarolo e fu sempre prodigo di consigli. Scriveva a Farina nel dicembre 1843: “Come io riguarderò sempre le Scuole infantili di Rivarolo come le primogenite di codesto avventurosissimo Regno così vogliano essi considerarmi primo fra i reverenti suoi”.

Nel suo “Passeggiate nel Canavese”, il celebre corografo Antonino Bertolotti scriveva: “L’Asilo Infantile, gloria di Rivarolo e dell’esimio suo cittadino commendatore Farina Maurizio […] fu il primo asilo che sorgesse in Piemonte; e ciò avvenne nel 1837. Aperto primieramente per volontarie sottoscrizioni, […] governato da un regolamento stampato, […] fu tosto di modello agli Asili, che vennero in seguito impiantati. […] Il celebre Aporti […] dava incoraggiamenti e consigli per lettera, e poi visitatolo ne faceva grandi encomi”. La Contessa Eugenia Ricca di Castelvecchio iscrisse i suoi figli: uno dei primi allievi fu quindi Luigi Palma di Cesnola, fondatore e primo direttore del Metropolitan Museum di New York. Madre Antonia Maria Verna, dopo breve malattia, morì il 25 dicembre 1838. Ma la scuola di Rivarolo continuò la sua attività e divenne progetto pilota per l’apertura di altri asili aportiani: Maurizio Farina teneva contatti con sindaci e parroci, che chiedevano informazioni, notizie e maestre per fondarne di nuovi (1).

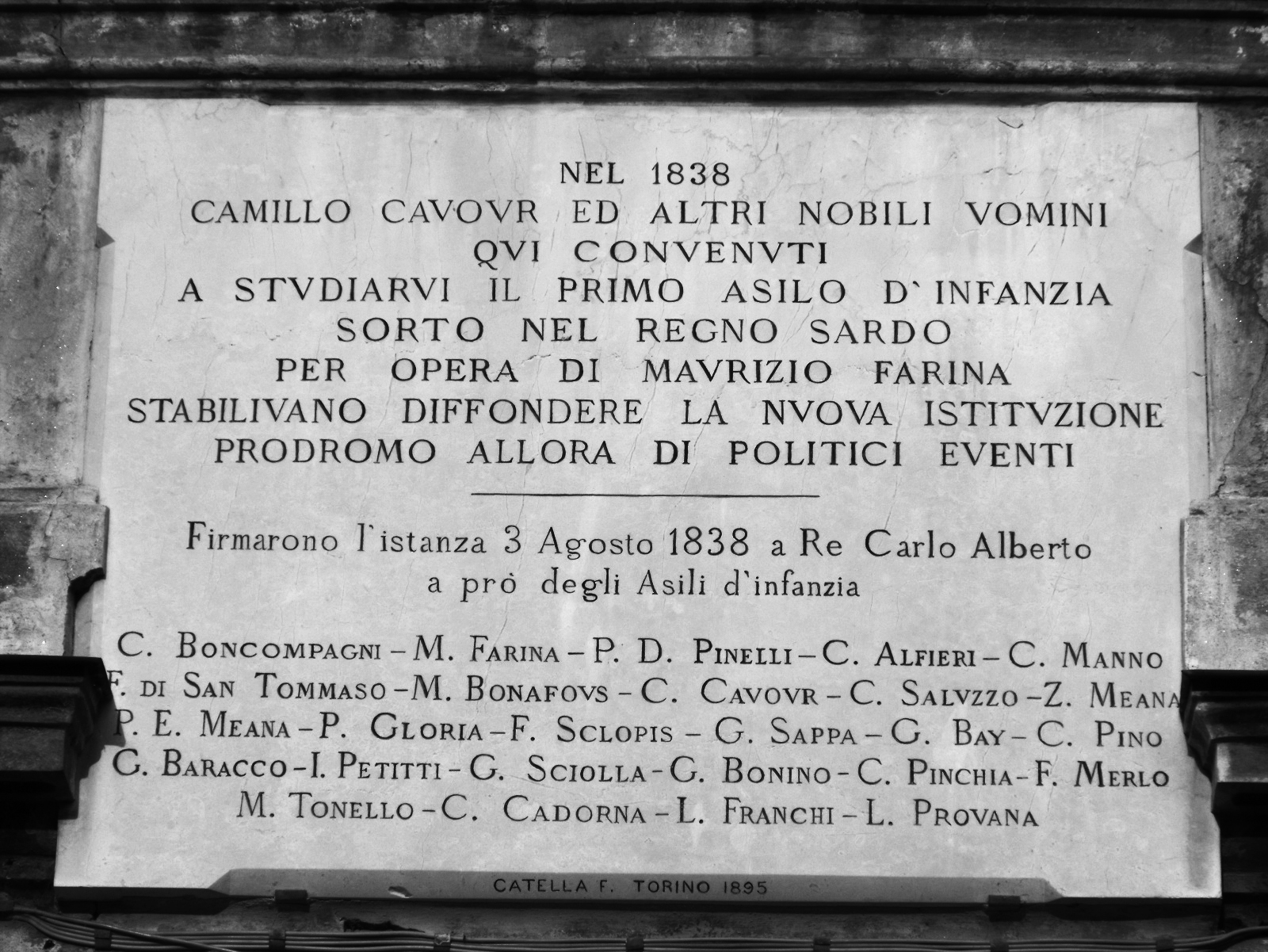

Il 3 agosto 1838, a Palazzo Farina, 26 illustri personaggi visitarono l’asilo d’infanzia, come altresì ricordato dalla lapide posta sulla facciata laterale. Tra questi, oltre a Maurizio Farina, si ricordano Carlo Boncompagni di Mombello, Carlo Cadorna, Pier Dionigi Pinelli, Federico Sclopis, Cesare Alfieri di Sostegno, Camillo Benso di Cavour, Cesare Saluzzo di Monesiglio, Felice Merlo, Giuseppe Manno, Luigi Franchi di Pont. Dopo la visita, firmarono una petizione a Re Carlo Alberto, per sollecitare la fondazione strutturata di scuole infantili sul territorio piemontese. Il 24 luglio 1839 Re Carlo Alberto diede il suo assenso e fu costituita a Torino la “Società degli asili infantili”.

Essa, dovendo affidare la direzione dei suoi asili ad una istituzione religiosa, scelse le Suore di Carità dell’Immacolata Concezione, l’unica Congregazione che avesse maestre esperte nel metodo aportiano. Fu così che, in Torino, il 18 dicembre 1839 nacque un asilo, in via della Rocca, con due suore rivarolesi come maestre, e, poco tempo dopo, altre due scuole dell’infanzia nacquero a Vanchiglia e Borgo Nuovo e furono dirette dalle Suore della Carità.

Gli intenti della “Società degli asili infantili” risultavano chiari dalle parole del primo presidente Carlo Boncompagni, nel suo libro “Delle scuole infantili” del 1839: “Chi propone l’istituzione delle scuole infantili propone un’opera di carità. I fanciulli educati alla religione, alla sincerità, alla bontà, lasciarono fondata speranza di vedere le plebi, di mano in mano che il benefizio di queste istituzioni si renderebbe universale, migliorarsi e guarirsi dalle male abitudini che le fanno infelici ed abbiette. E’ opinione volgare, ma è grande errore il credere che l’infanzia sia inetta a pensare, a giudicare, a ragionare. I più credono così perché essi vedono che l’infanzia non pensa, non giudica, non ragiona nello stesso modo che l’età adulta. Questo errore si dilegua, quando si consideri quante cose un fanciullo impari dai diciotto mesi insino ai sei anni”.

IN FOTO L’Asilo Farina a Rivarolo Canavese. Nel riquadro: la targa apposta sulla facciata

L’esperienza di Maurizio Farina nel Canavese si diffuse rapidamente e, presto, in altre località nacquero iniziative analoghe. Con criteri puramente cronologici, bisogna citare l’Asilo d’infanzia “Regina Maria Cristina”, fondato ad Agliè nel 1842. Fautore della fondazione fu Lorenzo Valerio, nato a Torino nel 1810 da una famiglia di commercianti. Divenne direttore della manifattura serica di Agliè nel 1836 e promotore di iniziative a carattere sociale. La nascita dell’asilo fu propedeutica alla necessità delle madri lavoratrici dell’opificio di lasciare in custodia i propri figli durante l’orario di servizio. Sorgeva in un palazzo in via Baluardi, di fronte alla Confraternita di Santa Marta, laddove tuttora esiste. La Regina Maria Cristina di Borbone - Napoli, consorte di Carlo Felice di Savoia, che divenne sovrano dopo l’abdicazione dei fratelli Carlo Emanuele IV e Vittorio Emanuele I, acquistò l’edificio, al fine di destinarlo all’asilo e lo sostenne con un lascito di 1.000 lire annue.

Nel 1843 fu la volta di Ciconio. La fondazione dell’asilo d’infanzia fu a cura di Don Oddonino, come descritto da Antonino Bertolotti nel suo “Passeggiate nel Canavese”: “[…] l’attuale parroco, che gli stessi suoi colleghi tengono per il tipo del buon pastore. Egli è D. Oddonino Giuseppe Maria di San Giorgio, il quale, ricco di censo avito, lo spende in benefizio della popolazione, commessa alle sue care. Instituì un asilo infantile, dotandolo del suo proprio; di più eresse, sempre a sue spese, una scuola superiore pelle figlie, le quali instituzioni prosperano continuamente sotto la direzione delle suore di carità. […] La casa stessa, ove sonvi dette scuole, fu comperata dal Prevosto con denaro proprio e fatta ordinare a tal uopo”.

Nell’anno successivo, il 1844, venne inaugurato l’asilo d’infanzia di Ivrea. Fautore dell’operazione fu Monsignor Luigi Moreno, vescovo della città per quarant’anni, dal 1838 al 1878, anno della sua morte. Moreno affidò l’asilo alle Suore dell’Immacolata Concezione, ormai esperte nell’applicazione del metodo aportiano, e la direzione a Suor Gaetana Cresto. Furono queste le basi della fondazione dell’Istituto Moreno, a lui dedicato dopo la morte, che ha operato fino a pochi anni fa, formando maestri elementari, e che oggi ospita nei suoi locali anche gli allievi del Liceo Classico ed Internazionale “Carlo Botta”.

Fu del 1846 la fondazione dell’Asilo d’infanzia a San Giorgio Canavese. Essa si deve a Carlo Ignazio Giulio, nato a Torino nel 1803 ma di famiglia sangiorgese, figlio di Carlo Stefano che nel 1800, in pieno periodo napoleonico, faceva parte della Commissione dei Tre Carli insieme ad un altro noto sangiorgese, Carlo Botta. Laureatosi in matematica ed idraulica teorica e sperimentale presso l’Università di Torino, fu fautore della fondazione di scuole tecniche e professionali, ritenute fondamentali nello sviluppo della nuova società: “Sarebbe ridicolo pretendere di formare un popolo di dottori, ma altrettanto sarebbe ingiusto e tirannico il volere che chi non può conseguire una perfetta dottrina, dovesse giacere nella più perfetta ignoranza”. Fu inoltre animatore della “Società delle scuole infantili” e fondatore e benefattore dell’asilo di San Giorgio, intitolato a Carlo Botta.

IN FOTO La casa di Pietro Monte a Tonengo di Mazze

Poco dopo, anche Caluso volle dotarsi dell’asilo d’infanzia e lo fece grazie agli sforzi di Don Giovanni Battista Guala, arciprete a Caluso dal 1822. L’asilo che oggi ne porta il nome fu eretto grazie ai contributi di alcune persone abbienti locali, in particolare dei notai Carlo Scapini e Pietro Salvetti, e divenne Ente Morale con Decreto di Sua Maestà Re Carlo Alberto del 16 febbraio 1848, con sede ubicata in via Riva. Per curare debitamente l’aspetto educativo, a partire dal giugno 1851 furono chiamate le Suore di Carità dell’Immacolata Concezione di Ivrea, che operarono ininterrottamente fino al 2008. Don Guala morì il 9 agosto 1863; il 20 gennaio 1870 l’asilo acquistava l’attuale sede, Palazzo Valperga di Barone, dove è ancor oggi ubicato.

Sempre in periodo pre unitario, si ricorda la fondazione dell’asilo di Azeglio, che vede coinvolto in prima persona un grande personaggio del Risorgimento: Massimo d’Azeglio. Nacque a Torino nel 1798; Il padre, Cesare, apparteneva alla famiglia Taparelli, che fu feudataria di Lagnasco, in provincia di Cuneo, fin dal XIV secolo, e divenne marchese di Azeglio dal XVIII secolo. Oltre all’impegno politico, Massimo mantenne sempre vivo l’interesse verso la diffusione della conoscenza e l’elevazione culturale dei giovani delle classi meno abbienti, propugnando lo sviluppo delle scuole serali. L’asilo di Azeglio fu inaugurato nel 1864; dal 1883 sino agli inizi degli anni 60 l’asilo fu gestito dalle Suore dell’Immacolata Concezione di Ivrea.

Nel frattempo, iniziarono ad affacciarsi nuove teorie educative, che misero in crisi il sistema scolastico dell’infanzia, basato sul metodo aportiano, legato ad una eccessiva scolasticizzazione e ad una anticipazione dei programmi della scuola elementare che mal si adeguavano al processo di crescita mentale dei bambini.

IN FOTO La targa apposta sulla facciata di Palazzo Farina a Rivarolo Canavese.

Lo stesso Aporti ne prese coscienza e, in una lettera inviata all’abate Jacopo Bernardi, insegnante a Pinerolo, scrisse: “I miei asili si vanno ruinando per la smania di sforzare quelle piccole menti. Non vado più che rare volte all’asilo, perché ne vogliono fare una piccola università”. Egli, inoltre, preoccupato per la piega che stava prendendo l’educazione dell’infanzia, nel 1857 sollecitò il governo subalpino affinché inviasse in Germania Giovanni Antonio Rayneri, titolare della cattedra di Metodica presso l’Università di Torino, per studiare il modello dei “Giardini d’infanzia”, la cui ideazione fu merito di Friedrich Froebel, pedagogista tedesco. Con Froebel nacque una nuova modalità di educare i bambini: l’affermazione della personalità e dell’autonomia del bambino avveniva tramite il gioco. Gli asili erano formati da sale interne, dal cortile per gli esercizi di ginnastica e dal giardino, per permettere ai bambini il contatto con la natura.

Il modello froebeliano fu preso come spunto per la formulazione di altri modelli educativi, fra i quali quelli delle sorelle Agazzi e di Maria Montessori. Il metodo froebeliano non sposava però del tutto gli ideali “positivisti” del periodo post unitario, che erano caratterizzati dalla scientificità e dalla concretezza del modello educativo, mentre invece il metodo froebeliano mostrava un atteggiamento misticheggiante, teso a colmare esigenze di natura spirituale. Tuttavia, un grande pedagogista come Aristide Gabelli non lo rifiutò totalmente: “L’eccellenza di questo metodo consiste nel secondare le inclinazioni del bambino, nel penetrare, per dir così, nei suoi gusti e nella sua mente”.

Inoltre, il Regio Decreto n. 5666 del 30 settembre 1880, “Nuovo regolamento per le scuole normali” (le scuole che preparavano gli insegnanti elementari), varato dall’allora ministro della Pubblica Istruzione, prof. Francesco De Sanctis, prevedeva l’obbligatorietà della “patente” (l’abilitazione all’insegnamento) per le maestre dei “giardini d’infanzia”, gli unici annessi alle “scuole normali” e gli attribuiva di fatto la massima reputazione in campo educativo. Questo fu un risultato di valore notevole, se si pensa che la prima grande riforma normativa in campo educativo, la cosiddetta Legge Casati, Regio Decreto Legislativo 13 novembre 1859, n. 3725 del Regno di Sardegna, non prevedeva l’esistenza di un livello di istruzione precedente rispetto a quello elementare.

La diffusione degli asili froebeliani in Italia ebbe “forze motrici” identificate in Adolfo Pick, pedagogista ceco, e Adele Levi Della Vida, che propugnarono la fondazione di due “giardini d’infanzia” a Venezia nel 1869; in Elena Raffalovich Comparetti, attiva anche’essa a Venezia; in Julie Salis Schwabe, benefattrice inglese che contribuì alla fondazione di un “giardino d’infanzia” a Napoli. Della diffusione nel Canavese, invece, si sa pochissimo. Sicuramente, un “asilo d’infanzia” nel territorio fu quello fondato dal padre barnabita Pietro Monte a Tonengo di Mazzè.

Aprì il 5 ottobre 1882 con circa cento bambini iscritti e fu dichiarato Ente Morale il 19 luglio 1883, tramite Regio Decreto firmato da Umberto I Re d’Italia. Nel Decreto, veniva specificata la donazione a favore dell’asilo fatta dallo stesso Pietro Monte, a cui l’istituto fu intitolato, costituita da un edificio, la casa natale del Monte situata in Via Garibaldi, gli arredi e una somma in denaro pari a 9000 lire.

Nel 1884, Pietro Monte fece stampare a Livorno, dal tipografo Vigo, l’opuscolo “Asilo Infantile Pietro Monte con giardino froebeliano in Tonengo Canavese”, che conteneva copia del Regio Decreto, lo Statuto dell’asilo con indicazione dei sottoscrittori e finanziatori per il mantenimento dell’istituto, e il regolamento disciplinare. L’Asilo Pietro Monte di Mazzè, passato nel 1985 nel novero dei beni del Comune di Mazzè, ha ospitato i bambini delle famiglie tonenghesi fino al giugno 2010 (2). Ed un altro mazzediese fu l’animatore ed il benefattore dell’asilo di infanzia di San Giusto Canavese: il Capitano Severino Delgrosso che, sposato con la sangiustese Pia Gioannini, elargì la somma di 3000 lire per la costruzione della locale scuola dell’infanzia.

Dopo aver descritto ampiamente la nascita degli asili, bisogna ricordare i cosiddetti “presepi”: così infatti venivano denominate le scuole per la primissima infanzia, rivolte ai bambini con età da zero a tre anni. Il loro sviluppo avvenne intorno alla metà del XIX Secolo, con il contributo di educatori qualificati come Giuseppe Sacchi. Volendo tracciarne le origini, anche qui si deve puntare l’attenzione allo Stato Sabaudo. Infatti, una delle prime esperienze di “presepe” in Italia lo si ebbe a Pinerolo, organizzato dall’industriale Michele Bravo a favore dei figli delle trecento operaie del suo opificio.

Note

1. Per una descrizione dettagliata degli eventi, si veda “Rivarolo tra cronaca e storia. 1798 - 1886” di Riccardo Poletto, Città di Rivarolo.

2. Per maggiori dettagli e anche per un panorama completo sulla vita di Pietro Monte si rimanda a “Pietro Monte. Scienziato, insegnante e fondatore dell’Asilo di Tonengo” di Fabrizio Dassano, Bolognino editore, Ivrea.

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.