AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

01 Maggio 2023 - 01:27

Operai al lavoro tra i macchinari per la lavorazione del compensato

Nei primi decenni del Novecento Brandizzo iniziava gradualmente ad abbandonare l’immagine di piccolo borgo rurale e l’economia agricola cominciava a cedere il passo allo sviluppo dell’industria e dell’artigianato.

L’impianto molitorio della famiglia Re, in quegli anni “Società Anonima Macinazione Brandizzo” gestita dalla famiglia Lo Faro di Genova, e la fabbrica dei pizzi denominata “Sarpa” (di cui abbiamo avuto modo di parlare in articoli precedenti), continuavano la loro attività iniziata nella seconda metà dell’Ottocento, e rappresentavano il tipico esempio di opificio dell’epoca, dove le maestranze locali alternavano il lavoro in fabbrica a quello, più duro, nei campi. Un’altra attività manifatturiera insediatasi a Brandizzo allo scadere dell’Ottocento era la fabbrica di tele cerate Neumeyer, che nel 1922 assunse la denominazione di “Società Anonima Stabilimenti Brandizzo”.

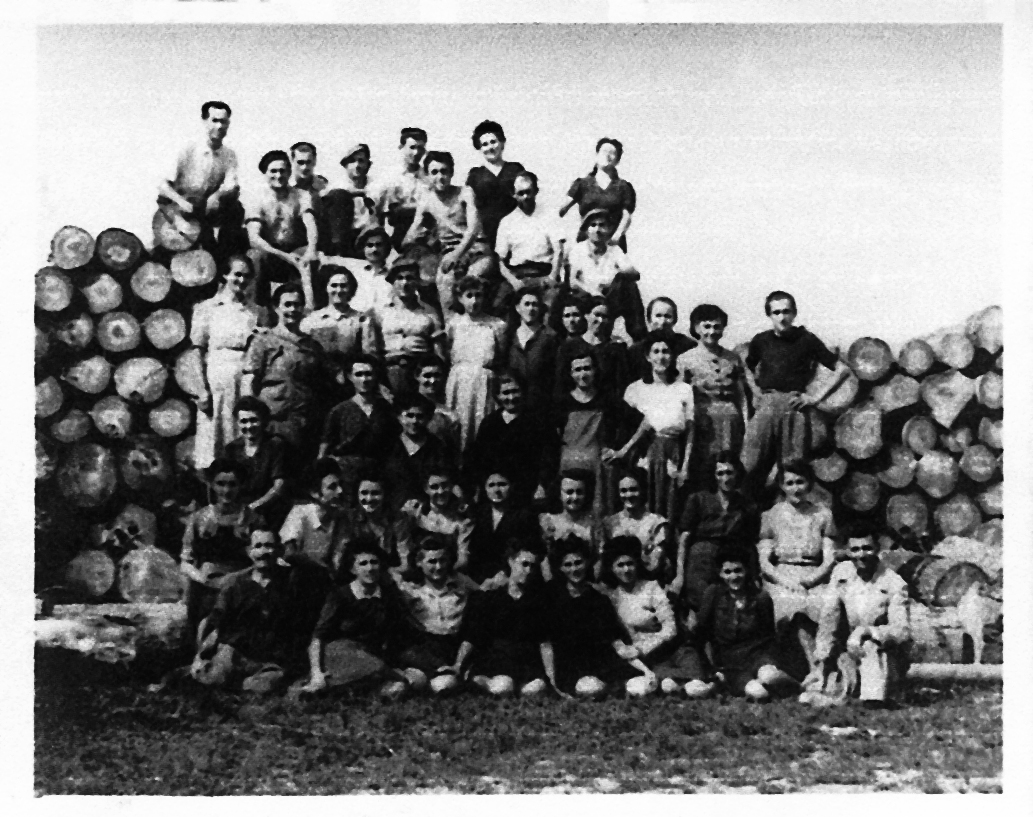

IN FOTO Maestranze Querena nei primi anni di attività dopo la parentesi bellica

Ma il primo grande stabilimento del Novecento brandizzese fu quello insediato nel 1939, lungo la strada statale verso Settimo, da Alfredo Querena.

Lo stabilimento, che assunse il nome del proprietario, costituì una vera e propria novità nel ridotto complesso manifatturiero della Brandizzo d’inizio Novecento e nei vasti capannoni che vennero edificati fu impiegato un organico di ben 40 operai, costituito perlopiù da presenze femminili, occupati nella lavorazione di legnami compensati.

Dopo la tragica parentesi della seconda guerra mondiale, nel 1945 la fabbrica riprese l’attività e visse un periodo di grande produttività incrementando notevolmente il personale: da 80 le maestranze divennero ben presto 170 circa e l’azienda raggiunse un’estensione di 4000 metri quadri, di cui 400 coperti.

Quella della “Querena”, come ancora oggi molti brandizzesi la identificano, è una storia piuttosto recente, che ha permesso di rintracciare con una certa semplicità le molte storie che si sono intrecciate tra le mura della fabbrica.

In un recente lavoro di ricerca sulla memoria locale (1), l’associazione MEMO-Documenti visivi ha cercato di recuperare le “storie” di questa fabbrica che sino al 1970, anno della chiusura, rimase un punto di riferimento per l’economia di Brandizzo.

IN FOTO Maestranze e familiari durante il passaggio della “Madonna pellegrina” nella fabbrica (1948)

Tra le testimonianze raccolte si propongono due racconti che, tra gli altri, appaiono significativi per la ricerca grazie alle numerose informazioni che si possono dedurre, in particolar modo, su un aspetto interessante come quello del ciclo di produzione della fabbrica.

Caterina Fiorito (1929-2011)

Operaia Querena dal 1943-44 e dal 1946 al 1960.

«Mi chiamo Caterina Fiorito, ma a Brandizzo sono conosciuta da tutti – perlomeno dai più anziani – come “la baronessa”. Questo soprannome deriva da uno scherzo a cui partecipò mio fratello Mario, che, ragazzino, un bel giorno si spacciò per barone con dei notabili giunti in paese; da allora tutta la famiglia acquisì questo “titolo”.

Sono nata nel 1929 e ho lavorato da Querena come operaia dal 1943 al 1944 e, dopo la pausa durante la guerra, dal 1946 al 1960.

Io lavoravo nel primo reparto, quello del “verde”, dove si realizzava il compensato; poi anche nel reparto legni dei pregiati, costruito dopo il 1943.

Nel mio mestiere il momento più duro si presentava in inverno, perché sul legno c’era il ghiaccio. I tronchi arrivavano con grandi camion presso lo stabilimento e dovevano essere scortecciati. Per questo c’erano due uomini, uno di loro si chiamava Antonio Bocca, che li sollevavano con le catene. Quando il materiale arrivava nel mio reparto ti sanguinavano le mani a lavorarlo. All’ingresso della fabbrica c’erano due enormi vasche di acqua calda ed il legno, una volta “sfogliato”, veniva trasformato in fogli “morbidi come stoffa”; due donne erano addette ad arrotolarli.

Successivamente arrivava il turno delle taglierine, poi l’essiccatoio. Dopo si raddrizzavano i pezzi - con la “rettifica” - e si passava alle giuntatrici. Nella fase successiva il semilavorato giungeva nel reparto colla (a base di resina), poi in quello della “pressa” in cui si producevano fino a dieci compensati per volta! Infine c’era il reparto del taglio, con due macchine che dividevano il materiale in base alle misure richieste, prima in lungo, poi in largo. Al termine di tutto la “smerigliatrice” dove il compensato veniva lucidato.

Tra un reparto e l’altro, nella parte centrale dello stabilimento, c’era il locale delle caldaie con la ciminiera.

Nel secondo reparto si lavorava invece il legno pregiato (mogano, rovere, ecc.). Le fasi di lavorazione non erano le stesse, perché il legno era di un certa qualità. C’era un “essiccatoio a griglia” dove i fogli di legno venivano stesi in alto e fatti asciugare all’aria.

Il ritmo della fabbrica era scandito dai turni di lavoro, che sostanzialmente erano due: dalle ore 6.00 alle 14.00 e dalle ore 14,00 alle 18.00. Nel periodo che andava dalla primavera all’autunno, dopo il primo turno, si continuava a lavorare all’esterno dei reparti. Si girava con un carrettino lungo tutto il muro perimetrale della fabbrica sul quale si “stendevano” i fogli di legno ad asciugare, al posto di utilizzare l’essiccatoio. Si faceva mezz’ora di pausa per il pranzo, ma ci si alternava perché le macchine continuavano a funzionare.

Per segnalare le presenze a lavoro si bollava la cartolina. Se tardavi due minuti, ti toglievano mezz’ora!

La paga era di £ 5.000 alla settimana. Quando il saldo di fine mese arrivava a £ 28.000-32.000, per noi era già una gran festa (sorriso, nda)!

Era un lavoro duro, proprio duro… si lavorava tanto in quegli anni…». (2)

IN FOTO Operaie in un momento di pausa dal lavoro in fabbrica

Bruno Merlo (1937)

Operaio specializzato dal 1952 al 1962.

«Ho lavorato alla Querena dall’ottobre del 1952 fino alla primavera del 1962. Il mio primo lavoro fu all’essiccatoio del legno pregiato, l’edificio di cinque piani in fondo a destra allo stabilimento.

Successivamente passai al reparto della “finitura” dove lavoravo alla “smerigliatrice”; poi, dopo anni di manovalanza, mi promossero a capo-macchina!

Con la smerigliatrice si regolava la lisciatura a seconda del tipo di legno: il pioppo o legno pregiato (mogano); la macchina aveva tre rulli con la carta per smerigliare.

Sulla sinistra dello stabilimento c’era il reparto che noi operai chiamavamo “reparto del verde”, dove lavoravano molte donne, ed era la parte più vecchia, sulla destra si costruì più tardi il reparto per il legno pregiato.

Per il “reparto verde”, quello del legno meno pregiato, come ad esempio il pioppo nostrano, il ciclo di lavorazione era il seguente: in fondo a sinistra c’era il mucchio di tronchi di pioppo (che venivano sfogliati con una sorta di tornio, tra gli scortecciatori c’era Alberto Bocca...era il migliore! Scortecciavano i tronchi all’esterno, poi li mettevano sulle “sfogliatici”: si lavorava prima il foglio interno, poi il foglio esterno; la larghezza era fissa, la lunghezza variava a seconda del tipo di ordinazione. Poi il semilavorato andava all’essiccatoio, dove c’erano altre donne.

Successivamente la lavorazione continuava nel reparto delle “presse”: il foglio interno veniva sottoposto alla lavorazione con la colla, che veniva distribuita sopra e sotto, e poi gli altri fogli più esterni venivano “pinzati” con delle grandi “pinzatrici”. Il tutto veniva lasciato raffreddare su delle pedane, poi veniva passato alle “squadrature”. Dopo arrivava il turno della “levigatura”: prima si lavorava il sottofondo, poi la parte in vista. Infine, i lavorati venivano portati nei magazzini, nei quali venivano depositati a seconda della qualità.

Nella lavorazione del reparto “legno pregiato” c’erano invece alcune differenze. Inizialmente i tronchi venivano squadrati, poi venivano messi nelle “vasche a vapore” (fogli di 6-10 millimetri) e successivamente tagliati in quattro parti. Poi i semilavorati passavano nell’essiccatoio, quello alto in fondo a sinistra. Successivamente venivano rifilati con una certa precisione e, con le “giuntatrici”, venivano creati gli spessori: mentre per il legno di pioppo gli strati erano tre (se era spesso veniva realizzata prima l’anima), per il compensato di legno pregiato gli strati erano cinque. Negli ultimi tempi si realizzava il “panforte” di 5 millimetri.

I materiali che utilizzavamo erano il legno di pioppo, castagno, rovere, mogano... più tardi l’obeche, un legno giallo, morbido e leggero che serviva per fare il panforte e poi l’ilomba, sempre un legno leggero con un colore rosato.

I fornitori del legname erano due brandizzesi, Giuseppe Cena ed Ernesto Dagna; il legno pregiato invece arrivava direttamente dal porto di Genova» (3).

Le due testimonianze, ricche di particolari e dati tecnici, lasciano trasparire una conoscenza approfondita del proprio mestiere e di quello che accadeva durante il ciclo di produzione.

La chiusura della fabbrica lasciò un grande vuoto, non solo economico, in molte famiglie brandizzesi, che alla fabbrica erano intimamente legate proprio per i rapporti di amicizia che lì si creavano e che venivano condivisi in modo quasi fraterno.

Dopo la chiusura la fabbrica venne acquisita dalla Ditta Bongiovanni che aveva in programma di stabilirvi un mobilificio. Il progetto non ebbe buon fine, così nel 1975 arrivarono gli attuali proprietari degli immobili.

Da stabilimento per la produzione di compensati venne convertita in azienda specializzata nella vendita di giocattoli. Per la presenza dell’alto camino della fabbrica, la nuova attività venne denominata “la ciminiera”.

Lo stabilimento è stato recentemente restaurato ad uso commerciale e l’alto camino purtroppo smantellato, lasciando un vuoto nel cielo della Brandizzo del XXI secolo.

Dedicato a nonna Rina

Note

1. La ricerca fa parte del progetto ProMEMOria a cura dell’associazione MEMO-Documenti visivi che a maggio 2011 ha realizzato un video-documentario dedicato alla storia lavorativa della fabbrica.

2. Testimonianza raccolta in data 9 marzo 2009 e nel mese di novembre 2010.

3. Testimonianza raccolta nel mese di aprile 2011

Testo tratto dalla rivista Canavèis

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.