AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

08 Aprile 2024 - 13:00

Una scena medievale

Nel trattare i diversi aspetti della vita quotidiana in alcuni periodi del Medioevo (tra il XII ed il XVI secolo), esaminando passo a passo gli Statuti canavesani, soffermiamoci sulle norme riguardanti la famiglia.

Mentre gli Statuti, non solo quelli di Ivrea, si dilungano su altri argomenti, quali artigianato, commercio, comugne, roide, guaita e scaraguaita (1) ed altri obblighi civici, ben poco però ci dicono riguardo ad essa.

Secondo un’abitudine risalente addirittura all’antica Roma, il padre aveva un potere quasi assoluto sulla moglie, sui figli, su tutti i membri della famiglia, che erano considerati a lui soggetti. Per quanto riguarda dunque i rapporti all’interno della famiglia, i legislatori non ritenevano necessario legiferare, se non per porre un limite allo strapotere del «paterfamilias».

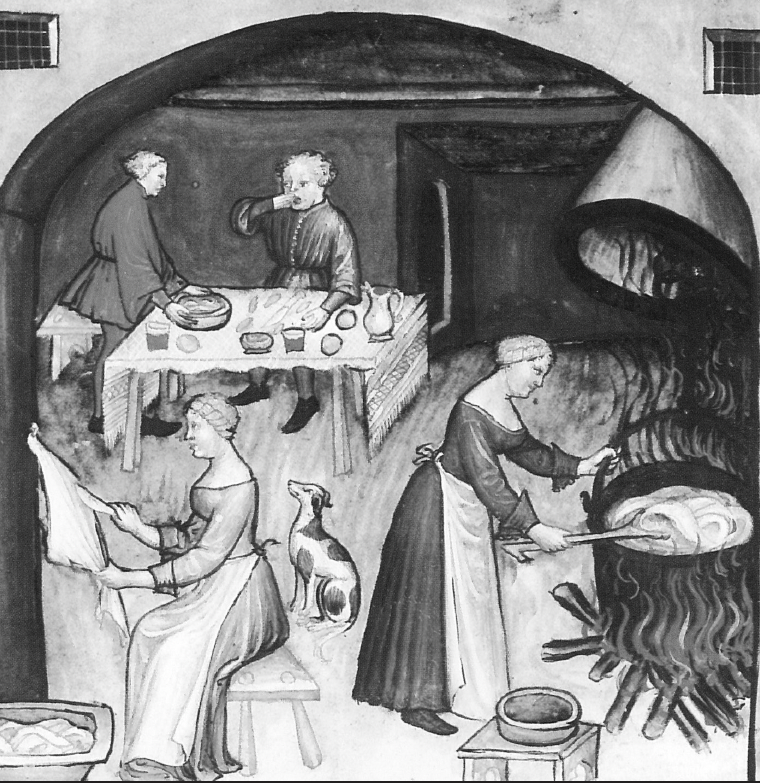

NEL RIQUADRO Una famiglia medievale. Le donne presso il focolare, gli uomini già a tavola, con i bicchieri ricolmi di vino. Anche il cane sembra godersi un momento di tranquillità nell’ambiente domest

Libertà di percosse.

Ecco lo stralcio di un capitolo degli Statuti di Ivrea (2) intitolato De percussionibus et feritis. È molto lungo, ed in alcune parti mutilo, ma per il nostro assunto è sufficiente il brano iniziale, che ci consentirà di fare alcune considerazioni.

«Inoltre stabilirono ed ordinarono che se qualcuno percuoterà, con animo irato, qualcun altro, con le mani o con i piedi, dalle spalle in su, dovrà pagare 60 soldi di multa, (..) e se con animo irato avrà percosso qualcun altro, con le mani o con i piedi, dalle spalle in giù, dovrà pagare 20 soldi di multa, a meno che il percuotitore o trascinatore abbia colpito o trascinato qualcuno della sua famiglia, o qualcuno che abita con lui, o qualche demente, allo scopo di correggerlo, o abbia picchiato per dividere (dei litiganti); o un maestro che abbia picchiato un suo alunno; oppure un padre che abbia picchiato un figlio o una figlia, o un marito la moglie; o se il picchiatore o trascinatore ha meno di 15 anni.

Tutti questi picchiatori o trascinatori, in conseguenza del loro atto non siano passibili di pene o multe; e neppure, in alcun modo, si possa procedere contro di loro o i loro beni, anche se avranno picchiato duro, con o senza un bastone, o anche se avranno scaraventato a terra qualcuno, salvo che, in conseguenza quel tale sia stato gravemente ferito, ma anche nel caso di tale gravità, un simile colpitore, picchiatore o scaraventatore non sarà passibile e non potrà essere condannato, e neppure si potrà procedere contro di lui in alcun modo, se la persona colpita o in tal modo lesa non presenterà querela».

Obbedienza, disobbedienza e… sistemi educativi.

Ci colpisce subito l’impunità garantita ad alcune categorie di persone, per atti che ai nostri occhi costituiscono reati gravi.

Gli storici di professione non accettano un simile procedimento, ma in quest’occasione a me serve per evidenziare la profonda differenza fra allora e oggi, quindi, pur senza dare una valutazione di merito, trascrivo quanto prevede l’art. 572 del nostro codice penale riguardo i Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli.

«Chiunque (..) maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni».

Traspare poi la condizione di inferiorità in cui era tenuta la donna, ma questo ci meraviglia di meno, se pensiamo che, malgrado i movimenti delle suffragette e delle femministe, solo da pochi anni sono stati riconosciuti alle donne gli stessi diritti di cui godeva l’uomo.

Ancor più tragico ci sembra quel considerare normale che un malato di mente venga picchiato e bastonato causa ipsum corigendi!

Di fronte a tali rigidi sistemi educativi, è comprensibile che talora i figli disobbedissero. Allora scattava quanto qui disposto (3).

«Stabilirono ed ordinarono che se qualche figlio non obbedirà al padre e alla madre o a uno dei due, il podestà all’epoca in carica, a richiesta e per volere del padre o della madre, dovrà bandire dalla città di Ivrea e dal distretto il figlio o i figli, ed ordinare che qualunque persona di Ivrea o del distretto non possa e non debba, a costui o costoro in tal modo banditi, dar da bere né da mangiare né qualsiasi altro aiuto, sotto pena, per ognuno e per ogni volta, di 20 soldi imperiali; ed il podestà, entro un mese dall’inizio della sua carica, dovrà far annunciare il presente statuto».

Le beghe famigliari, evidentemente, dovevano rimanere circoscritte nell’ambito della famiglia, e l’autorità pubblica si limitava ad intervenire solo quando una circostanza, come quest’ultima della disobbedienza figliale, potesse dare scandalo o costituire cattivo esempio per altri.

Vedovi e dote.

L’autorità interveniva anche per evitare il possibile insorgere di malumori, dissapori, passaggio a vie di fatto fra due o più famiglie, tali da sfociare in vere e proprie faide. Il caso più comune era costituito dal destino della dote portata al marito dalla moglie, all’atto del matrimonio: a chi spettava, se la donna lasciava vedovo il marito?

Ogni comune si regolava a modo suo, quindi non si può ricavare una regola generale, perciò capitava che a Caluso ed a Montanaro, mancando figli, la dote rimanesse per intero al vedovo; soltanto la metà ad Alice Castello, Azeglio, Barbania e Valperga; addirittura solo un terzo a Foglizzo e Strambino.

Sempre a proposito di mogli, ma questa volta fedifraghe, ecco che cosa disponeva un capitolo degli Statuti di Alice Castello (4):

«Una donna maritata che commetterà adulterio con un altro uomo, per la prima volta pagherà una multa di 20 soldi di moneta corrente. Se poi commetterà adulterio più di una volta, perderà tutta la sua dote, che dovrà essere data al marito; e quest’ultimo potrà cacciar via di casa la moglie».

La stessa cosa capitava a Pont Canavese (5).

Donne e eredità.

Viceversa gli Statuti di Ivrea si interessano piuttosto ad un altro argomento, sempre in tema di successione ereditaria, ma questa volta dal punto di vista delle eredità spettanti alla donna (6).

«Stabilirono ed ordinarono che una donna, fornita di dote dal padre o da un nonno, non abbia diritto di succedere loro, se non vi è stato testamento, qualora vi siano figli maschi legittimi e naturali, ma le rimanga una quota di legittima».

E ancora (7):

«Stabilirono poi e ordinarono che una donna, fornita di dote da un nonno o da una nonna, dal padre o dalla madre, o una sorella maritata con dote fornita dal fratello, qualora non vi sia stato testamento, non abbia diritto di succedere al nonno o alla nonna, al padre o alla madre, se vi sono figli maschi, legittimi e naturali, salvo una parte di legittima.

Stabilirono poi ed ordinarono che nessuna donna possa succedere ai propri figli e figlie o nipoti maschi e femmine premorienti...».

* * *

E con questi bei gesti di cortesia nei confronti delle donne concludo la mia breve carrellata su casa e famiglia nel basso Medio Evo.

Note

1. Le comugne erano beni di proprietà comunale, che venivano concessi in affitto a privati. Le roide erano prestazioni d’opera gratuite per l’esecuzione di opere pubbliche, generalmente manutenzione di strade, specialmente campestri, ed altri lavori simili. Guaita e scaraguaita erano rispettivamente sevizio di sentinella alle porte della città e di ronda per le vie cittadine.

2. Statuti del comune di Ivrea (1329), libro III, cap. 4.

3. Ibidem, libro III, cap. 92.

4. Anno 1514, cap. 69.

5. Anno 1351, cap. 3.

6. Addiciones (aggiunte) del 1439, cap. 9.

7. Addiciones del 1465, cap. 3.

Articolo tratto dalla rivista Canavèis dell’editore Baima e Ronchetti

ALTRE PAGINE DI STORIA

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.