AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

26 Marzo 2024 - 22:22

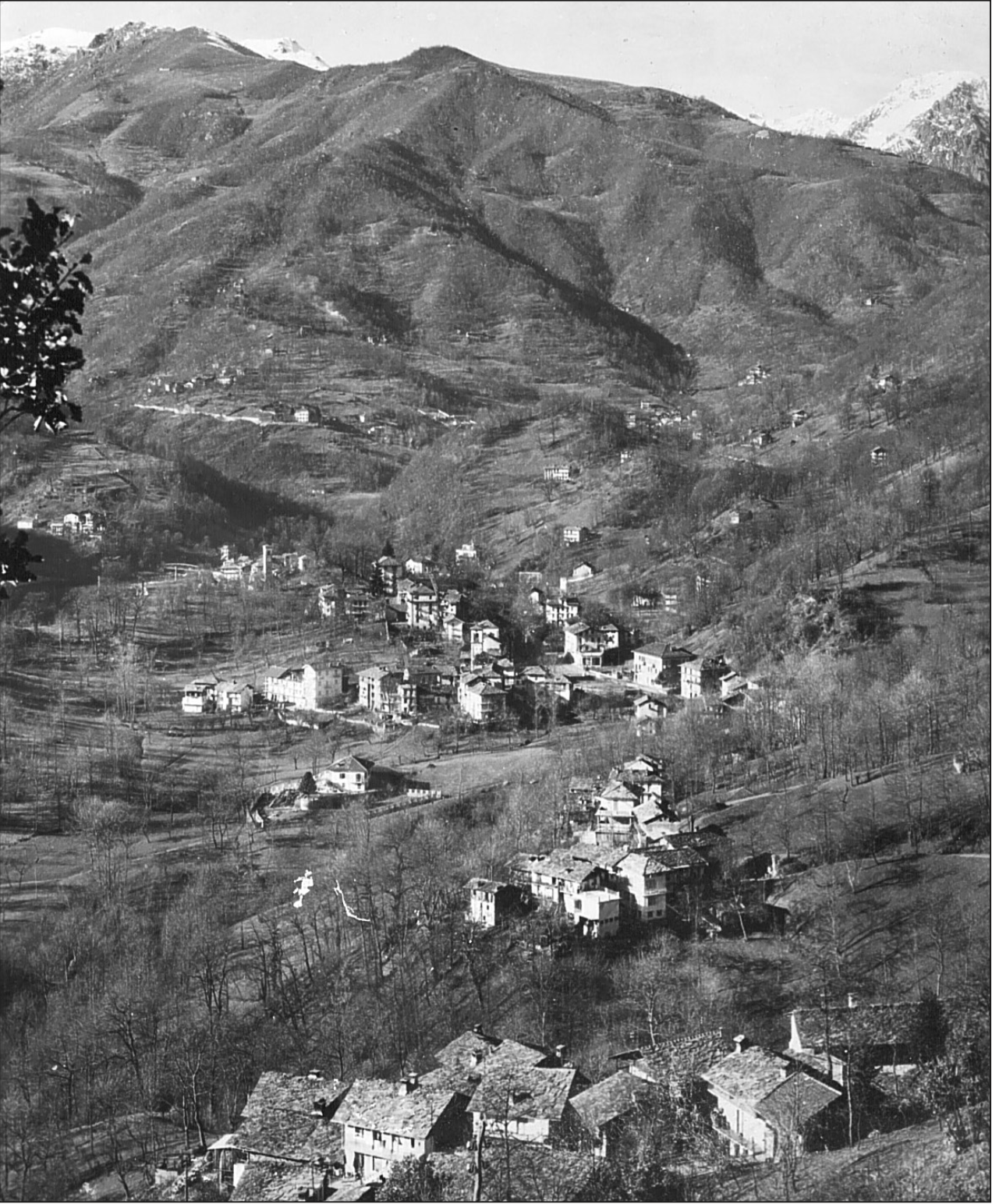

IN FOTO Pessinetto Fuori in una cartolina di inizio anni ‘60. Collezione Bruno Guglielmotto-Ravet.

Non ricordo se fossero gli anni cruciali attorno al Quarantacinque o il Cinquanta che volgeva alla fine, ma la solenne processione della Natività di Maria, detta «festa della Madonna Coronata del Dragone» (dou dragoun), l’ultima domenica di agosto, quando l’estate inizia a eclissarsi con le rondini, quella sì l’ho ben presente.

Mettiamo che fosse il Sessanta, allorché la secentesca chiesa dello Spirito Santo era ancora parrocchiale con tanto di registri ufficiali. Sino al 1935 fu cappellania dipendente dalla chiesa matrice di Mezzenile, San Martino.

Nessuno s’è mai preso la briga di investigare per quali motivi o memoria locale, il simulacro mariano (madonna delle più convenzionali) fosse stato collegato al drago, in quanto non si tratta di Vergine che calpesta l’alato demonio partorito dall’inferno come l’Immacolata dell’8 dicembre.

L’aveva forse fatta realizzare quale ex voto un compaesano soldato della grosse cavalerie (cavalleria pesante) napoleonica, miracolosamente «tornato a baita» dopo il disastro della Beresina (nel 1812) come vuole qualche notizia senza credito? Ė difficile sapere qual è la verità. Le attribuzioni sono spesso misteriose. Sia come sia, la processione di quel giorno, una matassa di emozioni lunga pressoché duecento metri, la ricordo in prospettiva come una spumeggiante occasione di coralità spontanea, nonché riconsacrazione annuale del territorio. Molto lontana dalla Madòna ‘d mesost – l’Assunzione – la Madonna di metà agosto, anche quella diventata emblema della vita religiosa.

Dopo l’ite missa est, mentre Gnasìn si affannava sui battagli della baudëtta in caduta libera, recavano la Vergine sulle spalle percorrendo l’unica contrada carrozzabile che adesso attraversa per il lungo il borgo. Una statua d’altri tempi con il viso impenetrabile e d’altre mani in cìrmiolo massiccio con vesti di lacca blu oltremare, conforme alla cromatica classica, che l’avvolgevano come un calice di tulipano, ondeggiante sulla portantina con stanghe.

In foto Panoramica di Pessinetto Fuori risalente al 1929. Cartolina della collezione Bruno Guglielmotto-Ravet.

La raggiera di lampadine azzurre (tonalità celestiale) alimentate da pile in batteria che spiccava alta, le sobbalzava sul capo sotto un baldacchino a frange dorate pieno di fiocchi e nappe e decorazioni di perline: uno splendido cielo artificiale elaborato in più inverni dalle pie donne. Sembrava messo lì apposta per celebrare la gloria intrisa di luce della Madre di Dio, l’umile fanciulla senza sfarzo di perle e gioielli.

Andando indietro fra le date che a tasselli cronologici mi circondano ingannevoli, sino a ottant’anni fa era sorretta dalla confraternita religiosa dei flagellanti o disciplinati, i Batù bianc, con piedi strascicati da vecchi artritici e callosi, le fronti basse increspate sotto il carico; poi a portarla con filiale sollecitudine e mistico ardore furono i priori dai piedi robusti adatti a lunghe camminate, privilegio di natura privata e affettiva tramandato di famiglia in famiglia, nel clangore di tre bande riunite per l’occasione in una ventina di musicanti: clarini vagantes li chiamava il mio amico Lino.

A me piaceva sentire sotto casa l’attacco effervescente delle trombe alla mercé della brezza quasi sempre leggermente umida anche se il mattino era luminoso, pieno di colori e quello petulante, tormentoso, dei clarinetti: vedere come si ordinavano in file parallele le Figlie di Maria – giovani con rughette quasi impercettibili, vestite di bianco secondo l’usanza antica con scapolare azzurro – e le Umiliate, maschere rugose, immancabilmente vestite di una buffa tunica di cotone squallidamente giallo polenta. Un colore che non dona. Proprio niente.

Tutti si segnavano, pochi genuflessi, quando la Madonna partiva di là, dal portale dello Spirito Santo, dondolante sulle spalle dei priori dietro a don Giuseppe, con la faccia che mascherava seri problemi di cuore e l’alito che dalla gratella del confessionale sapeva di mentine, e ai due chierichetti con camiciolo guarnito di merletti e incensieri fumidi. Pesco nel reliquiario di quei riti codificati, talvolta persino happening di preghiere e vino.

Il corteo passava (quasi un ritmo di ballo lento) con i suoi ceri e stendali, tra fantasie di fiori di carta e cantilene di orapronobis, prima alla cappella della Maddalena poi al modesto pilone-oratorio sulla sponda destra del Ri-Bert (o Ri Vert) che separa Pessinetto sotto (Psinaj sòt) con i suoi negozi e ristorantini da Psinaj foo. Un tempo lontano, proprio qui un nero botolo ringhioso minacciava con la sua tetra presenza i viandanti.

La conta di stalla senza sigilli di autenticità dice che fosse lo spirito implacato della maska pessinettese Margareta Tavallina arsa in Lanzo nel 1413 insieme con un tal Bertholottus Borgo «qui fuit combustus in querio inculpatus de eretica gravitate…» (Castellania di Lanzo, conto Iasselin, rot. 60). E non fatemi nuovamente raccontare la storia in proposito e le paure della gente che fa trottare la fantasia. Piuttosto, nel timore di tralasciare qualcosa – ne ho vista di acqua scorrere sotto i ponti – non vorrei finire col dimenticare un momento importante della giornata che poteva essere una domenica qualunque ma non lo era, anche se è difficile mettere a fuoco i dettagli.

La mente sovraccarica riesce a trattenere solo frammenti come stracci strappati dal vento e impigliati fra i rami.

Dunque, dal pilone, confine territoriale e amministrativo (è del 1769 la disputa fra gli abitanti di Pessinetto Fuori, parrocchiani di Mezzenile, e quelli di Pessinetto Sotto che si opponevano al passaggio sul loro territorio dei funerali con lanterne accese e croce inalberata) la processione tornava indietro, man mano che si avvicinava, mezz’ora più tardi alla piazza, meno vigorosa, condannata a smorzarsi sul mezzogiorno come talune mattinate stanche di calura o come una bolla iridescente sul punto di fare plof e mandare per aria una miriade di corpuscoli dorati.

La verità è che tutti aspettavano il saluto finale alla Madonna Coronata di Celestu, un chiodaiolo – non certo enfant prodige dall’aria trasognata di chi ha visto passare lo spirit folatin – detto fià long, solista di cornetta con un certo estro musicale, il nostro casereccio Gillespie «Dizzy».

La tromba di Celestu.

Quando gli altri musicanti, dopo averci dato dentro ben bene con labbra gioiose e tempestato col mazzuolo la grancassa, avevano già riposto clarini di ebanite, ottavini, piatti, tromboni, bombardini e il tamburo maggiore era in procinto di tornarsene via dopo il solenne mira il tuo popolo bella Signora, un segnale che concludeva con un rombo dirompente di dischi bronzei percosso uno contro l’altro la paganeggiante processione dell’ultima domenica agostana, era il momento di Celestu.

Lui, dagli zigomi sporgenti e dai capelli ricci appiattiti sulla fronte, per consolidata tradizione sostava sulla piazza – ancora un secolo fa un’arena paludosa detta ël Pautass – in un cerchio di gente (messa in scena secondo regole invariate), a gambe salde aperte a compasso, occhi di giaietto, estraeva dalla sacchetta di velluto la tromba di valore speciale, la sua peculiare ricchezza lustra come quelle di Giosuè che fecero crollare le mura cananee.

Nel silenzio di respiri e di movimenti non contemplato da dottrina filosofica (un silenzio che pareva finto, come se il tempo anziché correre si fosse coagulato in pura eco del nulla) a occhi chiusi mirati al cielo, estraniato dal mondo, Celestu sparava a spirali vorticose verso gli spazi siderei abolendo le leggi della fisica, con dita suscitatrici di note dai tre pistoni, le crome e le biscrome di una sua doviziosa personalissima e ridimensionata «Ave Maria», più simile al segnale fuori ordinanza del riposo nelle caserme che alla romanza di Gounod ricalcante un preludio di Bach. Un’avemaria piuttosto pacchiana, ma con un sottofondo di beatitudine terrena e morbida malinconia. Raccogliendo gli applausi di tutti.

Diceva lui, non fanatico baciapile né stinco di santo, che un giorno, certamente commossa dal suo omaggio sonoro, la Madòna dou dragun gli aveva sorriso con dolcezza d’innamorata. In modo virginale. All’improvviso il volto le si era illuminato brillando come la stella del mattino, vantard – vanaglorioso – lui proclamava: sono stata io ad accenderla con la mia cascata di note, non i bociàss che agitano rami fioriti, quant’è vero iddio! (nel ricordarlo oggi, quel fatto che sfiora il grottesco, mi viene ancora da ridere).

Tuttavia per loro e per me, assimilato ai nativi ed entrato nello spirito della festa andava bene così, perché no? Con le note tiepide e commosse, da estasi magica, che dopo essere state sospese in aria qualche secondo con tensione elettrica, planavano sulle lose dei tetti per poi caderci addosso come fichi fioroni di primavera maturati al sole che passa a intervalli irregolari sulla valle.

Qualche Ghitìn, Gnetta, Madlinìn, Celsina – o tutte messe insieme in questo ricordo che mi coinvolge – ogni volta commentava con voce decisamente entusiasmata che con quei vocalizzi metallici della duttile tromba dallo zirlo di tordo e la modulata melodia di rosignolo sotto la buia luna calante sarebbe stato capace di far lacrimare persino le capre: «e l’usignol sotto l’amate fronde cantando ripetea l’antico pianto» (Poliziano).

Infine, tanto per gradire, l’estremo soffio dalle due capsule d’oro sui denti davanti (la ventata del Maestro) con i muscoli del collo tesi allo spasimo: era come se sotto una cupola appesa al sogno si spegnesse una girandola di sette colori evocando l’effimero corso della vita e con lei la fragile emozione di quella mattina di cui tutti facevamo parte, profumata di precoci mele renette. Mattina che sembrava fuori del calendario.

Ma valeva sempre la pena di abbandonarsi al farmaco delle cristalline note elargite con vera generosità d’animo agli orecchi del volgo che ignora l’arte del violino, quasi un omaggio dovuto, pure se ritardavano il sacrosanto banchetto festivo che, per chi aveva dato ali al mito di trombettista visionario, appagati di poca poesia (a volte basta), diventava una quotidianità marginale, irrilevante di pezzi e bocconi. Una quisquilia, un iota, come si dice.

Testo tratto dalla rivista Canavèis dell’editore Baima e Ronchetti

PAGINE DI STORIA

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.