AGGIORNAMENTI

Cerca

04 Marzo 2020 - 10:53

Il 23 ottobre 1859, Vittorio Emanuele II emanò una legge per suddividere il regno in Province, Circondari e Mandamenti. La provincia comprendeva i circondari e formava un territorio comune tanto all’autorità governativa e militare, quanto all’autorità giudiziaria ed amministrativa. Il circondario comprendeva i mandamenti ed aveva a capo un Intendente, in rappresentanza del potere governativo. Il mandamento comprendeva uno o più comuni e formava un’entità territoriale comune “agli ordini di giustizia, di milizia e di finanza”.

Ricordiamo che il territorio di nostro interesse (quello preso in considerazione dal Bertolotti nella sua preziosa opera Passeggiate nel Canavese) era compreso nel circondario di Ivrea (16 mandamenti che raggruppavano 112 comuni) e parte in quello di Torino (15 mandamenti con 70 comuni). Dall’opera del prof. Gustavo Strafforello La Patria - geografia dell’Italia - Provincia di Torino, U.T.E. 1890, abbiamo già pubblicato, nei precedenti numeri di Canavèis, la descrizione dei comuni compresi nei mandamenti di: Lanzo, Ceres, Viù, Caselle, Ciriè, Rivara Corio, Barbania, Rivarolo, Volpiano e San Benigno (tutti compresi nel circondario di Torino).

In questo numero vengono descritti quelli del mandamento di Chivasso (anch’esso compreso nel circondario di Torino). Il numero degli abitanti è relativo al censimento del 31 dicembre 1881.

Mandamento di Chivasso (comprendente cinque comuni: Chivasso, Brandizzo, Castagneto Torinese, Rondissone e Verolengo)

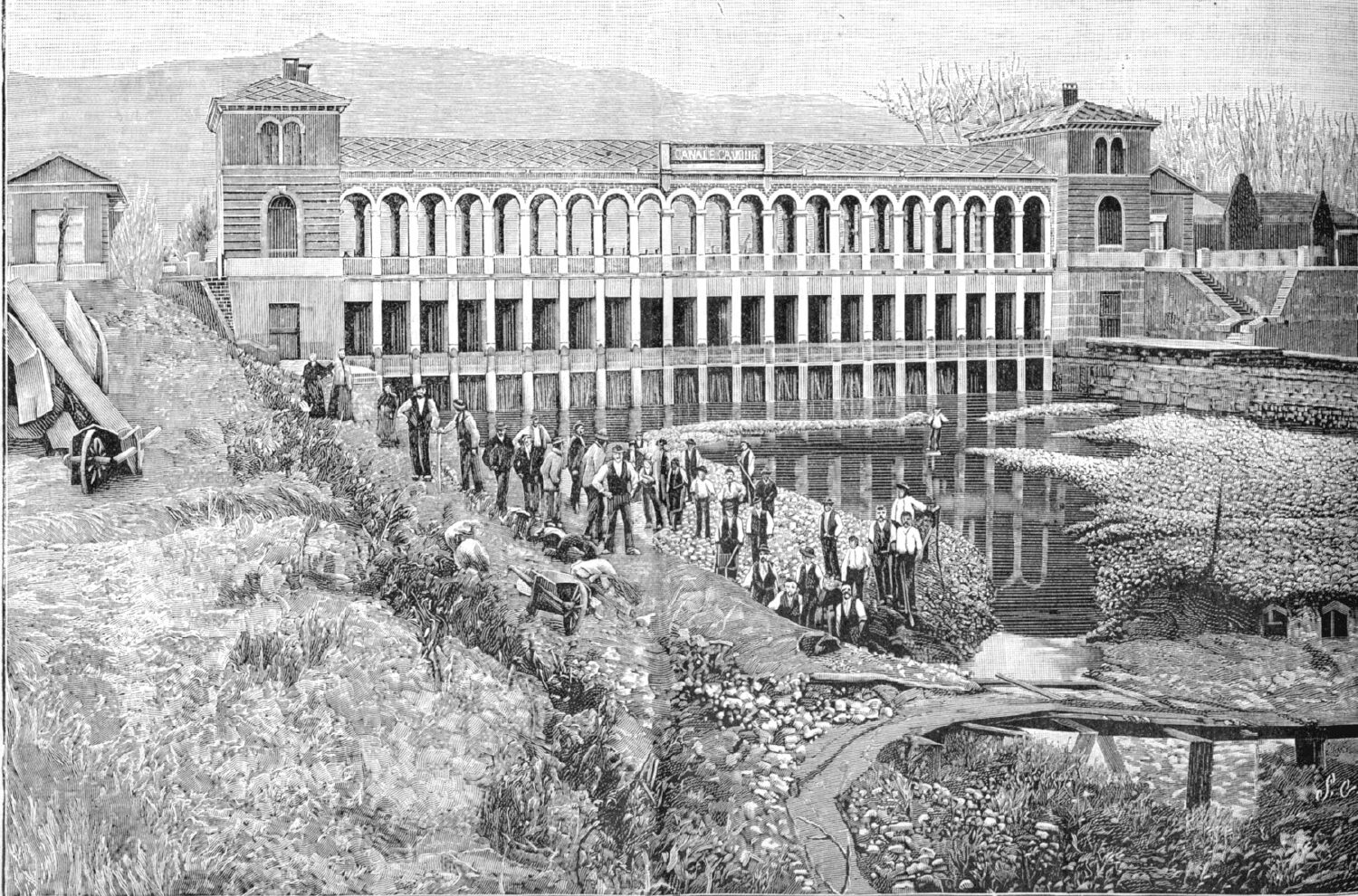

Chivasso, la presa d’acqua del Canale Cavour

Chivasso, la presa d’acqua del Canale CavourChivasso (9623 ab.) - E’ situato sulla sinistra del Po sotto il punto ove riceve i torrenti Orco e Malone e rimpetto al colle di Castagneto. E’ diviso in due parti situate ambedue sulla grande strada da Torino a Novara e comunicanti fra di loro per mezzo di un bel viale con tre filari d’olmi. La prima parte forma quasi un sobborgo; l’altra, la principale, ha molti fabbricati di bell’aspetto e presenta la forma di un parallelogramma: è rivolta a mezzodì e intersecata da due vie parallele di cui una attraversata da parecchie altre minori in direzione da nord a sud. Merita menzione il Duomo, intitolato a M. V. Assunta e a San Pietro. E’ opera del secolo XV (anno 1425), di architettura semi-gotica, fiancheggiato da un bel campanile. E’ notevole soprattutto per la facciata ricca di ornati di cotto, che mostrano negli intrecci de’ fregi combinate figure (di grandezza due volte il vero), rappresentanti monaci e monache di vari ordini religiosi (dei secoli XIII e XIV) disposte in due ordini terminanti in angolo acuto ed a cui soprastanno una finestra circolare e parecchi ornati.

Torre rettangolare (in realtà ottagonale, ndc), unico avanzo dell’antico grandioso castello in cui dimoravano i marchesi di Monferrato. Scuole primarie, ginnasio, scuola tecnica, convitto civico; ospedale, società operaia, congregazione di carità; concerie, telai, molini, ecc. Lampredini rinomati, commercio attivo di ogni sorta di cereali, canapa, riso, erbaggi, bestiame, ecc. in mercati frequentissimi.

Cenni storici - Già situato presso la strada romana da Torino a Vercelli, Chivasso è di origini antichissima, come attesta una colonna miliare con iscrizione dell’imperatore Costantino, rinvenuta nei dintorni. Trovasi ricordato, sotto il nome di Clevasium, nell’843 in un diploma di Lotario V(..).

Sotto gl’imperatori franchi era compreso nella marca d’Ivrea. Dopo varie vicende, venne in potere dei marchesi di Monferrato che ne fecero per qualche tempo la sede della loro corte, dopo di averne ricevuta, nel 1164, l’investitura da Federico I. Seguì le vicende di quel marchesato finché fu ceduto nel 1435 dal marchese Gian Giacomo al duca Amedeo VIII di Savoia. Nel 1538 fu preso, dopo ostinata resistenza, dai Francesi, che vi commisero ogni sorta di eccessi e lo tennero per 19 anni. Durante la guerra scoppiata in Piemonte per la reggenza di Cristina a nome del duca Carlo Emanuele II, Chivasso fu nuovamente occupato dai Francesi, i quali vi restaurarono le fortificazioni aggiungendone anche di nuove; di che, venuti nel 1641 gli Spagnoli ad assediarlo, il presidio, aiutato dagli abitanti, potè resistere e sconfiggere il nemico. Nella guerra della successione spagnola Chivasso fu occupata dapprima per la terza volta dai Francesi, quali alleati del duca Vittorio Amedeo, e quindi assediato nel 1705 dai medesimi divenuti nemici, i quali se ne impadronirono dopo quaranta giorni di assalti reiterati.

Anche nel 1800 fu occupato dai Francesi sotto il maresciallo Lannes per ordine di Bonaparte a fine di divertire l’attenzione del generale austriaco Melas, mentre egli, valicando la Sesia e il Ticino, entrava in Milano. Rimasto così Chivasso in potere dei Francesi, costoro ne distrussero, nel 1804, le antiche mura, gli spalti e le fortificazioni per l’addietro assai importanti.

Uomini illustri - Oltre parecchie famiglie cospicue, trassero i natali in Chivasso alcuni illustri uomini, fra i quali primeggiano Giò Francesco Arma, dotto medico che fiorì verso la metà del secolo XVI, lasciando varie opere mediche; Giò Antonio Pasteri, che acquistò fama di valente giureconsulto verso il 1620, e scrisse alcuni trattati legali e vari opuscoli di letteratura; ed il dott. Aimone, versatissimo nella medicina ed autore di varie memorie, una delle quali fu premiata dalla Società medica di Brusselle nel 1805.

Canale Cavour - A Chivasso incomincia la derivazione del gran Canale Cavour dal Po, e ragione vuole perciò che se ne faccia qui una succinta descrizione. Il progetto del Canale Cavour, una delle opere d’arte fra le più grandiose di simil genere non solamente in Italia ma in tutta l’Europa, fu compilato nel 1853 dall’ingegnere Carlo Noè per commissione e sotto gli auspici del conte di Cavour da cui prese il nome e che era allora ministro delle Finanze.

(..) La costruzione del Canale fu affidata, mediante convenzione stipulata dal Governo il 9 agosto 1862, ad una Società anonima inglese che assunse il nome di Compagnia dei Canali d’irrigazione italiani, e che ha il godimento del Canale per 50 anni, passati i quali il Canale si devolverà in pien diritto allo Stato senza alcun compenso alla Compagnia. Il capitale della Società per l’eseguimento dei lavori fu fissato in 80 milioni di lire, di cui 53.400.000 vincolati qual capitale invariabile per la costruzione del Canale; 20.300.000 da erogarsi in pagamento allo Stato del prezzo di cessione dei canali demaniali derivati dalla Dora Baltea e Sesia, e il rimanente nell’acquisto dei canali e ragioni d’acqua di spettanza privata e nella costruzione di altri canali diramatori e raccoglitori.

La costruzione del Canale fu assunta da un’impresa italiana, la quale si obbligò a dare ultimati, entro il termine di tre anni e a tutto suo rischio, il Canale e i dipendenti scaricatori definitivi al costo assoluto di 44.400.000 lire. Codesta impresa costruttrice incominciò, nel 1862, a dar mano agli studi topografici, per guisa che sullo scorcio dell’anno seguente, mercè l’abilità e l’attività dei direttori dei lavori, poteronsi incominciare i manufatti e le trincee di maggiore importanza, e nel 1864 l’esecuzione dei lavori ebbe, su tutta la linea del Canale, uno sviluppo così attivo che la grand’opera fu compiuta prima del termine stabilito nel contratto.

Finalmente il 12 aprile 1866, un anno prima del termine stabilito, il Canale, già percorso in modo stabile e regolare dalle acque, fu inaugurato solennemente. Seguiamone ora il corso rapidamente. Il Canale Cavour serve all’irrigazione dell’Agro Novarese e Lomellino e a sostituire, per l’irrigazione del Vercellese, le acque del Po e quelle della Dora Baltea.

Incomincia a Chivasso dalla sponda sinistra del Po, 400 metri circa sottocorrente al ponte della strada nazionale che da Chivasso conduce, per Brusasco e Gassino, a Torino e Casale; dopo brevissimo tratto percorso in direzione nord parallelamente alla suddetta strada, piega quasi ad angolo retto verso est, e, proseguendo in questa direzione e in linea ondulata sopra Verolengo, giunge alla Dora Baltea che soprappassa per mezzo di un grandiosissimo ponte-canale di 9 luci ciascuna.

Dalla sponda sinistra della Dora e per un tratto di 18 chilometri circa segue poi una direzione quasi rettilinea sino alla strada nazionale Torino-Novara, e, piegando poi dolcemente verso nord, l’attraversa obliquamente a circa due terzi dalla distanza fra Tronzano e San Germano; indi, oltrepassate quasi normalmente le tre linee del Canale d’Ivrea, della strada provinciale da Santhià a San Germano e della ferrovia Torino-Milano, prosegue quasi in rettilineo sino a incontrare il torrente Elvo che sottopassa mediante tomba a sifone a 5 luci di 5 metri.

Fra la sponda sinistra di questo torrente e la destra del Sesia il corso del Canale presenta molta irregolarità, dovuta agli accidenti del terreno e alla quantità e speciale importanza dei corsi d’acqua che si incontrano e che formano il gruppo più importante dei lavori del Canale; imperocché, sopra 15 chilometri di canale che attraversano quella plaga, esso incontra dapprima il torrente Cervo, che soprappassa con ponte-canale; indi, trascorsa la vallata, prosegue in trincea profonda nella costa tagliata di Villarboit ed oltrepassa pure con ponte-canale il torrente Roasenda; percorso quindi un altro tratto in trincea, valica con un altro ponte-canale il torrente Marchiazza, e giunge infine alla Sesia, sottopassandola con una gigantesca tomba-sifone.

Il Canale segue poi con leggere ondulazioni la direzione generale verso est e per circa 15 chilometri non presenta lavori di grande importanza, quantunque attraversi moltissimi corsi d’acqua; ma poco sopra a Novara, incontrasi di bel nuovo un gruppo di opere importanti poco discoste una dall’altra, vale a dire, dove attraversa la strada provinciale da Novara a Varallo, il torrente Agogna che sottopassa con tomba a sifone, a strada nazionale per Borgomanero, la ferrovia da Novara ad Arona, la strada nazionale per Oleggio, e, per ultimo, il torrente Terdoppio che passa con sottoposta tomba a sifone.

Di là di questo torrente il Canale prosegue verso est, e, traversata appena la strada postale sopra Galliate, piega tutt’ad un tratto a nord e scaricasi nel Ticino. La lunghezza complessiva del Canale Cavour è di chilometri 82,230; il suo corso, che segue nell’insieme la direzione da sud-ovest a nord-est, si compone di 37 rettilinei e di 36 curve o risvolte di raccordo, i raggi delle quali sono fra i limiti estremi di 118 e 2000 metri.

Per maggiori notizie intorno a questa grand’opera che riconferma all’Italia il primato nell’arte idraulica, si consultino gli Atti del Parlamento, e, fra le memorie speciali, l’opuscolo dell’ingegnere Oscar Poli, Il Canale Cavour (Milano 1865) e i Manufatti del Canale Cavour nel Politecnico del 1866. Ed ora torniamo ai Comuni del Mandamento di Chivasso.

Brandizzo (1772 ab.) - Sta sulla strada provinciale, presso la sinistra del Po, fra i torrenti Bendola, Malone e Malonetto. Chiesa parrocchiale dedicata a San Giacomo; Congregazione di carità, ecc. Dalla parte di levante vi si vedeva ancora, or fa circa mezzo secolo, l’antico castello che fu, nei tempi andati, ben munito e di non poca importanza. Cenni storici - Sorse Brandizzo dalle rovine dell’antica Mulatio ad decimum (ab urbe Taurini lapidem) notata nell’Itinerario Gerosolimitano come luogo di mutazione di cavalli. Fu compreso da Carlomagno nella marca d’Ivrea e fu posseduto dai marchesi di Monferrato, dai Dal Pozzo, dai Carelli e dai Nicolis.

Castagneto Torinese (1311 ab.) - Sorge sopra una collina che fiancheggia la destra del Po a 5 chilometri da Chivasso, e dividesi nelle due parrocchie di San Pietro e di San Genesio, il quale da il nome alle rinomate Acque di San Genesio. Sgorgano queste acque sotto le mura di San Genesio nella quantità di 1550 litri ogni 24 ore, e raccolgonsi al disotto di un piccolo edifizio in due vasche rotonde dalle quali passano poi in una fossa per mezzo di un condotto sotterraneo.

Ne fecero l’analisi il prof. Cantù nel 1825, il prof. Lavini nel 1830, il Borsarelli nel 1841, e furono riconosciute utilissime nell’asma, in molte malattie del canal digerente, nelle ostruzioni del basso ventre, nelle affezioni strumose e scrofolose, specialmente nel gozzo, nelle malattie cutanee, ecc. Molti vi accorrono per berle sul luogo, come anche per trasportarle altrove. Cenni storici - Castagneto, detto anticamente Castanetum a cagione dei boschi foltissimi di castagni che ne coprivano le adiacenze, fu posseduto da principio dai monaci di Fruttuaria.

Nel 1227 fu infeudato al marchese di Monferrato; un secolo dopo passò ai principi d’Acaia, e, nel 1397, a Facino Cane, dal quale fu dato barbaramente alle fiamme. Altri feudatari furono i Provana, i Bianchi, i Trota di Beinasco, e, verso il 1620, i Trabucco di Cuneo che l’ebbero col titolo di contea.

Nel gennaio 1705 un nerbo di soldati francesi al comando del conte Destyn, capitano di Luigi X, giunsero a Castagneto incendiandone la casa comunale e saccheggiando tutto il paese. In questo secolo i Trabucco presero il titolo di Conti di Castagneto.

Rondissone (2180 ab.) - Giace in pianura sulla strada provinciale di Torino-Milano, distante chilometri 2 e mezzo dal fiume Dora Baltea e 9,24 da Chivasso; ha la parrocchia dedicata a San Vincenzo, una Congregazione di carità che sovviene ai bisogni dei poveri del Comune, e vi sorgeva un castello assai forte ora distrutto. Cenni storici - Rondissone (Arundicium) fu feudo antico dei Valperga, signori di Mazzè, i quali ne furono investiti nel 1247 da Bonifacio, marchese di Monferrato. Passato quindi ai Contoni di Strevi, fu unito al marchesato di Caluso.

Verolengo (6655 ab.) - Giace in più frazioni sulla strada provinciale di Casale presso il Po a chilometri 6,78 da Chivasso, in territorio bagnato dal Po, dalla Dora Baltea, dai canali Cavour e Natta, ed oltre la parrocchia dedicata a San Giovanni Battista e tre altre chiese, v’è il santuario della B.V., detto comunemente della Madonnina, molto venerato. Le mura castellane furono atterrate; la via principale è fiancheggiata di portici antichi ed alcune case private sono fabbricate con buon gusto.

Congregazione di carità. Cenni storici - Verolengo è denominato Verolencum in vetuste carte, e l’origine celtica di cotesto nome lo dimostra anteriore al dominio romano in queste regioni. Nel 1257 il marchese Guglielmo di Monferrato lo dava per cauzione della dote di sua moglie Isabella e nel medesimo anno ne faceva la sottomissione a Giovanni de Barone vescovo d’Ivrea. Fu quindi uno dei paesi che vennero in potere della Casa di Savoia pel trattato di Cherasco del 6 aprile 1631.

Fu marchesato che passò dai Giustimani e dagli Scaglia ai Tana di Limone. Uomini illustri - Nacque in Verolengo Giorgio de Ferraris, dottore in medicina che promosse l’edizione veneta del 1514 dell’opera Clavis Sanationis di Simone Genovese, il primo dizionario di medicina e specialmente di botanica, che sia venuto in luce, al dir del Tiraboschi, dai tempi più antichi.

Articolo tratto dalla rivista Canavèis

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.