AGGIORNAMENTI

Cerca

Attualità

19 Novembre 2025 - 16:03

Torino vuole demolire le cabine telefoniche, ma il modello di Barone Canavese mostra che possono rinascere

Torino si prepara a dire addio a uno dei suoi simboli urbani più riconoscibili: le cabine telefoniche Telecom. Non sono molte — 258 secondo gli ultimi censimenti — ma bastano per evocare un mondo scomparso, un’epoca in cui la comunicazione aveva un peso fisico, un luogo, un tempo. Eppure, tra dicembre 2025 e luglio 2026, quelle strutture di vetro e metallo potrebbero essere smontate una dopo l’altra, nell’indifferenza della burocrazia e nel silenzio della città.

A rompere questo silenzio è Grazia Poggio Sartori, consigliera di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 1 (Centro-Crocetta), che ha scelto di trasformare un destino dato per scontato in una battaglia culturale prima ancora che politica. «È incomprensibile — denuncia — che Torino non stia facendo nulla per evitare la demolizione delle cabine telefoniche ancora presenti in città. Parliamo di oltre cento strutture che spariranno senza che sia stato nemmeno tentato un percorso di valorizzazione».

Il punto da cui ripartire, secondo Sartori, è semplice: le cabine non sono rottami. Sono, al contrario, potenziali contenitori di idee, micro-spazi urbani pronti per essere riconvertiti. È da qui che prende forma una proposta: un concorso di idee aperto a scuole, associazioni, artisti, cittadini, urbanisti. Chiunque abbia un progetto su come dare un nuovo senso a quelle strutture dovrebbe poterlo presentare. Torino, in fondo, ha già salvato i vecchi chioschi dei giornali grazie a un bando che ne ha rilanciato la funzione culturale e commerciale. Perché non fare lo stesso con le cabine?

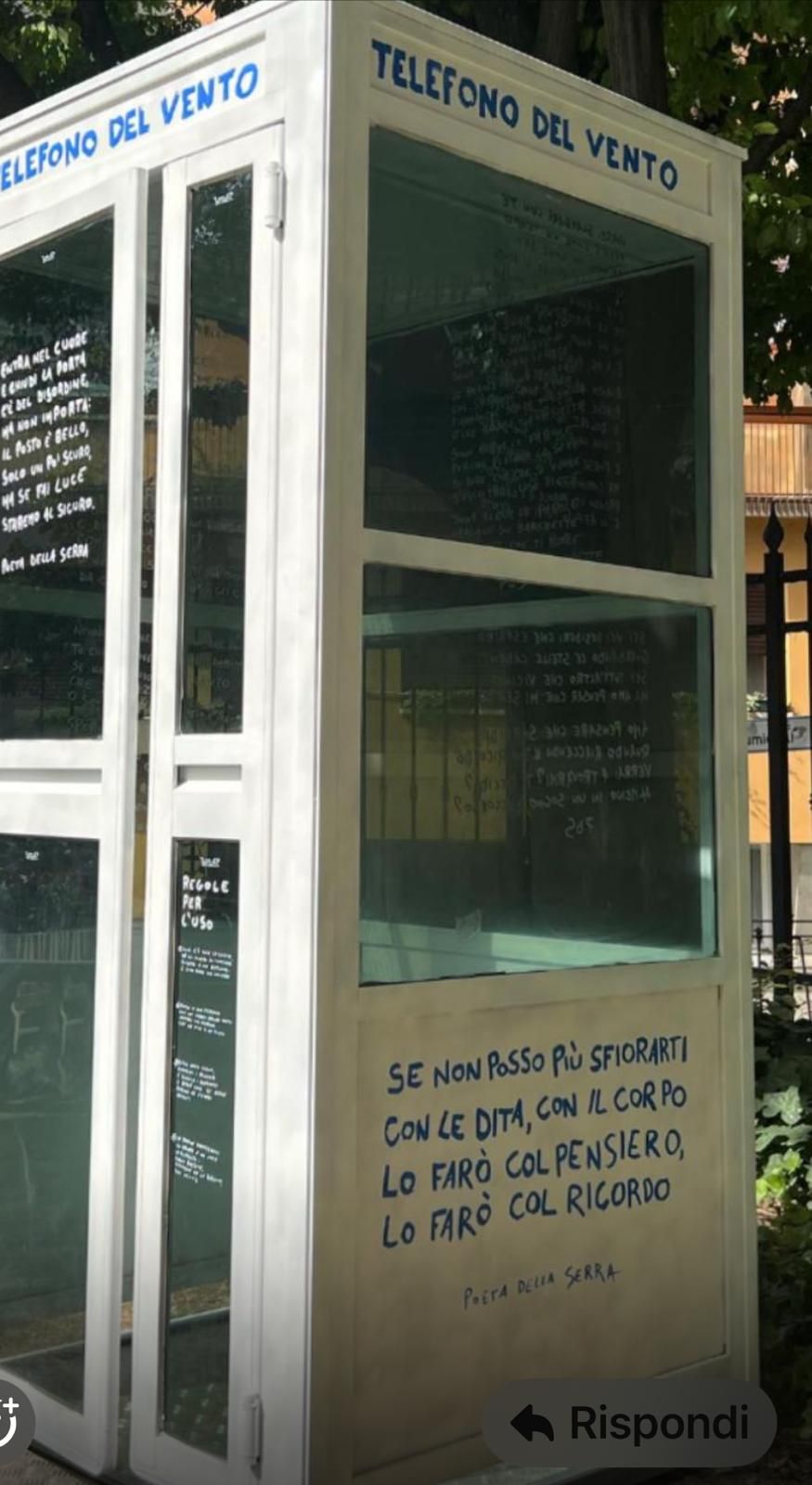

Tra le idee suggerite dalla consigliera c’è anche quella del “Telefono del Vento”, una cabina senza fili in cui fermarsi per un dialogo simbolico con chi non c’è più. Una proposta presentata nel 2024 in Circoscrizione 1 e approvata all’unanimità dai presenti, ma — denuncia Sartori — mai trasformata in un’iniziativa concreta. «È un’occasione mancata. La cabina come luogo di conforto, riflessione e memoria collettiva esiste già in molte città del mondo. In Giappone, dopo il terremoto del 2010, ma anche a Oakland, Dublino, Aspen, e persino a Barone Canavese e a Capannoli. Possibile che Torino resti indietro?».

Il riferimento al Telefono del Vento non è casuale. Nel Canavese, Matteo Gamerro — 43 anni, affetto da sclerosi multipla dall’età di 19 anni — lo ha trasformato in un punto poetico e spirituale. Una cabina nel bosco, senza linea telefonica, progettata per parlare al vento, come facevano le comunità colpite dallo tsunami giapponese. Parole destinate a non essere ascoltate, perché la funzione non è comunicare, ma liberare. Un gesto intimo che è diventato un fenomeno culturale, replicato nel 2023 a San Pietro Belvedere (Pisa) dal fotografo Marco Vanni e destinato a crescere. Che una grande città come Torino non riesca a farne nemmeno uno appare, agli occhi di molti, come un paradosso.

La questione, però, è più complessa. Oggi le cabine telefoniche torinesi sono in uno stato disomogeneo: alcune ancora integre, altre devastate dal vandalismo, molte semi-abbandonate. Si trovano ai margini delle piazze, lungo i viali alberati, vicine alle fermate del tram: piccole teche di un passato non troppo lontano. Per qualcuno sono un fastidio, per altri una presenza malinconica ma familiare. Per altri ancora un’occasione mancata.

Dal 2001, con la diffusione dei cellulari, l’uso delle cabine è crollato del 90%. Un calo silenzioso, senza proteste né nostalgie collettive, fino a rendere quelle strutture quasi invisibili. Eppure, quando ci si passa accanto, qualcosa scatta: un ricordo, un’immagine, una sensazione. La moneta che cade nel raccoglitore. Il clic metallico della porta a molla. Le telefonate fatte durante il servizio militare. L’appuntamento dato con timidezza. L’ultimo saluto prima di una partenza. Perfino un pezzo di cinema: da Matrix a Phone Booth, fino a Superman che cerca una cabina per cambiarsi.

Sono queste memorie, oggi, a essere in pericolo. Il Comune ha già annunciato che interverrà prioritariamente sulle cabine degradate, spesso trasformate in ricettacoli di rifiuti o in piccole aree di bivacco. La rimozione sarà progressiva e dipenderà dagli appalti affidati da Telecom. Ma la città, nel frattempo, non può adottare una cabina, perché ogni processo di donazione delle strutture è stato sospeso dall’azienda. Nessuna scuola, nessuna associazione, nessun ente può prendersene cura. E questo blocco congela ogni possibile progetto di rigenerazione.

Nonostante questi limiti, un esempio virtuoso esiste: la cabina di piazza Peyron, rinata come “Cabina dell’Arte Diffusa”. Una mini-biblioteca a cielo aperto, un luogo di scambio di libri, di passaggi, di incontro. Una prova concreta che la rigenerazione non solo è possibile, ma funziona. Eppure anche quella cabina — pur amata e frequentata — ha dovuto fare i conti con vandalismi e furti. Segno che la bellezza, nello spazio urbano, va protetta e sostenuta, non solo ideata.

La battaglia di Poggio Sartori, dunque, si inserisce in un contesto più ampio: quello di una città che deve decidere se considerare le cabine un problema o un’opportunità. E la risposta, oggi, non è affatto scontata.

Le cabine sono luoghi: e i luoghi, nella loro forma più pura, non smettono di parlare anche quando tacciono. Sono contenitori di memoria, di narrazioni, di legami. Demolirle significa perdere un frammento identitario. Rigenerarle significa trasformarle in strumenti nuovi, capaci di offrire cultura, conforto, poesia, utilità sociale.

Torino, ora, è davanti al bivio. Le alternative esistono, le idee pure. Manca solo una scelta politica chiara.

«Abbiamo bisogno di creatività, di coraggio e soprattutto di volontà» insiste Poggio Sartori. «Le cabine non meritano di essere cancellate. Meritano una seconda vita».

In un’epoca dominata da schermi digitali, l’idea che un oggetto del Novecento possa ancora custodire emozioni e memoria non è nostalgia: è urbanistica dell’anima. E proprio per questo, forse, la partita è appena cominciata.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.