AGGIORNAMENTI

Cerca

Attualità

28 Ottobre 2025 - 17:16

Focolaio di tubercolosi all’ex scuola Neruda, scontro politico a Torino

A Torino scoppia una nuova polemica politica dopo il focolaio di tubercolosi emerso nei giorni scorsi all’interno dell’ex scuola occupata Neruda, nel quartiere San Salvario. La notizia di sei persone infette, tra cui tre minori, ha acceso il dibattito tra istituzioni, forze politiche e associazioni, dividendo chi invoca la chiusura immediata della struttura e chi chiede di non trasformare una vicenda sanitaria in un caso ideologico.

La Lega Piemonte, attraverso il capogruppo in Consiglio regionale Fabrizio Ricca, è intervenuta duramente chiedendo la liberazione immediata dei locali dell’ex scuola, definendo l’episodio “un esempio di mala gestione da parte del Comune di Torino”. «L’accesso disposto dalla Regione per verificare la situazione sanitaria all’interno del Neruda è un segnale positivo – ha dichiarato Ricca – e dimostra che la nostra maggioranza presta attenzione a un caso che il sindaco Stefano Lo Russo e la sua giunta hanno ignorato per mesi».

Il consigliere leghista ha parlato di una situazione “inaccettabile”, accusando Palazzo di Città di “tollerare condizioni igieniche tali da permettere la diffusione di malattie gravi come la tubercolosi”. «Siamo stufi delle strumentalizzazioni della sinistra – ha proseguito Ricca – che in nome dell’inclusione finisce per permettere che persone vivano in contesti insalubri. Le responsabilità di questa vicenda sono da ricercare nel Comune, non certo nelle destre. È assurdo che, quando le cose vanno male, si punti il dito contro la Regione, e poi si venga a chiedere aiuto quando serve».

La Lega ha quindi ribadito la propria linea: «Serve chiudere immediatamente l’ex Neruda – ha aggiunto Ricca – e garantire ai minori presenti la possibilità di vivere come qualsiasi altro coetaneo, in condizioni dignitose e sicure».

Il caso del centro sociale Neruda, occupato da anni e abitato da diverse famiglie migranti, non è nuovo al centro di tensioni politiche. La struttura, ex scuola comunale, è da tempo punto di riferimento per associazioni di volontariato e spazi autogestiti, ma anche oggetto di scontri istituzionali sul tema della legalità e della sicurezza.

Il focolaio di tubercolosi, diagnosticato tra gli abitanti della struttura, ha riacceso un dibattito complesso che intreccia sanità pubblica, immigrazione e degrado urbano. Mentre la Regione Piemonte ha disposto un sopralluogo sanitario e l’Asl ha avviato i controlli epidemiologici, le reazioni politiche si sono polarizzate.

Di tutt’altro tenore la posizione del Comitato per il Diritto alla Tutela della Salute e alle Cure, che ha preso le difese dei residenti del centro, condannando le «speculazioni e la colpevolizzazione dei pazienti migranti malati». «La salute pubblica – si legge nella nota – va affrontata con responsabilità, trasparenza e rispetto delle persone coinvolte, non con toni allarmistici o strumentalizzazioni politiche».

Il Comitato sottolinea come il centro Neruda sia «uno spazio sociale che, negli anni, ha permesso a tante famiglie di trovare una casa e una rete di sostegno». Secondo i volontari, il fatto che la paziente colpita inizialmente dalla tubercolosi vivesse in un contesto comunitario avrebbe «consentito una diagnosi tempestiva e una gestione più efficace della situazione sanitaria».

«Tutte le famiglie residenti nel centro hanno collaborato con piena disponibilità ai controlli sanitari – prosegue il comunicato – grazie al clima di fiducia costruito nel tempo con i volontari e le associazioni». L’organizzazione ha inoltre puntato il dito contro la carenza di personale medico e infermieristico nei servizi territoriali piemontesi: «È un problema strutturale che si ripercuote anche sulla prevenzione. Quando mancano risorse e operatori, diventa più difficile intervenire per tempo e gestire i rischi sanitari».

La tubercolosi, pur essendo oggi una malattia curabile, non è del tutto scomparsa nei Paesi occidentali. In Piemonte, come in altre regioni del Nord Italia, si registrano alcune decine di casi ogni anno, spesso legati a contesti di fragilità sociale o abitativa. Le autorità sanitarie ricordano che la trasmissione del batterio avviene per via aerea, ma che il contagio è più probabile solo in caso di prolungata convivenza in spazi chiusi e poco ventilati.

Sul piano politico, l’episodio ha accentuato la contrapposizione tra la maggioranza di centrodestra in Regione e l’amministrazione comunale torinese guidata da Lo Russo. Da un lato la Lega insiste sulla necessità di “ripristinare la legalità” e “chiudere l’ex Neruda”, dall’altro il fronte progressista difende il ruolo del centro come spazio di accoglienza e solidarietà, chiedendo di non stigmatizzare persone già vulnerabili.

In attesa dei risultati definitivi delle indagini sanitarie, resta l’urgenza di affrontare la vicenda con equilibrio e responsabilità. Se da un lato la tutela della salute pubblica impone verifiche rigorose e interventi immediati, dall’altro il rischio di trasformare un problema sanitario in un caso politico o identitario può compromettere la fiducia tra cittadini e istituzioni.

Il sopralluogo disposto dalla Regione nelle prossime ore dovrà chiarire le condizioni igienico-sanitarie della struttura e le misure da adottare per evitare ulteriori contagi. Intanto, il dibattito continua a crescere, tra chi invoca lo sgombero e chi ricorda che dietro le sigle e i numeri ci sono famiglie, minori e persone che, come tutti, meritano sicurezza, ma anche dignità e ascolto.

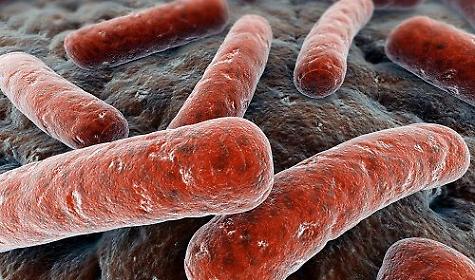

La tubercolosi (TBC) è una malattia infettiva causata da un batterio chiamato Mycobacterium tuberculosis, noto anche come bacillo di Koch dal nome del medico tedesco Robert Koch, che lo scoprì nel 1882. Colpisce principalmente i polmoni, ma può interessare anche altri organi come i reni, le ossa, il cervello e i linfonodi.

Il bacillo della tubercolosi esiste da migliaia di anni: tracce della malattia sono state trovate persino in mummie egizie. Storicamente, la TBC è stata una delle principali cause di morte in Europa fino alla metà del Novecento, quando la scoperta degli antibiotici e le campagne di sanità pubblica ne ridussero drasticamente la diffusione.

La malattia si trasmette per via aerea, attraverso le goccioline di saliva emesse da una persona infetta quando tossisce, starnutisce o parla. Tuttavia, il contagio non è immediato: serve un contatto prolungato in ambienti chiusi e poco ventilati.

Una volta entrato nei polmoni, il batterio può rimanere dormiente per anni senza provocare sintomi: è la cosiddetta tubercolosi latente. Solo in una minoranza dei casi — soprattutto in soggetti con difese immunitarie basse o in condizioni di vita difficili — il batterio si riattiva, causando la tubercolosi attiva, che si manifesta con: tosse persistente (anche con tracce di sangue), febbre e sudorazione notturna, perdita di peso e inappetenza e stanchezza cronica.

La TBC è oggi curabile, ma richiede una terapia antibiotica lunga e rigorosa, di almeno sei mesi, con farmaci specifici come isoniazide, rifampicina, etambutolo e pirazinamide. La difficoltà principale è l’aderenza al trattamento: interrompere la cura troppo presto può favorire la comparsa di forme resistenti ai farmaci (TBC multiresistente).

Sul piano della prevenzione, in molti Paesi viene ancora utilizzato il vaccino BCG (Bacillo di Calmette-Guérin), efficace soprattutto nei bambini per prevenire le forme più gravi.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la tubercolosi resta una delle prime dieci cause di morte nel mondo, con circa 10 milioni di nuovi casi ogni anno. In Europa occidentale è considerata una malattia rara, ma continua a comparire in contesti di povertà, marginalità sociale e sovraffollamento abitativo, dove le condizioni igieniche e sanitarie sono precarie.

In sintesi, la tubercolosi deriva da un batterio antico e tenace, che approfitta delle fragilità sociali e sanitarie più che della semplice trasmissione fisica. È una malattia curabile, ma che continua a ricordare quanto strettamente salute, dignità e condizioni di vita siano legate.

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.