AGGIORNAMENTI

Cerca

Attualità

29 Settembre 2025 - 11:22

Rivoli dice no al murales per Sergio Ramelli: bocciata la mozione di Fratelli d’Italia a cinquant’anni dalla morte dello studente milanese

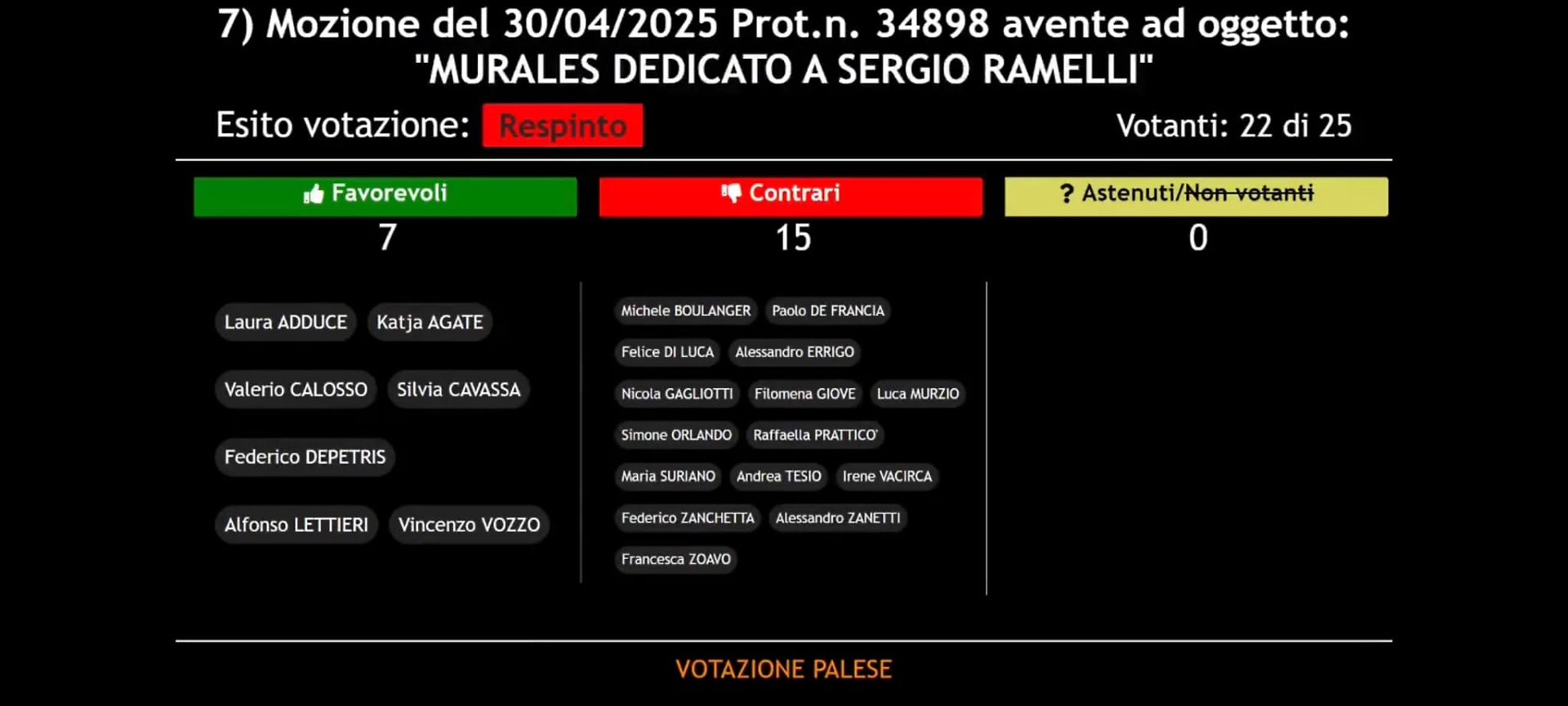

A Rivoli non ci sarà nessun murales dedicato a Sergio Ramelli, lo studente milanese di 18 anni assassinato il 29 aprile 1975 con una brutale aggressione a colpi di chiave inglese da parte di militanti dell’estrema sinistra. La mozione presentata a fine aprile dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, in occasione del cinquantenario della morte del ragazzo, è stata infatti respinta dalla maggioranza.

La proposta prevedeva di realizzare un murales nei pressi di una delle scuole cittadine, per ricordare la vicenda di Ramelli come simbolo delle giovani vite spezzate dall’odio politico e dall’intolleranza. Una scelta non casuale: i promotori hanno sottolineato che l’obiettivo era trasmettere alle nuove generazioni un messaggio forte e inequivocabile sul rispetto delle idee altrui e sulla necessità di bandire ogni forma di violenza politica.

Il gruppo di Fratelli d’Italia, con i consiglieri Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris, ha denunciato con durezza la bocciatura, parlando di un’occasione persa per costruire un ricordo condiviso al di là delle appartenenze politiche. Secondo i consiglieri, la sinistra rivolese avrebbe mostrato una “immaturità” politica, preferendo rinchiudersi in una difesa ideologica piuttosto che confrontarsi con la memoria di un ragazzo ucciso in un contesto storico che legittimava la violenza come strumento di lotta.

Depetris, relatore della mozione, ha voluto richiamare la propria esperienza personale di militanza negli anni universitari, ricordando di essere stato vittima di più aggressioni da parte di gruppi dell’estrema sinistra. Episodi che, ha spiegato, non gli hanno lasciato desiderio di vendetta, ma la convinzione che il confronto politico debba sempre fondarsi sul rispetto delle posizioni altrui. Da qui l’appello, rimasto inascoltato, a sostenere l’iniziativa in memoria di Ramelli.

La discussione in consiglio comunale ha riportato a galla il dibattito più ampio sugli anni di piombo, un periodo che ha segnato la storia italiana tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta, con una scia di attentati, omicidi politici e scontri di piazza che hanno lasciato centinaia di vittime e un Paese lacerato. Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, divenne suo malgrado un simbolo della violenza subita dai giovani di destra, ma il suo nome è rimasto per decenni al centro di una memoria selettiva, rievocato con toni opposti a seconda delle appartenenze politiche.

La vicenda di Rivoli dimostra come, a distanza di mezzo secolo, il ricordo di Ramelli resti divisivo. Per Fratelli d’Italia, un murales avrebbe potuto rappresentare un passo avanti nel riconoscere che ogni vittima della violenza politica merita rispetto e memoria, indipendentemente dalla sua appartenenza. Per la maggioranza, invece, la proposta non è stata ritenuta opportuna, con motivazioni giudicate dall’opposizione “inconsistenti e superficiali”.

Il tema non riguarda solo il singolo episodio ma il rapporto, ancora oggi problematico, tra memoria collettiva e conflitto politico. In Italia non esiste un consenso unanime su come raccontare e ricordare le vittime degli anni di piombo: se alcune figure, come Aldo Moro o Guido Rossa, sono celebrate in maniera trasversale, altre, come Ramelli, continuano a essere percepite come simboli di parte.

La bocciatura della mozione a Rivoli rischia dunque di rimanere l’ennesimo capitolo di una storia che continua a dividere. Per l’opposizione, rappresenta il segno che la sinistra non ha ancora chiuso i conti con il passato e non è pronta a riconoscere fino in fondo il dolore subito da chi, in quegli anni, militava a destra. Per la maggioranza, il rifiuto è probabilmente legato al timore di vedere strumentalizzata la memoria di un giovane per fini di propaganda politica.

Quel che resta, però, è il dato politico e simbolico: a Rivoli non ci sarà alcun murales per Ramelli. E, ancora una volta, la possibilità di trasformare un ricordo in patrimonio condiviso si è infranta contro il muro delle divisioni. Segno che gli anni di piombo non sono soltanto un capitolo di storia, ma una ferita che fatica ancora a rimarginarsi.

Sergio Ramelli era uno studente milanese, militante del Fronte della Gioventù (organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano). Aveva 18 anni quando, il 29 aprile 1975, morì in seguito alle ferite riportate dopo una brutale aggressione subita alcune settimane prima.

Il 13 marzo di quell’anno, mentre rientrava a casa, venne assalito da un gruppo di militanti di estrema sinistra che lo colpirono più volte alla testa con chiavi inglesi. Il motivo? Aveva scritto in un tema scolastico un testo in cui criticava le Brigate Rosse, posizione che bastò per farlo diventare un bersaglio. Dopo 47 giorni di agonia in ospedale, Ramelli non sopravvisse.

Il processo, celebrato anni dopo, portò alla condanna di diversi appartenenti ad Avanguardia Operaia, formazione extraparlamentare di estrema sinistra. La vicenda divenne subito un simbolo della violenza politica degli anni di piombo, uno dei tanti episodi che mostrarono come l’odio ideologico potesse arrivare a uccidere un ragazzo poco più che maggiorenne.

Oggi il suo nome è ricordato soprattutto nelle commemorazioni della destra italiana, che lo considera il simbolo delle giovani vite spezzate dall’intolleranza politica. Ma la sua storia è anche uno dei capitoli più cupi della stagione di conflitto ideologico che insanguinò l’Italia tra gli anni Sessanta e Ottanta.

Gli anni di piombo rappresentano una delle stagioni più buie e complesse della storia italiana del Novecento. Si collocano tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Ottanta, un periodo segnato da violenze politiche, terrorismo diffuso e una tensione sociale costante.

Il termine nasce dal titolo del film tedesco Die bleierne Zeit (“Il tempo di piombo”), che descrive la pesantezza, il clima cupo e oppressivo che caratterizzava quegli anni. In Italia, l’espressione indica una fase in cui lo scontro ideologico fra estrema sinistra e estrema destra uscì dalle aule universitarie e dalle piazze per riversarsi nella vita quotidiana con aggressioni, attentati e omicidi.

Da un lato operavano gruppi dell’estrema sinistra extraparlamentare (Brigate Rosse, Prima Linea, Lotta Continua, Potere Operaio), che miravano a colpire lo Stato con sequestri, attentati e uccisioni. Dall’altro agivano organizzazioni dell’estrema destra neofascista, come Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale e Nuclei Armati Rivoluzionari, responsabili di stragi e attentati contro civili inermi, con la logica della “strategia della tensione”.

Il Paese visse una vera e propria guerra interna a bassa intensità: cortei che degeneravano in scontri con la polizia, agguati tra militanti, attentati nelle stazioni o nelle piazze. Alcuni episodi restano incisi nella memoria collettiva: la strage di Piazza Fontana a Milano (1969), la strage di Bologna (1980), l’omicidio del commissario Calabresi (1972), il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro (1978).

In questo contesto si inserisce la vicenda di Sergio Ramelli. Non un dirigente politico, ma uno studente di 18 anni che aveva espresso opinioni contro le Brigate Rosse in un tema scolastico. Quella semplice presa di posizione fu sufficiente a trasformarlo in un bersaglio. L’aggressione che lo uccise è il simbolo della brutalità con cui la contrapposizione ideologica arrivò a colpire persino ragazzi poco più che adolescenti.

Gli anni di piombo non furono solo una sequenza di attentati, ma un fenomeno complesso che intrecciava crisi economica, conflitti sociali, ideologie radicali e debolezze istituzionali. Le forze dell’ordine e la magistratura si trovarono spesso impreparate, mentre il clima di paura condizionava la vita politica e civile.

Ufficialmente, la stagione si chiuse nei primi anni Ottanta, con l’arresto di molti leader delle Brigate Rosse e lo smantellamento delle principali organizzazioni terroristiche. Ma le sue ferite restano ancora oggi: la memoria divisa, il dolore delle vittime e dei familiari, e la difficoltà di elaborare un racconto condiviso.

La storia di Ramelli, come quella di tante altre vittime, testimonia quanto l’odio politico possa distruggere vite e generazioni. Per questo il suo nome torna spesso nei dibattiti pubblici: è il simbolo non solo della violenza contro i giovani di destra, ma più in generale di una stagione in cui la politica degenerò in guerra.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.