AGGIORNAMENTI

Cerca

Lo Stiletto di Clio

15 Ottobre 2024 - 04:54

IN FOTO Gamberi di fiume

Sono a rischio d’estinzione, in Piemonte, i gamberi autoctoni di fiume. Sin oltre la metà del secolo scorso, invece, erano diffusissimi in fiumi, torrenti e ruscelli, sia in montagna sia in pianura.

A minacciarli sono l’inquinamento, le trasformazioni dell’habitat naturale, la pesca di frodo, le secche prolungate dei corsi d’acqua, i fenomeni alluvionali, l’introduzione di varietà esotiche quali il gambero di fiume della California e la cosiddetta peste dei gamberi, un morbo epidemico provocato da un fungo di origine americana.

Nella nostra regione, i crostacei di fiume compaiono in molti documenti sia medievali sia di epoca più tarda. Si tratta di fonti per lo più relative al Vercellese e al Novarese (dove tuttora abbondano le aree fluviali e palustri), ma anche a luoghi attraversati da rogge (le cosiddette «bialere»), ad esempio a Beinette e a Pesio, due località non lontane da Cuneo.

In tali fonti, i gamberi sono chiamati «gambari» o «cancri», un termine, quest’ultimo, che deriva dal latino «cancer», nell’accezione di gambero.

Per quanto concerne Settimo Torinese, due sono i documenti storici attualmente noti che menzionano la pesca dei crostacei di fiume. Conservato presso l’Archivio di Stato di Torino, il primo è redatto in latino e risale al 1423.

Custodito nell’Archivio storico della città di Settimo, il secondo è in italiano e data al 1570.Il documento del 1423 contiene le denunce dettagliate (all’epoca si definivano «consegnamenti») di ogni proprietà e reddito del marchese Giangiacomo di Monferrato in molti luoghi del suo Stato: vi sono elencati i terreni coltivabili, i boschi, i pedaggi, i fitti, le prestazioni d’opera, ecc. Fra l’altro si evidenzia che ogni pescatore di Settimo era tenuto a consegnare settimanalmente cento gamberi al castellano, dalle calende di maggio alla festa di San Michele, cioè dal primo giorno di maggio al 29 settembre.

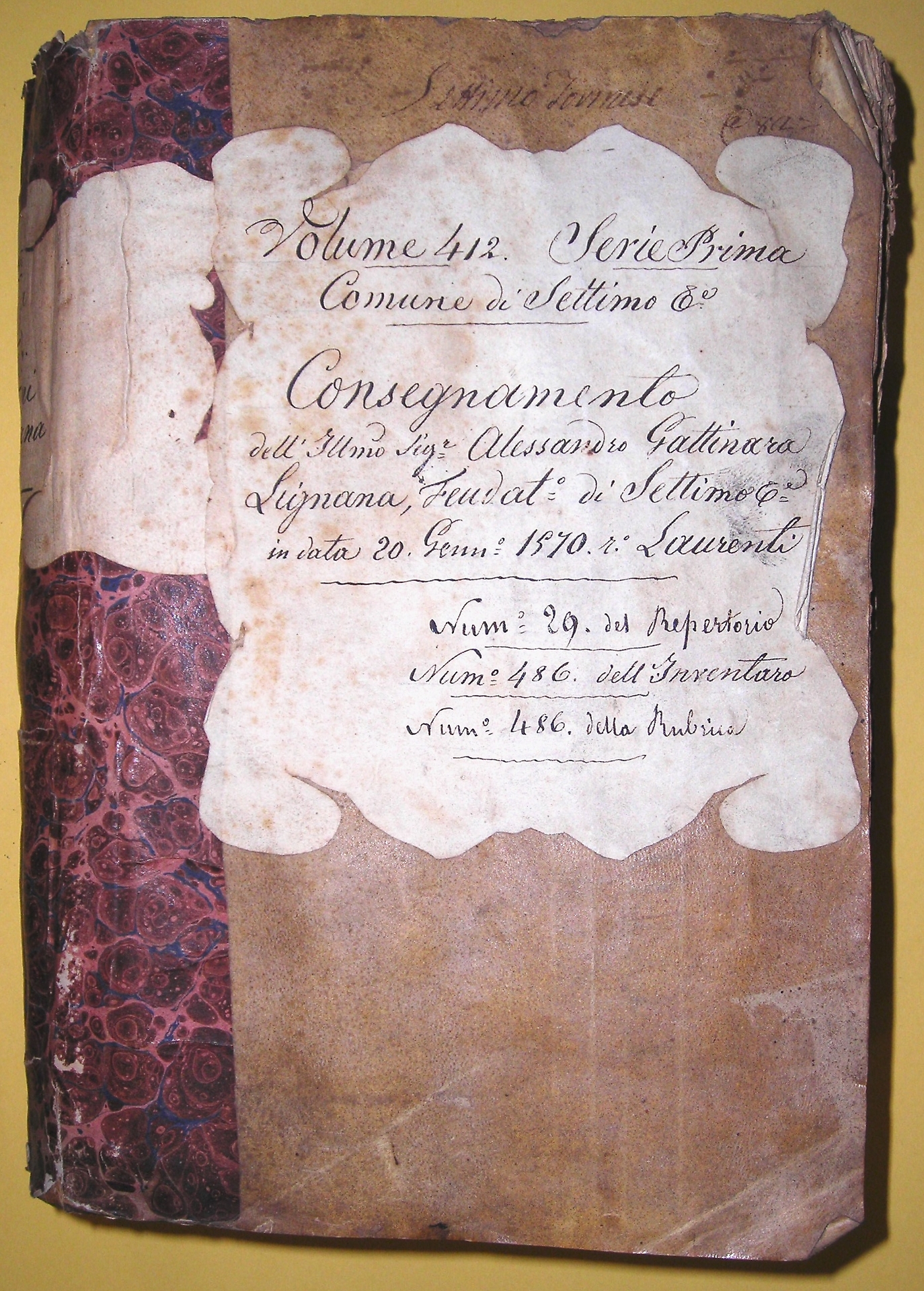

IN FOTO Il registro del 1570 in cui si accenna ai gamberi di Settimo

Il documento del 1570 descrive le proprietà e i redditi del feudo di Settimo di cui, all’epoca, era investito per metà il conte di Valenza, Alessandro Gattinara Lignana. Ai fogli 9 e 10 si ribadisce che il feudatario godeva del diritto di «poter conseguire dalli pescatori da gambari, purché vadino a pescar con le retti, un cento de gambari da ogniuno di luoro, ogni venere durante il termine di calende di maggio fino a Santo Michele». Entrambe le fonti chiariscono che i gamberi dovevano essere consegnati il venerdì, tradizionale giorno di astinenza dalle carni.

La pesca dei crostacei è menzionata anche in documenti relativi a Brandizzo, ad esempio negli statuti comunali del 1526. L’articolo 71 garantiva la libertà di pesca dei gamberi in tutto il territorio, vietando però di metterli in vendita o di esportarli se prima non erano stati offerti al feudatario, a cui si riconosceva un diritto di prelazione, ma al giusto prezzo.

Per quanto concerne Settimo Torinese, allo stato attuale delle ricerche non sembra che il diritto signorile compaia in documenti posteriori al sedicesimo secolo. È possibile che i signori del luogo non lo rivendicassero più. Il che, ovviamente, non significa che nelle rogge del territorio fossero scomparsi i gamberi. Nel 1734, in effetti, furono censiti ben diciassette pescatori, tutti maschi, qualificati «pescatori de gambari». Di questi, quattordici erano originari di Settimo, uno veniva da Brandizzo e due da Mongrando, una località a pochi chilometri da Biella, un tempo caratterizzata da un’ottima disponibilità d’acqua. I diciassette pescatori erano capifamiglia. Dal che sembrerebbe evincersi che il mestiere era esercitato a tempo pieno.

Nei trattati di medicina e di cucina del tardo Medioevo e della prima età moderna, i gamberi di fiume sono ritenuti piuttosto indigesti. Però molti autori li consigliavano per le proprietà afrodisiache.

Un vecchio detto piemontese afferma: «Ij gamber cheuit a lasso nen durmì tuta la neuit» (i gamberi cotti non lasciano dormire tutta la notte). Ovviamente perché indigesti, ma le persone più maliziose sono libere di attribuire un diverso significato al proverbio.

È un fatto che i gamberi di fiume non sono insensibili ai comportamenti delle persone.

Sembra, infatti, che ingeriscano i farmaci quotidianamente riversati nei corsi d’acqua attraverso gli scarichi fognari.

Fra questi vi sono gli ansiolitici, i sonniferi e gli altri tranquillanti di cui gli italiani fanno grande uso. Invece di aumentare il desiderio sessuale, ora i simpatici crostacei fanno dormire.

DELLO STESSO AUTORE

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.