AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

02 Dicembre 2023 - 15:52

Salassi in Canavese

L’investigare l’origine, e l’antica Storia de’ primitivi popoli, quanto è dolce, ed utile ricerca, altrettanto viene ad essere difficilissima, e talora per lo silenzio degli antichi scrittori, e per le loro perpetue contraddizioni, presso che imperscrutabile. La difficoltà però di un si fatto studio non tanto deriva dalla natura delle istesse cose, quanto dalla maniera di esaminarle.

Jacopo Durandi, Saggio sulla storia degli antichi popoli d’Italia. Torino, 1769

Una storia dei Salassi non è mai stata scritta, e non solo perché i Celti non praticavano la scrittura, tramandando oralmente le proprie memorie, o trattandosi di un insieme di tribù stanziate su un territorio alpino e prealpino strategico ma marginale rispetto all’ecumene del tempo: ma soprattutto perché nessuno è invogliato a scrivere la storia di un popolo che vive in pace da secoli sul proprio territorio in armonia con la natura, con le proprie leggi e i propri costumi, senza dare fastidio a chicchessia. Come ha scritto Raymond Queneau, i popoli felici non hanno storia.

Gli storici antichi, romani e filo-romani, si interessano ai Salassi quando questi entrano in conflitto con i conquistatori del mondo, ma solo per registrarne la fine, un’agonia lunga centodiciotto anni.

Dunque i Salassi sono fuori dalla Storia, e di essi non si ricorda il nome di un capo, o con l’eccezione dell’infelice Vittumula, di un insediamento. Quelli che nonostante tutto continuano a circolare, Cordelo, generale di Ercole della stirpe di Saturno e la favolosa città di Cordela da lui fondata, capitale dei Salassi, sono l’elaborazione di una frottola medievale da parte della fantasiosa erudizione sei-settecentesca. La conoscenza approssimativa del loro territorio degli studiosi moderni e l’irrisolto nodo dell’itinerario alpino di Annibale, d’altra parte, non hanno finora favorito una ricostruzione soddisfacente di una vicenda su cui mancano documenti e si devono interpretare le poche parole dei loro nemici.

La questione comunque sembra chiusa, e nessuno è interessato a chinarsi su questo popolo dall’immagine ormai stereotipata per rimetterla in discussione, per correggere giudizi sbagliati o darne una rappresentazione più equilibrata e verosimile.

Con poche eccezioni, l’Archeologia non ha perso tempo a cercarne le labili tracce, schiacciate sotto le pesantissime orme dei suoi carnefici e comunque ridicolizzate dal confronto con la loro sesquipedale magniloquenza.

La Storia del Piemonte di Alessandro Barbero sbriga la “romanizzazione” della regione in mezza paginetta, citando insieme di sfuggita Salassi e Taurini.

E allora perché preoccuparsi dell’immagine dei Salassi?

A Ivrea, paga di tutti i luoghi comuni, basta il loro nome sullo sfondo, a fare il paio con gli ormai stucchevoli versi del Carducci, mentre Aosta è giustamente contenta di ostentare il proprio impianto urbanistico e i propri monumenti romani che le consentono di fregiarsi dell’appellativo di “Roma delle Alpi” e di festeggiare adeguatamente il bimillenario del proprio eponimo Augusto, colui che vendette schiavi gli ultimi quarantaquattromila Salassi sul mercato di Eporedia.

Da entrambe le parti non sembra insomma esservi un reale interesse a conoscere meglio i propri sfortunati predecessori e la disputa sul loro genocidio ha interessato più che altro per questioni politiche, legate alla legittimità o meno dell’uso del francese in Valle d’Aosta.

E poi non c’è forse la famosa ìscrizione dei Salassi incolae?

Un gruppo di autoctoni, certamente i più educati, che in un ottimo latino e in eleganti caratteri capitali si raccomandano al loro patrono Augusto che li ha accolti benevolmente nella città appena fondata sul Centro di quello che era stato il loro territorio. Una testimonianza così genuina fuga ogni dubbio sullo stato di salute del popolo salasso alla conclusione della sua più che secolare resistenza all’aggressione romana, a dispetto di quel catastrofista di Strabone, che si spinge a scrivere: quel popolo fu cancellato.

Ma quale genocidio!

Gli indigeni ragionevoli si sono felicemente integrati nella nuova splendida colonia e i più selvatici saranno ben sopravvissuti nelle popolazioni delle alte valli laterali della Valle della Dora e delle rustiche valli altocanavesane.

L’ipotesi sembra verosimile, ma c’è un modo infallibile per accertarsene: i Celti amavano e rispettavano la natura, basta quindi osservare com’è trattata localmente.

Certamente non erano discendenti dei Salassi coloro che hanno consentito e contribuito all’edificazione di Cervinia e all’alterazione sistematica dell’alta Valtournenche, né lo sono quelli che oggi, nell’attigua Valle d’Ayas, proseguono con cieca pervicacia la devastazione dello splendido Vallone di Ventina o delle Cime Bianche, in spregio a una mezza dozzina di vincoli nazionali e comunitari.

Memoria di un popolo scomparso

Il popolo salasso è scomparso, ma il suo territorio conserva tracce materiali e immateriali sufficienti per delineare un abbozzo della sapiente organizzazione in pagi della confederazione di tribù che costituiva la sua civitas, chiarire la qualità e l’ubicazione della sua industria principale, la ricerca dell’oro, offrire frammenti commoventi della sua semplice civiltà e aprire squarci impensabili sulla sua orgogliosa e disperata resistenza all’aggressione romana.

Dall’individuazione del percorso di Annibale attraverso il suo territorio emergono i motivi reali, l’aiuto prestato al Cartaginese,

del suo innegabile genocidio, ma anche il sito di Vittumula, le menzogne di Tito Livio sulle drammatiche circostanzete della sua distruzione e la giusta localizzazione di quella che è stata erroneamente chiamata Battaglia del Ticino e dovrà piuttosto essere ricordata come la Battaglia di Vittumula.

È dunque illusorio pensare che lo scampo di qualche gruppo umano abbia portato anche alla sopravvivenza di tradizioni e cultura di quel popolo. Genocidio non è soltanto uccidere o deportare uomini, donne e bambini, è anche distruggerne l’organizzazione sociale, culturale, religiosa, come è stato fatto più recentemente con i nativi americani e australiani, cose che per i popoli arcaici sono un tutt’uno inscindibile.

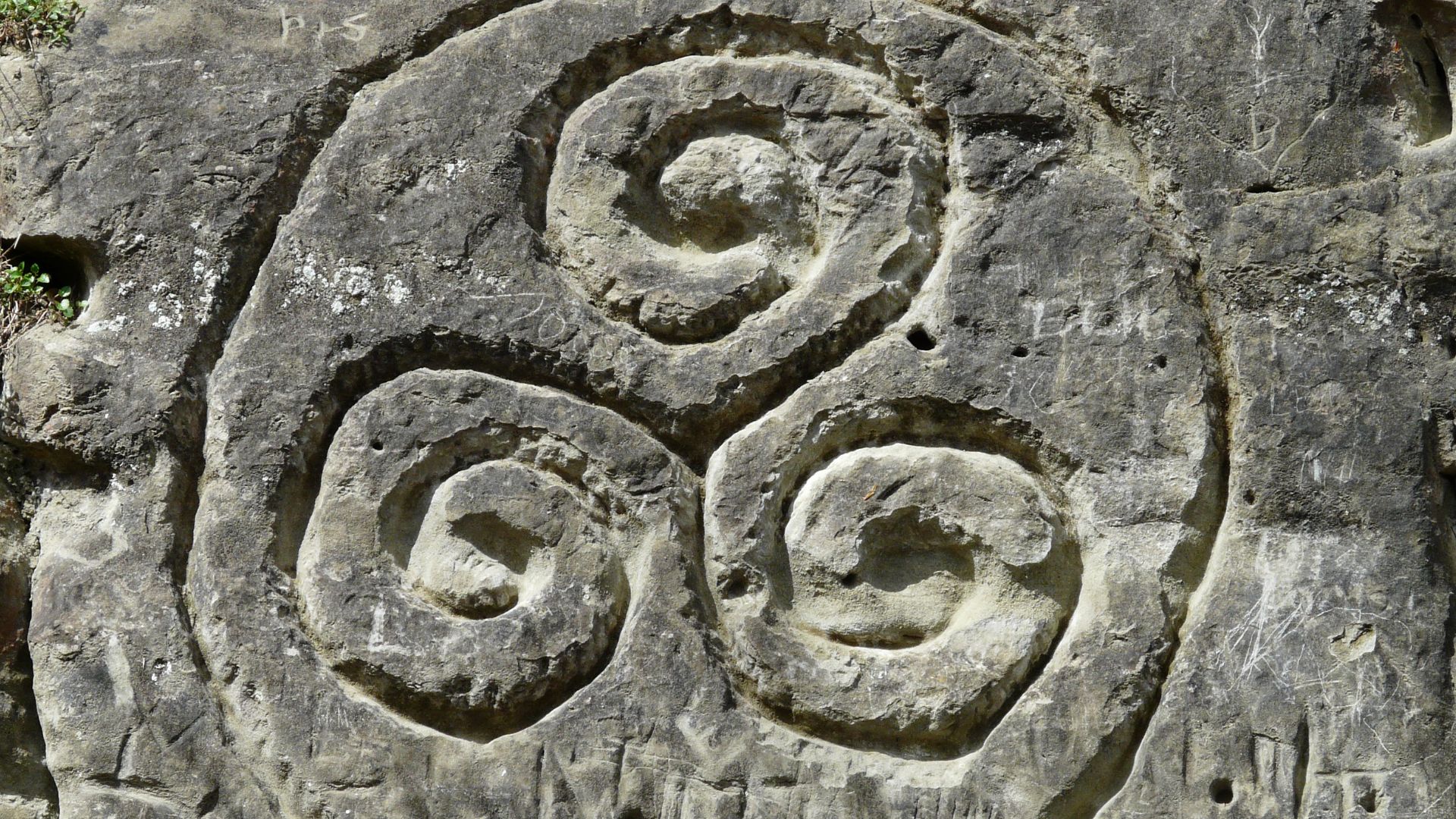

Quel poco di celtico che traspare sotto il velo sottile del cristianesimo, come la traccia delle têtes coupées nel capo del Battista ovunque in Valle, e in qualche misura anche in Canavese, fatto esibire, con aplomb di cameriere, all’incolpevole vescovo greco Grato (o in quelle scolpite, nei modiglioni dell’apparato a sporgere del castello di Fénis e altrove, con funzione apotropaica), o come la memoria della consuetudine di agitare con un bastone l’acqua delle sorgenti per ottenere la pioggia, nel rito bizantino dell’immersione della croce presso il santuario montano di Cuney, o come il ricordo di rituali druidici del fuoco nei falò notturni di san Giovanni e dei santi Pietro e Paolo, sono barbagli di una stella collassata duemila anni fa, pervenuti fino a noi dalla notte dei tempi.

Basterebbe, per convincersene, frequentare qualcuno di quei festival celtici che proliferano ovunque, periodicamente organizzati anche in Valle, non privi di risvolti ridicoli, e notare lo scarto con la cultura locale.

Conservo nella memoria l’amaro commento di un camionista irlandese di passaggio, che anni fa a Courmayeur assisteva alla sfilata di una turba schiamazzante, con i volti dipinti di blu a scimmiottare un gruppo di guerrieri celti: Da noi è una cosa seria.

La tradizione dunque è spezzata, o sopravvive inconsciamente in qualche tratto marginale delle usanze delle popolazioni altocanavesane e delle alte valli laterali valdostane, elementi, peraltro, che andrebbero sceverati da influenze burgunde o walser, ed è vano e patetico pensare di ricostruirla.

Contrariamente agli intatti Celti irlandesi, che sono andati orgogliosamente e consapevolmente incontro al cristianesimo nel vigore delle loro tradizioni religiose, negoziando una resa rispettosa dei loro valori, gli sparuti superstiti salassi, già inquinati dalla romanità, si sono trovati all’incontro confusi e disarmati, subendone, pur con qualche tenace resistenza, l’azione manipolatrice.

Su questi aspetti antropologici vi sono ottimi studi, come quello di Mario Polia dedicato alla Valtornenche, o quello più generale di Riccardo Taraglio e non è certo intenzione di questa ricerca entrare in competizione con essi. Né è suo scopo piangere sulla sorte dei Salassi e mettere in piedi una polemica anti-romana, ma solo tentare di correggere una serie ormai insopportabile di luoghi comuni totalmente infondati, formatisi nel clima di acritica esaltazione della civiltà romana culminato nei primi decenni del secolo trascorso e mai seriamente rimessi in discussione, e restituire a questi nostri predecessori almeno le verità più ovvie. Cercando strada facendo, con il supporto degli studi di Mircea Eliade e con il paragone, con una popolazione arcaica ad essi contemporanea quale quella dei Sanniti, oggetto di indagini approfondite, di aggiungere qualche tessera al rarefatto mosaico della loro conoscenza.

Da quali basi dunque partire per un discorso sul popolo dei Salassi che non sia l’ennesima rifrittura di argomenti privi di fondamento?

Se i pochi documenti che abbiamo su di esso sono quelli prodotti dai suoi nemici, dobbiamo allora volgerci a interrogare l’archivio che custodisce i documenti più seri e imparziali, ma anche inestimabilmente più ricchi di potenzialità conoscitive: il territorio.

Un ragionamento sui segni del territorio salasso può dirci molto sul popolo che lo ha abitato per secoli, pure se con la discrezione e il rispetto propri dei Celti per la Natura.

Non con la presunzione di tracciarne un quadro esauriente, ma con il desiderio di gettare un sasso nello stagno della conoscenza del nostro passato e la speranza di stimolare qualche iniziativa di studio su qualcuno almeno dei suoi molteplici aspetti.

Riccardo Petitti, padre canavesano, madre valdostana, architetto, è nato nel 1941 a Ivrea, dove ha svolto attività professionale dal 1970. Questa lo ha portato a interessarsi all’origine e alle fasi altomedievali del duomo (Il tempio del sole, 2005; A Warmondo quel che è di Warmondo, 2010), ma anche alle tracce, fin qui inesplorate, del breve ma cruciale periodo bizantino (Montagne bizantine, 2020).

Oggetto principale dei suoi studi sono però i segni più antichi ed enigmatici del territorio, dalle incisioni rupestri (Valchiusella archeologica, con Bernardo Bovis, 1971) agli allineamenti (Sentieri perduti, un sistema celtico di allineamenti, 1987). Proprio di questo, centrato sull’arco alpino, si è servito Annibale per la sua traversata (Annibale sulle orme di Ercole, 2000; Annibale e Bes sulle Alpi, 2022). Ma la vicenda del condottiero cartaginese è stata fatale ai Salassi…

Nel libro “Salassi, Memori di un popolo scomparso” l’autore Riccardo Petiti ha raccolto quanto, in una vita trascorsa, nel tempo disponibile, a percorrere le nostre montagne, ha risvegliato la sua attenzione, inducendolo a considerarlo una possibile traccia di questo antico popolo scomparso. Un poco per volta, gli è sembrato che i brandelli sparsi si organizzassero in qualcosa di compiuto, si articolassero nella trama di un racconto che consentisse di procedere un poco oltre nella conoscenza di quella gente e del dramma che l’ha coinvolta, cancellandola al suo primo apparire alla Storia.

Ma ecco che l’individuazione del transito di Annibale attraverso il territorio dei Salassi e l’evidenza dell’aiuto da essi prestato al condottiero cartaginese gettano un’improvvisa e vivida luce sulla loro tragica fine, offrendo finalmente gli elementi necessari per comprendere gli autentici motivi e dunque l’innegabile realtà del loro genocidio. Da questi fatti fondamentali occorrerà partire per tentare un abbozzo credibile degli avvenimenti che hanno coinvolto Canavese e Valle d’Aosta in quel periodo cruciale della loro Storia, i cui effetti in qualche misura, pur senza che ce ne rendiamo conto, durano tuttora.

I dati che emergono dallo studio sull’organizzazione del territorio salasso portano poi a rivedere radicalmente il racconto di Tito Livio sulla distruzione di Vittumula, a suo dire opera di Annibale, e a formulare una nuova ipotesi sulla localizzazione e sulle reali circostanze della cosiddetta “Battaglia del Ticino”, di cui si forniscono i presupposti necessari per poterla ribattezzare a pieno diritto “Battaglia di Vittumula”. Alla luce di tutto questo andranno rivisti valutazioni, giudizi e luoghi comuni non più accettabili.

1. Mario Polia, Vótornéntse. Profilo di una cultura alpina. Quart, Musumeci Editore, 2007.

2 . Riccardo Taraglio, Il vischio e la quercia. Spiritualità celtica nell’Europa druidica. Grignasco, Edizioni L’Età dell’Acquario, 1997.

Edicola digitale

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.