AGGIORNAMENTI

Cerca

Attualità

13 Settembre 2025 - 23:44

È un museo che non sembra un museo, e già questo basterebbe a renderlo unico. La Casa Museo Olivettiana ha aperto le sue porte dentro l’Unità Residenziale Ovest, meglio conosciuta come Talponia: un sorprendente “grattacielo orizzontale” incastonato nella collina eporediese, a soli quindici minuti a piedi dal centro storico. Non un luogo costruito per l’occasione, ma un edificio vivo, abitato, che dal 2018 è entrato nella lista del patrimonio UNESCO come parte della “Città industriale del XX secolo” voluta da Adriano Olivetti.

Il palazzo nacque nel 1969 dalla matita degli architetti Roberto Gabetti e Aimaro Isola, chiamati a dare forma a una delle visioni più ardite dell’azienda: creare non semplici case per impiegati e tecnici, ma un esperimento sociale in piena regola. Un’architettura semicircolare, in larga parte interrata, con 85 appartamenti pensati per coniugare dignità, funzionalità, comunità. Una costruzione che allora appariva futuristica e che ancora oggi, a distanza di oltre cinquant’anni, mantiene un fascino inalterato: gli ingressi che si aprono verso una corte interna, la luce che filtra dall’alto, la sensazione di essere dentro un rifugio comunitario più che in un semplice condominio. Dentro quelle mura prende vita oggi un archivio domestico che custodisce la memoria della cultura informatica italiana degli anni ’70 e ’80, periodo visionario quanto spesso dimenticato.

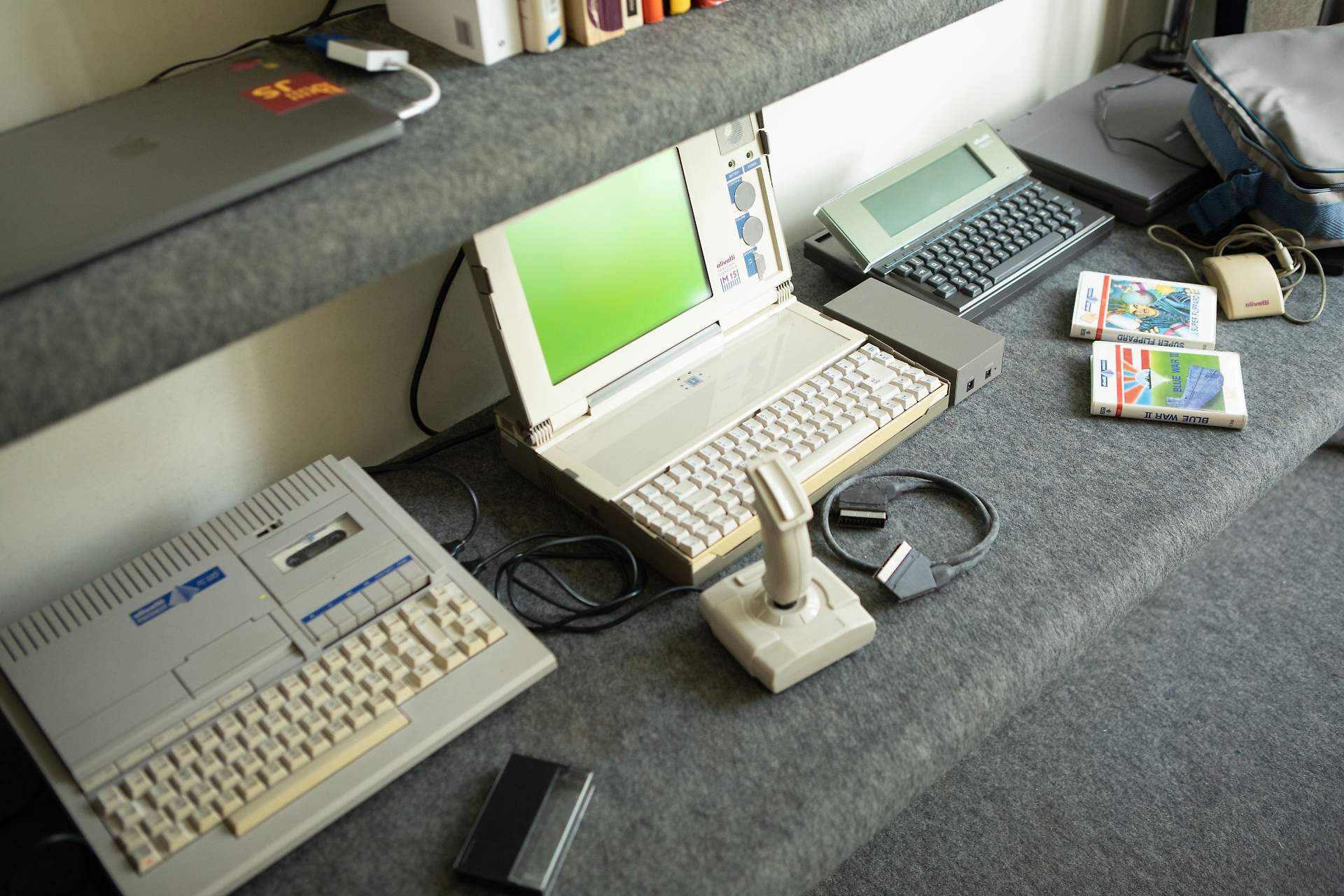

La collezione, curata da Giovanna Faso, non si limita a mostrare oggetti: li restituisce al loro contesto originario, quello di una quotidianità in cui la tecnologia era intima, vicina, mai astratta. Ci sono i primi computer d’epoca, come quelli che fecero la storia dell’azienda di Ivrea, riviste di design, manuali tecnici consumati dall’uso, stampe originali e arredi che raccontano una stagione irripetibile. Oggetti che ricordano come la creatività nascesse dai vincoli, quando ogni macchina veniva progettata con immaginazione, rigore e una precisa intenzione culturale. Oggetti che non erano meri strumenti di lavoro, ma portatori di un’estetica, di una filosofia, di un’idea di mondo.

Interior - photo credit Davide Aichino

Giovanna computer -photo credit Davide Aichino

Il percorso museale si articola intorno a tre grandi fili conduttori: architettura, informatica e cultura degli interni. Tre prospettive che dialogano tra loro, riportando alla luce non solo la storia industriale, ma anche la poetica di un’epoca in cui il lavoro, l’abitare e l’innovazione erano intrecciati. Un passato che non appare come un esercizio nostalgico, ma come un “futuro dimenticato”: un modello di progresso che aveva al centro la persona, la comunità, l’idea di una tecnologia a misura d’uomo.

Passeggiare nella Casa Museo Olivettiana significa entrare in un tempo sospeso, in cui la vita quotidiana di oggi si intreccia con quella di ieri. Le voci degli abitanti, i corridoi ancora abitati, il verde che filtra dalla collina sopra il complesso: tutto contribuisce a restituire la sensazione che la storia non sia relegata dietro a un vetro, ma continui a respirare. È forse questo l’aspetto più sorprendente: un museo che non isola, ma connette, che trasforma un palazzo residenziale in un racconto collettivo e che invita a guardare avanti proprio partendo da ciò che è stato.

All’interno della Casa Museo Olivettiana il visitatore non trova soltanto suggestioni d’epoca, ma pezzi autentici di storia. Le sale raccontano la straordinaria parabola di un’azienda che, dalla provincia piemontese, seppe conquistare il mondo con l’eleganza del design e la forza dell’innovazione. Tra i protagonisti assoluti della collezione spicca la Programma 101, il primo personal computer della storia, lanciato da Olivetti nel 1965 e ribattezzato dalla stampa internazionale Perottina, dal nome dell’ingegnere Pier Giorgio Perotto che la progettò. Non era soltanto una macchina da calcolo, ma un oggetto rivoluzionario: compatto, accessibile, capace di rendere la potenza dell’elaborazione elettronica uno strumento da scrivania.

Accanto a lei, il museo custodisce la memoria dell’Elea 9003, il primo calcolatore commerciale al mondo completamente a transistor, progettato da Mario Tchou e dal suo team. Una macchina colossale per l’epoca, che segnò l’ingresso dell’Italia nel ristretto club dei Paesi capaci di produrre computer elettronici avanzati. Queste macchine, insieme ad altri prototipi e modelli Olivetti, testimoniano come la visione dell’azienda fosse sempre un passo avanti, non solo in termini tecnologici ma anche culturali: l’idea era che la tecnologia dovesse integrarsi armoniosamente negli ambienti domestici e lavorativi, non dominarli.

E qui entra in gioco l’architettura. La Unità Residenziale Ovest, con la sua forma semicircolare incastonata nella collina, non è soltanto un edificio, ma un manifesto. UNESCO lo ha riconosciuto nel 2018 come parte della “Città industriale del XX secolo” proprio perché racchiude in sé quella visione umanistica di Adriano Olivetti: fabbriche accanto a case, scuole, biblioteche, spazi di socialità. Un modello di città in cui il lavoro era solo un tassello di una vita più ampia, e in cui la dignità abitativa diventava parte integrante del progetto industriale.

La scelta di ospitare la Casa Museo Olivettiana dentro questo complesso non è casuale: significa restituire alla comunità non un monumento imbalsamato, ma un ambiente vivo, che continua a essere abitato e vissuto quotidianamente. Camminando nei corridoi, il visitatore avverte il rumore di stoviglie dalle cucine, le voci dei residenti, i profumi delle case. Eppure, proprio in mezzo a questa quotidianità, si aprono stanze che raccontano l’epopea tecnologica italiana, quando il genio ingegneristico e la cultura del design dialogavano senza conflitti.

In questo senso, il museo non è un semplice archivio, ma una lente attraverso cui guardare a un’epoca che fu insieme concreta e visionaria. Gli oggetti esposti — riviste di design, manuali tecnici, arredi originali — diventano tasselli di un mosaico che parla di futuro. Un futuro che Olivetti aveva saputo immaginare e che oggi, grazie a questa iniziativa, si può toccare con mano.

E non è difficile pensare che, se Adriano Olivetti potesse camminare di nuovo per questi corridoi, si sentirebbe a casa. Riconoscerebbe lo spirito di un’azienda che non voleva soltanto produrre macchine, ma dare senso alla vita di chi quelle macchine le costruiva e le usava. Forse sorriderebbe vedendo che, in un tempo di innovazioni rapidissime e di tecnologia sempre più astratta, a Ivrea qualcuno ha deciso di fermarsi, guardarsi indietro e raccontare che un altro futuro era stato immaginato. Un futuro in cui la bellezza del design, la dignità del lavoro e la forza della comunità camminavano insieme.

A Glimpse into a Forgotten Future: Casa Museo olivettiana

Set within the Unità Residenziale Ovest (patrimonio UNESCO)—a remarkable horizontal skyscraper carved into a hillside just a 15-minute walk from the historic center of Ivrea—Casa Museo olivettiana is a domestic archive dedicated to Italy’s visionary, yet often overlooked, computer culture of the 1970s and ’80s.

Designed in 1969 by architects Roberto Gabetti and Aimaro Isola, the building was part of Olivetti’s radical social experiment: to create dignified, modern housing for Ivrea’s new working class of designers, clerks, and technicians. Today, the structure remains fully inhabited, and the museum lives within this everyday context—offering a rare glimpse into a space where past innovation and present life still coexist.

Curated by Giovanna Faso, the museum gathers early computers, design periodicals, technical manuals, and original prints—objects that recall a moment when creativity thrived within constraints, and machines were built with imagination and intent. Through its focus on architecture, computing, and design, the Casa Museo invites visitors to rediscover a forgotten future—one in which technology was deeply personal, and the home was part of its story.

Un regard sur un futur oublié : Casa Museo olivettiana

Installée dans l’Unité Résidentielle Ouest (UNESCO) — un étonnant gratte-ciel horizontal creusé dans la colline, à seulement 15 minutes à pied du centre historique d’Ivrea — la Casa Museo olivettiana est une archive domestique dédiée à la culture informatique italienne des années 1970 et 1980, à la fois visionnaire et souvent méconnue.

Conçu en 1969 par les architectes Roberto Gabetti et Aimaro Isola, le bâtiment faisait partie de l’expérimentation sociale d’Olivetti : proposer un habitat moderne et digne à la nouvelle classe ouvrière d’Ivrea — employés, techniciens, concepteurs. Toujours entièrement habité aujourd’hui, l’immeuble accueille le musée dans un cadre vivant, où l’innovation passée dialogue avec la vie quotidienne actuelle.

Sous la direction de Giovanna Faso, la collection rassemble des ordinateurs anciens, des revues de design, des manuels techniques et des impressions originales — des objets qui racontent une époque où la créativité naissait des contraintes, et où les machines étaient conçues avec imagination et intention. Articulée autour de trois axes — architecture, informatique et culture des intérieurs — la Casa Museo invite à redécouvrir un futur oublié, où la technologie était intime et la maison, une partie intégrante de son récit.

Edicola digitale

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.