AGGIORNAMENTI

Cerca

Favria

16 Giugno 2023 - 11:46

Il bacio.

Un bacio, insomma, che cos'è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t'amo, così scriveva Edmond Rostand nella tragedia Cirano di Bergerac ispirata alla figura storica di Savinien Cyrano de Bergerac una dei più estrosi scrittori del Seicento francese.

Ma da quanto tempo gli esseri umani si baciano? La prima vera notizia di un bacio a sfondo romantico sessuale fra umani risale all’Età del Bronzo, la si ritrova in un manoscritto del Sud dell’Asia, rinvenuto in India e lo si potrebbe datare intorno a 1.500 anni prima di Cristo. Si tratta di un testo vedico indiano in sanscrito del 1500 a.C., appartenente già ad una precedente tradizione orale. Non si parla espressamente di bacio, ma di un antico modo di annusare con la bocca per descrivere l’atto di “toccare l’ombelico del mondo” con le labbra. Il bacio era una pratica diffusa in Mesopotamia, oggi l’area che va dall’Iraq alla Siria, 2.500 anni a.C.

Ma da quanto tempo gli esseri umani si baciano? La prima vera notizia di un bacio a sfondo romantico sessuale fra umani risale all’Età del Bronzo, la si ritrova in un manoscritto del Sud dell’Asia, rinvenuto in India e lo si potrebbe datare intorno a 1.500 anni prima di Cristo. Si tratta di un testo vedico indiano in sanscrito del 1500 a.C., appartenente già ad una precedente tradizione orale. Non si parla espressamente di bacio, ma di un antico modo di annusare con la bocca per descrivere l’atto di “toccare l’ombelico del mondo” con le labbra. Il bacio era una pratica diffusa in Mesopotamia, oggi l’area che va dall’Iraq alla Siria, 2.500 anni a.C.

Dai documenti trovati sulle tavolette si è capito subito che già allora c’erano due modi di baciarsi, che poi non è così diverso da quello che succede oggi, a pensarci bene, baci fra famigliari, madre e figlia per esempio, oppure baci di tipo romantico sessuale; quest’ultima era un’abitudine diffusa in società complesse e organizzate in classi sociali.

Dai documenti trovati sulle tavolette si è capito subito che già allora c’erano due modi di baciarsi, che poi non è così diverso da quello che succede oggi, a pensarci bene, baci fra famigliari, madre e figlia per esempio, oppure baci di tipo romantico sessuale; quest’ultima era un’abitudine diffusa in società complesse e organizzate in classi sociali.

Ma allora perché gli esseri umani hanno cominciato a baciarsi? Secondo recenti studi il desiderio di baciarsi si è evoluto come un modo di conoscere l’altro. La saliva o l’alito aiutavano chi praticava il bacio a capire se ci fosse affinità con chi si incontrava e questo avrebbe potuto facilitare un approccio che potremmo chiamare sentimentale e poi la successiva relazione sessuale vera e propria.

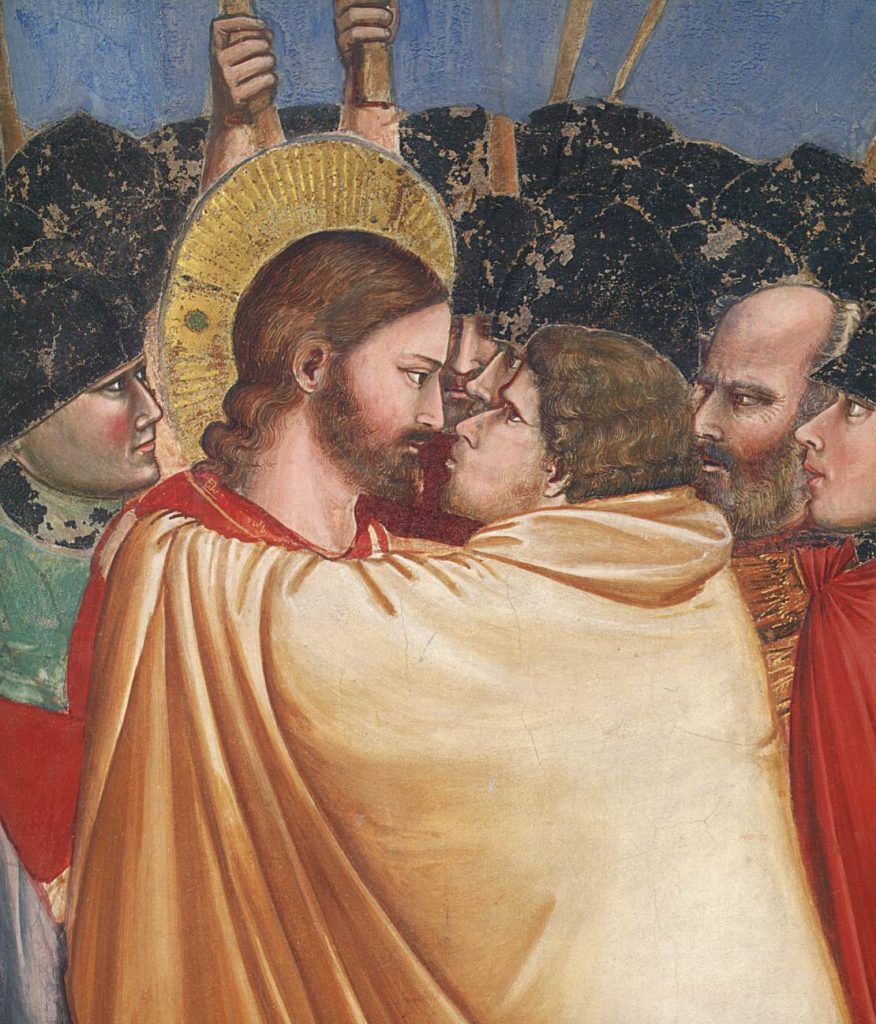

In un articolo letto nei primi testi della lingua dei Sumeri il bacio sulle labbra era descritto proprio come un atto erotico e sembra fosse più frequente dopo un rapporto sessuale. Nella Bibbia, nell’Antico Testamento scrive di baci ad esempio nel Cantico dei Cantici, nel Vangelo, famoso è il bacio di Giuda.

L’antica tradizione greca, invece, sembra meno diretta al bacio erotico e sensuale, ponendo più attenzione a quello inteso come saluto o segno di devozione e supplica. Nell’Iliade viene descritto quello di Priamo, re di Troia, che bacia le mani di Achille, suo nemico, per implorare la restituzione del corpo del figlio Ettore.

L’antica tradizione greca, invece, sembra meno diretta al bacio erotico e sensuale, ponendo più attenzione a quello inteso come saluto o segno di devozione e supplica. Nell’Iliade viene descritto quello di Priamo, re di Troia, che bacia le mani di Achille, suo nemico, per implorare la restituzione del corpo del figlio Ettore.

Lo storico greco Erodoto, nelle sue Storie del I secolo d.C., fornisce un catalogo culturale del bacio nel mondo classico. Tra i persiani, per esempio, il punto in cui ci si baciava dipendeva dalla posizione sociale: gli uguali si salutavano con un bacio sulle labbra, una piccola differenza di rango spostava il bacio sulle guance, mentre una grande distanza sociale obbligava alla riverenza fino al bacio del piede. Alessandro Magno, il conquistatore nel V secolo d.C., scatenò uno dei più grandi dibattiti del mondo antico sul bacio, che introdusse alla sua corte come segno simbolico col quale si rendeva omaggio a un monarca, anche se questa pratica era molto disprezzata dai greci.

Secondo gli storici anche i romani ebbero una grande cultura del bacio: i suoi più grandi esaltatori furono i poeti Catullo e Ovidio. Nella sua opera, “L’arte di amare”, Ovidio fa emergere una tradizione di avidi baciatori della Roma imperiale, che indubbiamente esportarono questa tradizione dalle conquiste da parte dei legionari. Inoltre, il bacio in pubblico per due fidanzati aveva anche una valenza giuridica e attestava il loro stato di persone promesse l’una all’altra. Infatti, in caso di morte prematura prima del matrimonio, una legge assicurava agli eredi del defunto una parte dei doni ricevuti dall’amato. Nell’antica Roma poi esisteva “Ius osculi” che serviva per verificare se la donna avesse bevuto o meno del vino. Lo Ius osculi, ovvero il diritto al bacio, si trattava di un vero e proprio istituto giuridico che comportava il diritto dell’uomo di casa, marito, padre e fratello di baciare in bocca la propria famigliare o congiunta, e non era un gesto affettuoso. Pare che questa legge risaliva al mitico fondatore di Roma, Romolo. Secondo questa legge era vietato alle esponenti del genere femminile bere vino e le donne che la violavano potevano essere addirittura uccise a bastonate dai propri famigliari. La ragione di tale avversione risiedeva, a quanto pare, nella presunta corrispondenza tra ubriachezza e sessualità, al riguardo scriveva nel I secolo a.C lo storico Valerio Massimo: “ La donna avida di vino chiude la porta alla virtù e la apre ai vizi”. Questo divieto per ovvi motivi non valeva per attrici, ballerine o intrattenitrici da taverna.

Secondo gli storici anche i romani ebbero una grande cultura del bacio: i suoi più grandi esaltatori furono i poeti Catullo e Ovidio. Nella sua opera, “L’arte di amare”, Ovidio fa emergere una tradizione di avidi baciatori della Roma imperiale, che indubbiamente esportarono questa tradizione dalle conquiste da parte dei legionari. Inoltre, il bacio in pubblico per due fidanzati aveva anche una valenza giuridica e attestava il loro stato di persone promesse l’una all’altra. Infatti, in caso di morte prematura prima del matrimonio, una legge assicurava agli eredi del defunto una parte dei doni ricevuti dall’amato. Nell’antica Roma poi esisteva “Ius osculi” che serviva per verificare se la donna avesse bevuto o meno del vino. Lo Ius osculi, ovvero il diritto al bacio, si trattava di un vero e proprio istituto giuridico che comportava il diritto dell’uomo di casa, marito, padre e fratello di baciare in bocca la propria famigliare o congiunta, e non era un gesto affettuoso. Pare che questa legge risaliva al mitico fondatore di Roma, Romolo. Secondo questa legge era vietato alle esponenti del genere femminile bere vino e le donne che la violavano potevano essere addirittura uccise a bastonate dai propri famigliari. La ragione di tale avversione risiedeva, a quanto pare, nella presunta corrispondenza tra ubriachezza e sessualità, al riguardo scriveva nel I secolo a.C lo storico Valerio Massimo: “ La donna avida di vino chiude la porta alla virtù e la apre ai vizi”. Questo divieto per ovvi motivi non valeva per attrici, ballerine o intrattenitrici da taverna.

Con l’ascesa del cristianesimo iniziarono tempi difficili per il bacio. Inizialmente consentito come bacio di pace, come scrive Paolo di Tarso nella Lettera ai romani: “salutatevi l’un l’altro con un santo bacio!”, uscì ben presto dal rituale cattolico insieme all’introduzione di una rigida divisione dei sessi nelle pratiche liturgiche che sentenziò il concilio di Cartagine del 397. Rimasto solo un segno di venerazione, come il bacio dell’anello e della pantofola papale, la Chiesa iniziò col tempo a concedere il bacio delle reliquie dietro compenso della “moneta del bacio”

Tuttavia nonostante le proibizioni religiose il bacio continuò a diffondersi all’esterno della chiesa nel modo di salutarsi, soprattutto in Francia e Inghilterra, come attestato anche negli scritti di Erasmo da Rotterdam a seguito dei suoi frequenti viaggi nell’isola. Una pratica che però ebbe una drastica riduzione dopo la grande peste di Londra del 1665-66 e da cui prese inizio la tradizione di salutarsi solo con una stretta di mano o con inchini. Il mondo moderno, che iniziò con l’esplorazione dei nuovi continenti, incontrò le culture extraeuropee che non conoscevano il bacio nella sua forma erotico sensuale.

Nelle descrizioni delle varie pratiche sessuali e di comportamento da parte degli esploratori, infatti, non vi era traccia dell’usanza del bacio che spesso gli indigeni trovavano una pratica sgradevole. Darwin nel suo saggio “L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali” del 1872, descrisse il bacio malese, che consisteva nello strofinarsi col naso tra due persone. Si trattava di una forma di saluto, simile al bacio, usata in varie modalità anche dai popoli polinesiani, esquimesi e alcune tribù africane.

Tuttavia, nonostante queste diverse pratiche affettive, la cultura europea del bacio si diffuse velocemente imponendosi a livello planetario con l’avvento delle comunicazioni e soprattutto del cinema, rendendolo nel tempo un comportamento straordinariamente popolare. Ma allora che cosa è un bacio, una forma di linguaggio universale e i suoi migliori interpreti sono coloro che lo praticano celebrando l’emozione più grande e duratura nel tempo e nelle generazioni: l’amore. Un bacio impegna due persone in uno scambio di informazioni sensoriali basate su gusto, tatto, olfatto e tramite messaggeri chimici silenziosi detti fenormoni che si diffondono nell’aria ed hanno il potenziale chimico di darci informazioni di vario genere sull’altra persona. Durante un bacio i nostri vasi sanguigni si dilatano, il cervello riceve più ossigeno e respiriamo più a fondo. Aumentano i battiti e anche le pupille si dilatano, forse la ragione per cui molti chiudono gli occhi durante il bacio, e tutti i nostri sensi sono impegnati nel trasmettere informazioni e segnali di vario tipo da una cellula nervosa all’altra al cervello e al sistema limbico, che è la parte che ha a fare con l’amore, la passione e il desiderio. Questi impulsi neuronali producono una serie di ormoni come la dopamina, l’ossitocina, l’adrenalina, la serotonina oltre ad una cascata di endorfine prodotte dalla ghiandola pituitaria e dall’ipotalamo che inducono una sensazione di euforia e di eccitazione. Ma attenzione con il bacio si trasmettono dei batteri attraverso la saliva, in un bacio mediamente si trasferiscono quasi 300 colonie di batteri, anche se sono da considerarsi innocui per circa il 95% dei casi. Tuttavia, esistono alcune possibili complicanze con i batteri della carie, o di altri virus come quelli della mononucleosi o malattia del bacio che è frequente negli adolescenti. Condizioni fisiologiche che normalmente non creano paure o rischi che invece possono trasformarsi in una vera e propria patologia psicologica nella filemafobia, o paura del bacio, spesso accompagnata dalla filofobia ossia della paura di innamorarsi. In conclusione che cosa è un bacio? Un modo per mettere due persone così vicine da non vedere cosa c'è di sbagliato in loro e poi il rumore di un bacio non è forte come quello di un cannone, ma il suo eco dura molto più a lungo.

Tuttavia, nonostante queste diverse pratiche affettive, la cultura europea del bacio si diffuse velocemente imponendosi a livello planetario con l’avvento delle comunicazioni e soprattutto del cinema, rendendolo nel tempo un comportamento straordinariamente popolare. Ma allora che cosa è un bacio, una forma di linguaggio universale e i suoi migliori interpreti sono coloro che lo praticano celebrando l’emozione più grande e duratura nel tempo e nelle generazioni: l’amore. Un bacio impegna due persone in uno scambio di informazioni sensoriali basate su gusto, tatto, olfatto e tramite messaggeri chimici silenziosi detti fenormoni che si diffondono nell’aria ed hanno il potenziale chimico di darci informazioni di vario genere sull’altra persona. Durante un bacio i nostri vasi sanguigni si dilatano, il cervello riceve più ossigeno e respiriamo più a fondo. Aumentano i battiti e anche le pupille si dilatano, forse la ragione per cui molti chiudono gli occhi durante il bacio, e tutti i nostri sensi sono impegnati nel trasmettere informazioni e segnali di vario tipo da una cellula nervosa all’altra al cervello e al sistema limbico, che è la parte che ha a fare con l’amore, la passione e il desiderio. Questi impulsi neuronali producono una serie di ormoni come la dopamina, l’ossitocina, l’adrenalina, la serotonina oltre ad una cascata di endorfine prodotte dalla ghiandola pituitaria e dall’ipotalamo che inducono una sensazione di euforia e di eccitazione. Ma attenzione con il bacio si trasmettono dei batteri attraverso la saliva, in un bacio mediamente si trasferiscono quasi 300 colonie di batteri, anche se sono da considerarsi innocui per circa il 95% dei casi. Tuttavia, esistono alcune possibili complicanze con i batteri della carie, o di altri virus come quelli della mononucleosi o malattia del bacio che è frequente negli adolescenti. Condizioni fisiologiche che normalmente non creano paure o rischi che invece possono trasformarsi in una vera e propria patologia psicologica nella filemafobia, o paura del bacio, spesso accompagnata dalla filofobia ossia della paura di innamorarsi. In conclusione che cosa è un bacio? Un modo per mettere due persone così vicine da non vedere cosa c'è di sbagliato in loro e poi il rumore di un bacio non è forte come quello di un cannone, ma il suo eco dura molto più a lungo.

Edicola digitale

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.