AGGIORNAMENTI

Cerca

29 Gennaio 2020 - 10:38

1809, anno ottavo dall’annessione del Piemonte alla Francia (11 settembre 1802) quale Départements conquis (Dipartimento conquistato). La regione è divisa in sei dipartimenti che formano la XXVII Divisione Militare comandata dal generale Jourdan.

Il Canavese e la Valle d’Aosta costituiscono il Dipartimento della Dora o Doire, Ivrea ne è il capoluogo sede di Prefettura, a Chivasso è dislocata la Sotto Prefettura.

Il 15 giugno 1809 il segretario prefettizio Vantage, in riferimento all’Atto n° 61 del 25 maggio 1807 del Prefetto Plancy, comunica alle amministrazioni interessate le modalità di vendita dei «cochetti o bozzoli del baco da seta» presso i rispettivi mercati comunali settimanalmente autorizzati. E’ questo l’ennesimo reiterare di provvedimenti legislativi tendenti ad eliminare le frodi e a sviluppare la bachicoltura, la manifattura della seta e del commercio della medesima in Piemonte e – per quanto vedremo – all’estero.

I primi setifici

L’arte della seta viene introdotta in Italia da Ruggero II d’Altavilla (1095-1154), re di Sicilia.

Di ritorno dalle Crociate, nel 1148, egli conduce a Palermo i più abili maestri che in tale settore manifatturiero abbiano operato a Tebe e Corinto. Lucca è la prima città della penisola italiana ad insediare setifici che, raggiungendo un eccellente livello di produzione, permettono ad abili maestri toscani di esportare l’attività a Firenze, Milano e Bologna.

Si ha notizia che già nel XIV secolo, ad Asti, fioriscano ricche industrie seriche e che il comune di Torino stipuli nel 1519 convenzione con tal De Capriata, milanese, per l’installazione di una fabbrica.

L’erario ducale dei Savoia rileva che dal 1561 al 1568 si sono «spese somme ingenti per l’importazione e messa a dimora di gelsi non ché acquisti di sementi».

Emanuele Filiberto (1528-1580) detto Testa di Ferro per la sua perizia militare, cattolico radicale, combatte una guerra sanguinosa al fine di sottomettere i Valdesi e nel 1561 accorda loro la libertà religiosa con il vincolo di professarla all’interno del territorio di residenza. Agli ebrei concede la possibilità «dell’acquisto di un terreno per dare sepoltura ai loro cadaveri».

In ogni altro campo è uomo illuminato, riformatore delle leggi dello stato, della finanza e della giustizia, che comprende la necessità di un immediato sviluppo economico. Con lui Torino diventa la capitale del Ducato, fa costruire la cittadella fortificata, dà ordinamento alla Marina sabauda, fa portare la S. Sindone da Chambéry a Torino, fa applicare l’insegnamento religioso nelle scuole e promuove l’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici.

Dà impulso all’artigianato, al commercio, all’agricoltura, introducendo, di fatto, le colture del riso e del baco da seta che risulteranno poi essere settori trainanti nell’industria piemontese. Riapre l’Università, incrementa le scuole comunali e chiama a Torino uomini insigni come l’architetto Andrea Palladio.

L’economia generale ne risente favorevolmente, inducendolo ad abolire il servaggio, a limitare l’estensione del latifondo ecclesiastico, a dar norma alle derivazioni delle acque e ad incrementare l’allevamento del bestiame equino (anche a fine militare).

Il Piemonte (ed il Canavese) di Emanuele Filiberto è una delle regioni più povere d’Italia. Molti sono i terreni incolti e quelli lavorati sono scarsamente remunerativi. A fronte dell’abbondanza delle acque fanno riscontro cicliche alluvioni, erosioni delle terre ed assenza di canalizzazioni atte a favorire l’irrigazione.

Tralasciamo, per il momento, la politica estera e le guerre che affliggono il Piemonte per vederne la conduzione interna che da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele III (1701-1773 ) è di matrice riformista.

Vittorio Amedeo II, con l’editto del 28 aprile 1701, rivolge l’invito ai negozianti ed artefici stranieri della seta di venirsi a stabilire in Piemonte, per fornire alla «inabile manodopera indigena maestri provetti». Un anno dopo la relazione dello “Stato dei mercanti vellitari” informa che la «manodopera indigena ha imitato e superato i maestri stranieri». Cresce l’industria manifatturiera e necessitano nuove criteri. Il Manifesto del Consolato dell’8 aprile 1724 prescrive, tra le altre norme, nuove regole sul rapporto di lavoro per quel che riguarda le Filature ed i Filatoi della Seta.

Tra questi:

- impone all’operaio indigeno (non allo straniero) che voglia aprire bottega l’esercizio di almeno tre anni di lavoro negli Stati di S. M. e la giustificazione provata di essere cattolico;

- è fatto obbligo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sia per l’operaio che per il datore, un preavviso di 15 giorni, salvo legittimo e sufficiente motivo;

- il datore di lavoro non può assumere un operaio che abbia già lavorato in altro opificio senza che questi non abbia il Benservito del Mastro precedente;

- è proibito al datore di lavoro di far accettare agli operai, a sconto del compenso dovuto, cibi e bevande;

- è fatto divieto al Capomastro di esercitare altro lavoro in maniera continuata se diverso da quello per cui egli è responsabile.

Il 27 febbraio 1737, su richiesta dei maestri calzettai, il Consolato decide di far versare a detti operai soldi uno la settimana al collettore incaricato e di farli confluire alla Cassa del Mutuo Soccorso al fine di distribuirli agli operai in caso di malattia.

Nel 1783, per volontà di Carlo Emanuele III, numerose case vengono acquisite al patrimonio demaniale per affittarle agli operai, dietro stima di un valore peritale tendenzialmente inferiore al valore locativo corrente.

La situazione economica

Pur tuttavia le decime ecclesiastiche, tributo generico ed ordinario ed i diritti feudali vessano fedeli e sudditi. Per le prime Favria versa 409 emine di avena (1 emina = 19 kg circa), per i secondi Rivarolo le lingue macellate degli animali, tributi che opprimono comunità e proprietà terriere.

Verso la metà del ‘700, il Piemonte viene comunque giudicato anche dall’economista inglese Young in termini entusiastici, una delle zone più fertili d’Europa, certamente più della stessa Francia che quarant’anni dopo vivrà la drammatica esperienza della caduta della Monarchia e della Rivoluzione per poi invadere l’Italia ed il Piemonte ed annettere quest’ultimo.

Il Canavese, ricco delle acque della Dora, dell’Orco e del Malone, altresì soggetto a gravi, periodiche alluvioni (1755), ha zone che non rendono la semente (Val Chiusella), il restante territorio appare fertile.

La coltivazione della vite, meliga, avena, grano, canapa (ha una grande reputazione per la sua proprietà importante di conservarsi nell’acqua e per tale motivo la Francia ne fa acquisto per il cordame delle proprie navi), del gelso per bachicoltura, e gli allevamenti di bovini, pecore e capre, la produzione di formaggi, olio di noci e delle castagne sono risorse di primaria importanza.

Tante sono le persone che trascurano i lavori dei campi (Feletto, Lusiglié, San Benigno) per dedicarsi esclusivamente al commercio del pesce (lampré).

A Favria sono in attività quattro opifici per la lavorazione del cuoio, mentre a San Giorgio risultano in esercizio due cappellifici e di Castellamonte è molto considerata la lavorazione dell’argilla.

Nel 1764 presso la cartiera di Parella prestano la loro opera ben 106 dipendenti.

Il sottosuolo del Dipartimento della Dora (Canavese e Valle d’Aosta) offre importanti risorse minerarie.

Per il pregiato marmo bianco di Pont permane una circostanza non comune, poiché pur apprezzato da artisti ed operatori di mercato italiani e stranieri, ad esso viene preferito il più costoso e famoso marmo di Carrara.

Ben diversa è invece la situazione che riguarda l’estrazione d’argento, oro, rame, antimonio e zinco che dà lavoro a piccole fabbriche di Ivrea, Castellamonte e Baldissero, la miniera di pirite e magnetite a Traversella che procura manodopera a Pont. Dalle cave di gesso di Prascorsano e Levone si estraggono e vendono annualmente circa 70.000 rubbi (il rubbo equivale a kg 9,221113) di calce che danno lavoro a 120 operai occupati nelle fornaci di Rivara (quattro) e Forno di Rivara (tre). A Ceresole è attiva l’estrazione di argento livido e da Pont a Chivasso le acque dell’Orco sono aurifere.

La rete commerciale e la situazione monetaria

Le risorse naturali e le attività di trasformazione non impediscono comunque zone di povertà e periodi di disoccupazione che costringono tanti canavesani ad emigrare verso altre regioni italiane e la Francia, mentre altri ancora afflitti dall’indigenza ed incapaci di reazioni positive, praticano la mendicità. Il commercio con l’estero non ha tuttavia lo sviluppo atteso.

Intanto, il Piemonte ha una posizione geografica con l’impedimento naturale delle Alpi ed uno sbocco sul mar ligure non usufruibile per il perdurante dissenso con Genova; poi la rete stradale è scarsa a fronte anche di una pessima manutenzione che non permette agevoli collegamenti per i viaggiatori e le merci.

Non esistono commessi viaggiatori piemontesi ed occorre pertanto appoggiarsi per le esportazioni al nord a soggetti di Augsburg e di Francoforte, e per il levante a livornesi e veneziani, perciò manca al Piemonte una rete commerciale organizzata e quindi sussiste ignoranza sulla realtà dei mercati stranieri.

Se si includono disordine monetario, scarsità di capitale e la considerazione che il commercio con l’estero è in mano a spericolati e ricchi mercanti esteri, si ha una situazione non all’altezza della capacità produttiva della regione.

Per le tinture, poi, non è possibile rifornirsi dalle colonie, come accade alla Francia, e vi sono inoltre rigide norme doganali sabaude che occorre rispettare.

Per questi motivi il prezzo di vendita della seta, dell’organzino o del damasco, non può competere con il prodotto di Lione, peraltro il più apprezzato in Europa per la sua qualità. A queste cause che rendono difficile il commercio con gli altri paesi necessita richiamare che i reali sabaudi, per un principio politico e consolidato del loro modo di governare, sono contrari all’accumulo di grandi fortune nella case e nelle mani dei borghesi commercianti. Cosicché se ciò avviene, ed il patrimonio dei negozianti diviene consistente, si offre loro un titolo nobiliare che non permette nella sua accettazione il proseguimento dell’attività, immobilizzando, di fatto, l’evoluzione commerciale del paese.

Dall’avvento della seta in Piemonte sino al periodo che esaminiamo, nessuna lavorazione ed alcun prodotto hanno più considerazione presso l’Amministrazione sabauda, riconoscendo ad essa il più importante e sicuro cespite di entrata dell’economia.

Il Duboin (con il Borelli) storico delle leggi di Casa Savoia, che si limita a pubblicare per disteso i soli decreti più caratteristici, ne elenca 66 relativi ai bozzoli ed al loro commercio, 146 riguardanti la filatura e torcitura, 27 sul condizionamento della seta, 179 che regolano la tessitura e manifattura, 44 relativi alla confezione delle stoffe dei rifiuti, e 72 per il commercio delle sete greggie, filati e stoffe.

Gli opifici canavesani

Il secolo XVIII è periodo di crescita e discontinuità della produzione serica, originate da diversi elementi. Per primo il clima che è sovente avverso alla gelsicoltura, e ne limita quantità e qualità di produzione sottraendo la materia prima alla bachicoltura.

Poi le guerre che sono una costante del secolo in corso. La successione al trono di Spagna vede nel 1703 il Piemonte allearsi con la Francia per poi stringere un patto con gli austriaci contro i francesi per culminare vittoriosamente con il lungo assedio di Torino del 1706.

Nella fase di successione al trono austriaco, Carlo Emanuele III, si trova a sposarne la causa, ad essere invaso dai francesi ed uscirne vittorioso con la battaglia dell’Assietta del 1747.

Nel 1792, inizia l’epopea napoleonica con l’invasione dei francesi nella cosiddetta “guerra delle Alpi” e durerà quattro anni. A parte un breve periodo di sei mesi nel 1799, denominato di “restaurazione” sabauda, fino al 1814 il Piemonte viene occupato ed annesso alla Francia.

In tali periodi, le risorse umane sottratte al lavoro così come quelle finanziarie indirizzate alla ricostruzione ed alla fase bellica, non avviene l’ambìto sviluppo economico. Terzo elemento le frodi come sistema, perché risultano essere determinanti per la diseconomia che ne consegue.

I bozzoli vengono raccolti, venduti ed immessi nel circuito della produzione quando sono immaturi, ciò a scapito della qualità della seta. Vengono bagnati prima della vendita al fine di aumentarne il peso ed il ricavo. Per il medesimo motivo la seta viene inumidita.

Ai mercati settimanali autorizzati alla vendita dei bozzoli, il prezzo di questi viene artatamente gonfiato per illudere bachicoltori e produttori circa un ricavo che non avverrà (è questo il caso della lettera del Vantage).

Detta circostanza è un deterrente all’iniziativa dei produttori. Prima ne determina il disinteresse poiché non ritengono più remunerativa la loro attività, poi provoca un abbattimento della produzione e quindi una conseguente disoccupazione.

Ma poiché in ogni angolo del mondo, in ogni epoca ed in ogni categoria, ad individui disonesti si contrappongono persone probe, si verifica che alcuni di quest’ultimi tra commercianti e fabbricanti, a tutela della qualità del lavoro e della professione, stante le circostanze che sopra descriviamo, rivolgono supplica a Carlo Emanuele III onde fargli accogliere regole di autocomportamento e nuovi criteri di accesso alla professione.

Cosicché il Sovrano, con Regie Patenti del 28/29 agosto 1738, acconsente e promulga 17 articoli, tra i quali si prevedono un tirocinio di quattro anni di apprendistato, due anni come giovane di bottega e l’iscrizione all’università che rilascia certificato di abilitazione all’attività lavorativa.

Infine le leggi quale altro impedimento di sviluppo economico poiché, se pur concepite con l’intento di garantire competitività alla produzione serica, ne frenano per eccessi vincolistici attività e commercio.

Evidentemente in un breve spazio temporale i diversi provvedimenti assunti non danno significativi risultati, se per fronte alla perdurante disoccupazione il governo provvede ad una prima contromisura, (4 novembre 1749) che contempla la distribuzione coattiva degli operai disoccupati presso i fabbricanti e minaccia pene severe a chi rifiuta di adeguarsi al provvedimento.

Il rimedio fallisce ed il 18 febbraio 1750 (ciò limitatamente al periodo della disoccupazione forzata) viene concesso dalla Cassa del Consolato un sussidio di soldi sei al giorno per ogni operaio scapolo, dieci se ammogliato, tre per ogni figlio superiore ai sei anni, due se inferiore.

La crisi del comparto tessile in Canavese verso il 1750 si attenua, magari solo per qualche mese all’anno, poiché funzionano telai per la lavorazione della canapa e del lino. Questa attività si svolge sia in piccoli opifici sia nelle case private (70 telai a Canischio, 40 a Muriaglio, 22 ad Alice Superiore).

A San Giorgio lavorano cinque piccole fabbriche di lino e rista e a Corio sono in attività 600 telai addetti al lino. Nel 1753 a San Maurizio è in attività una fabbrica fondata dai PP. di S. Francesco per provvedere di tonache il loro convento e gli altri del Canavese.

Nel 1766 la Val Brosso, con le sue ricche miniere, fornisce il ferro a tutta l’attività metallurgica dell’intera regione ed assicura alla provincia di Ivrea un introito annuo di oltre lire 100.000.

I Sovrani sabaudi sono sempre attenti alle statistiche periodicamente promosse al fine del controllo della salute economica del loro Stato. Vittorio Amedeo II, Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo III le dispongono soprattutto come indagine a favore dell’arte della seta negli anni 1708, 1722, 1728, 1729, 1725/1730, 1787 riguardanti il numero di opifici, gli operai occupati e la potenzialità di ciascun impianto.

Il prospetto del 1787 pone la produzione serica quale principale partita attiva della Bilancia Commerciale dello Stato, e voce più importante nell’elenco dei prodotti esportati.

Nel Canavese, nel periodo considerato, risultano essere attivi a: San Benigno (4 filatoi, 223 operai), Agliè (1 filatoio, 140 operai), Pont (1 filatoio, 200 operai). Questi dati, rispetto alla statistica del 1725/1730, fanno aumentare il settore della filatura (fornelletti) da 450 a 977, con un incremento del 117 %.

Il protezionismo doganale

A questo lungo periodo di risalita dei vari comparti produttivi, non trova riscontro adeguata capacità commerciale. Altre cause, non geografiche o strutturali e comunque diverse ma aggiunte a quelle menzionate in premessa, rendono critico lo scambio delle merci.

Proviamo ad elencarne alcune significative. I commercianti di Torino, sollecitati da nobili e benestanti, si rivolgono ai mercati di Lione ed Aquisgrana per le stoffe di seta, anziché alle manifatture indigene, per soddisfare la richieste di eleganza e lusso cittadine.

In mancanza di idonea rete commerciale i mercanti genovesi, lombardi e provenzali acquistano in blocco le derrate piemontesi a prezzi moderati (soprattutto riso, canapa, lana, seta), per rivenderle all’estero, sottraendo risorse economiche alla fonte.

La protesta dei produttori (1751) obbliga il Governo a adottare provvedimenti, tra i quali figura la nascita della Compagnia reale delle Sete al fine di mitigare l’ascendente che gli stranieri hanno sul commercio delle stoffe.

La contromisura assunta non deve avere effetto se ancora, con Manifesto del Consolato del 21 dicembre 1792, si proibisce ai mercanti indigeni di vendere stoffe di provenienza estera. Ancora, benestanti e nobili che acquistano a credito le stoffe dai negozianti piemontesi, mentre si rivolgono ai mercanti ebrei che vendono, in contanti, stoffe difettose.

Gli ebrei raramente si avventurano nelle imprese industriali, riservando la loro abilità e le risorse finanziarie nel commercio, suscitando le ire dei colleghi cattolici anche perché, sovente, questi vendono la merce a credito agli ebrei, creando con ciò un circolo vizioso a scapito di sé medesimi.

Tra le avverse circostanze che impediscono un normale commercio e dei discreti guadagni ai commercianti, va annoverato il protezionismo doganale. Nel periodo in cui è possibile l’importazione del velluto e delle stoffe di seta, il dazio di confine ha dei costi insopportabili e pertanto genera contrabbando in entrata ed uscita.

Questo stato di fatto, la condizione economica e la statistica del Piemonte nel XVIII secolo vengono consegnate alla storia con varietà e qualità di dati da studiosi (Ghigliossi, Rondolino, Prato, Einaudi) che non trova eguale riscontro nel periodo di conflitto e di occupazione napoleonica (1792-1814).

Il periodo francese

Il periodo francese (stante anche la sua relativa brevità) che, oltre alla guerra ed alle sue conseguenze, pure reca una profonda innovazione nella legislazione, nella pubblica amministrazione ed una vasta diffusione degli Atti amministrativi non permette un confronto con il più lungo e documentato periodo precedente anche per una disomogenea rappresentazione statistica.

Il Governo del Piemonte si regge in massima parte sulla partecipazione di piemontesi (per un breve periodo ne è a capo il canavesano Carlo Botta), ma i ruoli nevralgici vengono ricoperti da francesi, sicuri compartecipi alla causa.

La relazione che ci fa pervenire il capo ufficio interni della Prefettura di Torino, Grassi, è perfettamente aderente alla realtà conosciuta.

Le potenzialità economiche della regione si ritengono sufficientemente sfruttate ma non adeguatamente sorrette dalla rete commerciale e riconosce anch’esso, il Governo, l’importanza strategica nell’economia piemontese dell’intera filiera della seta.

Ne asseconda e sostiene, certamente, l’attività ma è altrettanto consapevole che «un buon comparto serico piemontese» sarebbe concorrenziale con quello francese che gode preferenza nella gran parte del mercato europeo.

Sappiamo che nel 1806 il Dipartimento della Dora, nel settore tessile produce 15.000 miriagrammi di bozzoli da seta e 30.000 di canapa, ed è noto il premio di una medaglia di prima classe ottenuto dalla ditta Vagina Demarese (impresa eporediese) all’esposizione internazionale di Parigi del medesimo anno.

Si vogliono ora diffondere e contrapporre i due documenti di Carlo Emanuele I (1608) e del segretario prefettizio Vantage (lettera inedita), in pieno tempo francese e trascorsi duecento anni, poiché, se essi rappresentano due periodi storici e politici decisamente diversi, dalla loro lettura ne esce un naturale parallelismo ed una modernità: il perdurante ricorso alla frode e la necessità di reiterare un provvedimento legislativo sempre disatteso.

Dopo più di quattrocento anni una delle regole della bachicoltura, che quando non era rispettata veniva severamente sanzionata, viene cancellata. Infatti, il 29 aprile 1870 il Consiglio di Stato, con sentenza n° 294/148, informa che i Consigli Comunali non possono imporre ai privati l’obbligo di denunciare al Sindaco la quantità dei Bachi da seta che intendono allevare e le località destinate all’allevamento. Quanto poi la bachicoltura ed il settore serico siano ancora radicati sul territorio lo dimostra una pubblicazione del 1931, anno IX dell’era fascista.

L’Ente Serico comunica che stante le condizioni economiche e le condizioni climatiche sfavorevoli, non si è raggiunto l’obiettivo prefissato.

Per quel che riguarda il Canavese, l’opuscolo informa che sono 36 i Comuni che allevano Bachi da Seta e producono Bozzoli. Citiamo i primi 10 Comuni con maggior produzione annua (in kg) di Bozzoli: Caluso (12000), Bollengo (7090), Mazzè (6000), Masino (5400), Azeglio (4800), Strambino Romano (4550), Borgomasino (2100), Salassa (1540), Montalto (1400), Pedanea* (950).

* Pedanea (o Pedagna) identifica, nel XVII secolo, le zone di Loranzè, Colleretto, Parella, Quagliuzzo e Strambinello. L’antico nome viene ripreso nel periodo fascista (R.D. 28 febbraio 1929) e accorpa i cinque paesi nel Comune di Pedanea, che riacquisiscono la singola identità nel 1948.

Bibliografia

- Constance di Castellet, Le Agrarie particolari. Le Istruzioni, Applicazioni e Riflessioni circa il modo di coltivare i gelsi, di allevare i Bachi da Seta, e di filar le Sete, A. Alerizzi, Venezia 1789.

- Préfecture Département du Po, Annuaire Statistique ou Almanach du Département du Po pour l’an 1807, M. A. Morano, Turin 1807.

- Préfecture Département du Po, Annuaire Statistique du Département du Po pour l’année 1811, D. Pane, Turin 1811.

- Direzione Generale Agricoltura, Giurisprudenza di Polizia Rurale. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Botta, Roma 1885.

- Prato G., Documenti Finanziari degli Stati della Monarchia Piemontese (secolo XVIII). La vita economica in Piemonte a mezzo il secolo XVIII, O.G.S.T.E.N., Torino 1908.

- Ente Nazionale Serico, Norme pratiche per l’allevamento del Baco da Seta, Cremona Nuova, Cremona 1928.

- Ente Nazionale Serico, Notizie Statistiche sul Raccolto Bozzoli Italiano nel 1931. Ass. Serica Italiana. Conf. Naz. Fascista Agricoltori (S.A.B.), Lanzani, Milano 1931.

- Venesia P., Della Pedànea. Appunti di storia Canavesana, Ferraro, Ivrea 1978.

Editti

1608 Torino, Carlo Emanuele I, Editto sulla cernita dei bozzoli e la seta bagnata.

1705 Torino, Filippi, Supplica. Obbligo di consegna di bozzoli e seta ai Postieri.

1724 Torino, Vittorio Amedeo II, Man. del Consol. Norme di rapporto del lavoro nei Setifici.

1738 Torino, Carlo Emanuele III, Patenti. Richiesta al Sovrano sulle regole del Commercio.

1741 Torino, Carlo Emanuele III, Man. Cam. Sui Mercanti iscritti all’Università e le sete forestiere.

1750 Torino, Carlo Emanuele III, Consol. di S. M. Sul possesso di telai e sull’iscrizione all’Università.

1751 Torino, Carlo Eman. III, R.C. dei Conti. Obbligo di denuncia della produz. di bozzoli, fornelletti e seta greggia.

1751 Torino, Carlo Emanuele III, Man. Cam. Diritti sulla vendita prodotti filiera della seta.

1763 Torino, Carlo Emanuele III, Man. del Consolato. Abusi nel commercio dei bozzoli.

1764 Torino, Carlo Emanuele III, Man. del Senato. Sull’abuso di vendere sete forestiere.

1770 Torino, Carlo Emanuele III, Consolato di S. M..Prescrizioni alle fabbriche che lavorano la seta.

1771 Torino, Carlo Emanuele III, Man. del Consolato. Sull’invenzione di Garzino di Saluzzo circa i fornelletti.

1772 Torino, Carlo Emanuele III, Man. Del Consolato.Sul modo di allevare i bozzoli e sui compratori.

1779 Torino, Vittorio Amedeo III, Sulla consegna dei prodotti della seta.

1781 Torino, Vittorio Amedeo III, Sugli abusi della vendita dei bozzoli.

1782 Torino, Vittorio Amedeo III, Man. del Consolato. Sui mercanti matricolati e le sete forestiere.

1785 Torino, Vittorio Amedeo III, Man. del Consolato. Sulla cura dei Bachi da seta e la vendita dei bozzoli.

1792 Torino, Vittorio Amedeo III, Man. del Consolato. Sul divieto d’importazione di sete forestiere.

1807 Ivrea, Prefettura (Plancy), Atti di Pref.ra. Sui prezzi di vendita dei bozzoli.

1815 Torino, Vittorio Emanuele I, Man. del Consolato. Richiamo dei Manifesti del 1724 e 1727 sulle regole delle Filature e dei Filatoi.

1818 Torino, Vittorio Emanuele I, Man. del Consolato. Regole sui matelli di seta.

Testo della Circolare del 1809

PREFETTURA DEL DIPARTIMENTO DELLA DORA

Oggetto: vendita di bozzoli

Il Prefetto

Vista la lettera in data del 27 Maggio ultimo, nella quale S. E. il Conte dell’Impero, Ministro dell’Interno, riconosce la necessità di far fruire il commercio dei bozzoli di tutte le facilità di cui esso ha bisogno, accordando una eguale protezione ai venditori ed ai compratori, e garantendo gli uni e gli altri dagli abusi che si sono insinuati nel sistema di vendita detto “alla comune”.

Decreta

- I mercati pubblici autorizzati nei luoghi indicati in seguito, sono egualmente riconosciuti “Mercati pubblici di Bozzoli”.

- In ciascuna di queste località, i Sigg. Sindaci avranno cura di adeguarsi per quel che concerne i Bozzoli alle disposizioni, che loro sono state indicate a riguardo delle altre derrate, e segnatamente al decreto del 25 Maggio 1807, inserito al n° 61 degli Atti della Prefettura. Essi stabiliranno tutte le volte nel loro mercuriale una scala graduata per le differenti qualità di Bozzoli, in conformità alla loro origine.

- Nel caso che le vendite non siano state né assai abbondanti, né assai crescenti per servire come base al mercuriale, essa sarà stabilita su una dichiarazione autentica che rilasceranno davanti al Sindaco un venditore ed un compratore di buona reputazione.

I Sigg. Sotto-Prefetti, i Sindaci ed i Commissari di Polizia terranno, ciascuno per ciò che li riguarda, la messa in esecuzione del presente Decreto di cui l’art. 4° non avrà efficacia che dopo l’approvazione del Governo.

Comuni del Dipartimento dove si tengono i mercati pubblici: Aosta, Castellamonte, Chatillon, Chivasso, Cuorgnè, Donnaz, Ivrea, Montanaro e San Giorgio.

Firmato in originale: Auguste Jubè

Per copia conforme il Segretario Generale: Vantage

Ivrea, li 15 Giugno 1809

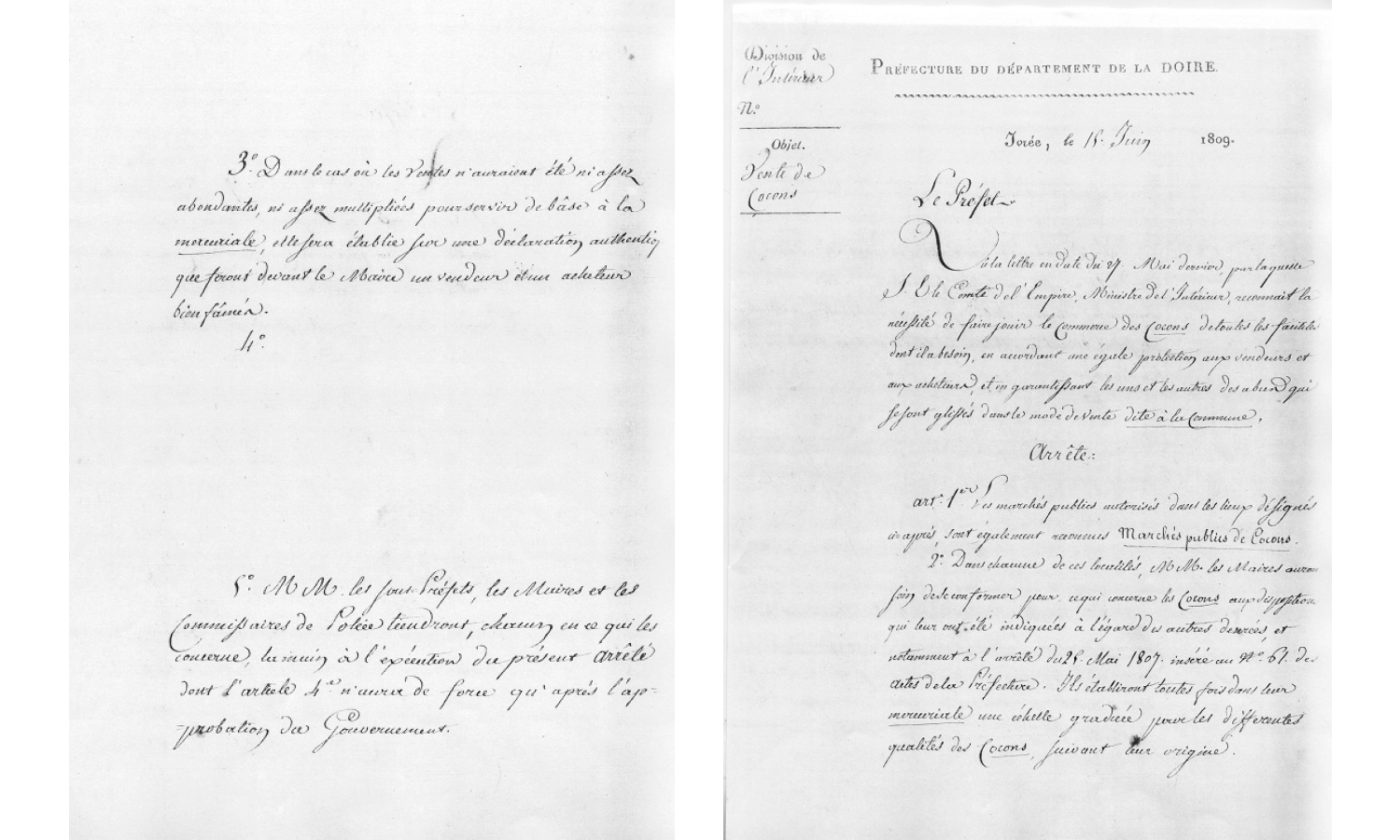

Nei riquadri due pagine della circolare della Prefettura di Ivrea che autorizza la vendita dei bozzoli nei mercati settimanali di Ivrea, Castellamonte, Chivasso, Cuorgné, San Giorgio, Montanaro, Donnaz, Chatillon e Aosta (1809)

Nei riquadri due pagine della circolare della Prefettura di Ivrea che autorizza la vendita dei bozzoli nei mercati settimanali di Ivrea, Castellamonte, Chivasso, Cuorgné, San Giorgio, Montanaro, Donnaz, Chatillon e Aosta (1809)

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.