AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

22 Novembre 2025 - 11:02

Il professor Chiuminatto mentre impartisce una lezione di violino ai suoi allievi (per gentile concessione del Department of Special Collections, University of St. Thomas, St. Paul, Minnesota).

Al mio caro, caro amico in America, che mi ha aperto un nuovo mondo». È la dedica che accompagna il saggio di Cesare Pavese Un romanziere americano, Sinclair Lewis, apparso sulla rivista «La Cultura» del novembre 1930, ed è rivolta al suo conoscente che risiede negli Stati Uniti, il quale si impegna da tempo a comunicare per via epistolare periodici ammaestramenti allo scrittore langarolo che gli richiede consigli per le sue traduzioni.

Per Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 9 settembre 1908 - Torino, 27 agosto 1950) il paese natale e l’insieme delle Langhe, soprattutto, saranno un elemento chiave della vita e della produzione letteraria.

Tuttavia, forse come in nessun altro scrittore italiano dell’epoca, le traduzioni sono parte complementare della sua vicenda intellettuale.

Traduzioni dall’americano moderno, una lingua sicuramente ostica per chi, come Pavese, mai metterà piede all’estero, tanto meno negli Stati Uniti, un universo che tuttavia lo affascina nei vari aspetti sociali e culturali.

A cominciare dalla metà degli anni Venti, durante la frequentazione del liceo D’Azeglio di Torino, il mondo americano che si affaccia al suo interesse non è soltanto quello letterario, ma pure cinema e musica moderna attraverso i film e i dischi ne sono parte.

Scrive la studiosa Paola Giordano: «L’interesse di Cesare Pavese per la letteratura, e in generale per la cultura americana non fu un fatto occasionale, bensì una scelta continua e consapevole, con profonde motivazioni artistiche e stilistiche, ma anche psicologiche ed esistenziali».

Dal 1931 al 1947 Pavese traduce dall’americano undici volumi, cominciando da Il nostro signor Wrenn di Sinclair Lewis, poi proseguendo con capolavori letterari come Moby Dick e Benito Cereno di Melville, Uomini e topi di Steinbeck; ma anche scrittori d’Irlanda e d’Inghilterra, tra i quali il David Copperfield di Dickens e il Dedalus di Joyce; in tutto sedici opere, pubblicate dagli editori Bemporad, Frassinelli, Mondadori, Bompiani e Einaudi, oltre a svariati testi di saggistica letteraria dedicati a scrittori americani contemporanei.

Sia nel reperimento di volumi provenienti dagli Stati Uniti che nelle prime traduzioni Pavese si trova di fronte a difficoltà talvolta insormontabili: lo slang gli è sconosciuto, così come determinati riferimenti alla vita sociale e molto dell’apparato linguistico, di cui difetta, tutte materie principali di riferimento per il tradurre. L’aiuto e la collaborazione, del tutto disinteressati, gli vengono da un italo-americano, Antonio Chiuminatto, che nella seconda metà degli anni Venti ha studiato violino al Conservatorio subalpino.

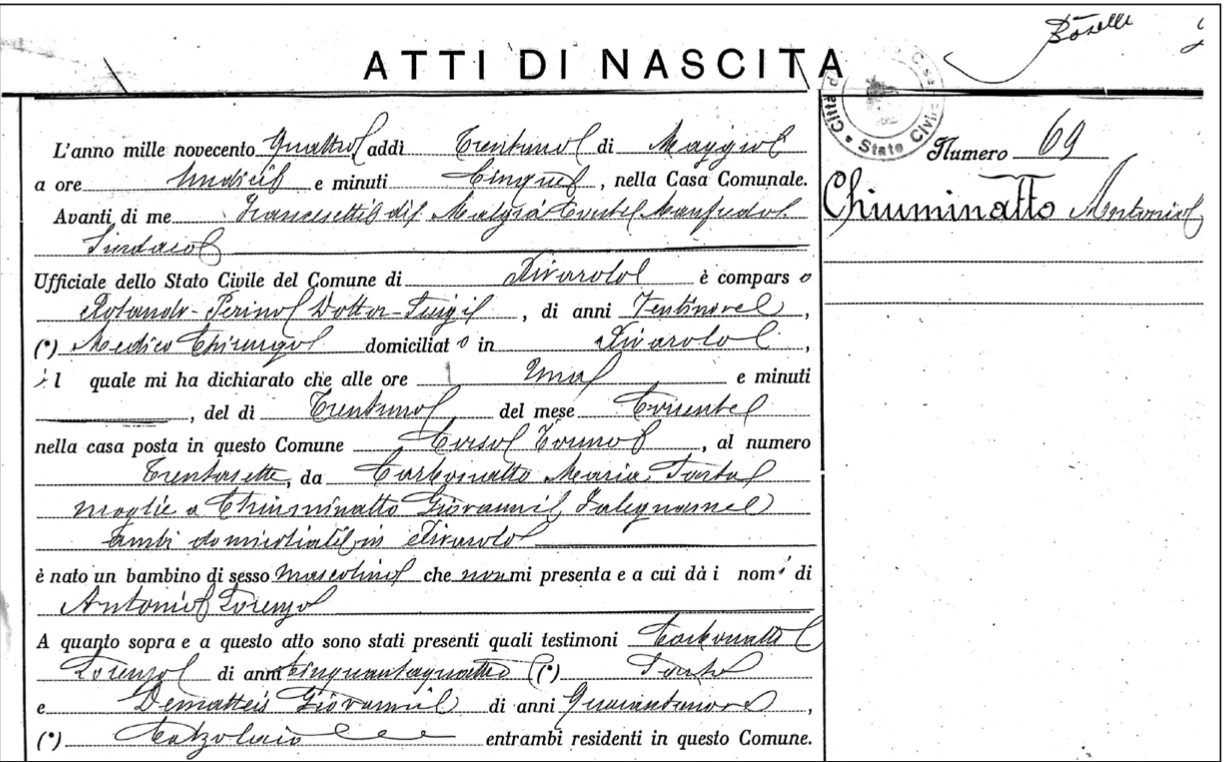

Antonio Lorenzo Chiuminatto è un canavesano di Rivarolo, dov’è nato il 31 maggio 1904 nell’abitazione di corso Torino al civico 37, da Giovanni Chiuminatto, falegname, e dalla sarta Maria Carbonatto.

All’età di soli quattro mesi il piccolo e la madre raggiungono il capofamiglia John, da parecchio tempo espatriato e già cittadino americano, a Green Bay, sul lago Michigan, stato del Wisconsin.

Ventunenne, Antonio (Tony, Anthony) torna in Italia con la madre per iscriversi al liceo musicale Giuseppe Verdi di Torino: allievo del maestro Riccardo Bellardi, prende lezioni private con il musicologo e critico Andrea Della Corte, per ottenere nel 1929 il diploma di magistero di violino. Nel mese di ottobre torna negli Stati Uniti a compiere una tournée di concerti e nel novembre dell’anno successivo è nominato professore di violino al Conservatorio di Chicago.

A Lorenzo Mondo, che negli anni Sessanta sta curando per Einaudi l’intero epistolario pavesiano, il quale gli chiede come abbia incontrato lo scrittore, Tony Chiuminatto risponde con una lettera datata 25 giugno 1965: «Come conobbi Cesare? Mi pare che fu per mezzo di un altro mio amico studente universitario, il dottor Guiscardo Tirotti. Mi pare che nel 1926 o nei primi mesi del 1927 mi disse che due studenti dell’università, certi Massimo Mila e Cesare Pavese, avrebbero avuto piacere di conoscermi allo scopo di praticare la lingua inglese. Se non mi sbaglio ci siamo incontrati al Caffè Mugna di fronte a Porta Nuova.

Da questo giorno, fino alla mia ripartenza nell’ottobre del 1929, ho avuto l’amicizia tanto del Mila quanto del Pavese, ma devo aggiungere, forse, che i nostri incontri furono sempre a scopo di qualche studio d’inglese. Non mi ricordo che io sia mai andato con loro a passare una serata con lo scopo di divertirci altrimenti. Ci davamo degli appuntamenti al Caffè Mugna; altre volte andavamo a casa da Mila, dove mi ricordo come se fosse ieri, una volta ho letto a voce alta il Hiawatha di Longfellow.

Discutevamo la pronuncia inglese contrastata a quella americana; poi le solite considerazioni di grammatica e sintassi. Poi facevo leggere da loro prosa e poesia. Ora Massimo ben se ne ricorderà… e particolarmente per quella settimana (o due?) che era confinato in casa per qualche storia con le camicie nere!

Sì – e di questo sono certo – sono stato io ad istruire Cesare sullo “slang” americano. Era un punto questo che gli dava molto fastidio e ben si poteva capire perché allora non esisteva un dizionario di “slang”. Nei nostri incontri mi portava un elenco di frasi-slang che gli spiegavo una alla volta e che poteva trovare un equivalente italiano. Per di più, preparavo piste di frasi per eventuali situazioni o usi. Ricordo molto bene come il suo volto si accendeva di soddisfazione alla fine di ogni incontro».

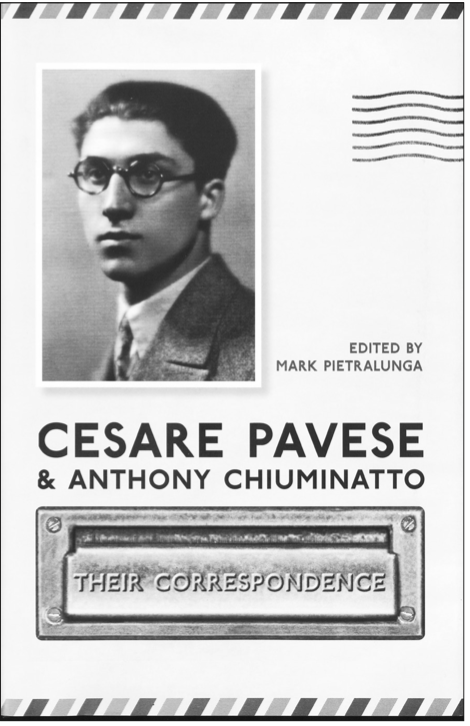

La copertina del volume di Mark Pietralunga, curatore del carteggio tra Cesare Pavese e Antonio Chiuminatto.

La corrispondenza tra i due inizia il 29 novembre 1929, quando Pavese invia una prima lettera, così esordendo: «Spero si ricorderà il gran seccatore che sono stato con Lei durante il Suo ultimo anno torinese».

Chiuminatto risponde con un paio di lettere nei giorni del Natale, ampie e articolate, soffermandosi principalmente sulle novità librarie americane e complimentandosi con il ventunenne studente per il suo già ottimo inglese.

Pavese è fuori di sé dalla gioia per l’apprezzamento, e nella risposta palesa l’eccitazione dei timidi di fronte ad un qualcosa che pensava insperato. Il canavesano è di appena quattro anni più anziano, ma la posizione che sta via via assumendo nella società artistica del suo Paese e soprattutto l’amichevole disponibilità ad esaudire ogni domanda proveniente da Torino, provoca l’entusiasmo dell’allievo: «Sono confuso, stordito, della Sua titanica gentilezza – replica ossequioso Pavese. Ora vedo il mondo solo attraverso un velo di fogli rosa, tutto irto di frasi in slang (..). Ma per prima cosa devo esprimere tutta una fila di ringraziamenti per la Sua risposta lungamente sospirata, fortemente sperata, velocemente mandata e sorpassante ogni aspettativa, alla mia lettera criminale.

Criminale e assassina, dico, è stata la mia lettera, con tutta la sua petulanza e il suo bullismo, ma Lei è stato così generosamente cristiano da mandare il suo aiuto al povero peccatore e da prestargli ascolto».

Al momento i due giovani si rivolgono l’un l’altro ancora in terza persona, benché una fraterna sintonia stia compiendosi. «Mister Pavese», come l’interpella Chiuminatto, prosegue nella stessa lettera: «Certo tutte le Sue spiegazioni sono ottime, facili, chiare, meglio di quanto uno potesse sognare (le sto studiando a memoria) ma mi domando: dove ha trovato il tempo per scrivere? e per di più, tanto lavoro apposta per uno che forse Lei ricorda appena? C’è qualcosa che sa di stregoneria. Posso soltanto spalancare gli occhi a tanta vista, cantare le Sue lodi, fare salti di gioia intorno e… continuare ad attingere da Lei. Sono sicuro che non troverò mai il fondo».

Mentre l’intera corrispondenza pavesiana è a disposizione degli studiosi fin dal 1966, comprese naturalmente le lettere di Chiuminatto, solo nel 2007 è uscito in lingua inglese il carteggio completo tra i due, curato dall’italo-americano Mark Pietralunga per l’Università di Toronto.

Grazie a questa pubblicazione si conoscono le missive che il rivarolese spedisce al suo corrispondente, e comprenderne la sostanza, la qualità e il tono. Le sue lettere contengono pagine e pagine di spiegazioni di espressioni in slang, spesso con esempi chiarificatori.

Per un traduttore come Pavese, in cerca di testi contemporanei destinati all’editoria italiana, scrive Pietralunga, «queste annotazioni meticolose e dettagliate offrono un prezioso panorama dei suoi primi passi nel laboratorio linguistico».

Questo avviene specie nelle prime lettere dove, oltre ad esaudire le richieste del suo estimatore che sta lavorando su Sinclair Lewis e Sherwood Anderson, Chiuminatto include anche traduzioni di esercizi grammaticali in inglese, articoli di stampa – mentre il torinese sta lavorando alla traduzione giunge la notizia che a Lewis, primo americano nella storia, è stato assegnato il premio Nobel – e ritagli di giornali relativi al dialetto americano.

Nel febbraio 1930 il canavesano non lesina complimenti di ammirazione e incoraggiamento per l’abilità che Pavesedimostra nell’affrontare il vernacolo americano: «Sono sorpreso, comunque, che tu sia stato in grado di comprendere Lewis a fondo, siccome questo scrittore non solo utilizza quasi esclusivamente lo slang nei dialoghi dei suoi personaggi, ma li fa comunicare con il più comune inglese di tutti i giorni, e lo scrive come viene detto e non come dovrebbe essere scritto!».

Il langarolo ne è ovviamente lusingato e trae l’incentivo per proporsi agli editori vantando contatti diretti con la società letteraria nordamericana. Il 12 marzo 1930, in una comunicazione all’editore Bemporad, che in quel periodo si propone di lanciare una collana di traduzioni di opere straniere contemporanee, Pavese, nell’offrire la propria competenza, precisa: «vorrei renderle noto ch’io sono in grado di associarmi alla sua opera quale traduttore da romanzi nord-americani, possedendo al proposito una buona competenza e in più la possibilità di informarmi direttamente dagli Stati Uniti».

La letteratura nelle sue varie declinazioni rimane sempre il soggetto principale delle conversazioni, ma, a tratti, l’ebbrezza di Pavese per la cultura contemporanea d’oltreoceano gli schiude altri orizzonti. Così, nel gennaio 1932, l’argomento tra i due comprende anche musica, canzoni e dischi: «Quanto ai dischi – comunica il futuro autore di La luna e i falò −, ho Dinah, ho il Chant of the jungle, Lady Play ecc., tutti dei “Revellers”. Di Whiteman ho Blue Hawaii (!!!) e Just Like a Melody. Comprerò il Saint Louis Blues seguendo il tuo consiglio. Spero di trovarlo eseguito da Ted Lewis. Mandami le parole di tutti questi dischi, se puoi, con i tuoi commenti, sicuro.

Ne sarò commosso. E scrivimi sempre tutte le novità in questo campo, nomi e commenti. Ne sarò felice».

In un articolo che Pavese scriverà per «l’Unità» il 3 agosto 1947, si legge: «Verso il 1930, quando il Fascismo cominciava ad essere la “speranza del mondo”, accadde ad alcuni giovani italiani di scoprire nei libri l’America, un’America pensosa e barbarica, felice e rissosa, dissoluta, feconda, greve di tutto il passato del mondo, e insieme giovane, innocente». Per qualche anno questi giovani, incalza lo scrittore che in quell’anno dà alle stampe Il compagnoe Dialoghi con Leucò, «tradussero e scrissero con una gioia di scoperta e di rivolta che indignò la cultura ufficiale, ma il successo fu tale che costrinse il regime a tollerare per salvare la faccia».

Quello americano apre ai giovani intellettuali un mondo nuovo agli antipodi del Vecchio Continente stretto nei suoi secolari regionalismi, che attrae per l’aria fresca che manifesta nelle espressioni artistiche più popolari, la letteratura, la musica, la pittura, l’architettura.

Negli anni Trenta tradurre significa appartenere alla fronda, porsi in polemica con il fascismo, e una fatica che, se appaga la mente, sicuramente non è finalizzata al guadagno economico: l’interminabile e complessa traduzione del melvilliano Moby Dick frutta all’autore non più di mille lire.

Piuttosto, trasporre gli scrittori americani in lingua italiana fa dire a Pavese, in uno scritto poi raccolto in La letteratura americana e altri saggi, che a quell’epoca tutto ciò «in linguaggio fascista si chiamava esterofilia. I più miti ci accusavano di vanità esibizionistica e di fatuo esotismo. I più austeri dicevano che noi cercavamo nei gusti e nei modelli d’oltreoceano e d’oltralpe uno sfogo alla nostra indisciplina sessuale e sociale. Naturalmente non potevano ammettere che noi cercavamo in America, in Russia, in Cina e chissà dove, un calore umano che l’Italia ufficiale non ci dava».

L'estratto del certificato di nascita di Antonio Chiuminatto, avvenuta a Rivarolo Canavese il 31 maggio 1904. Morirà improvvisamente a St. Paul, Stato del Minnesota, nel marzo 1973.

Al di là dell’aspetto puramente linguistico, diventa curioso e divertente qualche esempio di richiesta a Chiuminatto(succede anche che Pavese lo chiami ironicamente Paganini, oppure Mio caro professore), che si trova nell’Appendice del volume di Pietralunga. Per tradurre Riso nero, di Sherwood Anderson, che l’editore Frassinelli manderà in libreria nel 1932, Pavese sottopone all’amico una lista di frasi o anche singole parole, chiedendone il significato. Ecco i chiarimenti di Chiuminatto:

Bruce, Smart and Feeble: Indubbiamente i nomi dei proprietari! Più ancora che si tratti di “hardware”, il negozio dove si vende degli articoli di acciaio, ferro, ecc. come quello sotto i portici di Piazza Carlo Felice, poco prima di arrivare in Via Roma! (bella memoria, eh?);

To go on a grand sneak!: Sa benone, Pavese, che qui è proibito di bere, ma che tutti bevono. Ora per bere certe volte bisogna usar discrezione, andare da soppiatto, mi spiego? Ora quando si va a ubbriaccarsi ma non si sa dove, ma tuttavia si vuol cercare, si dice che si andrà “on a grand sneak”. È una frase che dà sempre il senso dell’illecito;

Advertising solicitors: Quelli che sono pagati da un’azienda per andare in giro a sollecitare dei “reclames”. Specialmente i giornali americani impiegano degli individui a far questo lavoro, cioè, andare da ditta a ditta a proporre dei prezzi di reclames di modo che faranno dei reclame nei loro giornali. Business, Mr Pavese, business!;

Buddy: Compagno in armi. Siccome di solito dormivano a due a due in tempo di guerra, si dice “Buddy” di chi è stato il secondo, ossia, il compagno in armi. Come in Italia si potrebbe chiamare “Buddy” uno dei carabinieri, dacché vanno sempre in due.

Ad una lettera del gennaio 1930, Pavese allega un elenco di espressioni tratte dal romanzo Babbit, di Sinclair Lewis, cui Chiuminatto risponde con la solita esemplificazione e gentilezza, dilungandosi nel dire che:

The New-York Flyer: È un treno direttissimo che fa servizio fra New York e la città di Chicago. Tutti questi treni di servizi speciali e direttissimi portano un nome di questo genere come l’altro che si chiama “The 20th Century Limited”, che fa il servizio della posta di valore. Questo si chiama il “Volatore” e l’altro è il “Limitato del ventesimo secolo”. Vi sono ancora di questi nomi di treni, ma basta per ora sapere che è un treno.

Le lettere svelano la familiarità che nel tempo si instaura tra i due, ma se l’occasione per comunicare è sempre fornita dalle richieste linguistiche del tradurre, altri argomenti sono tuttavia sviluppati.

Chiuminatto, che nel 1930 da Green Bay si è trasferito a Chicago, una città culturalmente ricca e vivace, espone temi d’attualità quotidiana: dalla rivalità nel football tra Green Bay Packers e Chicago Bears, alla vittoria di Roosevelt alle elezioni del 1932, la reazione americana verso la riluttante Europa a pagare i debiti di guerra, il gangsterismo e l’assassinio del sindaco di Chicago Anton Cermak per mano dell’immigrato italiano Giuseppe Zangara. Pavese, con un’assunto che oggidì incontrerebbe rigorosa censura, puntualizza il 22 settembre 1930: «E tu, che sei nella straordinaria situazione d’essere tanto italiano che americano, devi cercare di comprendere entrambe le nazioni (..). Inoltre non devi dimenticare che noi italiani siamo due nazioni diverse, il Nord e il Sud, e che noi siamo i settentrionali mentre i banditi di Chicago i meridionali, e v’è una profonda differenza di razza e di storia tra noi che nulla potrebbe colmare».

Complessivamente, si contano 31 lettere di Pavese e 38 di Chiuminatto, redatte da entrambi in lingua inglese.

Iniziato nel novembre 1929, lo scambio epistolare si interromperà senza avvisaglie con la lettera del rivarolese dell’8 marzo 1933, motivandolo − come chiarirà laconicamente in seguito − con l’accenno che l’amico torinese nel frattempo aveva ormai raggiunto l’autonomia della lingua americana.

Negli anni successivi alla corrispondenza con Pavese, Chiuminatto va incontro a una brillante carriera accademica. Dopo il diploma al Conservatorio di Chicago e conseguito il dottorato alla Northwestern University della medesima città con una tesi su Le opere sacre di Baldassarre Galuppi, per un breve periodo insegna e dirige il College Instrumental Ensemble all’Università di St. Francis in Joliet, nell’Illinois, per infine accettare nel corso degli anni Trenta il ruolo di professore di violino e direttore d’orchestra all’Università Statale di Wichita, in Kansas.

Durante la Seconda guerra mondiale Anthony Chiuminatto viene nominato ufficiale dell’Intelligence Military in Africa del Nord e in Italia, a Napoli e Roma. Rientrato al termine del conflitto all’Università di Wichita con la nomina a direttore della University Symphony Orchestra, si trasferisce poco dopo nella capitale del Minnesota, St. Paul, per guidare il Department of Music del College St. Thomas dal 1946 fino all’improvvisa morte, avvenuta nel marzo 1973 nella stessa St. Paul, all’età di 68 anni.

Da una missiva di Pavese, al quale il rivarolese ha inviato una foto di famiglia, si viene a conoscenza che Tony ha due fratelli; si legge infatti nello scritto del 28 ottobre 1930: «Ho ricevuto anche il Trio Chiuminatto, i tre fratelli di fama-mondiale, e ho ammirato il robusto gesuita. Bella razza, no? E tu, il più alto di tutti!».

Grazie all’inciso pavesiano, ci siamo mossi sulle tracce dei Chiuminatto d’America e abbiamo potuto ricostruire la breve genealogia famigliare, di cui riportiamo le conclusioni.

Giovanni Chiuminatto (1866-1929) e Maria Carbonatto (1885-1956), i capostipiti, entrambi deceduti a Green Bay, hanno avuto tre figli maschi: il maggiore è stato Antonio, nato nel 1904 a Rivarolo e sposato a tale Jane (1916-1991), deceduta a St Paul, senza che dalla coppia risulti che siano nati figli; il secondogenito, di nome Lawrence (1905-1990), nato a Green Bay e morto a St. Louis, nel Missouri, portava il nome di entrambi i nonni – Lorenzo Chiuminatto e Lorenzo Carbonatto − e, verosimilmente, è lui il gesuita cui fa cenno Pavese; del più giovane dei fratelli, Peter Michael, conosciamo solo la data di nascita avvenuta a Green Bay il 28 gennaio 1907, dalla cui unione con Joanella Agatha Vandersteen nascono quattro figli: due femmine, Rosemary Helen e Margaret, e due maschi, John Peter e Mark Regis.

E con loro si chiude la stirpe dei Chiuminatto di Rivarolo, perché mentre di John Peter, classe 1950, rileviamo che non ha discendenti, di Mark Regis, nato a Green Bay nel 1952, sappiamo che non ha prole maschile, bensì tre figliole: Gina (1987), Molly (1988) e Chloe (1990).

Ringrazio vivamente Ivo Giustetti Podio, Roberto Marchionatti e Marianna Baima Besquet, che a vario titolo hanno contribuito alla stesura dell’articolo.

Esposito Federica, Cesare Pavese. Esperienze e pratiche di traduzioni poetiche, Università di Utrecht (Tesi di laurea a.a. 2007-2008).

Giordano Paola, Il ragazzo che amava l’America, in «Mondo operaio», aprile 2008.

Kokubo Marie, Pavese tra letteratura e cinema: nuove prospettive sul mito americano, Università di Bologna (Tesi di dottorato, 2012).

Pavese Cesare (a cura di Lorenzo Mondo), Lettere 1924-1944, Einaudi, Torino 1966.

Pietralunga Mark, Cesare Pavese & Anthony Chiuminatto: Their correspondence, University of Toronto Press, Toronto 2007.

Sito Internet: http://www.genealogy.com.

Quella che segue è una lettera tratta dal volume Cesare Pavese e Anthony Chiuminatto. Their correspondence scritto da Mark Pietralunga.

Chicago, Illinois, 29 giugno 1931.

Caro Cesare,

Ave Trionfo! La tua lettera è arrivata questa mattina, solo un attimo fa, proprio come il tuo saggio su Anderson. Parlando di quest’ultimo, era proprio necessario farlo così condensato? è piuttosto composto, sai, non è da te, o è solo la mia immaginazione? Potrebbe essere che sono abituato a leggere i tuoi testi con carattere espositivo piuttosto che investigativo. Comunque, mi è piaciuto immensamente, è solo che non mi colpisce, essendo un ritratto di Anderson senza cornice. Perdonami, vecchio mio, per questa insinuazione, ma tu eri forte con Lewis, non lo dico per scherzare. Sai cosa intendo, non lavorare troppo duro, Cesare!

Come per la traduzione di Lewis, sono sulla buona strada. Sono stato estremamente impegnato nel mese scorso, siccome era l’ultimo dell’anno scolastico. In ogni caso, Thought viene pubblicato ogni tre mesi, quindi non c’è fretta. L’altro ieri è finito l’anno scolastico alla Columbia, ma, sfortunatamente o fortunatamente, dipende da come lo vedi, ho ricevuto l’incarico di insegnante in una scuola estiva, perciò ho ancora sei settimane di lavoro. Dovrei istruire aspiranti giovani donne nell’arte della recitazione e dell’insegnamento della musica nelle scuole pubbliche. (..)

Domani vado alla biblioteca a vedere se riesco a procurarti quegli altri libri, Melville, Caroling Dusk forse, e qualsiasi altra cosa che penso possa servirti. Continuo ad usare la tessera bibliotecaria della mia padrona di casa, quindi tutto andrà bene. E tu stai traducendo Moby Dick, che cavolo! Riesci a pensare a qualcosa di meglio su cui lavorare? Sappiamo che il libro è elencato tra quelli che non andrebbero MAI letti! E tu stai cercando di diffondere il suo vangelo! Cesare, Cesare, ubinam gentium sumus? Ma immagino tu lo sappia meglio di me, così, buona fortuna! (..)

Quindi, stai cercando una spiegazione per «perfection to a T», eh? Basta solo che mi esponi i tuoi problemi! Devi sapere che alcuni lavoratori, come falegnami, costruttori di mobili ecc usano una misura, uno strumento che chiamano squadra-T. È un lungo strumento simile ad un righello che termina come una T a volte anche solo da un lato, è usato per squadrare precisamente le misure, ottenendo linee dritte, dato che è di una perfetta forma angolare. Quando misuri due lati di un qualsiasi rettangolo con una squadra a T, le imperfezioni di costruzione, se ce ne sono, vengono immediatamente fuori. Da qui, l’espressione «perfection to a T», che significa un taglio perfetto. Mi segui? Diciamo che una idea ci sta addosso come una T, nel senso che siamo perfettamente d’accordo. (..)

Qui di seguito ci sono alcune espressioni in slang che forse non conosci:

A poker-face - fare l’indiano. Deriva dal giuoco del poker nel quale giuoco non si legge mai nella faccia quello che può contenere la mano, faccia tosta, indifferente, che dice nulla - ma che può far danno.

To have hot pants - aver voglia di coito. «Pantaloni caldi», e non so se mi spiego! «Hot trowsers» è più elegante, ma sempre in uso tra gli uomini, si capisce! Impatient virgin - dicesi ora delle donnine cercatrici di emozioni.

E poi, per favore, scrivi printed matter, e non printed stuff. Stuff è già più slang. Printed stuff, dicesi di Rabelais, Hecht e Melville. Ah! Mai di Pavese, certo! Il postino ha creduto che fossi un comunista russo quando mi ha consegnato la posta!

Ucciderò qualcuno in Italia, lo sai? Dopo aver ricevuto la «Rassegna Musicale» per mesi e mesi, arrivano ora per consegnarmi una bolletta di 40 lire! Perché li ho accettati! Pensavo me li inviasse Max, non la compagnia! Non mi importa, capisci, sono contento di leggere Max e materie musicali in generale, ma mi farebbe piacere sapere come sono messo.

Qui, mi potresti fare un favore, se vuoi. Puoi dare a Max le 40 lire con cui pagare la bolletta e chiedergli anche di rinnovare la mia iscrizione? Metteremo le cose a posto tra noi due la prossima volta che tu mi dovrai qualcosa, ti va? La prossima volta che ti compro un libro, dimmi «togliamo 40 lire». (..)

Bene, ti auguro molta fortuna con le pink faces. Assicurati solo che non diventi tu blu per la collera, e poi tutto sarà eccellente.

Tanti auguri, Cesare, dal tuo vecchio amico

Antonio Chiuminatto

(Traduzione a cura di Marianna Baima Besquet)

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.