AGGIORNAMENTI

Cerca

Attualità

17 Novembre 2025 - 22:15

Quando i robot imparano l’inclusione. E la politica no

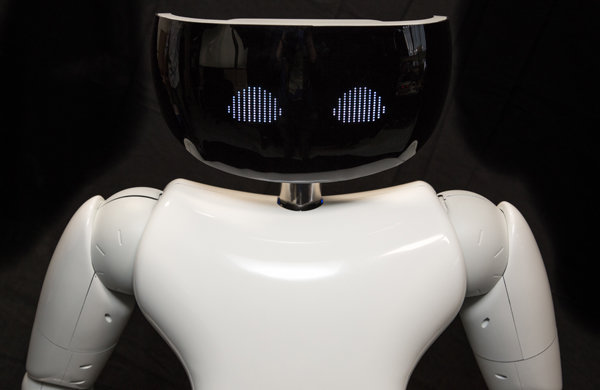

A Torino, mentre la politica discute ancora se la tecnologia “ruberà il lavoro”, l’Europa ha già scelto un’altra metafora: quella del robot che non sostituisce, ma accompagna. È il caso di R1, l’umanoide sviluppato dall’Istituto Italiano di Tecnologia che, nel progetto europeo CONVINCE, diventerà guida autonoma a Palazzo Madama.

Una macchina che non si limita a raccontare opere, ma impara a leggere la folla, regolare i ritmi, adattarsi a chi ha bisogno di più tempo, più spazio, più cura. In breve: un robot che non accelera — accoglie.

Ed è forse questa la vera rivoluzione che passa sotto traccia: mentre l’intelligenza artificiale viene raccontata come minaccia distopica o gadget da salotto, nel cuore di Torino si sta sperimentando la sua applicazione più radicale e meno patinata — accompagnare chi ha una disabilità, non con un’idea astratta di “inclusione”, ma con un’interazione concreta, situata, quotidiana.

Una tecnologia che non parla di futuro: lo abita.

Mentre l’Italia discute se l’intelligenza artificiale “fa paura”, l’Unione Europea ha scelto una strada meno spettacolare ma molto più politica: finanziare tecnologie che possano migliorare la vita delle persone con fragilità. Il progetto CONVINCE, dentro cui si muove R1, nasce esattamente qui: capire come far operare robot in sicurezza per lunghi periodi, in spazi pubblici, senza bisogno continuo di personale umano.

Non un capriccio tecnologico, ma un’infrastruttura cognitiva che serve a rendere più accessibili musei, uffici pubblici, ospedali. È una tecnologia che non grida al miracolo: lavora silenziosa, e per questo è potenzialmente rivoluzionaria.

Torino si trova così al centro di un esperimento culturale che tocca un punto nevralgico: la relazione tra autonomia e dipendenza. Chi vive una disabilità lo sa bene: l’autonomia non è un concetto astratto, ma una somma di micro-azioni quotidiane — muoversi senza chiedere permesso, non sentirsi di peso, avere il tempo necessario senza diventare “lentezza imbarazzante” per gli altri.

R1, nelle intenzioni dei ricercatori, prova a inserirsi esattamente in questo spazio: non per sostituire le persone, ma per togliere frizioni, rendere i percorsi più fluidi, modulare la visita museale sui bisogni reali invece che sulla media statistica del visitatore.

Il bello della sperimentazione europea è proprio questo: non immagina la disabilità come un problema privato della persona, ma come una questione di design collettivo. Non ti chiede di adattarti: adatta l’ambiente a te.

Un principio che gli urbanisti chiamerebbero progettazione universale, ma che qui prende la forma inaspettata di un robot che ti osserva, riconosce se stai indietro, si accorge se hai bisogno di fermarti, aggiusta il ritmo della visita. È tecnologia che non chiede performance: chiede presenza.

La differenza di strategia tra Bruxelles e Roma si può riassumere in un dato: l’Europa investe per anticipare i bisogni, l’Italia per inseguirli. Il programma Horizon Europe non finanzia robot per divertire i turisti — finanzia sistemi cognitivi che, una volta maturi, possono diventare infrastrutture pubbliche. Tecnologie che servono a ridurre costi sociali enormi: cadute, disorientamento, barriere architettoniche, isolamento. Investimenti che generano autonomia e, quindi, riducono spesa assistenziale.

Nel frattempo, le regioni italiane ancora litigano su chi debba pagare l’accompagnatore, quante ore di assistenza siano “sufficienti”, e se la Vita Indipendente sia un diritto o un lusso da concedere a bilancio “florido”.

In Piemonte la discrepanza è ancora più evidente. La Regione dichiara a ogni conferenza l’importanza dell’innovazione e della “città intelligente”, salvo poi trattare l’accessibilità come una spesa comprimibile. I fondi europei arrivano con obiettivi chiari: autonomia, sicurezza, qualità della vita. I fondi regionali, invece, seguono logiche frammentate, talvolta paternalistiche, e troppo spesso a progetto, come se la vita delle persone con disabilità fosse un trial temporaneo che deve dimostrare la propria “sostenibilità economica”.

L’Europa produce sistemi come R1 per ampliare possibilità; la politica locale continua a chiedere tabelle, ISEE e giustificazioni sulla “reale necessità”.

Eppure nulla è più costoso dell’inaccessibilità. Le ore perse nei corridoi degli ospedali, le mancate occasioni culturali, il turismo disabile che non arriva, il lavoro che non puoi fare perché la città non ti consente di farlo — tutto questo pesa infinitamente più di un robot-guida ben progettato. Ma nei bilanci regionali questo costo non appare mai: la povertà di accesso non si contabilizza, la mancanza di autonomia non fa notizia, e il benessere viene trattato come una voce opzionale.

L’Europa investe perché ha capito che l’accessibilità è un’infrastruttura. L’Italia taglia perché continua a considerarla una gentile concessione.

Il punto, alla fine, è che un robot può fare cose che la politica non fa più da tempo: osservare senza giudicare, orientarsi senza perdersi, adattarsi invece di pretendere che siano gli altri ad adattarsi.

R1, nella sua programmazione, non considera “disturbo” il passo lento, la carrozzina, l’ansia. Non registra “ritardi”, non sospira, non accelera per fretta, non si indispettisce. Prende atto, elabora, modifica il comportamento.

È paradossale: un robot esercita più capacità di cura di quanta ne mostri la macchina amministrativa.

La politica, al contrario, resta prigioniera della logica della prestazione. Per avere un servizio devi dimostrare quanto sei autonomo, quanto non lo sei, quante ore “meriti”. Una persona con disabilità deve giustificare la propria lentezza, ma un robot no: a lui è richiesto di adattarsi, non di performare. È uno specchio rovesciato che fa quasi male guardare: la tecnologia costruita per servire chi ha fragilità impara a essere paziente, mentre le istituzioni costruite per servire i cittadini diventano impazienti.

E qui sta il cortocircuito più grande: la politica parla di “inclusione digitale”, ma non concepisce l’idea che la tecnologia possa diventare alleata strutturale dell’autonomia. R1 dimostra che si può progettare uno spazio culturale che non obbliga nessuno a tenere il ritmo degli altri; che si può immaginare una visita dove non è il corpo a doversi adattare al percorso, ma il percorso al corpo.

Immaginare una politica che faccia la stessa cosa è, purtroppo, molto più difficile che programmare un robot.

Ed è proprio qui che Torino potrebbe giocare una partita che nessun’altra città italiana è in grado di giocare. Ha la storia industriale, la densità universitaria, la ricerca, la tradizione nell’innovazione pubblica, e ora anche una sperimentazione europea che la mette davanti a un bivio: diventare davvero un laboratorio continentale di accessibilità aumentata oppure restare intrappolata nella retorica della “smart city” che accende led, ma spegne diritti.

Se scegliesse la prima strada, Torino potrebbe dimostrare qualcosa che molte politiche nazionali hanno dimenticato: che la tecnologia non è un vezzo, ma un moltiplicatore di autonomia.

Che un robot non è il simbolo di un mondo che si disumanizza, ma di un mondo che può umanizzarsi meglio se smette di aspettare che l’amministrazione si muova da sola.

E che l’accessibilità non è un servizio speciale per pochi, ma un’infrastruttura che rende la città più vivibile per tutti — dai turisti alle famiglie, dagli anziani agli studenti, dai lavoratori alle persone con disabilità.

In fondo, questo è il messaggio più potente che R1 porta con sé: non che il futuro sarà fatto di macchine, ma che il futuro dipenderà da come sapremo usare quelle macchine per restituire tempo, spazio e dignità alle persone.

Se Torino avrà il coraggio di seguire questa direzione, non diventerà solo capitale dell’innovazione: diventerà capitale della cura intelligente, quel luogo raro in cui la tecnologia non sostituisce l’umanità, ma la amplifica.

Un luogo che non si limita a parlare di inclusione — la pratica.

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.