AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

16 Novembre 2025 - 05:58

Gli stucchi dell'altare di San Giovanni.

I popoli che ebbero il dominio sull’Italia dopo la fine dell’Impero romano influenzarono anche le espressioni artistiche, adattando la monumentalità classicheggiante del periodo precedente a forme più popolari che si considerano pre-romaniche e preludono a quanto si perfezionerà dopo il X secolo.

Il ricordo di leggi longobardiche riferite a magistri comacini operanti dal sec. VII ha originato nella storia dell’arte una discussione sul fatto che protagoniste delle nuove correnti stilistiche fossero maestranze provenienti dalle regioni attigue al lago di Como, oppure che il termine indicasse solamente l’uso di «macchine» come arnesi di lavoro. Sicuramente dalla regione comasca e da quelle della Svizzera italiana provennero abilissimi artisti e lavoratori, operanti per secoli in tutti i rami dell’edilizia, attivi in Italia e all’estero, denominati «luganesi», «ticinesi», «milanesi».

Lasciavano nei paesi d’origine le famiglie e si recavano in tutti i luoghi ove fosse possibile far valere le loro capacità tecniche. Partendo dai progetti fino alle rifiniture e alle decorazioni, i luganesi (architetti, muratori, fabbri, marmisti, scultori, stuccatori) riuniti in organizzazioni autonome, per una difesa corporativa e per il mutuo aiuto, fissavano la loro impronta nei più imponenti ed importanti edifici, religiosi e civili.

Tornavano periodicamente al paese natio, dove speravano di trascorrere gli anni della vecchiaia in buone condizioni economiche, ma non mancano casi di residenze definitive nelle città ove avevano esercitato la professione e dove talvolta sposarono donne del luogo, dando vita a nuove famiglie.

Il Piemonte, data la vicinanza geografica, fu sempre una meta privilegiata dai luganesi; nonostante i periodi di crisi causati dalle carestie, dalle guerre e dalle pestilenze, dal sec. XVI aumentò la richiesta di maestranze esperte, sorrette da associazioni che assumessero gli appalti e assicurassero il buon esito dell’impresa presso la Corte e le Chiese. Lo stile barocco, che si andava imponendo, trovava nel lavoro dei luganesi quanto di meglio si poteva desiderare per soddisfare le richieste dei committenti.

Naturalmente il principale fruitore di quel tipo di arte fu la Corte sabauda, che se ne avvalse per lunghi anni a Venaria, al Valentino, nella Villa della Regina e in molti altri cantieri aperti anche contemporaneamente. Le residenze sparse nella regione, dove esistevano casate di nobili collegati in qualche modo con la Corte, usufruirono anch’esse dell’opera dei luganesi, sia direttamente che mediante uno scambio di esperienze con le maestranze locali. Si conservano notevoli esempi di architettura e decorazione ad Agliè, Ciriè e nella parrocchiale di Front.

La Chiesa, dopo la metà del XVI sec., aveva recepito le istanze di rinnovamento del Concilio di Trento, che dettavano norme anche riguardo agli edifici sacri. Fu un periodo di fervore per la nostra regione, tra l’altro ebbero grande sviluppo le Confraternite o Compagnie religiose.

La festa del Corpus Domini, una delle più solenni dell’anno liturgico, già celebrata ai tempi del miracolo di Bolsena (fine XIII secolo), era stata ulteriormente incrementata in Piemonte dopo il miracolo dell’Ostia, avvenuto a Torino nel 1453, e il trasferimento della Sindone (1578).

In tutti i paesi furono fondate delle Compagnie che si dedicavano ad opere di bene nel nome del SS. Sacramento. Avevano i propri cappellani ed eleggevano un consiglio direttivo, potendo così dar vita ad iniziative autonome dalla parrocchia, alla quale erano solo tenute a sottoporre un rendiconto annuale.

A San Maurizio la Compagnia del Corpus Domini primeggiava per importanza, associando un gran numero di persone devote fin dal sec. XVI.

Nel clima di fervore susseguente al Concilio di Trento, considerando che l’antica parrocchiale presentava dei problemi di manutenzione e si trovava fuori dal recinto del paese, scomoda da raggiungere in caso di maltempo, la Compagnia decise la costruzione di una nuova chiesa nel concentrico e ottenne l’adesione della Confraternita di santa Croce e della Comunità.

La chiesa nuova.

A tale scopo fu riedificata l’antica cappella di sant’Antonio, nella quale già da tempo si celebravano le funzioni e si custodiva il SS. Sacramento.

Nel nuovo edificio, iniziato nel 1622, pur dopo tutte le modifiche operate in seguito, si possono ancora osservare i particolari che corrispondono ai criteri suggeriti dal Concilio. La facciata è ritmata da due ordini di lesene e cornicioni, con un’apertura serliana centrale. Ai lati, due grandi volute in stucco a coste; nel timpano e nelle nicchie, cinque statue di santi plasmate in stucco, come gli ornati e le cornici che racchiudono gli affreschi del 1666.

Osservando l’interno, che è a navata unica con cappelle laterali, presbiterio e coro, si nota un insieme di stili piuttosto eterogeneo, dovuto al protrarsi dei lavori e alle modifiche richieste nel tempo dalle esigenze liturgiche.

Le caratteristiche dell’arte luganese si trovano però tutte nelle due cappelle di destra verso l’altare maggiore, che hanno conservato l’aspetto originale, per fortuna non troppo alterato da ridipinture incongrue.

Qui si vede bene l’alto livello tecnico e la funzione decorativa degli stucchi che con fogliami, cornici, volute, puttini integrano le parti dipinte a fresco.

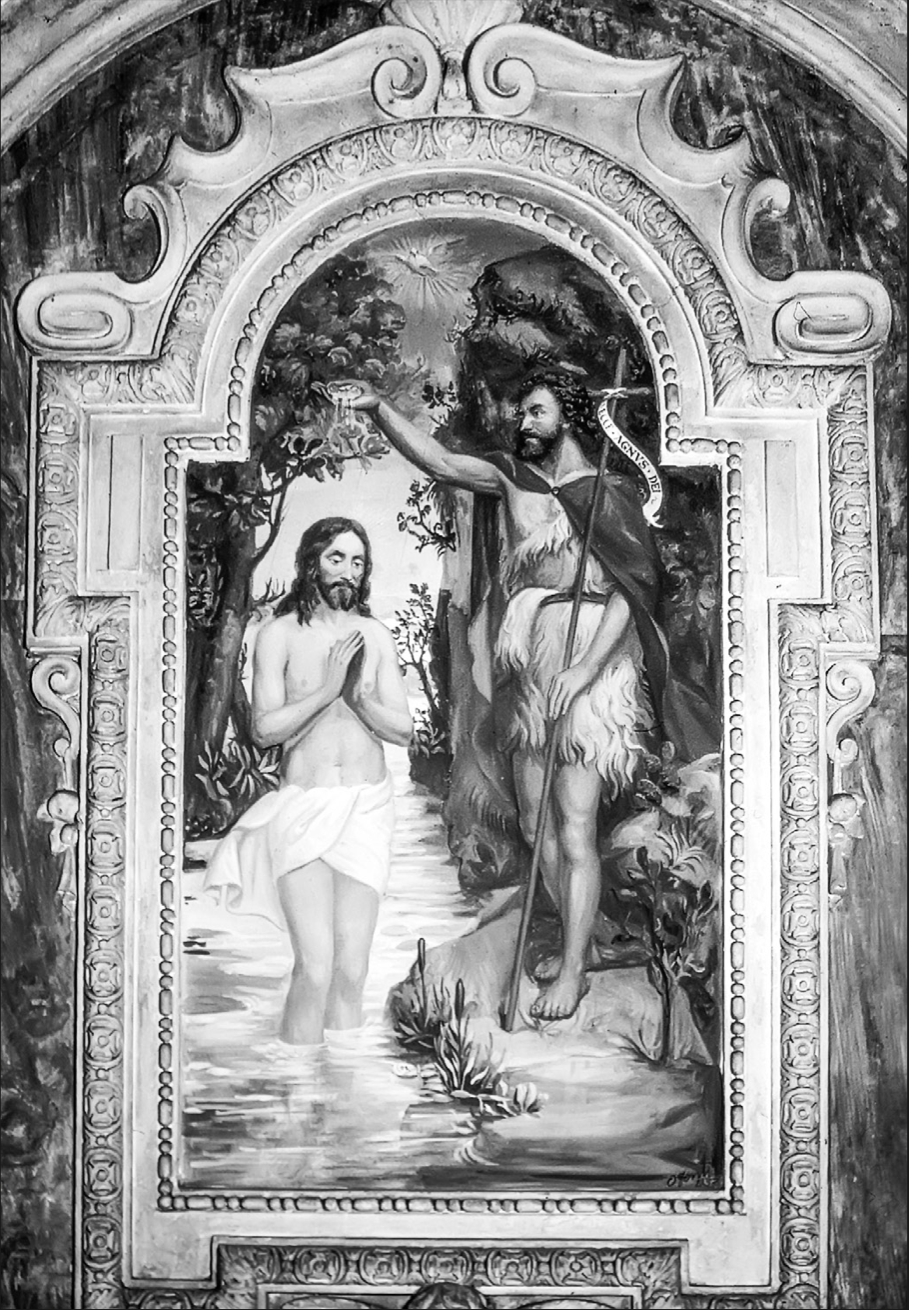

La prima cappella, tutta in muratura e stucco, è dedicata a san Giovanni Battista, alla vita e al martirio del quale si riferiscono sette affreschi e la tela sull’altare. Colonne tortili sorreggono la trabeazione, sopra la quale siedono due puttini.

La seconda cappella è dedicata al Crocifisso, anch’essa tutta decorata con affreschi e stucchi. Tra i motivi floreali si vedono varie figure di angioletti che sorreggono i simboli della Passione; sull’altare in muratura, una tela rappresenta la Crocifissione. Anche qui sul cornicione siedono due puttini.

Lo stile degli stucchi è affine a quello dell’altare contiguo, ma si notano motivi meno elaborati, segno della difficoltà economica conseguente all’epidemia di peste, che costrinse a ridurre le spese, poi a sospendere il prosieguo dei lavori; infatti le altre quattro cappelle furono terminate in epoche successive e con esiti diversi.

Questa chiesa per due secoli rimase gestita dalle Confraternite, in quanto la sede parrocchiale vi fu trasferita in modo definitivo solo nel 1813.

I documenti conservati, purtroppo, non sono sufficienti per individuare i progettisti e gli esecutori dei lavori di San Maurizio. A Torino esisteva la Compagnia di sant’Anna, che riuniva capimastri da muro e stuccatori luganesi e aveva la sua sede nella chiesa di san Francesco d’Assisi, ma i collaboratori dei professionisti erano quasi sempre anonimi (1). Da tempo, perciò, si sono condotte delle ricerche tendenti a segnalare gli artigiani/artisti che hanno prestato la loro opera nella regione, all’infuori dei grandi cantieri promossi dalla Corte, nell’intento di non trascurare o lasciar deperire le loro testimonianze.

Si possono trovare tracce della presenza di alcune famiglie luganesi a San Maurizio consultando i registri parrocchiali che, in occasione di nascite, morti o matrimoni, ne riportano i nomi; raramente però viene indicata la professione o il luogo d’origine, perché bastava segnalarne la residenza in paese. Questo crea delle difficoltà non facili da superare, che vanno aggiunte ai dubbi causati dalle omonimie, dalla scrittura poco leggibile e dal precario stato di conservazione dei registri più antichi.

Il cognome che si ritrova con maggior frequenza è quello dei Rusca (de Ruscha), provenienti dalla regione comasca e presenti dal sec. XVI al XX (poi trasferiti a Nole). Si inserirono bene nella comunità, assumendo col tempo anche importanti incarichi (priori, amministratori, sindaci) e dando vita a diversi nuclei. Dalla fine del sec. XVI si legge anche il cognome de Ruschis che apparteneva ad una facoltosa famiglia torinese, ma non è possibile stabilire se esistevano rapporti con i Rusca.

Alcune famiglie soggiornarono a San Maurizio per periodi più o meno lunghi e i loro nomi compaiono parecchie volte sui registri, permettendoci di stilare un elenco, a partire dalle prime segnalazioni; diversi di questi nomi sono già noti agli studiosi: Pedraia [Podray-Pedraya], battesimo di Veronica Pedraya di Pietro, da Como (29 giugno 1624); Gosana, matrimonio di Giuseppe Gosana da Lisogno [Lissone?] (7 marzo 1628); Piola [de Piolis], battesimi di Domenica, di Sebastiano (31 ottobre 1657) e di Maria Teresa, di Pietro, da Invorio (14 settembre 1794); Somasso [Somazzo], battesimo di Carlo Antonio Somazzo, di Antonio (8 gennaio 1662); Somazzo Pietro, luganese, padrino di battesimo di Cubito Teresa (10 novembre 1822); Gallonus [Gattonus?], matrimonio di Giov. Battista Gallonus, da Maggiate Inferiore, diocesi di Novara (8 gennaio 1705); Fabiano, battesimi di Margherita Maria Fabiano, di Gaspardo, da Arossi Valle Sesia [Arosio?] (17 aprile 1717) e di Michele Angelo Fabiano, di Giacomo, da Rossa o Rassa, diocesi di Novara (11 aprile 1731); Nava, matrimonio di Antonio Nava, da Arcisate, diocesi di Milano (25 luglio 1717); Gallo [Gallus], matrimonio di Giuseppe Gallus, di Carlo Antonio, da Invorio, diocesi di Arona (28 gennaio 1725); Gaston, battesimo di Carlo Antonio Gaston, di Giov. Battista, da Meina, diocesi di Novara (12 novembre 1735); Miretto, matrimonio di Giulio Maurizio Miretto, da San Maurizio (San Maurizio d’Opaglio?), diocesi di Novara (8 settembre 1737); Derocchi [de Rocco, Derochi], matrimonio di Carlo Giuseppe de Rocco, dal Milanese [cognome ancora presente in paese] (25 marzo 1759); Zanetta, battesimo di Maria Angela Zanetta, di Giuseppe, da Arona (28 luglio 1791); Pina, battesimo di Carlo Antonio Pina, di Giacinto, dal Milanese (7 giugno 1803).

Per ora non si hanno altri dati, perché i registri contabili più antichi non si sono conservati.

L’altare dell’Annunciazione che si vede a sinistra, di fronte ai due già descritti, fu iniziato nel sec. XVIII ma terminato più tardi; era in patronato della famiglia Bò e conserva una bella tela che, dopo il restauro del 1993, è stata riconosciuta opera di Giovanni Antonio Recchi, firmata e datata 1667. Questo pittore apparteneva ad una nota famiglia di abili artisti comaschi, attivi alla Corte di Torino e nella regione.

L’opera è dunque una testimonianza prestigiosa, la sola che si conosca siglata dall’artista in modo autonomo, in quanto la sua «personalità è infatti scarsamente distinguibile da quella dello zio Giov. Paolo Recchi» (3).

Questa segnalazione può offrire motivi di interesse per lo studio dell’attività dei Recchi, inseriti nel felice momento della pittura piemontese sei-settecentesca.

Dopo trecento anni si è rinnovata la presenza luganese nella chiesa sanmauriziese. Ha infatti compiuto una notevole serie di decorazioni il pittore professor Ovidio Fonti, nato a Miglieglia (Malcantone) nel 1878 e diplomato a Torino, notissimo anche come restauratore e insegnante. Dal 1906 al 1939 una cinquantina di importanti restauri portano la sua firma (per quanto riguarda la nostra zona si ricordano, per esempio, la chiesa di San Martino a Ciriè, i castelli di Pavone, Malgrà, Fénis e Issogne) (2).

Affreschi della volta. Pittore Ovidio Fonti.

Affresco del battistero. Pittore Ovidio Fonti.

Ovidio

Molto stimato, il Fonti venne chiamato a San Maurizio nel 1921, per decorare la cappella del Santo Rosario (la prima a sinistra) dove dipinse varie figure sulle pareti e sulla volta. Opera sua è anche l’affresco che orna la parete di fondo del Battistero.

Nel 1932-1933 si decise di compiere un lavoro eccezionale: l’abbattimento della volta della chiesa e la sua ricostruzione, senza rimuovere il tetto, in modo da non sospendere le celebrazioni. Terminate le opere murarie, tutte le decorazioni ad affresco che le ricoprono furono affidate al professor Fonti, coadiuvato da Mario Gilardi. La grande superficie dipinta con figure e architetture è ancora ben conservata e molto ammirata.

Le espressioni di lode che salutavano i restauri nell’800 e agli inizi del secolo scorso, quando si ricostruiva anche ciò che era andato distrutto, ora non sono più condivisibili; bisogna però riconoscere la grande perizia di quei restauratori per quanto riguarda la documentazione e l’uso dei materiali, e anche la competenza tecnica delle maestranze che li eseguivano.

Le doti artistiche di una personalità come il professor Fonti si potevano però esprimere al meglio quando poteva compiere opere di sua creazione su ampie aree affrescate, pur nel rispetto di quanto già esistente, come realizzò nella chiesa di San Maurizio.

La chiesa, nel suo complesso, ci parla di un lungo periodo di scambi economici e culturali, di organizzazioni che disciplinavano e organizzavano il lavoro delle maestranze, non composte da sprovveduti, ma da professionisti esperti che facevano onore al loro luogo d’origine, contribuendo a diffondere ovunque un linguaggio artistico di valore europeo.

Fonti

Solenne congresso eucaristico, Bollettino parrocchia di San Maurizio, 1923.

Figure del Barocco in Piemonte, a cura di G. Romano, CRT, Torino 1988.

Torino 1675-1699, a cura di G. Romano, CRT, Torino 1993.

Sculture nel Piemonte del Settecento, a cura di G. Dardanello, CRT, Torino 2005.

Note

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.