AGGIORNAMENTI

Cerca

Esteri

15 Novembre 2025 - 18:06

Sanae TakaichiUna notifica che scompare in fretta, ma non abbastanza in fretta: sul profilo del console generale cinese a Osaka compare un messaggio dal lessico brutale, un lampo di diplomazia muscola

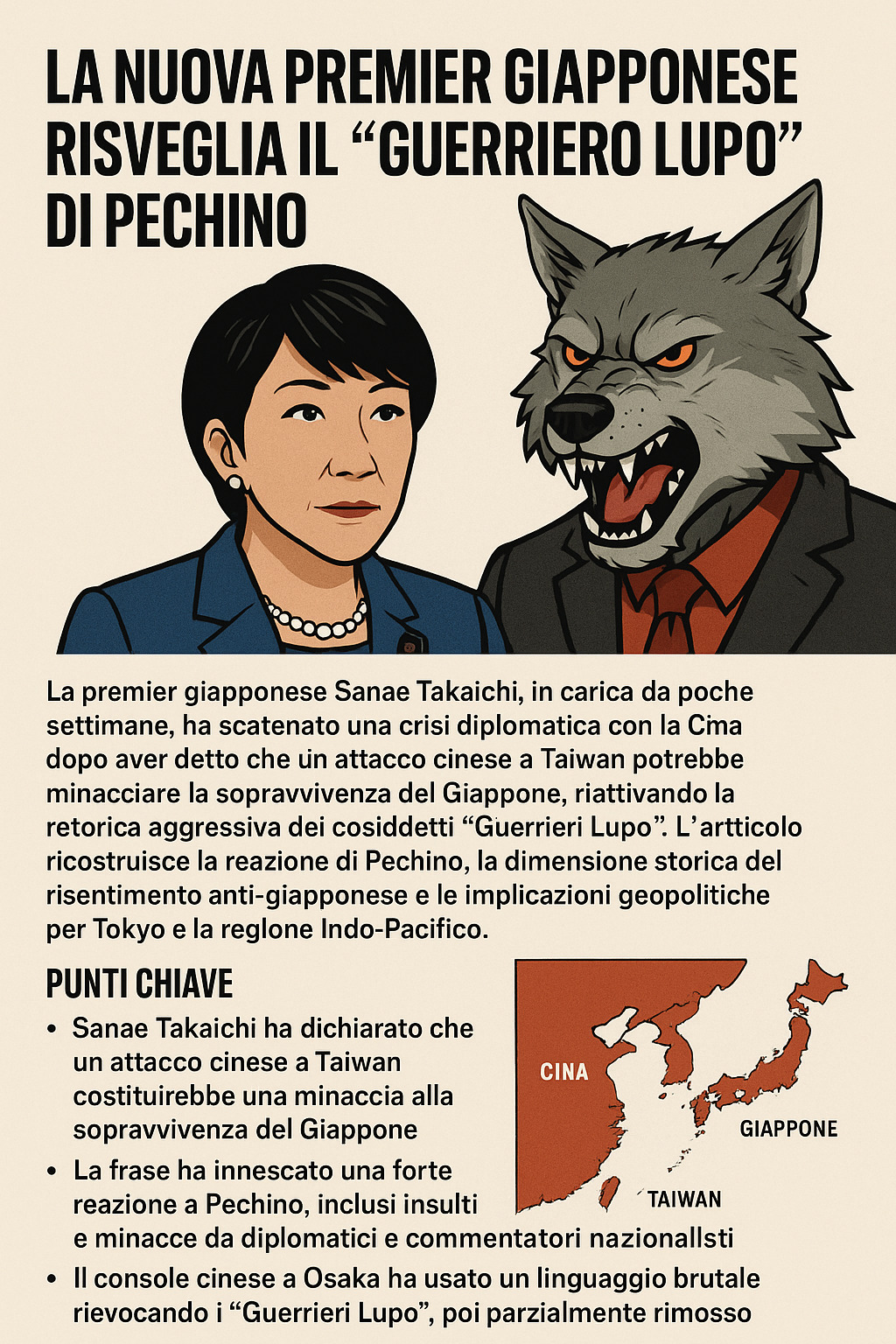

Una notifica che scompare in fretta, ma non abbastanza in fretta: sul profilo del console generale cinese a Osaka compare un messaggio dal lessico brutale, un lampo di diplomazia muscolare che evoca l’idea di “tagliare un collo sporco”. L’obiettivo è la nuova premier del Giappone, Sanae Takaichi. Bastano pochi minuti e lo sfogo sparisce, ma gli screenshot rimbalzano da una sede diplomatica all’altra. È l’istantanea di una settimana in cui lo Stretto di Taiwan torna al centro del dibattito asiatico: la leader giapponese ha appena affermato che un attacco cinese all’isola potrebbe configurare una “situazione minacciosa per la sopravvivenza” del Giappone, una formula che nella grammatica politica significa una sola cosa: Tokyo, in circostanze estreme, potrebbe usare la forza. Un messaggio che ha scatenato l’ira di Pechino, l’imbarazzo di pezzi del mondo economico e un applauso misurato dagli alleati occidentali.

Nel corso di un’interrogazione alla Camera dei Rappresentanti il 7 novembre 2025, Takaichi ha spiegato che, se la crisi nello Stretto dovesse degenerare — ad esempio con un blocco navale o con operazioni pensate per impedire l’arrivo di rinforzi statunitensi a Taiwan — il Giappone potrebbe trovarsi in una delle “situazioni minacciose per la sopravvivenza” previste dalla legislazione del 2015. È la cornice giuridica che permette un uso limitato dell’autodifesa collettiva. Non è una dichiarazione di guerra, ma l’esplicitazione di uno scenario che i premier del passato preferivano sfiorare senza mai chiamarlo per nome. La premier non ha corretto il tiro, ribadendo anzi di essersi attenuta alla “posizione convenzionale del governo”.

La differenza rispetto a molte dichiarazioni precedenti sta nella nitidezza: Takaichi lega in modo diretto una crisi su Taiwan alla sicurezza del Giappone e traduce questo legame nel linguaggio codificato della legge. Per una Cina che considera Taiwan affare interno, è una linea rossa retorica difficile da ignorare. La categoria delle “situazioni minacciose per la sopravvivenza”, contenuta nel pacchetto di leggi approvato nel 2015, discende dalla reinterpretazione voluta dal governo Shinzo Abe nel 2014 dell’Articolo 9 della Costituzione pacifista. Da allora il dibattito giapponese oscilla fra chi teme un’erosione irreversibile del pacifismo e chi vede nella revisione una risposta indispensabile al mutato contesto strategico dell’Asia orientale.

La reazione di Pechino è stata immediata: il Ministero degli Esteri cinese ha definito le parole della premier “egregie”, chiedendo a Tokyo di ritrattare e avvertendo che qualsiasi intervento giapponese nello Stretto sarebbe interpretato come un atto ostile con conseguenze dirette. A far precipitare ulteriormente il clima è stato il post del console generale cinese a Osaka, Xue Jian, che commentando l’intervento della premier ha usato immagini di violenza fisica prima di cancellarle. Tokyo ha presentato una protesta formale, mentre negli Stati Uniti l’ambasciatore a Tokyo, George Edward Glass, ha condannato pubblicamente l’episodio. Un gesto, quello del console, che rientra nella tendenza della “Wolf Warrior diplomacy”, lo stile comunicativo aggressivo con cui alcuni diplomatici e portavoce cinesi hanno cercato di plasmare il discorso internazionale negli ultimi anni.

Il punto è che per Tokyo Taiwan è quasi una questione domestica. L’isola di Yonaguni, la propaggine più occidentale dell’arcipelago di Okinawa, dista appena 110 chilometri dalle coste taiwanesi. In uno scenario di crisi, quello spazio aereo e marittimo diventerebbe immediatamente un teatro operativo, con ricadute dirette sulla vita dei cittadini giapponesi. Per questo Tokyo ha rafforzato negli ultimi anni la presenza militare nelle isole meridionali, investendo in radar, unità missilistiche e capacità di sorveglianza. È un processo cominciato tempo fa, ma accelerato dalla percezione di un rischio crescente.

La trasformazione giuridica del 2015 è stata seguita, dal 2022, da una svolta dottrinale: la nuova Strategia di Sicurezza Nazionale ha introdotto il concetto di capacità di “strike-back”, cioè la possibilità di colpire basi di lancio e nodi di comando dell’avversario dopo l’avvio di un attacco, escludendo esplicitamente la logica del primo colpo. Nel solco di questa strategia, il Giappone punta a portare la spesa per la difesa verso il 2% del Pil entro il 2027, e il governo Takaichi ha promesso di accelerare questa traiettoria. Il piano quinquennale da circa 43.000 miliardi di yen entro il 2027 prevede l’acquisizione di capacità missilistiche a lungo raggio — dai Tomahawk statunitensi alla versione estesa dei Type-12 — nuove unità navali, difesa aerea stratificata e cooperazione industriale con partner europei sul caccia di sesta generazione. Non un ritorno al militarismo, ma la costruzione di una deterrenza che Tokyo ritiene credibile di fronte alla crescita delle minacce missilistiche nella regione.

Il paradosso è che mentre i toni politici si inaspriscono, l’interdipendenza economica tra Cina e Giappone resta profonda. Pechino è il primo partner commerciale di Tokyo, migliaia di imprese giapponesi operano nel mercato cinese e la stabilità delle catene di approvvigionamento globali — dai semiconduttori alla logistica — dipende anche dall’equilibrio nello Stretto. Per questo, mentre la premier irrigidisce la postura sulla difesa, il suo governo continua a parlare di “stabilità” nei rapporti con la Cina: una doppia elica in cui assertività strategica e prudenza economica convivono per necessità.

La sortita di Xue Jian ha però costretto i due governi a un balletto di proteste e contro-proteste. Tokyo ha definito “estremamente inappropriate” le parole del diplomatico, chiedendo a Pechino di intervenire; il messaggio è stato cancellato, ma ha intanto alimentato un’ondata di indignazione in Giappone e ha dato argomenti a chi sostiene che la diplomazia cinese non abbia davvero abbandonato i toni da “Guerriero Lupo”. E non si tratta solo di estetica: il linguaggio dei diplomatici agisce come moltiplicatore del rischio, normalizzando l’idea dello scontro, sollecitando reazioni speculari, restringendo gli spazi per la de-escalation. Anche analisti cinesi lo riconoscono da tempo, suggerendo una calibratura semantica che mantenga la fermezza senza trasformare ogni frizione in un incidente.

Sullo sfondo si muovono gli Stati Uniti. Un conflitto su Taiwan coinvolgerebbe quasi certamente Washington, dato il ruolo della Settima Flotta, la presenza di basi americane in Giappone e il trattato di sicurezza bilaterale. Per questo Takaichi ha legato la sopravvivenza del Giappone alla stabilità dello Stretto. L’ambasciatore Glass ha criticato la sortita del console di Osaka, mentre sul piano militare Stati Uniti e Giappone stanno integrando le rispettive capacità — dalla difesa aerea alla postura missilistica — per rendere più solida la deterrenza congiunta.

Le parole della premier si inseriscono in un Paese che resta profondamente pacifista, ma in cui negli ultimi anni è cresciuto il consenso per un rafforzamento della difesa. L’idea della capacità di counterstrike oggi è sostenuta da una maggioranza relativa dell’opinione pubblica, un cambiamento impensabile dieci anni fa. Allo stesso tempo, una parte dell’elettorato teme che l’ampliamento delle missioni delle Forze di Autodifesa possa trascinare il Giappone in guerre altrui o normalizzare l’uso della forza oltre i limiti costituzionali. Sarà cruciale per Takaichi garantire trasparenza, controllo parlamentare e chiarezza sulle regole d’ingaggio.

Gli scenari possibili oscillano tra un blocco “a bassa intensità” da parte cinese — con interdizioni e pressioni sulle rotte commerciali — e un conflitto ad alta intensità che renderebbe vulnerabili infrastrutture e basi giapponesi a Okinawa e Kyushu. In entrambi i casi la qualificazione giuridica sarebbe decisiva: per attivare la clausola di autodifesa collettiva, il governo dovrebbe dimostrare un rischio diretto e grave per il Paese, coordinandosi con Washington e con i partner del Quad. Nel frattempo, la gestione del linguaggio resta la prima linea della prevenzione: contenere gli eccessi verbali, da entrambe le parti, è parte della deterrenza. Episodi come quello di Xue Jian costano capitale diplomatico e stringono la finestra per iniziative di de-escalation.

L’Europa e l’Italia osservano con attenzione perché la posta in gioco non è solo asiatica: la dipendenza globale dai chip taiwanesi, la vulnerabilità delle rotte dell’Indo-Pacifico e l’intreccio delle filiere industriali rendono ogni crisi nello Stretto un rischio sistemico. La scelta del Giappone di chiarire il proprio perimetro legale riduce le zone grigie e indica a Pechino che la coercizione a bassa intensità non passerà sotto silenzio. In un equilibrio così delicato, il prezzo dell’ambiguità può essere più alto della trasparenza.

Nelle parole della premier Sanae Takaichi c’è dunque una scelta di metodo: togliere ambiguità alla postura giapponese su Taiwan non significa cercare lo scontro, ma ancorare la deterrenza a un quadro leggibile da alleati e avversari. La reazione di Pechino, tra condanne ufficiali e scatti da “Guerrieri Lupo”, mostra quanto la partita si giochi anche sul terreno semantico, prima ancora che su quello militare. In un arcipelago in cui Yonaguni dista appena 110 chilometri da Taiwan, la semantica è già strategia: una frase può spostare la soglia della crisi, e una riga in più — o in meno — in un post sul web può bruciare mesi di lavoro diplomatico.

Fonti consultate:

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.