AGGIORNAMENTI

Cerca

Esteri

04 Novembre 2025 - 20:57

Incursione a al-Aqsa: tra numeri, simboli e provocazioni a Gerusalemme

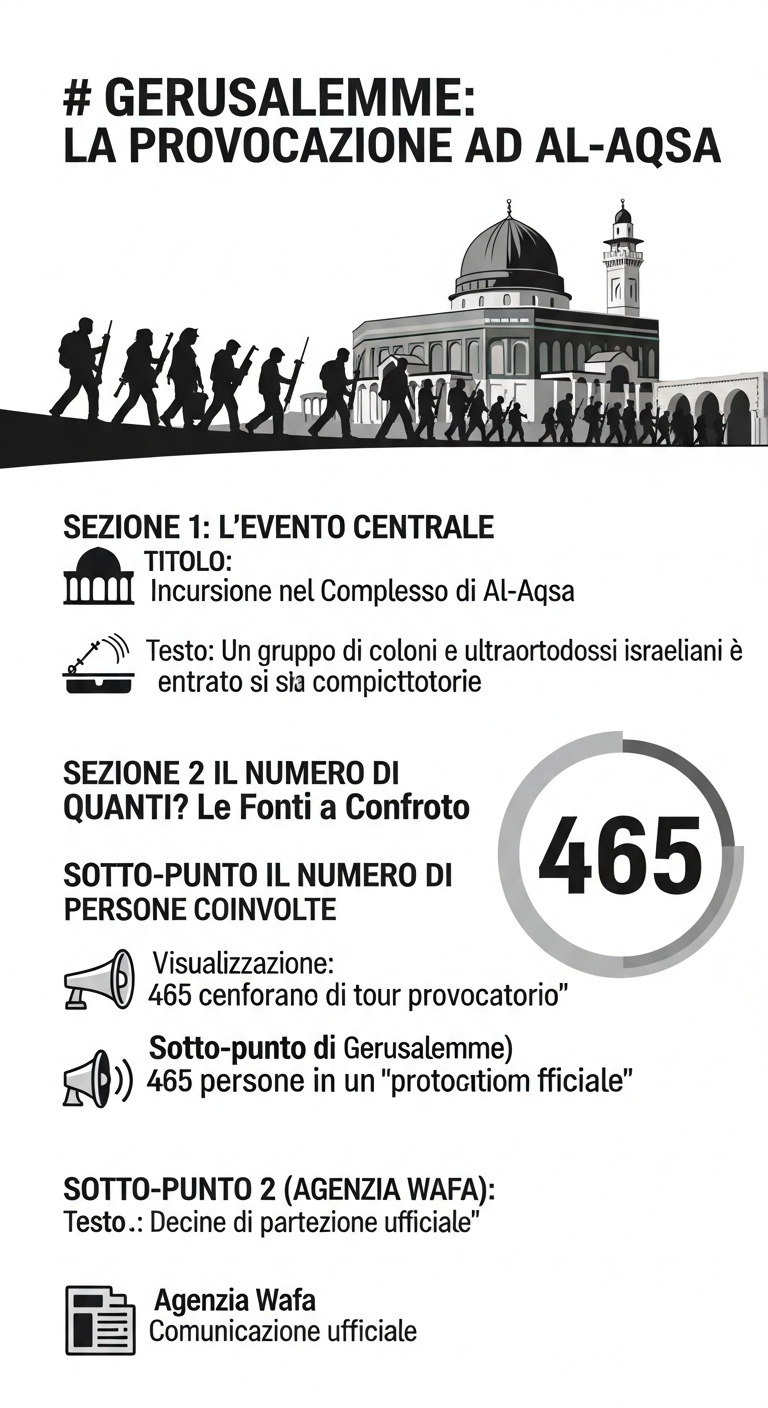

La mattina a Gerusalemme odora di polvere di pietra e incenso. Dai vicoli della Città Vecchia, una colonna compatta di uomini con kippah e tzitzit avanza lungo la passerella del Mughrabi Gate: non turisti, ma gruppi organizzati di coloni e ultraortodossi, scortati da agenti con il giubbotto blu della polizia israeliana. Dietro, porte socchiuse e sguardi sospesi; davanti, i cortili del complesso di al-Aqsa, uno dei luoghi più contesi del pianeta. In poche decine di minuti l’incursione è compiuta. A fine giornata, due numeri si rincorrono: per l’agenzia palestinese Wafa sono “decine” i partecipanti; per il governatorato di Gerusalemme gli ingressi complessivi sono stati 465. Due fotografie della stessa scena, scattate da angolazioni inconciliabili.

Secondo quanto ricostruito, un gruppo di israeliani — tra cui coloni e fedeli ultraortodossi — è entrato nel complesso di al-Aqsa attraverso il Mughrabi Gate, l’unico accesso alla Spianata consentito ai non musulmani, sotto protezione della polizia israeliana. Le visite si sono svolte in gruppi successivi, come accade spesso nei giorni feriali, ed è in questo flusso che il governatorato di Gerusalemme quantifica 465 ingressi totali, mentre Wafa parla di “decine” di partecipanti a un’“incursione” dai toni provocatori. Le due letture riflettono scale e sensibilità differenti: conteggi amministrativi contro cronache militanti, nel mezzo un sito sacro per oltre un miliardo di credenti.

Chiamata Spianata delle Moschee dai musulmani e Monte del Tempio dagli ebrei, l’area è regolata da uno status quoconsolidato dopo il 1967: la gestione religiosa spetta al Waqf islamico legato alla Giordania, mentre Israele controlla la sicurezza. Le visite di non musulmani sono consentite in fasce orarie limitate e di norma accompagnate dalla polizia; la preghiera non musulmana, secondo la prassi, è vietata. Ogni scostamento — una bandiera agitata, una liturgia bisbigliata, un numero anomalo di ingressi — risuona come una crepa nel patto non scritto che regge l’equilibrio del sito. UNESCO da anni richiama i Paesi coinvolti al rispetto della cornice storica e giuridica del luogo, segnalando il carattere sensibile delle opere e delle pratiche sul perimetro del complesso.

Per l’agenzia palestinese Wafa i gruppi entrati stamane sono “decine” di coloni, accompagnati e protetti dagli agenti, con “giri provocatori” tra i cortili. Il lessico è quello consueto: “assalto”, “storming”, “protezione dell’occupazione”.

Alcuni siti riportano che il governatorato di Gerusalemme quantifica in 465 gli ingressi totali nella giornata, distinguendo tra passaggi a rotazione e gruppi compatti. Una cifra che fotografa il flusso nell’arco delle finestre di accesso.

Le distanze tra i due numeri non sono solo aritmetica: dicono chi guarda l’evento come atto dimostrativo e chi lo legge come “normale” giornata di visite scortate. In mezzo, il punto critico: l’effetto politico di queste presenze ripetute nel cuore del terzo luogo sacro dell’Islam.

Negli ultimi mesi il Ministero degli Esteri giordano ha ripetutamente condannato le “incursioni” di gruppi di coloni, denunciando violazioni “sistematiche” dello status quo e avvertendo che simili atti rappresentano “provocazioni inaccettabili” con ricadute sulla stabilità regionale. Anche in queste ore, da Amman trapelano messaggi di fermezza: gli episodi alimentano un clima rovente già segnato dalla guerra a Gaza e dalle tensioni in Cisgiordania. La Giordania, custode dei Luoghi Santi islamici e cristiani a Gerusalemme, rivendica il ruolo del Waqf e considera ogni “novità di fatto” come una forzatura pericolosa.

Sul piano formale, il governo israeliano ribadisce che non c’è stato alcun cambiamento: visite sì, preghiere di non musulmani no. Lo ha ripetuto più volte il premier Benjamin Netanyahu, soprattutto quando esponenti dell’ala ultranazionalista al governo hanno invocato libertà di culto ebraica sulla Spianata. Nella prassi, però, non sono mancati episodi controversi — come le “preghiere silenziose” o i canti di gruppi religiosi — che hanno alimentato la percezione, tra i palestinesi e in Giordania, di una progressiva erosione dello status quo. I tribunali israeliani oscillano: a volte censurano i divieti di polizia ritenuti “sproporzionati”, altre volte confermano i provvedimenti restrittivi per ragioni di ordine pubblico.

Nell’agosto 2025, in concomitanza con ricorrenze ebraiche, migliaia di attivisti della destra religiosa, guidati dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, hanno fatto ingresso sulla Spianata; la Waqf ha contato oltre 3.000 presenze complessive, innescando condanne internazionali e nuove frizioni diplomatiche. Lo stesso Ben-Gvir ha rivendicato più volte la necessità di consentire la preghiera ebraica sul sito; la risposta ufficiale del premier è stata, ancora una volta, che lo schema non cambia. La sequenza ha rafforzato tra i palestinesi e il mondo arabo la convinzione di una strategia graduale per ridisegnare tempi e spazi del culto.

L’episodio di oggi non è il primo né sarà l’ultimo, ma cade in un tempo in cui ogni gesto a Gerusalemme si amplifica. Il dato grezzo — “decine” per Wafa, “465” per il governatorato — è un prisma che rifrange politiche, identità e paure. Sul piano fattuale, la polizia israeliana ha scortato gruppi ebraici all’interno del complesso di al-Aqsa, secondo prassi consolidate; sul piano simbolico, ogni passo nella Spianata alimenta la contesa su chi detenga il diritto di stare, pregare, manifestare la propria presenza. La Giordania richiama lo status quo e condanna; Israele ribadisce che “non è cambiato nulla”, mentre la cronaca registra — qua e là — momenti in cui qualcosa sembra cambiare. È in questa forbice che si misura la fragilità del presente di Gerusalemme.

L’ingresso avviene quasi sempre dal Mughrabi Gate, la passerella lignea che sale dalla piazza del Muro Occidentale. Le fasce orarie sono contingentate, con chiusure durante le preghiere islamiche e nei giorni di festa. Le autorità israeliane applicano regole variabili secondo il quadro di sicurezza; il Waqf vigila sulle attività religiose nel perimetro dei luoghi santi. È prassi che i non musulmani — e in particolare i gruppi ebraici praticanti — siano accompagnati da agenti della polizia israeliana, a tutela dell’ordine pubblico e per prevenire attriti, dato che la preghiera non musulmana è formalmente vietata dallo status quo.

Questa nuova irruzione arriva in una fase di altissima tensione. Le restrizioni ai fedeli musulmani della Cisgiordaniadurante il Ramadan 2025, gli scontri legati alla “Flag March” nazionalista e i ripetuti arresti e demolizioni nei territori occupati hanno moltiplicato i detonatori potenziali. Per le autorità palestinesi, ogni “salita” scortata è un tassello di una strategia di “divisione temporale e spaziale” del sito; per molti israeliani di area nazional-religiosa, invece, è l’esercizio di un diritto di visita e — secondo i più radicali — di preghiera. La comunità internazionale osserva con crescente inquietudine, consapevole che su questi lastricati possono accendersi escalation a catena.

Edicola digitale

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.