AGGIORNAMENTI

Cerca

Esteri

04 Novembre 2025 - 21:30

Gjadër, 1 novembre 2025. Un telo nero, sostenuto da mani arrossate dal vento del nord, grida senza mezzi termini: “Meloni, Rama, Von der Leyen, Trump. Le carceri per la remigrazione sono illegali.” Un centinaio di attivisti italo-albanesi scandiscono slogan davanti al cancello di un centro che l’Italia ha deciso di costruire in Albania per “trattenere” i migranti. Dentro, venticinque persone; fuori, decine di agenti; sopra, telecamere; sotto, nuove strade e recinzioni pagate con soldi pubblici. Un contrasto che racconta l’intero fallimento del progetto: mega-strutture semivuote, pensate come simbolo di una “svolta”, ma ormai diventate—per ora—il monumento a un modello costoso, inefficace e giuridicamente fragile.

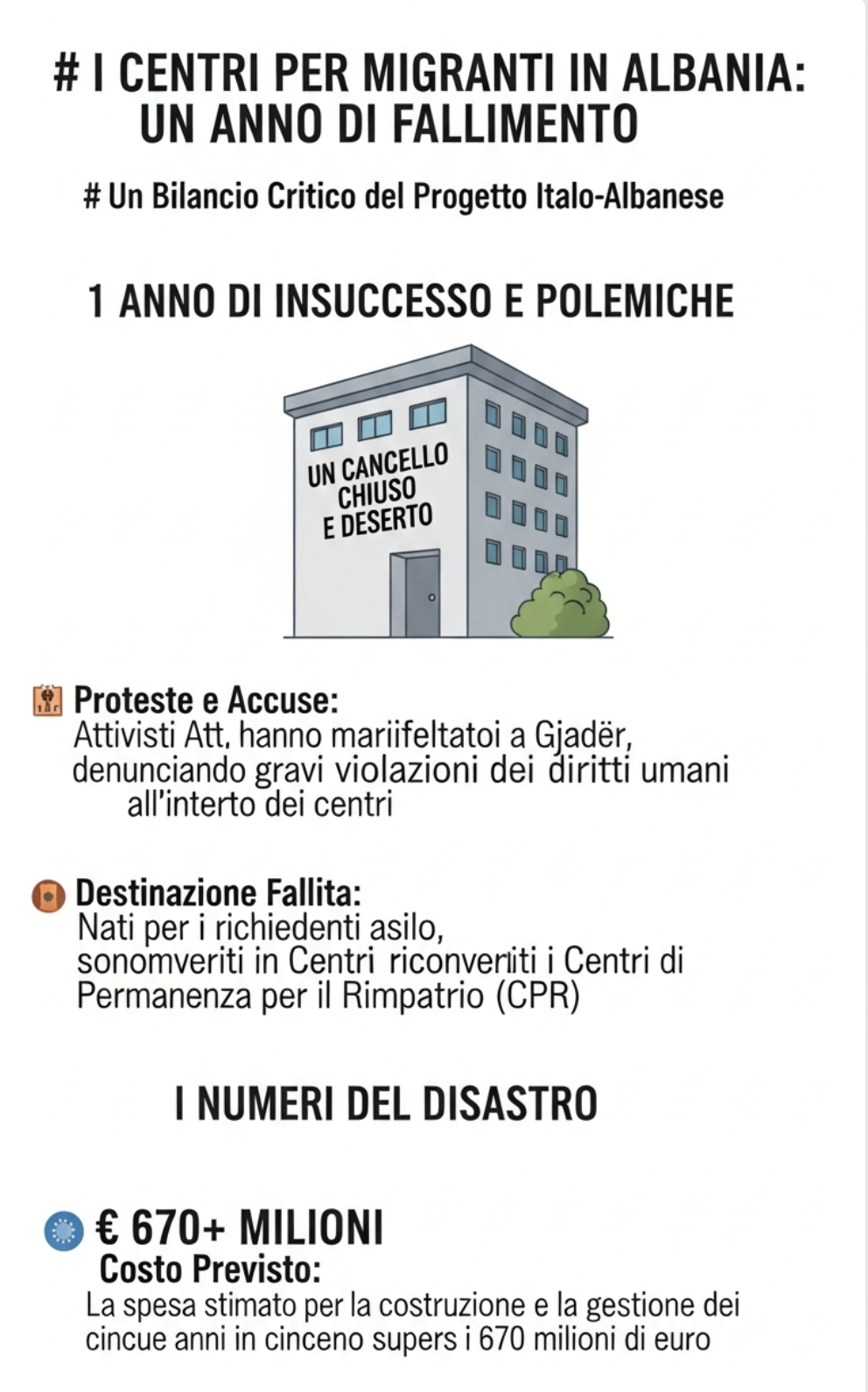

Quando, il 6 novembre 2023, i governi di Giorgia Meloni ed Edi Rama firmarono il protocollo Italia-Albania, il piano sembrava promettente: due centri (uno a Shëngjin per screening e fotosegnalamento, l’altro a Gjadër per trattamenti e, se necessario, detenzione), fino a 3.000 persone, gestione italiana sul suolo albanese e un budget superiore ai 670 milioni di euro per cinque anni. Entusiasti, i ministri descrivevano il progetto come un modello per l’Europa. Ma la realtà ha preso un’altra direzione.

Le prime operazioni sono state disorganizzate e interrotte. I ricorsi giuridici sono fioccati e i trasferimenti si sono susseguiti a singhiozzo. Così, il 28 marzo 2025, il governo ha cambiato rotta: un decreto (poi convertito) ha trasformato le strutture in Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), ampliando la portata a chi aveva già un ordine di espulsione in Italia. In altre parole, il progetto da “processare rapidamente” le domande di asilo fuori dall’UE è diventato una pura e semplice detenzione amministrativa extra-territoriale, senza il riconoscimento pieno dei diritti dei migranti. Una mossa pensata per aggirare gli ostacoli giudiziari, ma che ha sollevato nuovi dubbi sulla sua compatibilità con il diritto europeo.

Nel maggio 2025, la Corte di Cassazione ha deferito due questioni pregiudiziali cruciali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: il trasferimento dei migranti in Albania è compatibile con la direttiva rimpatri? È legittimo trattenere richiedenti asilo al di fuori dell’Unione Europea? Domande che mettono a nudo l’inganno giuridico: non basta dire che l’Albania è “sicura” per trattare i migranti come se fossero rimpatriati, in quanto l’Italia non esercita sovranità piena su quel territorio.

Nel frattempo, i giudici italiani hanno più volte negato o revocato i provvedimenti di trattenimento, forzando i rimpatri o liberando le persone trattenute. Anche il governo, pur dopo aver reso più dure le normative, ha dovuto ammettere che i numeri sono stati irrisori. Secondo il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, tra gennaio e giugno 2025, i trasferimenti complessivi sono stati solo qualche decina, con esecuzioni di espulsione che hanno toccato il 50% dei casi. Un risultato che, di fronte all'investimento di milioni, è difficilmente difendibile.

E proprio parlando di soldi, il quadro è ancor più drammatico. Il budget complessivo di 670 milioni di euro è stato destinato non solo alla costruzione e gestione delle strutture, ma anche a spese enormi per il trasferimento dei funzionari italiani, le navi e l'adeguamento delle infrastrutture. Il cuore del problema non è l’assistenza ai migranti, ma l’operazione di “spostare” altrove il problema. Un’analisi indipendente di Openpolis ha rivelato la sproporzione: tra fine 2024 e inizio 2025, il centro di Gjadër è stato operativo per appena cinque giorni, con un costo di 114.000 euro al giorno per trattenere appena 20 persone. E per preparare i 400 posti a Gjadër, sono stati spesi 74,2 milioni di euro, più di 153.000 euro a posto, sette volte il costo di strutture simili in Sicilia.

Le missioni di monitoraggio hanno continuato a denunciare criticità ricorrenti: mancanza di trasparenza sulle liste di trasferimento, orari notturni per i rimpatri via mare verso l’Italia, l’uso di psicofarmaci e l’accesso limitato all’assistenza legale. La realtà che emerge è quella di un sistema di trattenimento amministrativo che schiaccia i diritti, in un contesto extra-territoriale che rende più difficile il controllo da parte della società civile e dei giudici.

Secondo dati provenienti da ActionAid e l'Università di Bari, tra il 2024 e il 2025, circa il 70% delle persone trattenute sono state riportate in Italia a causa della mancata convalida del provvedimento di trattenimento, mentre solo il 30% ha visto l’esecuzione del rimpatrio, spesso su procedimenti già in corso. Un’altra prova dell’inefficacia di questo modello.

Nonostante le critiche e gli allarmi giuridici, il governo italiano ha insistito sulla necessità di "andare avanti". Palazzo Chigi e la Farnesina continuano a difendere il progetto, parlando di deterrenza e di cooperazione con un “partner affidabile” come l'Albania. Ma i numeri e i risultati, fino ad oggi, sono troppo deboli per giustificare l’enorme spesa.

Il cuore del dibattito resta la gestione dei cosiddetti "paesi di origine sicuri". Tuttavia, le decisioni della Corte di Giustizia Europea hanno messo in chiaro che non basta l’etichetta di “sicuro” per giustificare la detenzione o il respingimento rapido. Ogni domanda va trattata singolarmente, con accesso effettivo a difesa e ricorso. Questo, ovviamente, ha indebolito ulteriormente il modello Albania.

Le organizzazioni come Human Rights Watch e Amnesty International hanno denunciato da subito i rischi di questa operazione, avvertendo che la creazione di “buchi neri” extra-territoriali non risolve il problema dei rimpatri, ma ne sposta solo i rischi, facendoli ricadere su rotte ancora più pericolose.

E mentre il governo continua a sostenere il progetto come un deterrente per gli arrivi irregolari, le cronache documentano già i primi rimpatri forzati, con udienze rapide e difesa legale negata. Scene che non solo violano i diritti fondamentali, ma mettono in discussione la credibilità di un sistema che si erge a “modello” per l’Europa.

Per Edi Rama, l'accordo era anche un modo per rafforzare l'alleanza con l’Italia e proporsi come partner di riferimento per l'Unione Europea. Ma con il protrarsi delle critiche e l'inadeguatezza delle strutture, il progetto rischia di trasformarsi in un boomerang per entrambi i paesi.

Il 1 novembre, a Gjadër, la protesta non è stata un episodio isolato. È il segno di una continua resistenza civile, alimentata da un progetto che sta mostrando, con il passare del tempo, tutti i suoi limiti: opacità, inefficienza e violazioni dei diritti. In attesa della decisione della giustizia europea, la domanda resta: a chi serve veramente questo sistema? Quanto a lungo l’Italia potrà sostenere i costi di un fallimento annunciato? E quale futuro stiamo costruendo per le frontiere dell’Europa, se i diritti rimangono intrappolati a 250 chilometri da casa?

Per ora, il bilancio è chiaro: centri vuoti, costi elevati, diritti sotto pressione. Un modello che non solo non sta imparando dai propri errori, ma che rischia di minare ulteriormente la credibilità di chi l’ha promosso.

Al di là delle grandi cifre, alcuni numeri colpiscono più di altri:

Se si incrociano questi dati con l’osservazione sul campo—centri semivuoti, trasferimenti a singhiozzo, 70% di rientri in Italia per mancata convalida—il rapporto costi/benefici appare difficilmente difendibile con il metro dell’interesse pubblico.

Edicola digitale

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.