AGGIORNAMENTI

Cerca

Attualità

21 Agosto 2025 - 10:13

Matteo Chiantore

Il Comune di Ivrea torna a occuparsi del terzo ponte, o viadotto di via dei Cappuccini, o viadotto XXV Aprile, snodo di traffico fondamentale per la città. Con la delibera approvata il 7 agosto 2025, la giunta guidata dal sindaco Matteo Chiantore ha deciso infatti di candidare il progetto esecutivo di consolidamento delle selle Gerber al bando regionale “Obiettivo Comuni”.

Il costo totale dell’intervento ammonta a 355mila euro. La Regione Piemonte potrebbe finanziare l'intervento fino a un massimo di 250mila euro. La parte restante, pari a 106.500 euro, sarebbe coperta dal Comune con fondi già impegnati nel Bilancio di previsione 2025/2027,

L’obiettivo - inutile sottolinearlo - è ottenere risorse che consentano finalmente di avviare la manutenzione straordinaria degli appoggi delle travi a sbalzo, ormai corrosi da infiltrazioni di umidità e dall’assenza di interventi strutturali negli ultimi decenni.

Il bando è rivolto ai Comuni sotto i 35mila abitanti e finanzia opere di messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti e infrastrutture. Le candidature dovevano essere presentate entro l’8 agosto e i lavori, in caso di esito positivo, dovranno essere affidati entro un anno dall’assegnazione del contributo.

Fin qui l'attualità. Resta la cronaca. L'iniziativa, infatti, si inserisce in una vicenda lunga e complessa, che ha attraversato diverse amministrazioni comunali e che ha visto negli anni più rinvii che risultati concreti.

E ricominciamo da lui, dall'ex assessore Michele Cafarelli. In uno degli ultimi consigli comunali dell'era Stefano Sertoli, ad un certo punto, annuncia che i lavori al terzo ponte erano stati rinviati a seguito della risoluzione del contratto con l’impresa appaltatrice, la società La Ma.GI.A. srl di Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta.

Nel luglio del 2023 (Cafarelli già nn c'è più) all’albo pretorio compare una delibera con cui si autorizza il sindaco Matteo Chiantore a resistere in giudizio con l'avvocato Guido Cellerino: la ditta, rappresentata dall’avvocato Clemente Manzo, aveva infatti citato in giudizio il Comune per far dichiarare illegittima la risoluzione contrattuale.

La vicenda giudiziaria si concluderà con la vittoria del Comune e una sentenza del Tribunale di Ivrea che respingerà le pretese di Ma.GI.A., riconoscendo la legittimità delle decisioni assunte.

Ecco, prima della delibera di oggi, alla ricerca di contributi regionali, eravamo arrivati sino qui.

Ma per comprendere l’attuale situazione occorre tornare ancora più indietro, molto indietro.

Il progetto esecutivo di “consolidamento delle selle gerber risale infatti al 20 luglio del 2021 per un importo complessivo pari a 230 mila euro. Se il buongiorno si vede dal mattino però fin dal primo minuto sì capisce che le cose non sarebbero andate come si sarebbe voluto che andassero.

E si comincia con una lunga serie di solleciti dell’ufficio tecnico alla ditta a inviare la documentazione necessaria alla stipula del contratto per passare ad una riserva apposta dalla società in calce al verbale di consegna dei lavori, con successiva richiesta di sospensione dell’attività per difficoltà di reperimento delle materie prime, nonché il riconoscimento dei maggiori costi conseguenti all’incremento dei prezzi di mercato.

L’Amministrazione fa seguito con una “Proposta di accordo bonario” quantificabile in una maggior spesa di circa 12 mila euro, pur sottolineando l’insussistenza di motivi o circostanze non prevedibili all’atto della stipula del contratto.

Morale? Nei giorni successivi non si muove nulla e il 25 maggio del 2022 arrivano ulteriori contestazioni da parte della ditta ritenute dal Comune “non accoglibili in quanto pretestuose, dilatorie ed oltremodo tardive.”

Della vicenda, la passata Amministrazione avrebbe dovuto dare comunicazione all’ANAC (l’Autorità anti corruzione) ma non lo fece. Contemporaneamente si sarebbe dovuto procedere ad una aggiudicazione alla seconda classificata, attingendo dalla graduatoria a suo tempo approvata, ma di questo non si disse mai nulla.

Che altro dire? Si potrebbe aggiungere che del ponte XXV aprile si parlava già ai tempi del sindaco Carlo Della Pepa quando vennero fuori i primi problemi e l’assessore Giovanna Codato sottolineò (condizionata dal disastro del ponte Morandi di Genova) l'urgenza della messa in sicurezza .

Giovanna Codato

Subito sulla rampa di accesso all’altezza del cimitero si procedette al rifacimento dei giunti di dilatazione che, ormai marci e sporgenti, finivano pure per tagliare le gomme dei veicoli. Poi però, alla prima variazione di bilancio sugli investimenti del 2018 della nuova amministrazione firmata da Stefano Sertoli si decise che non c’era tutta questa fretta e i 144 mila euro a disposizione vennero dirottati per finanziare la nuova pensilina autobus a S. Grato.

Da qui in avanti del Ponte XXV aprile si persero tutte le tracce, salvo, nel marzo del 2022, la ribalta nelle cronache con un comunicato attraverso cui la giunta informava mezzo mondo d’aver richiesto circa 2 milioni e mezzo (il massimo che si poteva) per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici.

Come stanno in verità le cose è presto detto.

Oggi, dopo più di sette anni dalle indagini diagnostiche che avevano evidenziato una situazione critica, siamo ancora al “pian dei babi”.

Per la cronaca il viadotto XXV Aprile risale al 1972. Furono spesi dei soldi solo all’indomani delle alluvioni degli anni Novanta, quando il torrente Dora cercò di scardinare alcuni piloni.

Nel complesso però la carenza di manutenzione, sommata all’umidità, ha finito per generare un problema di corrosione a varie altezze segnalato più volte negli anni proprio dai cittadini.

Tanto per dirne un'altra, nel giugno del 2023, le cronache registrano la caduta di alcuni “calcinacci”. Riguardavano un parte del ponte (XXV aprile) di competenza dell’Anas. Fortuna ha voluto che quando il fattaccio è successo lì sotto non passasse nessuno...

Si dirà, dopo i rilievi, che il “distacco di calcinacci sarebbe dovuto all’erosione del calcestruzzo che riveste il viadotto e i piloni ad opera della miscela composta dall’acqua piovana e dal sale che viene gettato nei mesi invernali. Miscela che poi cola lungo i piloni!...”.

E se è solo colpa del sale, con un po' di zucchero ...

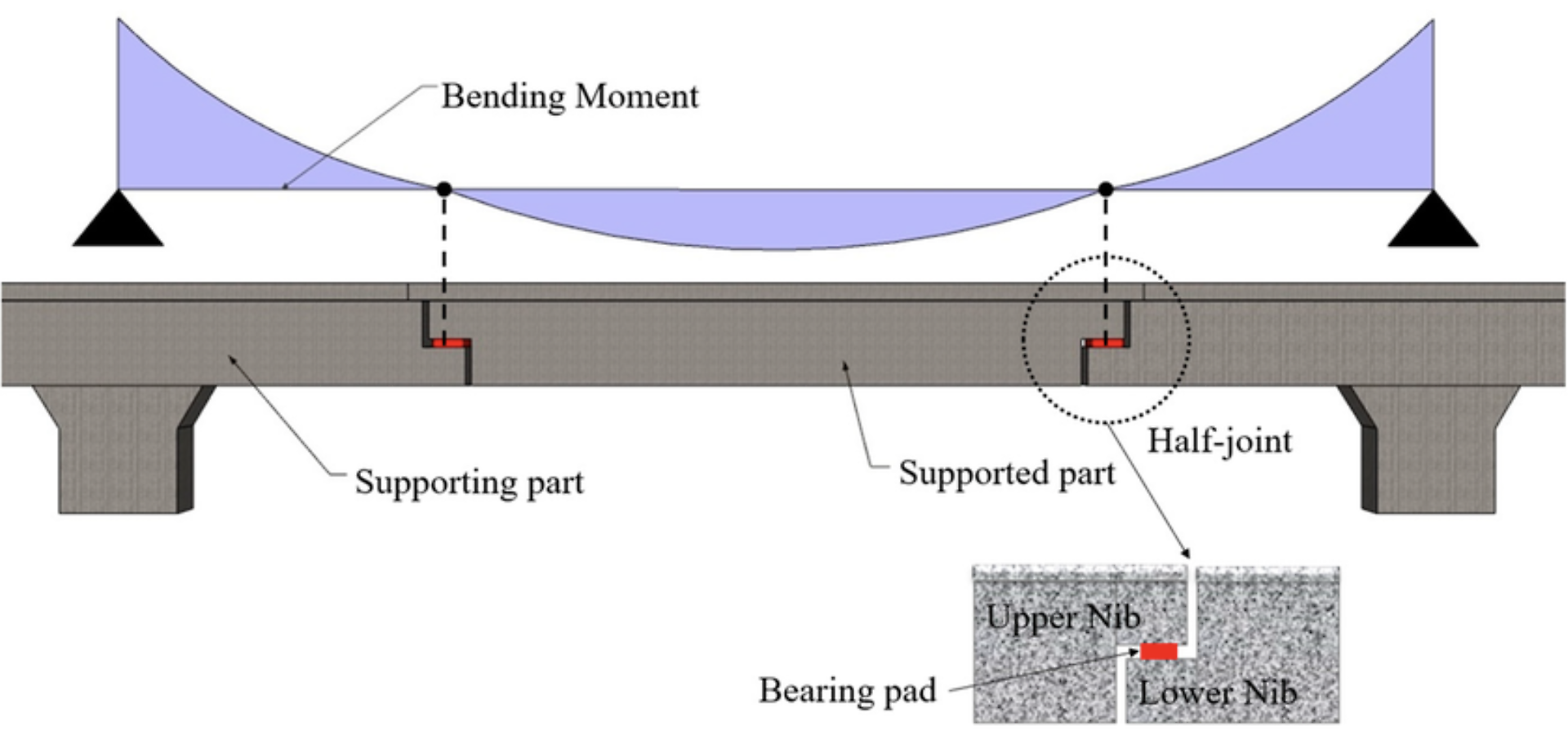

Era il 1867 quando l’ingegnere tedesco Heinrich Gerber ideò un sistema che gli valse la fama di innovatore: introdurre cerniere intermedie nelle travi continue per renderle isostatiche, cioè più semplici da calcolare e più duttili nei confronti di cedimenti e dilatazioni termiche. Da questa intuizione nacquero le cosiddette travi Gerber, e con esse le selle Gerber, quegli appoggi particolari in cui un’estremità della trave, ridotta in sezione a gradino, si innesta su una mensola del tratto adiacente. Negli anni Sessanta e Settanta, in pieno boom infrastrutturale, questo schema venne adottato in centinaia di viadotti e cavalcavia italiani, convinti che fosse una soluzione pratica e sicura. A distanza di decenni, invece, quelle stesse selle sono considerate uno dei punti più fragili del nostro patrimonio viario.

Il motivo è semplice. La riduzione di sezione alla risega genera una discontinuità strutturale che concentra le sollecitazioni e può innescare rotture fragili a taglio. Non solo: la particolare geometria e la posizione a ridosso dei giunti favoriscono il ristagno d’acqua e la penetrazione di cloruri, con il risultato di accelerare la corrosione delle armature e il degrado del calcestruzzo. Diversi studi hanno documentato perdite significative di capacità portante, in alcuni casi fino al cinquanta per cento. La manutenzione poi è resa più difficile dal fatto che queste selle non sono facilmente accessibili, spesso nascoste sotto gli impalcati, e le ispezioni visive non bastano più a garantire la sicurezza.

Il problema non è soltanto teorico. Esistono casi concreti che hanno mostrato la vulnerabilità di questo schema. Nel 2006 in Canada il crollo del ponte De la Concorde a Laval ha provocato vittime e feriti: la causa fu individuata nel cedimento di un nodo Gerber in avanzato stato di degrado. Nel 2016 in Italia il disastro del cavalcavia di Annone Brianza, travolto dal peso di un tir, ha riportato al centro dell’attenzione proprio la debolezza di questi appoggi. La caratteristica delle travi Gerber è infatti la mancanza di ridondanza: una volta che un nodo cede, tutta la campata collassa senza possibilità di redistribuzione degli sforzi.

Consapevole di questa criticità, il Ministero delle Infrastrutture ha inserito le selle Gerber tra gli “elementi critici” nelle Linee guida per la classificazione e la gestione del rischio dei ponti esistenti, pubblicate nel 2022. Le nuove norme richiedono ispezioni ravvicinate, verifiche strutturali accurate, piani di monitoraggio e, dove necessario, interventi di rinforzo. Si parla di impermeabilizzazioni per impedire infiltrazioni, di trattamenti anticorrosivi per proteggere le armature, di rinforzi con fibre o piastre metalliche per aumentare la resistenza a taglio, fino alla completa ricostruzione della sella nei casi più gravi.

Eppure la domanda rimane: quante opere in Italia utilizzano ancora le selle Gerber? Quante di queste sono state adeguate o sottoposte a interventi? La verità è che la mappatura completa è ancora lontana, e i bilanci destinati alla manutenzione spesso non sono sufficienti a coprire le necessità. Intanto il traffico cresce, i carichi superano di gran lunga quelli immaginati dai progettisti degli anni Sessanta e le strutture invecchiano. Ogni volta che un viadotto viene chiuso, ogni volta che un cantiere si apre per “messa in sicurezza”, si torna a parlare di questo punto debole dell’ingegneria moderna.

Quello che nacque come un colpo di genio dell’Ottocento oggi appare come una minaccia silenziosa. Le selle Gerberrappresentano la parte più vulnerabile di molte infrastrutture e impongono ai gestori un’attenzione costante. Perché in una struttura isostatica non ci sono margini: basta che ceda un solo appoggio e tutto il sistema viene giù. Ed è questa consapevolezza a rendere il tema tanto urgente quanto scomodo, perché da essa dipende la sicurezza quotidiana di chi attraversa ponti e viadotti progettati per un mondo che non esiste più.

Per gli eporediesi è semplicemente il Terzo Ponte, ma il suo nome ufficiale resta Viadotto XXV Aprile. Inaugurato nel 1972, questo collegamento strategico ha cambiato radicalmente la viabilità cittadina, permettendo di bypassare il centro storico e unire più rapidamente la statale 26 con le zone residenziali e industriali di Ivrea. Non a caso è diventato negli anni uno degli snodi più trafficati della città, tanto che ormai nessuno lo chiama con il suo nome formale, preferendo la denominazione popolare che lo identifica come il terzo grande ponte sul Dora Baltea, dopo il Ponte Vecchio e quello Nuovo.

Il viadotto si sviluppa sopra via dei Cappuccini, in un quartiere che negli anni Settanta era periferia, mentre oggi è ormai parte integrante del tessuto urbano eporediese. La sua funzione resta essenziale: ogni giorno migliaia di veicoli lo percorrono, rendendolo una vera e propria arteria vitale per Ivrea e per l’intero Canavese.

Da alcuni anni, quasi un decennio, torna ciclicamente nell’agenda politica per poi scomparire di nuovo dietro faldoni, carte, varianti di bilancio e contenziosi legali. L’ultimo atto è arrivato pochi giorni fa: una delibera con cui la giunta comunale candida il progetto esecutivo di consolidamento delle selle Gerber al bando regionale “Obiettivo Comuni”. Costo stimato: 355mila euro, con 250mila da chiedere alla Regione e 106.500 già impegnati nel bilancio comunale.

Un passaggio importante, certo. Ma inevitabilmente sorge una domanda: com’è possibile che un lavoro giudicato necessario da anni non sia mai diventato davvero urgente? È solo sfortuna, una concatenazione di eventi sfavorevoli, o c’è qualcosa di più profondo che assomiglia alla mancanza di volontà politica?

Perché la storia del terzo ponte è costellata di scelte mancate. Il progetto esecutivo è del 2021, e già allora la burocrazia si era messa di traverso. Poi le sospensioni chieste dall’impresa appaltatrice, i rincari dei materiali, le contestazioni bollate dal Comune come pretestuose. La risoluzione del contratto con la Ma.GI.A. srl e il contenzioso legale, vinto da Ivrea, non hanno cambiato la sostanza: i lavori non sono mai partiti.

Eppure i segnali d’allarme non mancano. Nel tempo si sono susseguiti interventi parziali, come il rifacimento dei giunti, e discussioni consiliari in cui si sottolineava la necessità di mettere in sicurezza la struttura. Poi, però, i soldi venivano spostati altrove, come nel 2018, quando si decise di destinare 144mila euro alla pensilina di San Grato. Le priorità, si disse, erano altre.

Intanto, il ponte invecchia. Le perizie parlava di corrosioni e infiltrazioni, i cittadini segnalano tanto degrado, e un anno fa dal vicino viadotto XXV Aprile sono caduti dei calcinacci, per fortuna senza causare vittime.

Allora la domanda resta sospesa: perché questo intervento non è mai stato trattato come davvero urgente? La risposta non è semplice. Si può dire che c’è stata sfortuna: appalti finiti male, cause legali, bandi non ottenuti. Tutti eventi che hanno oggettivamente rallentato la macchina. Ma si può anche pensare che ci sia stata una certa leggerezza politica, un’abitudine a spostare in avanti i problemi quando non ci sono scadenze immediate o pressioni drammatiche.

E oggi, nel 2025, siamo ancora qui. A candidare un progetto a un bando regionale, con la speranza che questa volta arrivi il finanziamento e che il Comune faccia la sua parte.

Non è questione di colpe individuali, ma di un meccanismo che da troppo tempo sembra incapace di trasformare l’urgenza in azione. Ed è qui che si misura la differenza tra la semplice “sfiga” e la responsabilità politica. Perché la sfortuna può spiegare un episodio, forse due. Ma vent’anni di attese e di rinvii non si possono liquidare con la malasorte.

Edicola digitale

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.