AGGIORNAMENTI

Cerca

Ombre su Torino

16 Aprile 2025 - 01:00

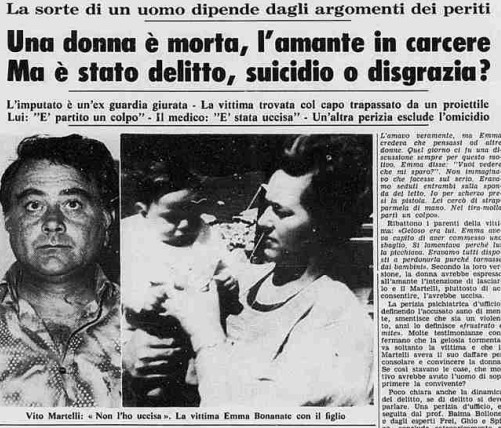

Emma e Vito. Quando amore e gelosia finiscono nel sangue.

Probabilmente dovevano solo incontrarsi.

Due persone apparentemente diversissime tra loro ma che, ancora prima di finire nella stessa linea spazio-temporale per la prima volta, in qualche modo erano già legate indissolubilmente e fatalmente. Agli antipodi per stile di vita ed estrazione ma entrambe insofferenti nei confronti della società che le circonda, che le opprime e che le vorrebbe destinate a seguire i dettami piccolo borghesi che in quei tempi, gli anni ’70, qualcuno tenta di abbattere sparando. E qualcuno, semplicemente, seguendo le ragioni del cuore.

1972, un giorno qualsiasi, importa poco quale.

Emma ha 32 anni e da 10 è sposata con Domenico, un brav’uomo socio del padre della donna a capo di un’officina meccanica a Settimo Torinese. La coppia vive in un alloggio al piano rialzato al 131 di via Forlì, a Torino. Lei non lavora ma non è un problema perché il marito guadagna benissimo facendola, parola dei parenti “vivere come una signora” dovendo, per altro, badare anche ai suoi 4 figli, due maschi e due femmine, il più grande di 9 anni.

La possiamo immaginare passare lunghe giornate da sola, coi bambini a scuola, in un grande appartamento silenzioso o, al massimo, tra i rumori della donna di servizio che fa i lavori di casa senza parlarle, lasciandola tra i suoi pensieri mentre dal giardino guarda fuori la strada.

Emma, evidentemente, nonostante una invidiabile e agiata posizione, sente quella vita andargli stretta ma non sa come uscirne. Troppe spiegazioni da dare al consorte e ai genitori, troppo dolore da destinare alle proprie innocenti creature, troppo scandalo coi vicini di casa e nel quartiere. Non sa che, da qualche tempo, nella casa esattamente di fronte alla sua, si è trasferita un’altra anima in pena un po’ come lei, anche se per motivi diversi.

Vito ha 41 anni, fa la guardia giurata e ha alle spalle un vissuto quantomeno avventuroso. Orfano del padre che muore appena tornato da un lager, si trasferisce da bambino in Francia dove viene allevato dagli zii. Qui si sposa e ha due figlie, ma, complici anche numerosi tradimenti subiti dalla moglie, dopo quattro anni i due si separano. Torna allora in Italia e, dopo molte avventure, si mette insieme a una pettinatrice giovane e carina con la quale ha nuovamente un figlio. Le cose sembrano andare bene questa volta ma piccoli e grandi dissapori, dopo un paio d’anni, logorano il rapporto fino all’inevitabile addio.

Stanno insieme fino a un giorno qualsiasi del 1972, non importa quale.

Emma è in giardino, Vito è affacciato a una finestra del palazzo di fronte. I loro sguardi si incrociano, si scrutano l’un l’altra e sembrano entrambi ipnotizzati, senza avere possibilità di muoversi.

Il rituale si ripete per giorni finché Vito decide di passare all’azione. Inizia a seguire la ragazza per strada, nei negozi, le nasconde bigliettini sotto la porta, le fa una corte spietata. Lei se ne accorge, né è contemporaneamente lusingata e spaventata e, almeno all’inizio, ricambia le attenzioni dell’uomo senza stranirsi ma, contemporaneamente, rimanendo sfuggente e sulle sue.

La cosa va avanti per un po’ finché Emma cede di schianto. I due iniziano una relazione clandestina fatta di grande passione e incontri furtivi, sempre in bilico tra la paura di essere scoperti e la voglia di stare insieme anche solo per qualche ora, per poi ricominciare a guardarsi reciprocamente ognuno dalla finestra di casa sua, fino all’incontro successivo, fino a una nuova occasione per evadere dalle proprie esistenze insoddisfacenti.

La tresca dura circa 10 mesi e poi, a metà 1973, Emma confessa tutto al marito e decide di abbandonare lui e i figli per seguire l’amante. Dà addio a una vita di agi, passa, dirà poi la sorella, da “essere una regina a diventare una serva” rinnega la famiglia, rinuncia ai suoi possedimenti e alla futura eredità del padre e se ne va con Vito prima a Lanzo e poi a Borgaro, dove si stabiliscono in via Risorgimento 22.

Il loro idillio dura qualche mese e poi, quasi inevitabilmente, un brutto male si frappone tra loro: la gelosia. Di cui, a soffrirne, sono entrambi in maniera particolarmente morbosa. Lui le proibisce di mettersi i jeans dicendole che fa la “civetta” lei gli rimprovera di parlare sempre troppo volentieri con altre donne. Lui non vuole che scriva ai propri genitori, la controlla a vista quando sta al telefono, le impedisce di stare coi propri figli. Lei pretende di accompagnarlo sul posto di lavoro e lo tartassa di telefonate. Un giorno, mentre è di guardia davanti a una banca, Emma chiama l’istituto per 17 volte.

L’apice di questo rapporto malato viene raggiunto il 20 maggio 1975.

La coppia rientra a casa alla fine del turno di Vito, intorno alle 13, e inizia a litigare appena chiusa la porta. I due continuano a discutere anche durante il pranzo e, una volta finito di mangiare, si spostano in camera da letto continuando a vociare: una triste abitudine a cui i vicini ormai non facevano più neanche caso. Tutto il palazzo, tuttavia, rimane raggelato quando, dopo circa 10 minuti, un violentissimo boato squarcia l’aria. Una pallottola contenuta nella calibro 38 d’ordinanza di Vito ha attraversato la testa Emma e si è conficcata nel muro sopra il letto matrimoniale, che da bianco si è colorato del rosso di enormi chiazze di sangue.

Vito, in evidente stato di shock, tira su da terra il corpo della donna, lo adagia sul letto e gli mette nella mano destra la pistola. Poi apre la porta di casa mettendosi ad urlare e, ai dirimpettai accorsi, riferisce che Emma si è suicidata.

Arrestato quasi immediatamente e messo davanti alle sue responsabilità, Vito cambia versione. Racconta che si sono seduti sul letto insieme e che Emma, nel corso dell’ennesima furiosa scenata di gelosia, gli avrebbe balenato l’intenzione di farla finita. Gli avrebbe detto: “Vuoi vedere che mi sparo?”. A questo punto la guardia giurata, per scherzo, avrebbe tirato fuori l’arma, lei avrebbe tentato di strappargliela dalle mani e, nel tira e molla, sarebbe partito il colpo fatale.

Una dinamica valutata dai pm incaricati assolutamente inverosimile, corroborata anche da una perizia balistica che esclude categoricamente sia la disgrazia che il suicidio, porta Vito Martelli alla sbarra con sulla testa una richiesta di condanna a 18 anni per omicidio volontario.

Il processo però, durato ben 6 anni perché in quel periodo la precedenza viene data a un numero impressionante di procedimenti per terrorismo, nel 1981 alla fine gli dà ragione. A scagionarlo è il guanto di paraffina risultato negativo: Vito Martelli quel giorno del 1975 non ha sparato.

Per la morte di Emma Bonanate viene condannato definitivamente a 5 anni, di cui 2 condonati, venendo immediatamente scarcerato per aver già scontato la pena residua in attesa di processo. I giudici scriveranno che “offrire la pistola alla donna fu un’azione dissennata e colpevole ma non dolosa”.

Una sentenza clamorosa e contestatissima, incredibile come tutta questa storia.

Che, però, evidentemente, non poteva che andare a finire così.

Ombre su Torino è anche su Facebook, Instagram e, in versione podcast, su Spotify.

Via Artom: la strada che porta il nome di un martire, ma non la sua dignità

Le strade di Torino – Via Artom

Via Emanuele Artom è una strada lunga circa un km e mezzo che si trova a Mirafiori Sud, nell’estrema periferia sud-ovest di Torino. Incastonata tra via Onorato Vigliani e il torrente Sangone, attraversa quest’ultimo salendo sul ponte Europa con i suoi ultimi numeri civici che si trovano già a Nichelino. Siamo qui: https://goo.gl/maps/RSVPTbc3ZhU5t2bv8.

Quello di via Artom è uno di quei casi in cui la fama di un luogo (pur con evidenti legami con la realtà) supera l’oggettività della sua vita quotidiana, sfociando nel mito. Una rappresentazione fatta di racconti orali tramandati per generazioni, di leggende ma anche di oggettivo degrado, di solidarietà operaia ma anche di microcriminalità diffusa, droga ed emergenza abitativa.

Quando nel 1939 la Fiat apre il suo stabilimento di corso Agnelli, a Mirafiori abitano circa 3000 persone. Passata la guerra e scoppiato il boom economico, il quartiere, nel 1965, arriva a contare 40000 abitanti. La stragrande maggioranza proviene dal sud Italia, addirittura emigranti interni Torino su Torino, dagli scantinati del centro in cerca di una sistemazione più dignitosa in periferia. Qui, dove ancora a farla da padrone è il verde, tra il 1963 e il 1971 vengono costruiti 17mila alloggi popolari. Tra questi, nell’area dell’ex aeroporto Gino Lisa, 8 casermoni in prefabbricato da 10 piani ciascuno, 780 abitazioni. I palazzoni di via Artom.

La concentrazione di persone con un’alta incidenza di problematiche sociali in un abitato isolato fisicamente e separato socialmente dalle zone circostanti, la mancanza di servizi, scuole, strade asfaltate e autobus, crea quello che, negli anni ’70 e ’80, verrà chiamato da molti il Bronx di Torino.

Via Artom e le sue case popolari diventano il simbolo (più o meno veritiero nella realtà dei fatti) del quartiere dormitorio “difficile”. Dove si spaccia a cielo aperto e le cantine sono sequestrate ai proprietari dagli eroinomani. Dove criminali di mezza tacca vengono a riciclare i proventi dei furti. Dove ogni tanto spariscono le macchine e case malconce vengono occupate.

La situazione migliora negli anni dell’amministrazione Novelli (1975-1985) quando la realizzazione di bocciofile, campi da calcio, scuole dell’infanzia e dell’obbligo, servizi sociali e sanitari e migliori collegamenti con i trasporti pubblici sembrano cambiare il volto della via. Ma la rivoluzione vera si ha tra il 2003 e il 2005 quando due dei palazzi vengono abbattuti con la dinamite. A seguito il processo continuerà con la riqualificazione del prospiciente Parco Colonnetti (che rende la zona una delle più verdi della città) l’apertura della casa del quartiere nel 2011 e la parziale ristrutturazione degli edifici ancora in piedi. Un passo in avanti per un posto dove il reddito medio pro-capite è di 6300 euro e dove lo spaccio non è ancora debellato, come conferma la gambizzazione di un giovane nel novembre scorso.

Un posto che prende il nome dalla figura di un uomo che è quanto più lontano si possa pensare da un ambiente simile. Emanuele Artom, infatti, è uno storico di origine ebraica che nasce ad Aosta, il 23 giugno 1915. Si diploma al liceo D’Azeglio per poi laurearsi in storia antica a Milano, nel 1937. Inizia una intensa attività di collaborazione con la casa editrice Einaudi tra traduzioni di libri antichi e scrittura di saggi, recensioni e libri per le scuole. Orientato verso l’insegnamento, vedrà tramontare il proprio sogno professionale all’approvazione delle leggi razziali del 1938. Di idee antifasciste, si avvicina quindi al Partito D’Azione, al quale si iscrive nel 1943.

Sfollato nei pressi di Chieri alla fine del 1942 dopo i bombardamenti alleati su Torino, nel novembre 1943 abbraccia la lotta partigiana, diventando il delegato del Partito D’Azione presso la Brigata Garibaldi (comunista) di Barge.

Attivo nel ‘43/’44 in Val Pellice e Val Germanasca viene incaricato come organizzatore politico e dei servizi civili, in particolare della scuola, nei paesi liberati. A fianco della sua opera educativa, però, c’è anche quella militare che lo vede in prima linea nella battaglia di Perosa Argentina il 17/18 marzo 1944.

Qualche giorno dopo viene sorpreso insieme ai compagni da una colonna di SS italiane, nei pressi del Colle Giulian. Disarmati e in inferiorità numerica, i partigiani si danno alla fuga, dividendosi. Artom, che da tre giorni non dorme, mortalmente stanco, crolla e non riesce proseguire. Dichiara con disperata rassegnazione "Io non posso!".

Viene prima rinchiuso a Bobbio e poi trasferito a Luserna San Giovanni. Qui, quando i tedeschi scoprono che è ebreo iniziano a torturarlo, con alcune foto delle sevizie che vengono pubblicate, con la dicitura "Bandito ebreo catturato", sulla rivista "Der Adler", settimanale bilingue distribuito ai soldati tedeschi e italiani.

Trasferito il 31 marzo alle “Nuove” e controllato dai nazisti, viene trovato morto in cella il 7 aprile, ucciso, pestato a sangue. Di lui rimarrà solo il suo diario (redatto tra il 1940 e il 1944 e poi pubblicato postumo dai parenti) che verrà definito da Norberto Bobbio “un documento eccezionale della guerra partigiana che dà una rappresentazione immediata, senza abbellimenti retorici, senza riflessioni postume della vita di una piccola banda”.

Il corpo verrà seppellito da quattro partigiani prigionieri ma non verrà mai ritrovato. Si sa che è in una zona boschiva, sulle rive del Sangone. Proprio il torrente alla fine di via Artom, che tra l’altro, lo ricorda con un bellissimo murale all’angolo tra l’omonima strada e via Candiolo.

Edicola digitale

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.