Se qualcuno avesse chiesto, prima del 1917, dove fosse la città di Caporetto probabilmente solo un abitante di un qualche paesino ai confini con la Slovenia avrebbe saputo rispondere.

Prima del 1978 via Fani era un’anonima strada di Roma, come Ustica, prima del 1980, solo un’isoletta di fronte a Palermo o Capaci, prima del 1993, un paese qualsiasi in Sicilia.

Nomi che hanno sempre significato qualcosa ma

che, a un certo punto, indelebilmente, diventano qualcos’altro.

Se per decenni la parola ThyssenKrupp ha voluto dire acciaio, industria pesante e innovazione tecnologica, da un determinato giorno in avanti è sinonimo di una cosa ben precisa: morte.

Il teatro di uno dei più spaventosi incidenti sul lavoro della storia recente d’Italia è l’ex stabilimento della Acciai Speciali Terni di corso Regina 400, dalla fine degli anni ’90 di proprietà dei tedeschi della ThyssenKrupp.

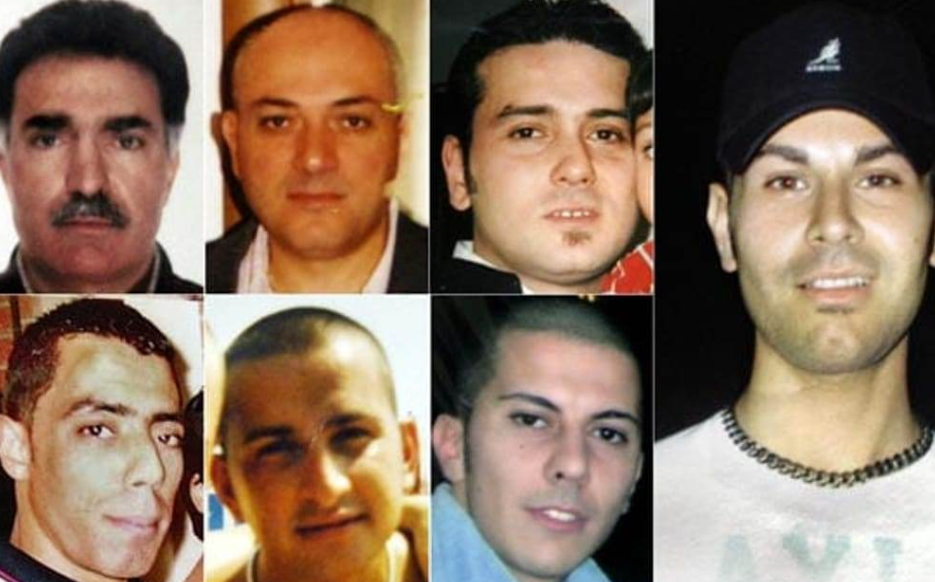

È la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 e alla linea cinque (dove si effettua la ricottura e decapaggio) stanno lavorando in otto. I loro nomi sono Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo. Rosario Rodinò, Giuseppe Demasi e Antonio Boccuzzi. È tardi e alcuni di loro stanno lavorando da addirittura dodici ore.

Non dovrebbero essere lì, i loro contratti non prevedono che possano effettuare quattro ore di straordinario ma non è la prima volta che succede. Come non è la prima volta che succede quel che accade alle 00.53.

Un malfunzionamento dell’impianto provoca un incendio che non sembra di grave entità. Per questo motivo sono gli operai stessi a tentare di domarlo ma senza riuscirci: gli estintori sono vuoti.

Antonio Boccuzzi pensa allora di utilizzare una manichetta antincendio in dotazione all’impianto. Ha appena aperto l’acqua, quando un’enorme esplosione investe lui e i colleghi intorno. L’incendio ha danneggiato un tubo e l’olio uscito ha preso fuoco, saltando per aria.

La scena, apocalittica, resterà per sempre nella memoria collettiva grazie alla telefonata che effettuerà Piero Barbetta, un'altra “tuta blu”, al 118, qualche minuto dopo. Racconta dei colleghi ustionati, di quattro o cinque che sono riusciti a mettersi in salvo e di uno ancora tra le fiamme. Richiederà l’invio di più ambulanze possibili e di sottofondo rimarranno impresse le urla, le bestemmie, il panico collettivo. Si sente anche un uomo che grida con tutto l’ossigeno che ha in corpo tre sole parole: <<Non voglio morire>>.

Il bilancio si rivelerà pesantissimo.

Schiavone muore subito, all’interno della fabbrica. Il giorno dopo, in ospedale, sarà il turno di Scola, Laurino e Santino e tra il 16 e il 30 dicembre se ne andranno anche Marzo, Rodinò e Demasi. Sette morti, una strage.

L’unico sopravvissuto è Antonio Boccuzzi ed è su di lui che si rivolgono le attenzioni dei media e dei suoi datori di lavoro. Eroe per i giornali e le televisioni, diventa un pericoloso (ed unico) testimone oculare per l’azienda, che tenta di screditarlo in ogni modo. “Va fermato con tutti i mezzi possibili, anche legali” si legge su una nota interna della dirigenza, finita in mano agli inquirenti.

Ma non servirà a molto. Nonostante i tentativi di imputare la tragedia all’imperizia degli operai, le indagini mostreranno la totale mancanza di misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi. Alcuni dipendenti racconteranno che la fabbrica veniva pulita solo in corrispondenza alle visite della ASL e che improvvise combustioni erano molto frequenti ma i lavoratori venivano invitati a usare il meno possibile il pulsante di allarme.

Dopo due processi e un risarcimento di tredici milioni di euro destinato ai familiari delle vittime, nel 2016 la cassazione condannerà l’amministratore delegato Harald Espenhahn a nove anni e otto mesi per omicidio colposo. Insieme a lui, per lo stesso reato, vengono riconosciuti colpevoli anche altri cinque dirigenti d’azienda (Marco Pucci, Gerald Priegnitz, Daniele Moroni, Raffaele Salerno e Cosimo Cafueri) con pene comprese tra i sei e i sette anni.

Se gli imputati italiani entreranno in carcere il giorno dopo la sentenza, il colpo di scena finale di questa storia è l’epilogo per quanto riguarda i tedeschi, Espenhahn e Priegnitz.

Riportati in patria, le loro condanne, in base agli accordi in materia penale tra Italia e Germania, vengono ridefinite nel massimo della pena prevista nel paese per l’omicidio colposo, cinque anni. Lungaggini nella trasmissione e nella traduzione degli atti e la pandemia di covid-19 faranno si che i due non trascorreranno neanche un giorno in carcere ottenendo, nel 2020, la cosiddetta “offener Vollzug”, la semilibertà, che gli permetterà di continuare a lavorare, tornare il weekend in famiglia e di passare esclusivamente la notte in galera.

L’onta finale per i parenti delle vittime. Un altro colpo al cuore di Torino.