AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

01 Novembre 2024 - 16:59

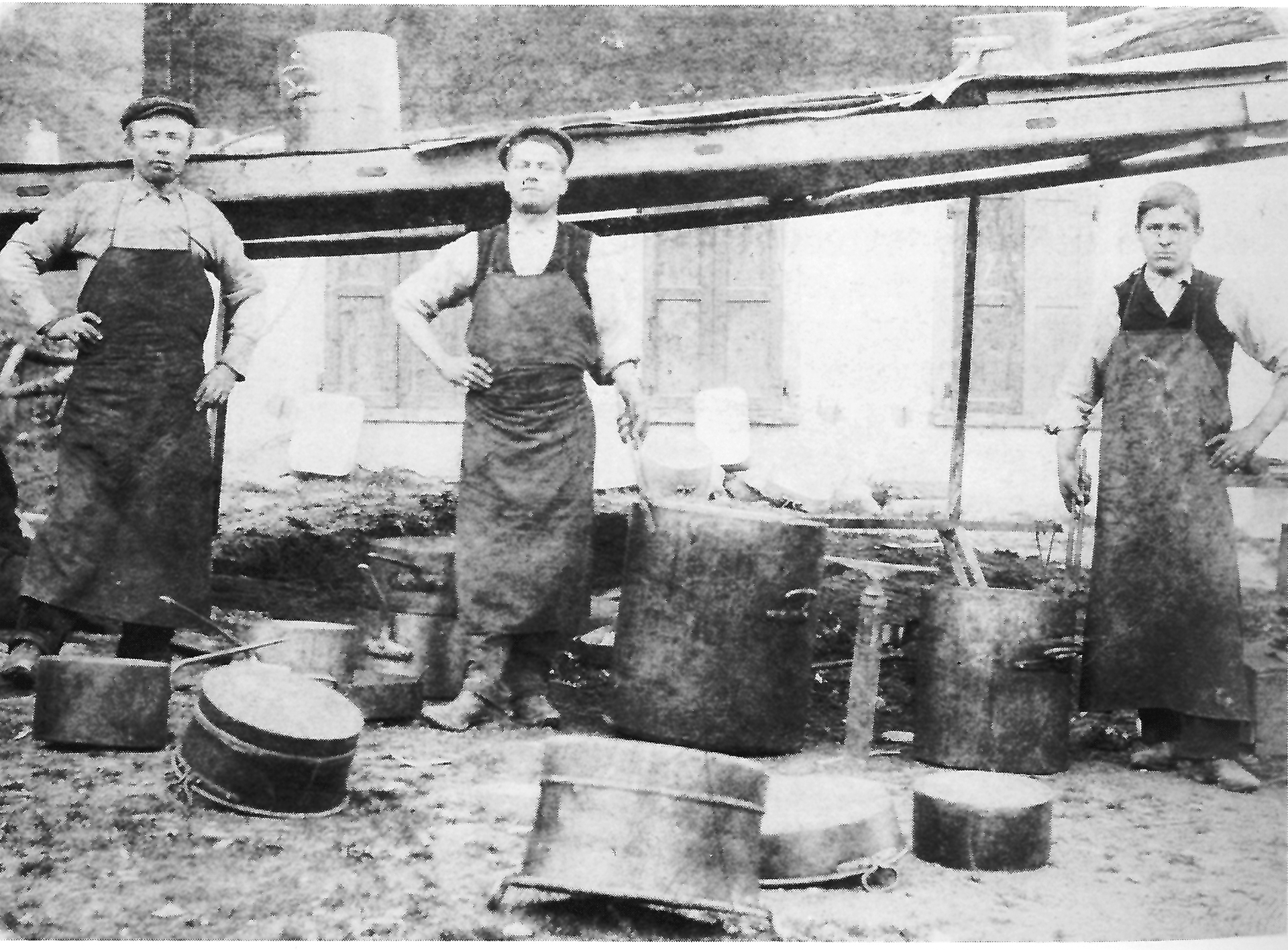

1910, ramai di Locana a Sierre (Svizzera, Canton Vallese). Da I magnin delle Valli Orco e Soana, di Angelo Paviolo, 1991.

Nel 1886 Giuseppe Giacosa pubblicò la sua raccolta Novelle e paesi valdostani dimostrando di essere, oltre che commediografo e librettista di fama, ottimo scrittore di montagna. Non a caso su di lui Giorgio Petrocchi scrisse, forse esagerando: «L’autentico artista è sù, nei ghiacciai, nei valloni, nei ghiaioni, dove la morte è in agguato. Sopra i duemila metri, non c’è che uno scrittore, nella nostra letteratura. Il Giacosa vi aveva realmente vissuto, conosceva quei luoghi e quelle abitudini che esplorava e approfondiva. (…) Quando si sta col Giacosa a quell’altezza, il mondo di Tristi amori e di Come le foglie appare fittizio ed esteriore». A citare questo brano di Petrocchi è stato Lido Gedda, gran conoscitore di Giacosa e docente di Storia del teatro moderno e contemporaneo presso il DAMS dell’Università di Torino, originario di Brosso.

Chi abbia letto le novelle dello scrittore canavesano, non può non trovarsi d’accordo, almeno nella sostanza ultima, con Petrocchi: lì si trova quel certo naturalismo che Giacosa ha condiviso con l’amico Giovanni Verga. Non può neppure rigettare l’idea, evidenziata da Gedda, della profonda ricerca antropologica che contraddistingue queste sue opere. La vita in alta quota è, per taluni, secondo il narratore, una sfida quotidiana con la natura, con un ambiente che, in determinate circostanze, può proporsi in termini estremamente ostili, ma che può, nel contempo, consentire l’accesso a determinate risorse a chi lo pratica.

Ci sono «eroi» che questa sfida solitamente la sanno vincere: il cacciatore, il bracconiere, il contrabbandiere, la guida; ma, talvolta, la natura, e soprattutto le avversità climatiche, hanno la meglio, e in questo caso l’esito può essere uno solo: la morte. Il problema del rapporto di queste figure eroiche con la morte è il filo conduttore di molte delle novelle di Giacosa: essa è una «compagna di strada» che cammina al fianco di chi sfida la montagna, una subdola compagna, pronta a ghermire chi si avventura verso i valichi più alti. Il momento in cui la morte può avere la meglio può essere quello di tutti i giorni e, quando giunge l’ora, la si accetta, la si attende con rassegnazione, ma senza paura: ci si trova di fronte all’ineluttabilità di un fatto, che si ha ben presente, giorno dopo giorno, dal primo momento in cui si è scelto di vivere quella grandiosa avventura.

1910, ramai di Locana a Sierre (Svizzera, Canton Vallese). Da I magnin delle Valli Orco e Soana, di Angelo Paviolo, 1991.

Ma questa prospettiva antropologica è indirizzata all’analisi di una porzione estremamente ridotta della popolazione montana: la scelta del bracconiere, del contrabbandiere, non è l’unica possibile in quel mondo difficile; è la scelta di pochi. I più hanno preferito seguire percorsi diversi. Anche un ambiente povero, che porta al limite della mera sussistenza, in un equilibrio precario, estremamente delicato, che può essere facilmente distrutto in periodo di carestia o in occasione di fatti epidemici, presenta, infatti, opzioni diverse a chi ci vive. Sappiamo, ad esempio, quale fu per secoli, in periodo pre-industriale, la strategia adottata dalla stragrande maggioranza della popolazione delle valli dell’Alto Canavese: l’emigrazione stagionale dei ramai, dei «magnin», fu un fenomeno di massa: ne conosciamo alcune caratteristiche.

Il raggio di migrazione dei «magnin» era estremamente variabile: La meta poteva essere, lì nei pressi, la pianura canavesana, o ci si poteva dirigere verso altre aree piemontesi; i più coraggiosi potevano recarsi in altri stati italiani od europei. Solo nel caso in cui i «magnin» incontravano un ambiente particolarmente favorevole la stagionalità del fenomeno poteva trasformarsi in fatto definitivo: era la situazione in cui si formava una bottega, che diventava punto di riferimento per coloro che continuavano a migrare con l’intenzione di tornare.

Per il XVII e XVIII secolo abbiamo individuato botteghe di ramai anche in territori molto lontani: Spagna, Portogallo, Venezia. Ma si trattava di fatti piuttosto sporadici: la quasi totalità dei «magnin» faceva ritorno al paese, in famiglia. Questa era costituita sulla base di una forte endogamia nell’ambito dello stesso paese o della valle. Il fatto certo è che le valli Soana e di Locana nei mesi invernali si spopolavano di tutta la popolazione maschile. Restavano in montagna le donne e i bambini.

Nell’inverno del 1885 Giuseppe Giacosa si avventurò in Val Soana. È lui stesso a raccontarcelo in La neve. Giunto a Ronco fu intimorito dall’enorme quantità di neve caduta, tanto che decise di tornare immediatamente sui suoi passi. Quell’inverno fu un inverno particolarmente nevoso, che determinò la caduta di numerose slavine. L’escursione di Giacosa le precedette di poco.

Mario Bertotti, nel suo Documenti di storia canavesana, ha raccolto parecchie notizie sugli effetti che quella difficile stagione produsse e da lui prendiamo le notizie che seguono. Il 13 gennaio iniziò a nevicare e non cessò di farlo fino al 19. Il giorno 17 cadde una valanga su Rongobogno, frazione di Ribordone, provocando la morte di una bambina. Nella notte seguente un’altra valanga, staccatasi dal Monte Nero, seppellì una casa nello stesso borgo: morirono cinque donne e due bambini.

Un mese più tardi un’altra grande nevicata provocò la caduta di una valanga su Vasario: otto case vennero distrutte e quindici persone perirono. Di queste 11 erano donne, 3 erano bambine e una era un maschietto. In prevalenza, dunque, le vittime erano di sesso femminile. Inutile cercare tra esse maschi adulti, adolescenti o preadolescenti: questi non erano presenti, impegnati nel loro girovagare in siti più o meno lontani. I «magnin» di Vasario e di Romborgogno saranno certamente venuti a conoscenza dell’immane tragedia, ma non possiamo sapere quando. Può anche darsi che si siano trovati di fronte a quel dramma sulla via del ritorno o solo al momento del loro reingresso in paese.

Il fatto che qui ci preme evidenziare è, nonostante tutto, l’assoluta mancanza di volontà delle popolazioni di abbandonare definitivamente i loro paesi, benché fra tutte le opzioni possibili potesse essere annoverata anche questa. In determinate circostanze fu anche adottata in via del tutto transitoria: fino alla fine del Settecento e anche più tardi, in occasioni di pesanti carestie, i montanari scendevano in massa a mendicare nelle campagne e nelle città della pianura.

Si trattava, in questi casi, di una migrazione a tempo determinato, tesa a superare il periodo critico che precedeva il nuovo raccolto. Successe nel biennio 1734-35, nel 1764-65, nel 1773, nel 1783-84, nel 1792-94, nel 1796-97, nel 1800-03. Questo fenomeno, quindi, si verificò con una certa frequenza, ma ogni volta si esauriva con lo spegnersi dei bisogni più impellenti: le popolazioni tornavano ai loro borghi dopo aver pagato un pesante tributo di morti, causate dalla fame e dalle malattie che conseguivano dalla malnutrizione.

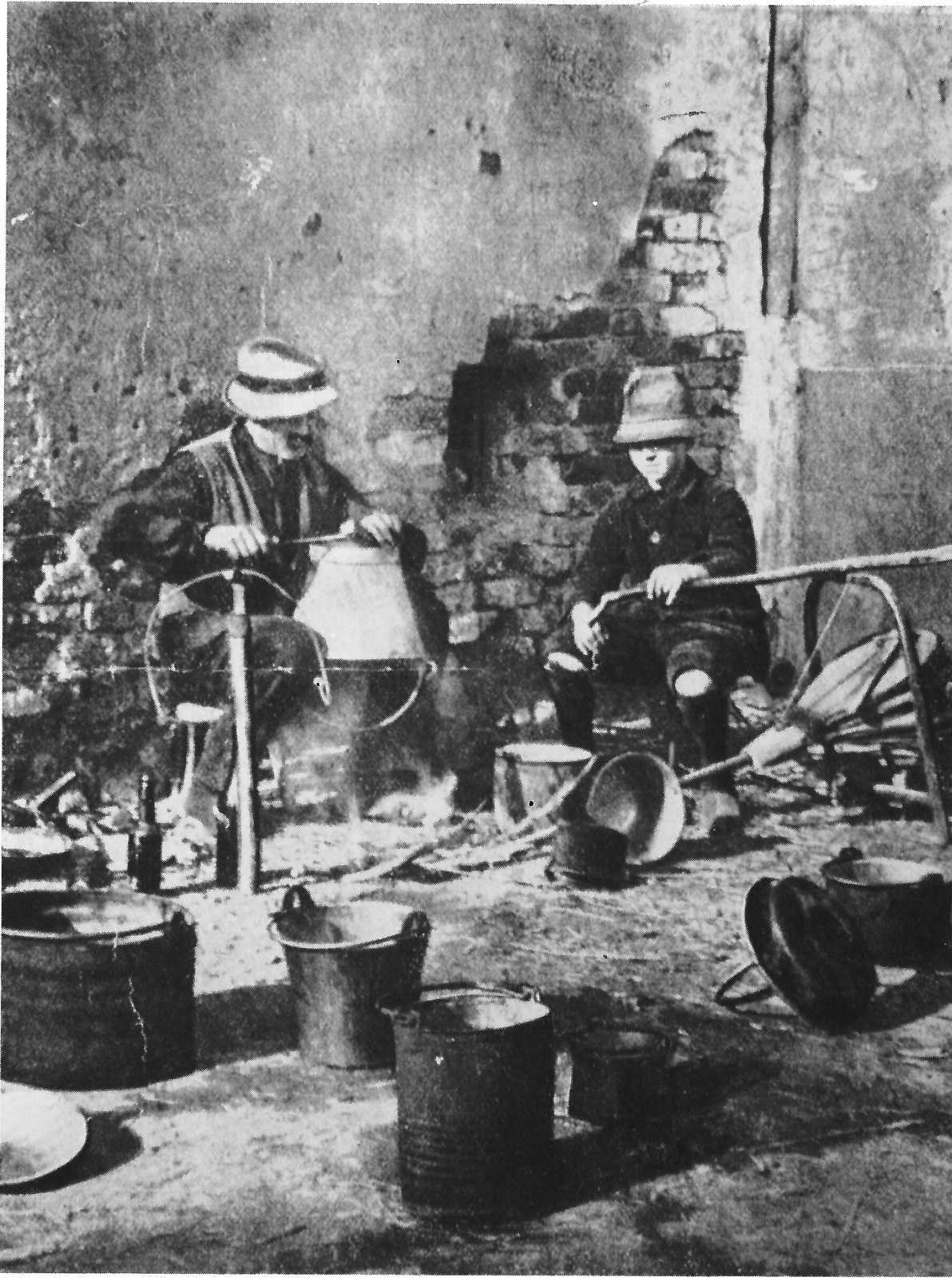

I magnin di Ribordone Domenico Giuseppe Cresto Ferrino (1879) con il nipote Albino Oberta Paget, dodicenne, mentre sono al lavoro ad Angera, in provincia di Varese. La fotografia, pubblicata sulla «Gazzetta del Popolo» di Torino nel 1919 per commentare i mestieri itineranti del Piemonte, è stata ripresa nel libro I magnin delle Valli Orco e Soana, di Angelo Paviolo, 1991.

Solo l’industrializzazione, in tempi relativamente recenti, provocò un massiccio abbandono definitivo della montagna. All’epoca in cui Giacosa scriveva, la scelta per i montanari dell’Alto Canavese era ancora quella di restare, perseverando nella migrazione stagionale: un borghese di fine Ottocento, come lui, in un’atmosfera gaudente che anticipava di poco la Belle Époque, non poteva assolutamente pensare che i valligiani potessero lasciare per sempre i loro borghi: li pensava come parte indissolubile della montagna, elemento ineliminabile dell’ambiente così come la neve, le cime, i valichi, gli animali, i torrenti, le pareti rocciose; forse per lui era difficile anche solo riconoscere ai montanari una certa capacità di scelta.

L’immobilismo e l’innegabile conservatorismo di queste popolazioni e la loro mentalità non possono essere ascritti esclusivamente a fattori ambientali: la dura polemica che alcuni decenni or sono animò geografi e storici contro il determinismo era giustificata: benché estreme, le condizioni ambientali non provocano necessariamente una risposta univoca nella popolazione, e popolazioni diverse reagiscono in maniera non uniforme ad analoghe condizioni ambientali.

In più queste loro reazioni subiscono mutamenti, benché lenti, con il trascorrere del tempo e risentono degli effetti di trasformazioni che interessano aree geografiche ben più ampie, non limitate ai ristretti confini dell’area montana. Nella storia le rivolte dei Tuchini e quella degli Zoccoli ci fanno ben comprendere che la marginalità, che secondo molti contraddistingue le popolazioni montane, non era isolamento e che esse furono sempre parte attiva nel processo storico, capaci di effettuare scelte, anche radicali, tese a mantenere, o a migliorare, le proprie condizioni di vita.

Pagine di storia

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.