AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

15 Ottobre 2024 - 04:49

La costruzione settecentesca con mattoni a vista che sul lato a mezzogiorno chiude un buon tratto di piazza d’Armi a Chivasso e conosciuta come Palazzo Tesio, è un bell’esempio architettonico in stile tardo-barocco, ma il cartiglio turistico posto alla sua base indica soprattutto che è un luogo di importanza storica, per l’Italia e per l’Europa.

* * *

Ottantuno anni fa, il 19 dicembre 1943, infatti, quando il Vecchio Continente sta a mezzo guado tra il suicidio e la rinascita, le stanze del palazzo ospitano un convegno clandestino, le cui conclusioni getteranno il seme del moderno pensiero autonomista e federalista italiano ed europeo.

Il sostantivo «convegno» può apparire enfatico se rapportato al contesto accademico in cui, normalmente, si svolge un dibattito tra studiosi, ma quell’incontro a porte sprangate è un elaborato di qualità e peso, ed oltretutto, è il primo nucleo ispiratore degli articoli 3, 5 e 6 della Costituzione italiana.

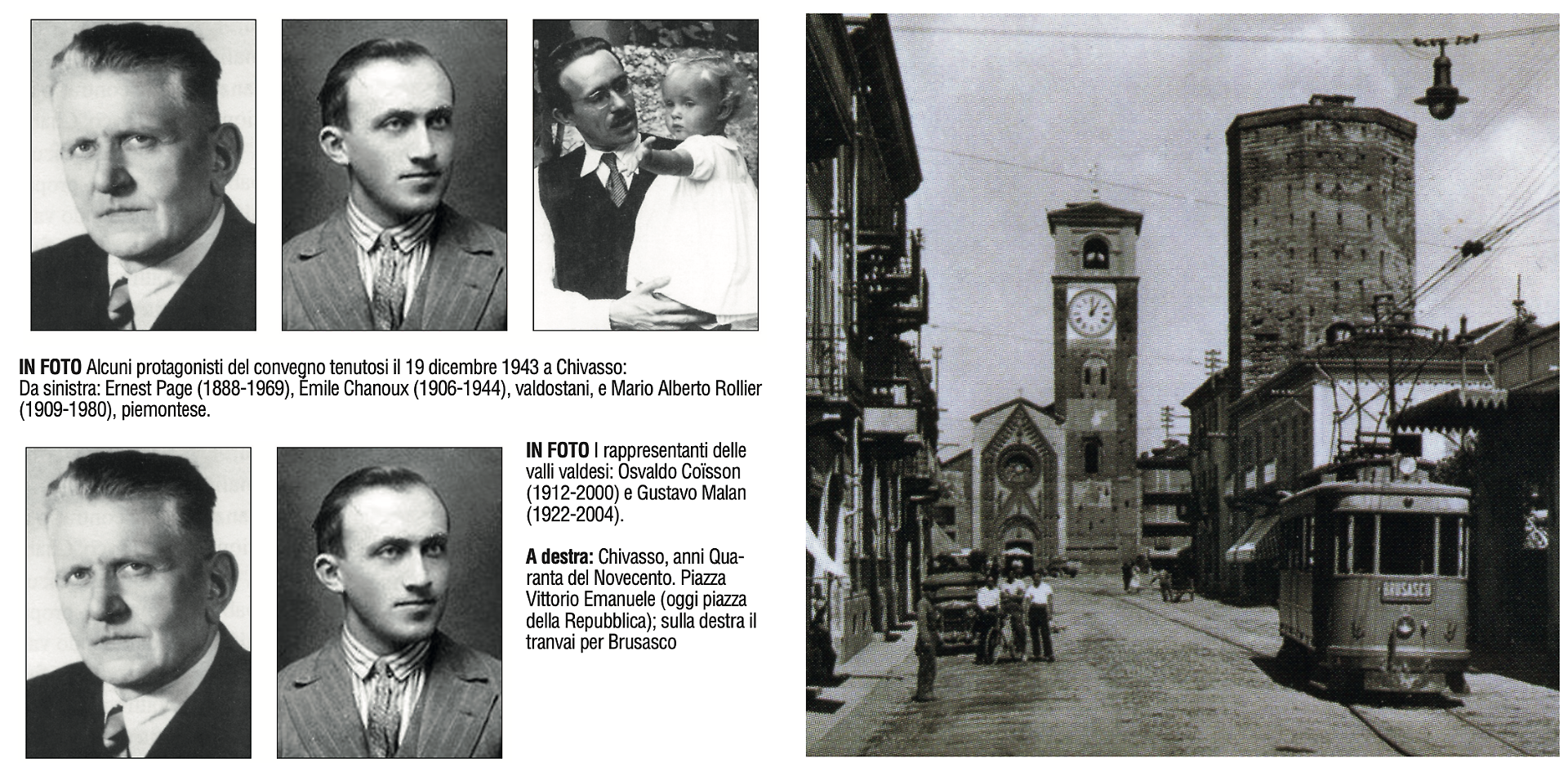

L’abitazione è quella del geometra valdese Edoardo Pons, e vi partecipano i rappresentanti della Resistenza valdostana Émile Chanoux, notaio – che nel maggio successivo morirà trucidato nel carcere fascista −, e l’avvocato Ernest Page, mentre mancano l’appuntamento Lino Binel (appena arrestato dalla polizia politica, e deportato poco dopo) e il professor Federico Chabod, il quale riesce a far pervenire un documento scritto; a patrocinare le Valli Valdesi, invece, intervengono il dottor Osvaldo Coïsson e il dottor Gustavo Malan giunti da Torre Pellice, e i professori Giorgio Peyronel dell’Università di Milano e Mario Alberto Rollier del Politecnico meneghino. Tutti appartengono al Partito d’Azione, eccetto Page, democratico-cristiano; per l’esattezza, Chanoux non è militante, per quanto vicino agli azionisti.

Perché proprio Chivasso, secondo la nota definizione considerata «la porta che introduce nel Monferrato e Canavese»? Per due buone ragioni: prima, perché ritenuta geograficamente equidistante tra la Valle d’Aosta e la Val Pellice; seconda (forse la più concreta), poiché l’ospitale Pons e Peyronel sono parenti.

Dopo anni di centralismo, di nazionalismi esasperati che nel breve tempo di trent’anni hanno condotto a due guerre mondiali, al culmine del dispotico ventennio fascista che ha cercato di sradicare ogni pur minimo vincolo culturale legato al territorio, s’impone la necessità di salvaguardare le autonomie alpine di questi territori. Ne scaturisce la Carta (o Dichiarazione) di Chivasso, un documento tra i più originali del periodo resistenziale − firmato non a caso alla presenza dei rappresentanti del Cln chivassese Mario Viora e Augusto Matteoda −, che potrebbe indurre a considerarlo visionario dato il momento.

Sarebbe un errore, perché al convegno del dicembre ’43 si discute «di prospettive di assetto generale nei settori dell’economia, della cultura, dell’organizzazione dello Stato, di autonomia e di diritti delle popolazioni alpine», come scrive Walter Giuliano in occasione della Prima festa delle minoranze linguistiche storiche della Provincia di Torino, svoltasi a Villar Pellice-Oulx nel giugno 2008.

In quel giorno, aggiunge, a Chivasso vengono affermati «i valori della libertà e i diritti della persona che si concretizzano, anche oggi, nella libertà di pensiero, di parola, di religione, di lingua, di cultura».

In parallelo ad un federalismo europeista, la Carta rivendica un federalismo interno connotato da richieste autonomiste: tra le più rilevanti sono indicate il rispetto delle minoranze in materia economico-sociale e l’uso ufficiale del bilinguismo, in questo caso l’italiano e il francese.

Una lontana storia.

Già nel 1941, nelle riunioni antifasciste tenute nello studio aostano di Chanoux, il notaio teorizzava il rinnovamento dello Stato italiano alla fine del conflitto confidando nella rinascita politica, amministrativa, economica e culturale della Valle d’Aosta, additando come esempio il modello svizzero di stato federale; poi, naturalmente, un altro dei punti essenziali era dominato dalla questione linguistica.

L’uso della lingua francese in Piemonte è antico di quattro secoli, da quando nel 1536 la Congrégation des trois état decreta la sostituzione del latino con il francese negli atti amministrativi, cui segue nel 1561 il comandamento di Emanuele Filiberto che sancisce la lingua francese obbligatoria nei territori dei suoi stati.

Quando, poi, a conclusione della Seconda guerra d’Indipendenza la Savoia e la contea di Nizza sono cedute alla Francia, fra tutti i regnicoli italiani quelli di lingua francese restano soltanto più valdostani e valdesi: a differenza del regno di Sardegna, il nuovo Stato non è più bilingue, e in Parlamento la sola lingua usata sarà l’italiano.

A giustificare la richiesta del bilinguismo nelle valli alpine lo testimonia una storiografia che si dipana fin dall’Unità. Senza enumerare la lunga trafila, valga come solo esempio l’episodio che nel 1912 vede la Ligue valdôtaine (il Comitato italiano per la protezione della lingua francese in Valle d’Aosta, fondato l’anno precedente) promuovere una pubblicazione favorevole alla lingua francese, sostenuta da significativi contributi esterni di solidarietà, tra i quali emergono i nomi di Napoleone Colajanni, deputato e docente dell’Università di Napoli, del filosofo e storico Benedetto Croce, dei letterati Arturo Graf e Giuseppe Prezzolini, del segretario generale del Cai Guido Rey, del rettore dell’Università di Torino – nativo di Borgofranco d’Ivrea – Francesco Ruffini, dell’arcivescovo di Vercelli Teodoro Valfrè di Bonzo.

Le tesi dei relatori.

A Palazzo Tesio – e non poteva essere diversamente − s’incontrano uomini della cospirazione antifascista, e alcuni di loro hanno frequenti contatti clandestini con un gruppo di fuorusciti provenienti da Ventotene, tra i quali Altiero Spinelli, uno degli artefici del progetto di unificazione europea.

IN FOTO Palazzo Tesio a Chivasso, nel quale fu stipulata la dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine.

La Carta di Chivasso è dunque tutt’altro che un testo improvvisato, ma il risultato di un lungo cammino, in quanto al testo definitivo si perviene dopo alcune stesure preparatorie elaborate da Rollier, Chabod e Peyronel.

Anche Coïsson e Malan hanno allestito una bozza preliminare all’incontro scritta in francese, in cui si legge che «l’oppressione, il malgoverno delle nostre vallate alpine, la non curanza degli interessi locali, le dilapidazioni dei nostri patrimoni, la distruzione dei centri vivi della nostra cultura locale, dei nostri dialetti», esigevano una radicale modifica del futuro Stato.

Rollier, uno dei padri del federalismo italiano, inserisce il discorso dell’autonomismo in un quadro politico più ampio, dove, a giudizio della sua biografa Cinzia Rognoni Vercelli, «l’autonomia non era in effetti per lui che un aspetto – subordinato – del federalismo, la cui prospettiva era europea e cosmopolita».

Chanoux e Page affermano con chiarezza che «parlare pubblicamente, insegnare nelle pubbliche scuole e usare la propria lingua in tutti gli atti pubblici e privati è un diritto essenziale dell’uomo».

Dal canto suo Chabod, storico di fama europea, non presente quel giorno a Chivasso, fa pervenire il suo pensiero in un documento che rimarca la «volontà di rimanere uniti all’Italia libera di domani», chiedendo però «l’autonomia amministrativa, e una particolare autonomia culturale e linguistica. La bilinguità deve essere cioè pienamente rispettata».

Quasi un anno dopo il convegno di Chivasso, nel pieno di una lotta armata comune contro il nazifascismo e di dibattito nel cuore della lotta, la linea di Chabod, fatta propria dalla Carta, sarà quella accettata dal Clnai (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia) nel Manifesto ai valdostani del 6 ottobre 1944, dove si legge: «il Clnai afferma solennemente che è dovere dell’Italia liberata restaurare i vostri diritti violati e conculcati attraverso l’instaurazione di un regime di ampia autonomia linguistica, culturale, amministrativa, nel quadro di una libera comunità democratica, ispirata al rispetto degli enti locali e al decentramento delle amministrazioni».

Il separatismo valdostano.

Una riflessione in merito dell’Università Roma 1 sottolinea come dalla Carta emerga «un aspetto peculiare della Resistenza valdostana: alla lotta contro il regime fascista si affiancava quella per un’autonomia politico-amministrativa».

Eh sì, perché il governo di Mussolini boicotta e combatte ogni cultura alternativa a quella nazionalista: quindi la lingua francese e il complesso civile e culturale valdostano – compresa l’infelice norma di italianizzare i nomi stranieri di località – vengono discriminati, ma, occorre dirlo, a guisa di compensazione il regime incrementa la rete stradale, potenzia le industrie esistenti e ne crea di nuove, e soprattutto, costituendo nel 1927 la provincia della Valle d’Aosta, allarga il territorio, che da quel momento ingloberà nella sua amministrazione la parte settentrionale del Canavese, incluse le città di Cuorgnè, Castellamonte e Ivrea.

Nel maggio-giugno 1945, mentre gli Alleati con i loro camion e blindati sono ancora ben presenti sia in Vallée che ad Ivrea, la ferrovia non funziona per i danni subiti dalla guerra e per mancanza di carrozze e locomotive, la sola strada che collega Aosta alla pianura è la statale 26. Chiunque in quei giorni dal Canavese deve raggiungere Aosta, tra Carema e Pont-Saint-Martin s’imbatte, a sorpresa, nella barra che chiude la strada, identica a quelle di confine, messa dal movimento separatista, che avrebbe voluto finisse lì il confine d’Italia, oltre il quale sarebbe esistita la Repubblica francese.

La questione del separatismo nasce all’interno del maquis valdostano, una corrente del quale propone, oltreché la liberazione dal nazifascismo, anche l’eventuale annessione negoziata alla Francia, per dare voce alla popolazione vessata dai soprusi del Ventennio.

A questa linea Chabod (il partigiano Lazzaro) obietta che l’annessione è contraria agli interessi della Valle d’Aosta, dal momento che quello francese è un paese centralista, mentre Ferruccio Parri, in un memoriale agli Alleati, propone l’autonomia, soprattutto per «prevenire guai maggiori».

Con l’avvicinarsi della Liberazione lo scontro tra autonomisti, separatisti e la Francia cresce, s’intorbida e diventa pericolosamente incontrollabile, assumendo una dimensione extra-nazionale. Truppe dell’esercito d’Oltralpe valicano il Piccolo San Bernardo e il Colle di Rhêmes per invadere militarmente la Vallée e fomentare la campagna del plebiscito fra i valligiani per l’annessione alla Francia.

Gli americani entrano nella regione il 4 maggio, senza tuttavia riuscire a contenere la tensione, che diventa internazionale quando, il 7 giugno, il presidente Truman minaccia De Gaulle di sospendergli ogni rifornimento militare se persiste l’occupazione della regione. Il giorno 24 finalmente, vinte dalla diplomazia e dalla ragion di stato, le truppe francesi rientrano nei loro confini, la barra di Pont-Saint-Martin viene rimossa, e per la Valle d’Aosta si apre il lungo confronto con lo Stato italiano per ottenere l’autonomia promessa nei mesi della battaglia per la liberazione.

La legge del 1999.

A guerra conclusa, durante il dibattito all’Assemblea costituente, l’iniziativa dei Consigli comunali delle Valli Valdesi, volta ad inserire una norma apposita, e prontamente accolta da uno dei costituenti, l’azionista Tristano Codignola, troverà applicazione nell’articolo 6 della Costituzione, dov’è scritto che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

Mezzo secolo ed oltre sarà necessario perché l’enunciato costituzionale trovi attuazione, pure a seguito di periodiche mobilitazioni di intellettuali di primo piano sensibili al problema. Pier Paolo Pasolini, ad esempio, nel 1975, poco prima di essere ucciso, dice con la solita schiettezza che il ricco pluralismo linguistico e culturale italiano «tende ad essere distrutto e omologato» dalla civiltà consumistica, ancora vivo pur in presenza del danno compiuto dal capitalismo fino agli anni Sessanta, e precisa che «l’accentrazione clerico-fascista non ha scalfito il particolarismo culturale degli italiani».

Ci penseranno la televisione, la scuola e soprattutto il consumismo di massa a corrodere forse irreparabilmente nei successivi decenni questo mondo. Ma sicuramente non a distruggerlo.

Il primo tentativo per definire in una norma legislativa la necessità di tutelare il plurilinguismo italiano si affaccia in Parlamento nella VII legislatura (1976-1979), ma solo nel 1991 un disegno di legge messo a punto da entrambe le Camere arriva in dirittura finale: viene approvato dalla Camera dei deputati ma bocciato al Senato.

Nuovo passo otto anni più tardi (XIII legislatura), e finalmente, relatori il valdese Giovanni Maselli e Felice Besostri, la normativa dal titolo Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche diventa legge dello Stato il 15 dicembre 1999. Dove l’aggettivo «storiche» non è una vuota appendice, ma un dato concreto, perché il forte dibattito suscitato negli anni precedenti ha lasciato il segno.

L’avvio al contrasto, negli anni Novanta del Novecento, era dovuto ad una sbagliata interpretazione della legge, secondo alcuni tacciata di imporre i dialetti e di rafforzare i localismi, questi ultimi risultato di una ideologia – cavalcata dalla Lega Nord − nata tra gli anni Ottanta-Novanta.

Mentre la legge stabilisce, nel suo primo articolo, di riferirsi solo a coloro che non parlano, nativamente, né l’italiano né uno dei dialetti italoromanzi (dal piemontese al siciliano), ma idiomi non italoromanzi, inseriti da secoli nel costume storico e culturale della vita italiana. La differenza c’è, e non è di lana caprina ma di sostanza.

Erano occorse, dunque, ben sette legislature per raggiungere un riscontro legislativo riguardante le minoranze linguistiche anche in materia di diritto della propria lingua madre. Il pensiero dei protagonisti della Carta di Chivasso del 1943 trovava ora ragione e conferma. Gustavo Malan, uno dei promotori del rendez-vous segreto, ha testimoniato nel 1993 che «le idee di autonomia, sotto sotto, circolavano dappertutto, ma sotto sotto. Se l’autonomia non fosse passata da Chivasso, sarebbe passata da un’altra parte. Storicamente è passata di lì». Si può ben dire, in conclusione, che qualcosa di importante della Costituzione italiana è nato anche a Chivasso.

Bibliografia

Perinetti Federico, Come la valle d’Aosta non divenne francese, in «Il Canavesano», 1983.

Perona Gianni (a cura di), Popolazioni alpine e diritti fondamentali. 60° Anniversario della Dichiarazione di Chivasso. Torino, atti del convegno del 12 e 13 dicembre 2003, Le Château Edizioni, Aosta 2006.

PAGINE DI STORIA

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.