AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

22 Settembre 2024 - 17:39

IN FOTO Agliè e la casa del più noto poeta alladiese Guido Gozzano in una vecchia cartolina

Flavio Razetti, molto spesso chiamato «Monssù Raset», può essere definito come l’ultimo Boemo dell’Ottocento. Questo termine, riferito ai fratelli Boemi del sedicesimo secolo, descrive uno spirito ribelle e anticonformista e Razetti era proprio questo, un personaggio bizzarro, di brillante ingegno e molto intelligente, ma allo stesso tempo sconclusionato e anche un po’ estroso.

* * *

Un suo amico, Ettore Rossi, lo descrive così: «Un logoro berrettino d’incerato, calzoni cascanti sulle scarpe scalcagnate, giubba bianca o tendente al bianco nella calda stagione, volto rugoso arrossato, voce arrocchita, ma ancora robusta ed il tradizionale bastone in mano. Ecco “Monssù Raset”, come lo chiamavano in paese, al secolo Flavio Razetti, “canavesano” come si definiva lui.

Lo si sentiva da lontano, dal fondo dei portici, nelle ore calde del mezzogiorno estivo, dalla voce ora tonante, ora scoppiettante, nel fervore di una discussione, nella quale era inutile contendergli la ragione, oppure lo si sentiva dal passo ormai divenuto strascicante, accompagnato dal ritmico battere del suo bastone sul rovente selciato della via o sul cemento duro dei portici.

Era solito, nelle prime ore del pomeriggio, bere il suo caffè, lì al Cannon d’Oro, albergo dal nome tonante, ma di miti pretese, decente e pulito. Si sedeva accanto alla porta d’ingresso, ad un tavolinetto traballante che rendeva problematico il non rovesciare il contenuto della tazzina e lì si sorbiva lentamente la bevanda, tra un fluire rapido di parole e una citazione latina, piuttosto complicata per qualche suo ascoltatore, non senza aver prima offerto una tazzina di caffè anche all’improvvisato amico».

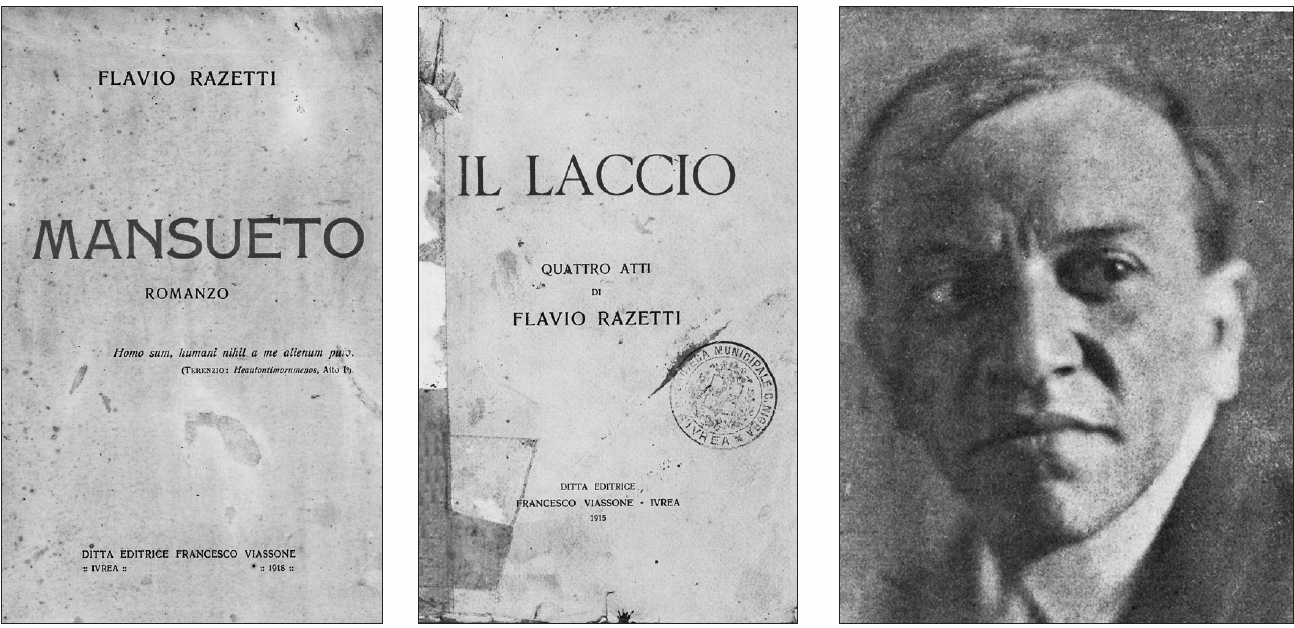

Le copertine di due opere di Flavio Razetti: il romanzo Mansueto (1918) e la commedia Il laccio (1915).

A destra: ritratto dell’autore ripreso da La canzone del Canavese.

Flavio Razetti accomunò poesia e pittura, giornalismo e teatro e va oggi ad affiancarsi alla numerosa ed illustre schiera dei nostri poeti canavesani.

La Canzone del Canavese, una raccolta di sue poesie, ha un contenuto storico di apprezzabile valore e sebbene i versi abbiano subito un riflesso dell’impetuosità dell’autore, non mancano certo di un’aspra bellezza.

Nella narrativa è emerso come scrittore per il suo romanzo Mansueto edito da Viassone. Il suo ultimo romanzo allo stato di manoscritto, intitolato I figli del vento, è tuttora nelle mani di una famiglia alladiese.

Alcuni cenni biografici.

Flavio Razetti nacque a Nole Canavese il 1° dicembre 1877. Il padre, Napoleone, era un noto avvocato, pare componesse anche alcune poesie e pubblicò un Commento estetico alle odi barbare di Giosuè Carducci con lusinghiera approvazione di Carducci stesso. La madre, Rosa Ballor, era una casalinga parente della stessa famiglia che a Rivarolo produceva liquori e distillati di un certo successo.

Flavio visse per un certo periodo a Brosso, ad Agliè arrivò con la madre in data imprecisata e fu ospite del Castello, dove pare avesse funzioni di bibliotecario.

Fu giornalista e come inviato fece 26 viaggi negli Stati Uniti, ma successivamente fu radiato dall’albo dei giornalisti, non se ne conosce però il motivo. Negli ultimi anni della sua vita non volle più esservi riammesso e cessò pure ogni altra attività letteraria, nonostante gli pervenissero frequenti sollecitazioni in proposito.

È certa la sua presenza ad Agliè fin dal 1917, in quanto datava 28 maggio 1917 la trascrizione del manoscritto di proprietà del duca, Relazione del Borgo Castello e della Genealogia dei Conti S. Martino d’Agliè, da mandarsi a monsieur Blau. La famiglia Blau si occupava di editoria all’epoca, e fu incaricata dai Savoia di stampare la topografia di tutto lo stato di Sua Altezza Reale di Savoia e dei loro possedimenti. È il Theatrum Sabaudiae.

Questo manoscritto è un documento eccezionale: in calce Razetti ringrazia della cortesia il principe Tommaso di Savoia duca di Genova che gli ha permesso di trascrivere il documento che lui vuole offrire alla biblioteca Costantino Nigra di Ivrea.

Questa relazione, Borgo, Castello d’Agliè, doveva accompagnare la stampa ad Amsterdam presso i Blau, ma andò persa e distrutta e non venne mai pubblicata, come anche per tutte le altre proprietà dei Savoia, ad eccezione di Front.

Nel 1920 Razetti abita ad Agliè, in quanto in data 29 agosto compone l’epitaffio per la tragica scomparsa di Carlo Bardesono. Il dottor Silvio Gozzano ha visto (in qualità di parente del defunto) l’epitaffio poetico scritto e poi inciso sulla lapide, ora scomparsa perché sostituita.

Gli ultimi anni della sua vita Razetti li trascorse nel palazzo dei duchi di Genova, che gli avevano gentilmente concesso l’uso di alcune stanze. Trascorreva le sue giornate dipingendo quadri che spesso non riusciva a vendere, e riceveva di rado visite dai suoi vecchi amici letterati e non. Viveva però in una stato di «miseria», che nella sua raccolta di poesie, la Canzone del Canavese, aveva così cantato:

Miseria sorella di mia vita,

mai t’ho tradita.

Amica d’ogni tempo per la via fiorita

di selvaggi pruni, di cardi e fior di spino

meco venisti in ogni loco,

né ti desti riposo, né mi lasciasti.

Tu nelle lunghe notti e nei giorni brevi

Compagna fedel non abbandonasti

chi rider seppe per piangere non potere

Miseria, sorella di mia vita!

Razetti non fu sempre compreso e spesso venne contrastato, visse i suoi ultimi giorni alla disperata ricerca di qualcuno che sapesse avvicinarsi al suo intimo tormento. Il 7 febbraio 1947 lasciò per sempre i suoi libri, le sue pitture e la sua vita.

Il suo nome non è molto ricordato, è scolorito dal tempo sulla pietra tombale nel cimitero di Agliè dove, come dice Ettore Rossi, il giorno dei morti una mano pietosa depone un crisantemo.

Documenti, scritti o lettere che testimonino la sua presenza ad Agliè non ne esistono, tranne una cartolina postale militare del 1940.

Nell’ufficio del sindaco del Palazzo Comunale di Agliè si trova un suo quadro degli anni Quaranta che ritrae il Santuario della Rotonda visto dal lago della Gerbola.

La testimonianza

di Silvio Gozzano

Monssù Raset, uno

scapigliato artista

di ingegno brillante

Quella che segue è la testimonianza diretta di Silvio Gozzano. Lui e la sua famiglia hanno conosciuto e spesso ospitato Flavio Razetti.

* * *

Ben poche persone sia ad Agliè che in Canavese si ricordano di Flavio Razetti. Lo avevano conosciuto e frequentato in vita l’architetto Franco Paglia e l’eccentrico Ettore Rossi che già aveva scritto un suo ricordo tempo fa e da loro ho avuto notizie racconti e aneddoti simpatici. In un secondo momento un arzillo ottantenne di Agliè di buona memoria me ne ha parlato descrivendolo e chiamandolo «il poeta e bibliotecario dei Genova». Ascoltandolo mi è tornato in mente di quando la mia famiglia mi raccontava di «Monssù Raset», un uomo che pur nella povertà dei mezzi era considerato un «signore» ed era spesso ospite della mia famiglia e del nostro negozio.

Nel borgo di Agliè, Razetti aveva trovato rifugio in quattro stanze semibuie al primo piano del palazzo Birago di Borgaro, in via Principe Tommaso. I duchi di Genova, allora proprietari del palazzo, gli avevano concesso l’uso gratuito delle stanze, vista la sua persistente indigenza. Qui trascorreva le sue giornate assorto in letture o dipingendo qualche quadro di paesaggi che sperava di vendere, ricevendo rade visite degli antichi amici letterati, vendendo qualche libro antico o stampe. I miei famigliari si ricordano che non aveva i mezzi per vivere e fu costretto a vendere una tela di Tommaso Grossi, qualche mobile, oggetti d’argento e cristalleria e che si apprestasse a vendere anche una proprietà a Torino.

Io, fanciullo di cinque anni, ho un funereo ricordo di lui, prima che la morte lo cogliesse. Alcuni giorni prima venni accompagnato nella sua casa da mia sorella, per fargli visita. Ricordo molto bene la scala buia, le stanze poco illuminate e «Monssù Raset» a letto, bianco in volto. La luce era fioca, vi era infatti solo una lampada a petrolio. Sul comodino vidi un medicamento che mi spiegarono essere la Cartina Stragiotti, un preparato dell’antica farmacia eporediese, a base di qualche febbrifugo prescrittogli dal medico curante, ma ormai inutile. La malattia, forse polmonite, era ormai troppo grave.

Fu infatti trasferito poco tempo dopo all’Ospedale Ricovero Tappero, sito in vicolo Buffino 1 ad Agliè, per avere maggiori cure e assistenza. Spirò di lì a pochi giorni. Razetti aveva espresso il desiderio di essere trasportato a casa, in mezzo ai suoi libri e quadri. Da lì, in una gelida mattina, in cui cadeva un leggero nevischio, la sua salma, portata a spalle dagli amici e dai dipendenti del Castello, scendeva le scale della sua umile casa per raggiungere l’ultima dimora. Di questo avvenimento ho ancora un lucido ricordo.

Termina così l’esistenza terrena di questo scapigliato artista, di ingegno brillante e di buon cuore, anche se molto povero, ma profondamente incompreso e presto dimenticato.

Testo tratto dalla rivista Canavèis, gentilmente concessoci dall’editore Baima e Ronchetti

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.