AGGIORNAMENTI

Cerca

L'editoriale

17 Luglio 2023 - 10:23

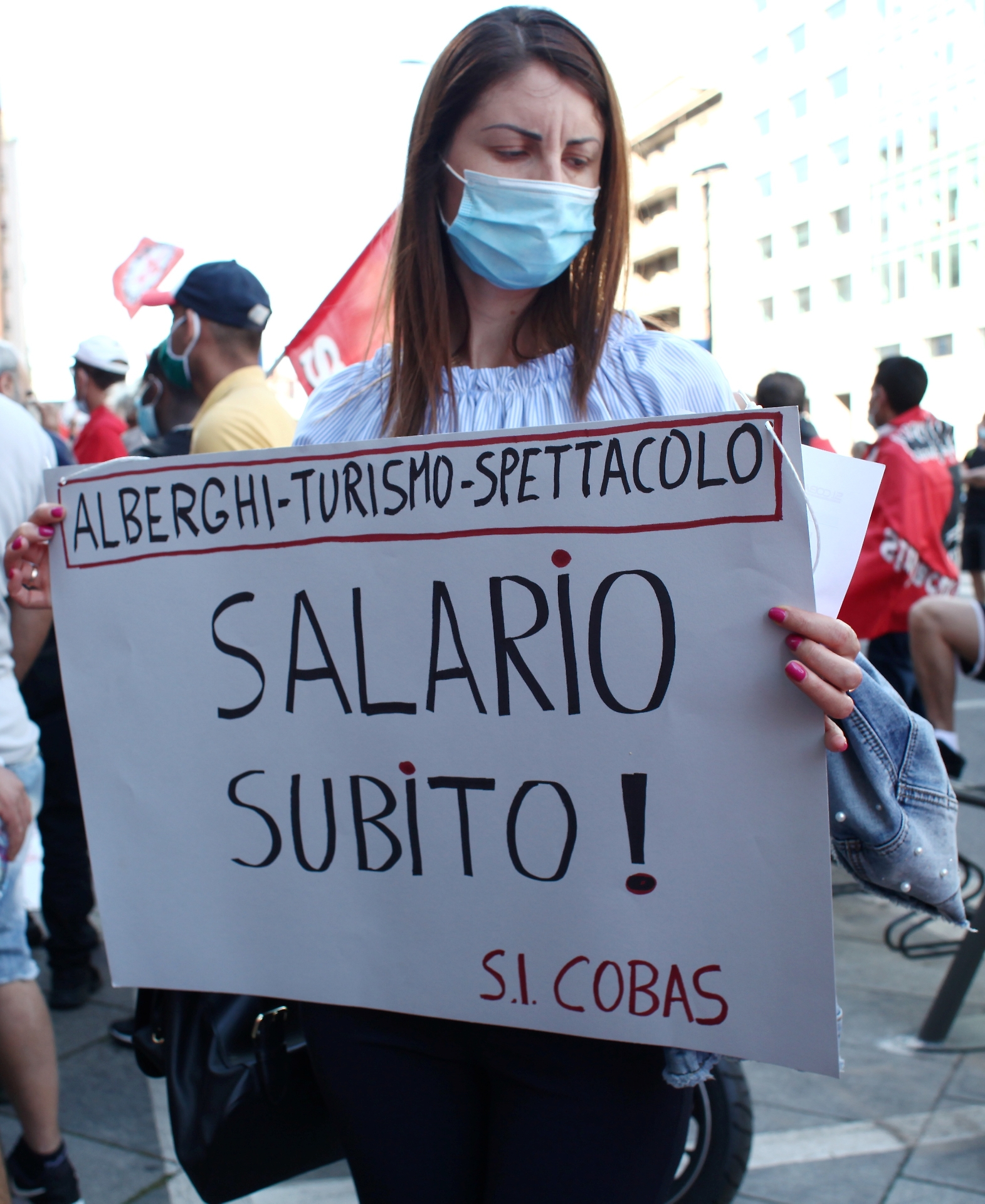

Nella piattaforma sulla quale i maggiori sindacati italiani si sono ritrovati a indire – insieme – le mobilitazioni del maggio scorso, non c’è traccia del dibattito che, in questa afosissima estate, sta agitando il confronto politico: la definizione del «salario minimo legale». Però la proposta è sul piatto e stavolta non viene da qualche chiacchieratissimo parlamentare, ma da un certo numero di parlamentari in rappresentanza del «pdnuovocorso», accompagnati dalla «sinistrachefu», con gli orfani del reddito di «cittadinanzaetransfughi». Una mossa politica questa, da far tremare i polsi, non so se alla Giorgia nazionale o al Landinilafelpa ché, quest’ultimo, si è trovato a rincorrere e precisare la sortita.

Un semplice manuale di diritto sindacale ci ricorda che la Costituzione repubblicana del 1948, in materia «dice poco e insieme moltissimo». I Costituenti «volevano un sindacato libero (articolo 39, primo comma) ma erano del parere che i sindacati non fossero in grado di garantirne da soli l’effettività (articolo 3, terzo comma); per questo attribuirono ai sindacati giuridicamente riconosciuti il privilegio di stipulare contratti collettivi valevoli erga omnes in qualità di rappresentanti legali delle categorie per cui si erano costituiti». La combinazione dell’articolo 39 con l’articolo 40 della Costituzione consente al sindacato «di negoziare minimi inderogabili di trattamento economico-normativo anche a vantaggio dei non iscritti». Allora perché non si è dato corso a quanto disposto dalla Costituzione in materia di rappresentanza sindacale?

A lungo i sindacati mediamente più forti che non oggi, hanno rivendicato per sé la sovranità salariale, ritenendola parte incedibile del proprio core business, mediante la contrattazione collettiva.

«A lungo i sindacati mediamente più forti che non oggi, hanno rivendicato per sé la sovranità salariale, ritenendola parte incedibile del proprio core business, mediante la contrattazione collettiva» e il vuoto legislativo è stato riempito dalla giurisprudenza, che ha via via utilizzato i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi quale parametro per l’individuazione della retribuzione sufficiente ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione.

La situazione è così cambiata, la rappresentatività sindacale diminuita, l’emergere di nuovi lavori e di nuove modalità di lavoro rendono obiettivamente difficoltosa l’effettiva rappresentanza e impone – su questo convengono anche Cgil e Uil – di riempire il vuoto legislativo sulla rappresentanza sindacale, che accompagni la definizione di un salario minimo legale.

La Cisl ribadisce invece il ruolo fondamentale della contrattazione e paventa – se definito il salario minimo per legge – l’allineamento salariale verso il basso con la disdetta dei contratti. Ricordiamo che per i parlamentari proponenti il salario minimo legale è da fissarsi a 9 euro lordi l’ora, mentre tra i Paesi europei che già lo hanno introdotto oscilla tra gli 11 e i 13 euro.

Chi studia la materia sottolinea che il salario minimo legale «concepito per ovviare a talune debolezze del sindacato e della contrattazione, potrebbe finire col suggellare definitivamente il declino di entrambi, come nel caso francese».

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.