AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

28 Maggio 2023 - 09:56

Una bella cartolina d’epoca di Cascine Aré, sulla strada che collega Caluso con Chivasso, nell’anno 1914 (immagine tratta da Caluso nelle cartoline d’epoca di Tiziano Passera, Grafica M.G., Caluso 200

Il riso (Oryza sativa) è una pianta cerealicola di vastissima diffusione in tutto il mondo (ne esistono migliaia di varietà). Quello coltivato e consumato in Italia appartiene alla sottospecie japonica; ha stelo sottile, cavo, alto circa un metro; sull’apice della pianta si forma una pannocchia che quando matura porta numerosi granelli (i frutti secchi tipici dei cereali), i quali alla raccolta restano avvolti in rivestimenti fogliari giallastri (costituendo il cosiddetto risone). Gli involucri vengono asportati in seguito a successive lavorazioni di depilatura e sbramatura.

Dal punto di vista merceologico si classificano quattro tipi di riso: comune od originario, a granello opaco perlato; semifino, a granello perlato maggiormente resistente alla cottura; fino, dal granello a struttura vitrea, resistente alla cottura; superfino, a granello vitreo molto resistente alla cottura.

Il riso ha le sue origini nell’attuale Indonesia (i reperti più antichi risalgono circa al 7000 a.C.). Fu noto ai Greci e ai Romani non come alimento ma come pianta medicinale. Le prime notizie certe della presenza del riso in Italia risalgono alla seconda metà del XV secolo, periodo in cui cominciò ad essere coltivato in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia. Si racconta, però, che il riso si coltivasse fin dai secoli XII-XIII nelle zone umide dell’Italia centrale, lungo i torrenti che dall’Appennino scendono verso il mare Adriatico.

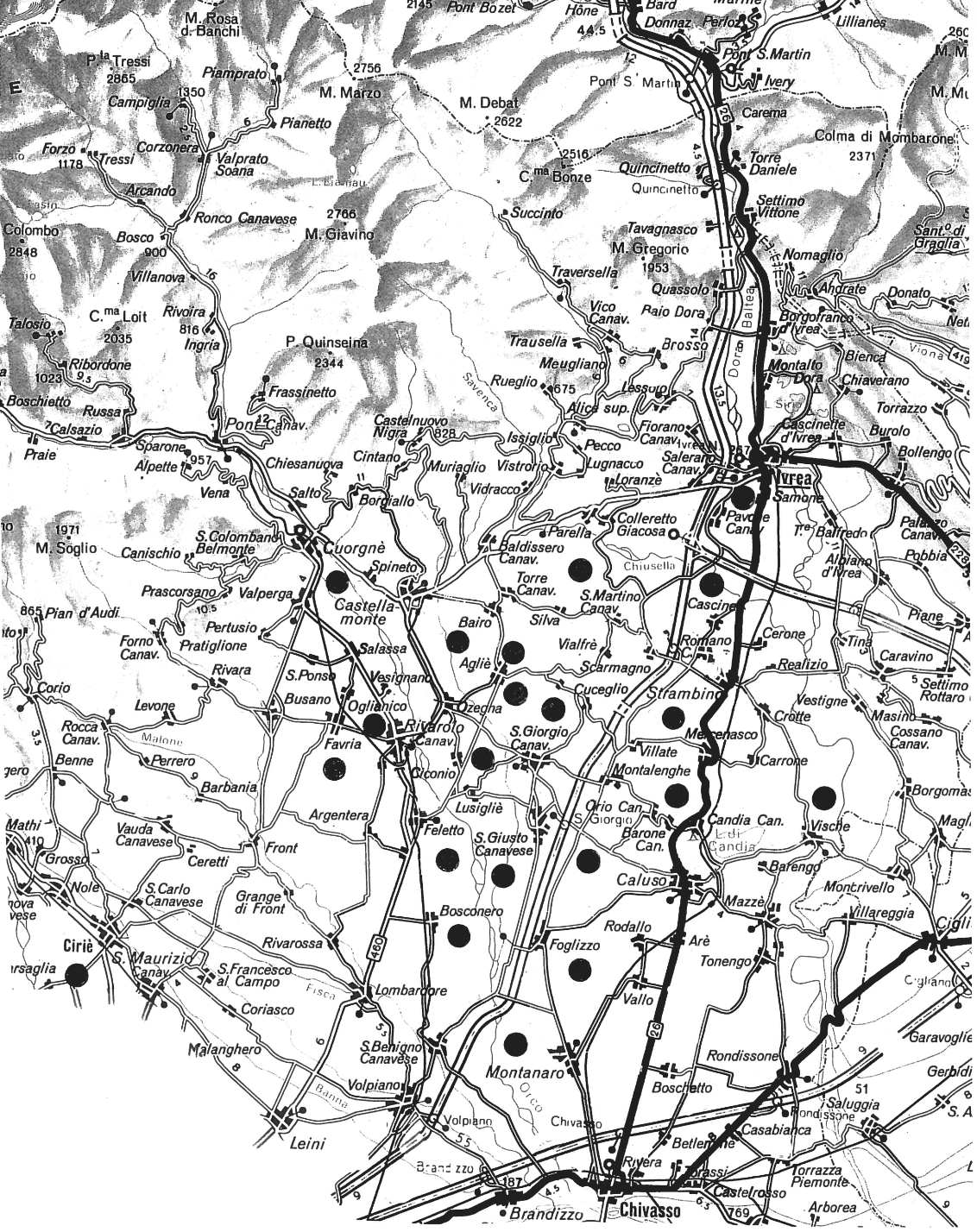

Nel settembre 1872, per ricordare chi si oppose all’orrendo flagello, venne affissa una lapide sulla facciata del municipio di San Giorgio. Nella cartina sono indicati con il puntino i comuni promotori: Agliè, Bairo, Bosconero, Castellamonte, Ciconio, Cuceglio, Favria, Feletto, Foglizzo, Ivrea, Lusigliè, Montalenghe, Montanaro, Orio, Ozegna, Rivarolo, Romano, San Giorgio, San Giusto, San Martino, Strambino e Vische. Tra i promotori figurava anche Ciriè.

La coltivazione in Canavese.

La coltivazione del riso in Basso Canavese è antica: già nel 1595 è testimoniata la presenza di risaie in regione Moje di Chivasso, un’area compresa tra le frazioni Boschetto e Carolina; in quell’anno si dispose il divieto di coltivazione, con risanamento e relativo impianto di boschi. Altri appezzamenti di risaie si potevano trovare a sud di San Giusto, nelle regioni Goliasso, Risera, Miglioni, Canavera, questo grazie all’abbondanza di acqua che il territorio offriva.

Verso la metà dell’Ottocento vi furono tre diverse vedute d’opinione verso la coltura del riso: i grandi proprietari terrieri ne proponevano l’estensione, le popolazioni rurali ne chiedevano l’abolizione a causa dei problemi igienico sanitari, e coloro che oggi potremmo definire “ambientalisti” ne proponevano la concentrazione in zone acquitrinose dove non era possibile impiantare altro.

Il 12 giugno 1866 fu emanata la legge n° 2967 che consentiva l’impianto e conseguente coltivazione di riso alle distanze degli aggregati di abitazione sotto le condizioni prescritte da Regolamenti speciali. Tali Regolamenti dovevano essere deliberati dai Consigli Provinciali atti all’interesse dell’igiene pubblica.

Il Consiglio Provinciale di Torino emanò il proprio Regolamento il 12 dicembre 1866 approvato dal Regio Decreto n° 3706 del 28 aprile 1867, nel quale si stabiliva che la distanza dagli aggregati fosse superiore a 500 metri in paesi con più di 50 abitanti, e che il lavoro alla risaia doveva cominciare un’ora dopo l’alba e terminare un’ora prima del tramonto (1).

Questo provvedimento fece sì che vari possidenti del Basso Canavese estendessero a dismisura le risaie nei loro appezzamenti di terreno. Quale fu la portata di tale opera ce ne da un esempio il paese di Caluso: nel 1852, ad iniziativa del sindaco Battista Druetti, per risanare le casse comunali, si procedette alla vendita di una vasta foresta che si estendeva per più di 700 giornate verso i confini sud-ovest del territorio comunale.

Questi terreni vennero in gran parte acquistati da certi Giovanni Sangiorgio (200 giornate circa) e Giaccone (180 giornate), il resto venne suddiviso da acquirenti minori. Disboscati e dissodati vennero trasformati nei tenimenti Ekaterinova e Giaccona, venduti qualche anno dopo all’agronomo vercellese Tavallini (2) il quale, avvalendosi della legge sopra citata, li trasformò in risaie (3).

Con il favore della Legge che poneva la distanza della coltura a soli 500 metri dal paese vennero ben presto a diffondersi la malaria, e il conseguente decadimento delle altre colture circostanti. In 50 comuni del Canavese un terzo della popolazione fu colpita dalle febbri malariche ed in otto comuni la mortalità raddoppiò (4).

L’infausta coltura.

IN FOTO Rosa Scapino di Rodallo. Nata nel rione Pescarolo, uno tra i più esposti ai miasmi paludosi, superò i cent’anni di vita.

Ben presto gli abitanti delle zone interessate cominciarono una lotta, con punte dure e drammatiche, atta all’abolizione delle risaie. Per dare un’idea delle gravi conseguenze che la nuova coltura aveva sulla salute pubblica, e del grado di esasperazione della popolazione, citiamo uno stralcio dal verbale steso il 21 aprile 1868 dal dottor Carlo Rezza di Vische, sottoscritto da altre 546 persone in occasione dell’occupazione delle risaie di Moncrivello da parte dei vischesi (5):

Considerando che il nostro paese fu sempre ameno soggiorno per la salubrità dell’aria, ed ora è diventato un ospedale, un lazzaretto, una terra sepolcrale, come consta da quel faro lucentissimo di verità matematiche che è la statistica, la quale segnò nello scorso anno di disgrazia la ragione dell’11,50 % dei morti, e seguendo in questo anno l’iniziato cammino, segnerebbe alla fine la spaventevole proporzione del 20%;

considerando essere spenta la gagliardia della svegliata gioventù di Vische;

ritenuto il numero delle famiglie che disparvero lasciando deserti i loro focolari; il numero delle vedove piangenti, i tanti orfanelli che gemono sulla tomba dei loro genitori estinti: o per essere stati fulminati da febbre perniciosa, o per essere stati ridotti in stato di cachessia palustre e quindi impoveriti di vitale resistenza, mancati per aspra malattia consecutiva innestata sulla loro affralita costituzione;

(..) Noi altamente protestiamo di non potere, di non volere più tollerare per quest’anno le risaie praticate in territorio di Moncrivello, ed in suolo fertilissimo tanto a campo quanto a prato;

e penetrati e convinti fino al fondo della scossa nostra coscienza essere la incriminata risicoltura l’unica causa di tutti i nostri mali;

considerando essere questa per noi questione di vita o di morte, essere giusti e giustissimi questi nostri richiami; qui al cielo scoperto e sereno chiamiamo, invochiamo dal Governo pronti, energici, radicali provvedimenti; e se ci verrà ancora questa volta negata protezione e giustizia, noi passeremo di necessità allo stato di disperazione; ma prima di morire asfissiati dal miasmo paludoso, sull’altar della patria solennemente giuriamo di ritornare un’altra volta ed in tempo opportuno sul posto stesso, muniti di tutti quei mezzi che sono di umana competenza per sterminare la causa accertata della nostra universale desolazione (..).

Per dar sostegno e voce alle proteste popolari sorse anche un giornale, «Il Liberale Canavesano», che propugnò con calore la causa.

Il 28 aprile 1868 nel castello di San Giorgio si riunirono i rappresentanti dei comuni interessati dalla risicoltura e venne costituita una Commissione permanente che ne propose immediatamente alle autorità l’abolizione.

L’iniziativa fu portata in Parlamento a Firenze dal giurista on. Matteo Pescatore (San Giorgio C.se 1810 – Reaglie 1879) ottenendo l’emanazione del Regio Decreto n° 4849 del 29 gennaio 1869 che proibiva la coltivazione del riso in 61 comuni del circondario d’Ivrea e in 59 comuni di quello di Torino a distanze minori di 5 chilometri da qualunque aggregato e di 50 metri da ogni abitazione isolata. Il Decreto quindi non aboliva la risicoltura ma di fatto ne potè impedire la coltivazione in Canavese. Il Consiglio Provinciale elaborò quindi un nuovo Regolamento del 3 dicembre 1869, poi approvato dal Regio Decreto n° 5607 del 27 marzo 1870, che stabiliva le nuove distanze per il resto della provincia di Torino (6). Grazie ad esso la pratica della coltivazione del riso fu abbandonata in tutto il Canavese e provincia di Torino.

A San Giorgio, in ricordo di questa lotta, fu posta una lapide marmorea sulla facciata del municipio.

Con Reali Decreti / del 29 gen. 1869 e del 27 marzo 1870 / il Canavese fu liberato / dalla infausta coltura del riso / che spargeva lo squallore e la morte / i comuni di / Agliè, Bairo, Bosconero, Castellamonte, Ciriè, / Ciconio, Cuceglio, Favria, Feletto, Foglizzo, / Ivrea, Lusigliè, Montalenghe, Montanaro, Orio, / Ozegna, Rivarolo, Romano, San Giorgio, San Giusto, / San Martino, Strambino, Vische / grati degli atti provvidissimi / appongono questo ricordo / nella terra / ove cittadini di ogni parte della regione / tennero la prima adunanza / per invocarli / ed augurano / che fermezza di popolo e sapienza di reggitori / come stornarono l’orrendo flagello / lo tengano lontano per sempre / 29 settembre / 1872

La situazione a Montanaro e a Caluso.

A Montanaro durante l’estate / autunno 1867, i morti di malaria furono 127. Da alcuni Ordinati del comune veniamo a sapere che furono i dott. Carlo Vita fu Chirurgo Aggregato Carlo Giuseppe e il dott. Francesco Clara, medico di Reggimento di Prima Classe a diagnosticare la causa dell’epidemia che infestava il paese. Le acque delle piantagioni scolavano nelle bealére (gore) che passavano per l’abitato e delle quali la maggioranza della popolazione se ne serviva per l’abbeveraggio delle bestie e per gli usi domestici. Essendo il terreno molto ghiaioso tali acque si infiltravano anche nei pozzi del paese (7).

Con la Delibera del 22 settembre 1868 iniziarono moti di esultanza e frenetica gioia nei montanaresi ormai stremati da questa situazione, tanto che la domenica successiva (27 settembre 1868) la popolazione festeggiò l’evento con grandi luminarie, fuochi d’artificio, musiche e danze, suoni festivi delle campane, sparo di mortaretti.

Con l’emanazione del Regio Decreto del 29 gennaio 1869 l’allora Consiglio comunale (sindaco Federico Porta) con una Delibera del 4 aprile 1869 invitò i membri della Commissione permanente assieme al Luogotenente Generale on. Deputato cav. Genova Thaon di Revel (8) a Montanaro per degni festeggiamenti.

La visita si svolse nella giornata del 2 maggio di quell’anno, per la circostanza fu composto un Inno per l’abolizione delle risaie scritto nelle parole dal chimico farmacista sig. Bernardino Varchi (1830 – 1906) e nella musica dal M° Pietro Baudino (1831 – 1895) organista della chiesa parrocchiale, cantato con grande affetto dalla popolazione all’arrivo degli illustri ospiti.

A Caluso, la zona più esposta ai miasmi paludosi era il rione Pescarolo, in quanto vicino alle piantagioni della “Tavallina”, dove i disagi si sentivano maggiormente. Il culmine dell’epidemia durò per due mesi circa, dal 25 giugno al 25 agosto 1867. Il primo caso si manifestò in frazione Rodallo (9), mentre il centro più colpito fu frazione Carolina con 20 casi di cui circa la metà mortali. La malaria nel Calusiese fece 180 casi di cui 92 mortali.

Chi invece ha contratto il morbo uscendone indenne fu la signora Rosa Scapino – Rusìn Massa – (1845 – 1947) nata in Pescarolo, abitante in rione Frèta. Due sorelle ne morirono mentre lei sopravvisse. Il suo racconto, carico di colore folkloristico, è eloquente: sopravvisse al contagio semplicemente non prendendo la medicina prescrittagli dal dottore! Scoperto questo escamotage decise di non voler più prendere medicine per il resto della vita: morì all’età di 102 anni.

Note

1. Dall’intensificazione di tale coltura, nella seconda metà dell’800 ad ora, la manodopera stagionale era impiegata per 15 ore giornaliere.

2. Ancora oggi il più esteso dei tenimenti è conosciuto come “Tavallina”.

3. A tal proposito ci fu una petizione apparsa sul quotidiano la Gazzetta del Popolo di Torino del 20 marzo 1866 ad opera di alcuni proprietari terrieri di Caluso e paesi limitrofi tendente ad ottenere una più ampia possibilità di coltivare riso.

4. Solo nel 1880, dopo la scoperta che la malaria era portata dalle punture della zanzara Anofele femmina, si poté attuare un’efficace lotta preventiva.

5. Sac. Michele Actis Vische, sua storia civile e religiosa, Cremona 1963, pagg. 333-334; cfr. anche Elio Magaton Caluso, storia cronache personaggi, Caluso 1981, pag. 100, op. cit.

6. 50 metri da case isolate, 600 metri da aggregati con meno di 100 abitanti, 3 chilometri da aggregati con più di 100 abitanti.

7. Ordinati della Giunta e Consiglio Comunale: 28 settembre 1866 – 30 giugno, 8 luglio 1867 – 29 e 30 gennaio, 14 maggio, 4 settembre, 6 ottobre 1868 – 4 aprile 1869.

8. Il conte Genova Giovanni Thaon di Revel (Genova, 20 novembre 1817 – Como, 3 settembre 1910) fu senatore del Regno d’Italia nella XIII legislatura. Figlio di Ignazio e di Sabina Spitalieri, fratello di Ottavio, sposerà nel 1862 Camilla Castelbarco Albani Visconti Simonetta, da cui avrà un’unica figlia. Pluripremiato con molte onorificenze, fu Ministro della Guerra del Regno d’Italia nel secondo governo Rattazzi.

9. Sempre in frazione Rodallo, già nel 1801 ci furono i primi casi di malaria dovuti a una coltivazione di riso, prontamente distrutta dai calusiesi in un’incursione di massa.

Bibliografia

Claudio Santacroce, La coltivazione del riso nel Piemonte occidentale, tre articoli sul giornale «Cose nostre» di Caselle Torinese, settembre, novembre 2008.

Elio Megaton, Caluso. Storia, cronache, personaggi, Caluso, Arti grafiche Bertolino, 1981.

Don Giuseppe Ponchia, Armonie nei secoli, vicende musicali di arte drammatica e storia in Montanaro C.se dalla fine dell’ottocento ai giorni nostri, parte II, numero II - musica, teatro, cinema, Montanaro 1978.

Classe 5° A scuola elementare G. Giacosa di Caluso, Caluso guida facile – itinerando per Caluso, opuscolo 1997.

Testo gentilmente concesso dalla rivista Canavèis di Baima & Ronchetti

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.