AGGIORNAMENTI

Cerca

20 Novembre 2022 - 10:16

Tuchinaggio

Nella storiografia tradizionale le rivoluzioni e le insurrezioni popolari sono state sempre associate all’abbattimento di poteri forti, sovrani, anche se legittimamente costituiti. In effetti così furono indirizzate e condotte nell’Evo Moderno e in quello Contemporaneo molte lotte sociali europee, fra le quali vengono di solito poste in primo piano l’aspra protesta cinquecentesca contadina nel trentino, nota come “Rivolta degli zoccoli” anche se intrisa di implicazioni fideistiche, la Rivoluzione cromwelliana inglese del Seicento, la Rivoluzione francese del 1789 e la Rivoluzione sovietica russa del 1917. In un contesto, sia cronologico

che storico, assai diverso soprattutto per le finalità perseguite. si pone invece la rivolta popolare detta Tuchinaggio (Tuchinagium) deflagrata nel 1386 nel Canavese, area agricolapastorale e mineraria del Piemonte settentrionale. Rivolta descritta molto dettagliatamente e analizzata con l’acume di esperta ricercatrice da Tina Muzii Paratore nel suo ben documentato e storicamente assai accattivante elaborato “La rivolta dei tuchini - Il Canavese agli albori dell’Età Moderna”. Oltre alla ricchezza documentaristica, aspetto decisamente apprezzabile per la limitata esistenza di reperti scritti sugli eventi trattati e per la non sempre facile possibilità di accedervi, la particolarità che conferisce al saggio un notevole interesse storico, risiede soprattutto nell’individuazione e nella configurazione della principale finalità dell’insurrezione. Infatti, secondo l’autrice, in questo caso le collettività rurali insorsero contro i tracotanti feudatari locali non tanto per abbatterli, quanto (evento questo del tutto desueto in età medioevale) per ottenere la propria sottomissione a una signoria ad essi sovraordinata, quella dei Savoia, ritenuta meno opprimente, meglio amministrata e per di più ben disposta ad accogliere le istanze popolari.

Ma il contenzioso fu molto lungo e travagliato e il territorio del Canavese riuscì a passare sotto la giurisdizione savoiarda solo dopo quasi un secolo e mezzo di rivendicazioni, disordini, tumulti e lotte armate intervallate da periodi anche lunghi di comunque incerta e instabile tregua.

Tuttavia a questa causa, che indubbiamente è la più importante, se ne aggiunsero e accavallarono altre, soprattutto di carattere climatico, alimentare e pandemico, che acuirono, fino a renderlo insostenibile, il malessere del popolo.

Infatti dopo la favorevole congiuntura socio-politica, economica e demografica dei primi due secoli successivi all’anno Mille, che aveva visto specialmente nell’Italia centrosettentrionale il rivitalizzarsi dei centri urbani e il rifiorire delle arti, dei mestieri e delle attività commerciali, la generalizzata e persistente recrudescenza delle condizioni meteorologiche e la diffusione di gravissime epidemie e perfino l’invasione di locuste (nel 1364) avevano reso oltremodo dure le condizioni di vita delle collettività rurali di estese aree agricole, quali appunto quella canavesana.

In particolare, il peggioramento del clima (forse secondo alcuni dovuto a una microfase di raffreddamento terrestre o a una eccezionale attività vulcanica) aveva dato luogo a una considerevole riduzione dei raccolti agricoli e a ricorrenti periodi di carestia.

Condizioni queste favorevoli, seppure indirettamente, al diffondersi fra gli stremati abitanti delle aree più duramente colpite, di micidiali pandemie, quali le pestilenze del 1347/48 e del 1367. Situazione aggravata dalla paurosa crisi demografica e dalla conseguente rarefazione della manodopera per i lavori campestri che aveva accentuato il calo della produzione agricola, rendendola ancor più insufficiente al soddisfacimento delle esigenze alimentari della popolazione pur se falcidiata dal morbo. Per di più la diminuzione del personale dedito ai lavori di miniera aveva alquanto ridotto le attività estrattive e metallurgiche, altra importante risorsa di alcune valli canvesane, quali quelle di Brosso e dell’Orco, in cui esistevano ricchi giacimenti metalliferi.

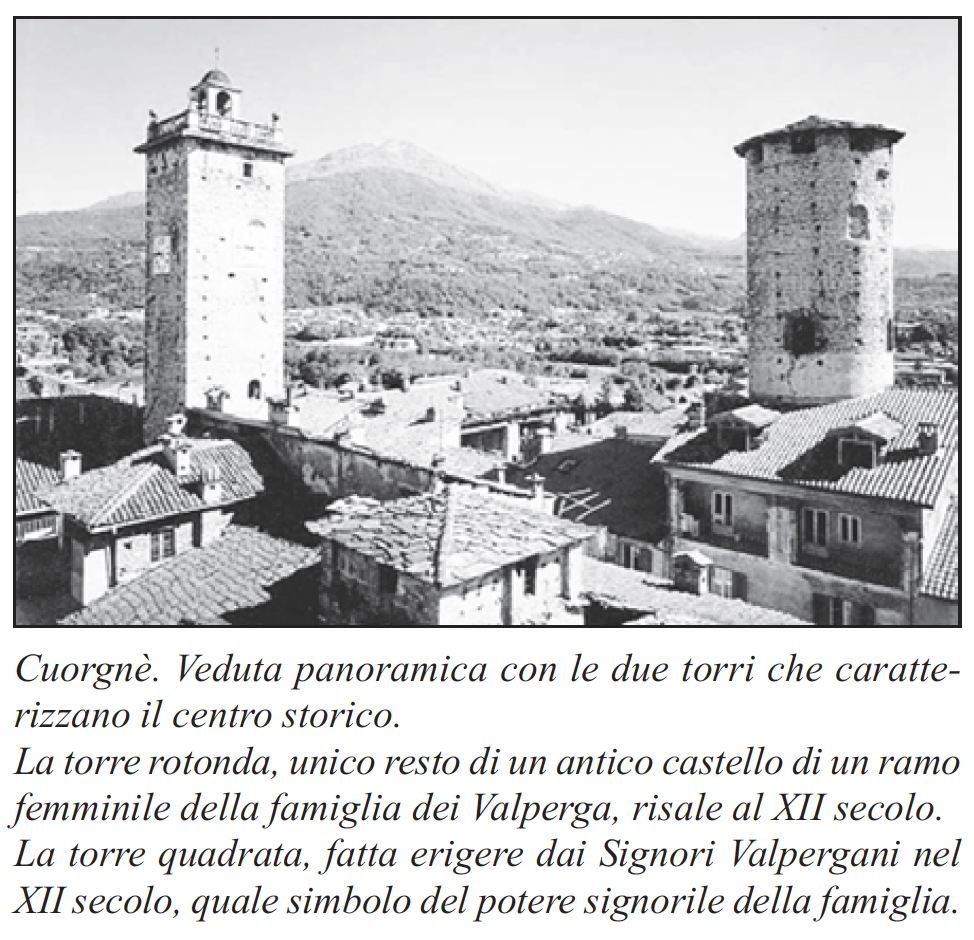

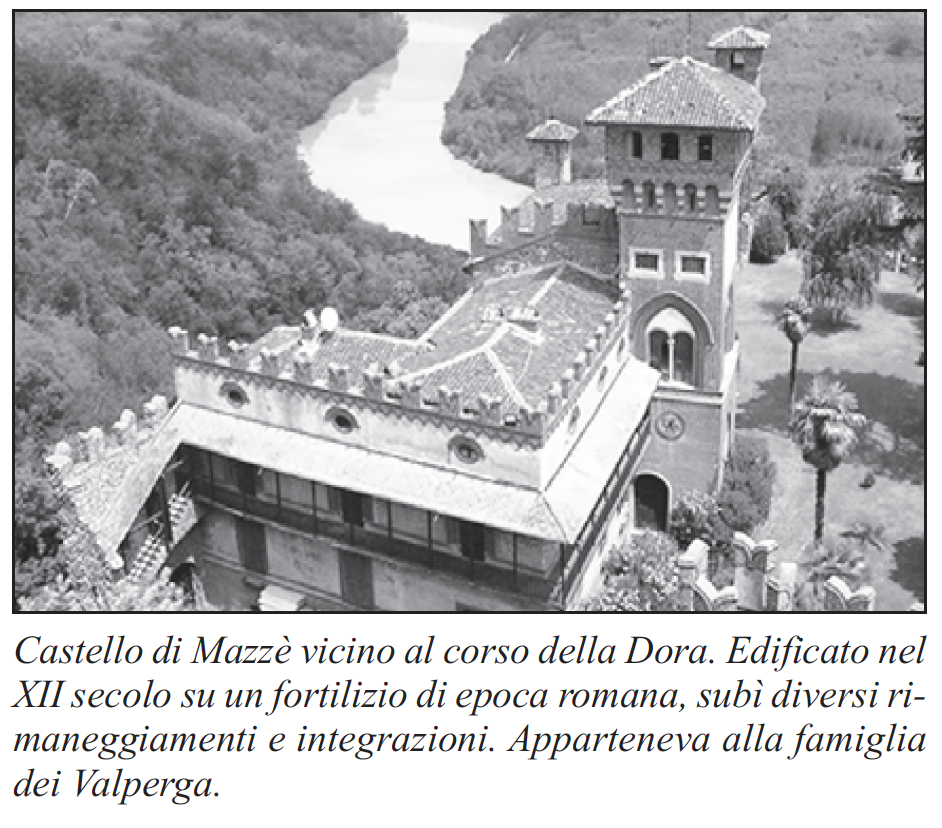

All’insorgere e all’estremizzarsi delle proteste concorse anche la tendenza della popolazione canavesana, ad imitazione di quanto già avvenuto nei centri urbani del nord e del centro della Penisola, ad una autonoma amministrazione mediante la costituzione di comuni rurali in alternativa a quelli signorili imposti e gestiti dai feudatari locali. E fu appunto da questa tendenza che derivò la richiesta della loro sottomissione a una più ordinata e “ante litteram” liberale signoria, quale quella savoiarda. Aspirazione, questa, resa peraltro sempre più impellente dal quasi permanente clima di rappresaglie e di conflittualità armata, nonché di violenze e taglieggiamenti di ogni specie in cui l’eterna rivalità dei signori del luogo, i Valperga e i San Martino, li costringeva a vivere.

Per di più la situazione, già così precaria, era ulteriormente aggravata dallo stato di tensione politica e di belligeranza in armi esistente anche tra i grandi signori che miravano a espandersi nella regione canavesana, quali i marchesi di Monferrato, i principi di Acaja (ramo cadetto dei Savoia), i Visconti di Milano e soprattutto i conti (e poi duchi) di Savoia.

Un’altra sciagura per la popolazione fu costituita dalla presenza di avide e spietate truppe mercenarie, aggregate in bande o in compagnie di ventura, sia di passaggio, sia assoldate dai belligeranti. Fra le più note sono da ricordare la Parva Societas capitanata da Iacobo di San Giorgio e la famigerata Compagnia Bianca comandata da Robin du Pin. Ma fu la seconda quella che terrorizzò maggiormente la popolazione del Canavese.

Assoldati nel 1360 dai Monferrato in lotta contro i Visconti e i Savoia, quei mercenari in prevalenza nordeuropei, non solo avevano messo a ferro e fuoco i territori di Alessandria, Vercelli, Tortona, Novara e del Canavese orientale, ma avevano anche fatto prigionieri prima il vescovo di Ivrea liberato da Amedeo VI e poi lo stesso conte sabaudo, che riuscì ad affrancarsi dietro il pagamento di un ingente riscatto.

Anche negli anni successivi, ben oltre l’insorgere del Tuchinaggio, le comunità canavesane continuarono a vivere in un continuo stato di oppressione, d’indigenza e di paura, sia per il perdurare di una conflittualità più o meno aperta ma sempre aspra e violenta tanto tra i grandi vassalli imperiali, quanto tra i feudatari locali, sia per la presenza di bande di mercenari, briganti e malfattori. E fu per via di questo stato d’insicurezza e per la necessità di difendere i raccolti e il bestiame che furono costruiti i ricetti di Candelo, Oglianico, Ozegna, Front e Salassa, ossia degli agglomerati di modeste strutture murarie protetti da mura, fossati e torri.

Quanto al Tuchinaggio vero e proprio, la rivolta ebbe inizio verso la metà di agosto del 1386 a Brosso, Arundello e Chy con la distruzione dei rispettivi castelli e l’uccisione o il ferimento dei loro signori. Il moto poi dilagò estendendosi a Lessolo, Parella, Strambinello, Loranzé e altrove, facilitato anche dall’assenza del conte sabaudo Amedeo VII, accorso in Francia con mille cavalieri in aiuto al re Carlo VI impegnato in un difficile conflitto armato, la Guerra dei Cento Anni, contro l’Inghilterra.

Tuttavia al fine di una sua più chiara comprensione, la rivolta, che si svolse in un lasso di tempo che va dal 1386 al 1539, compresi i periodi di tregua, viene di solito suddivisa in due fasi, separate dallo “spartiacque” cronologico dell’anno 1391.

La prima, quella caratterizzata da maggiore asprezza e violenza, ebbe infatti una durata quinquennale e si estese fin quasi a Torino, in quanto inizialmente poco o affatto contrastata dal conte di Savoia, il quale per gli impegni precedentemente citati si limitò ad inviare esigui reparti armati. Ma in seguito la sua azione fu più incisiva sia militarmente, sia per pacificare le fazioni tra loro avverse dei Valperga e dei San Martino, che così tanto avevano innescato il risentimento popolare.

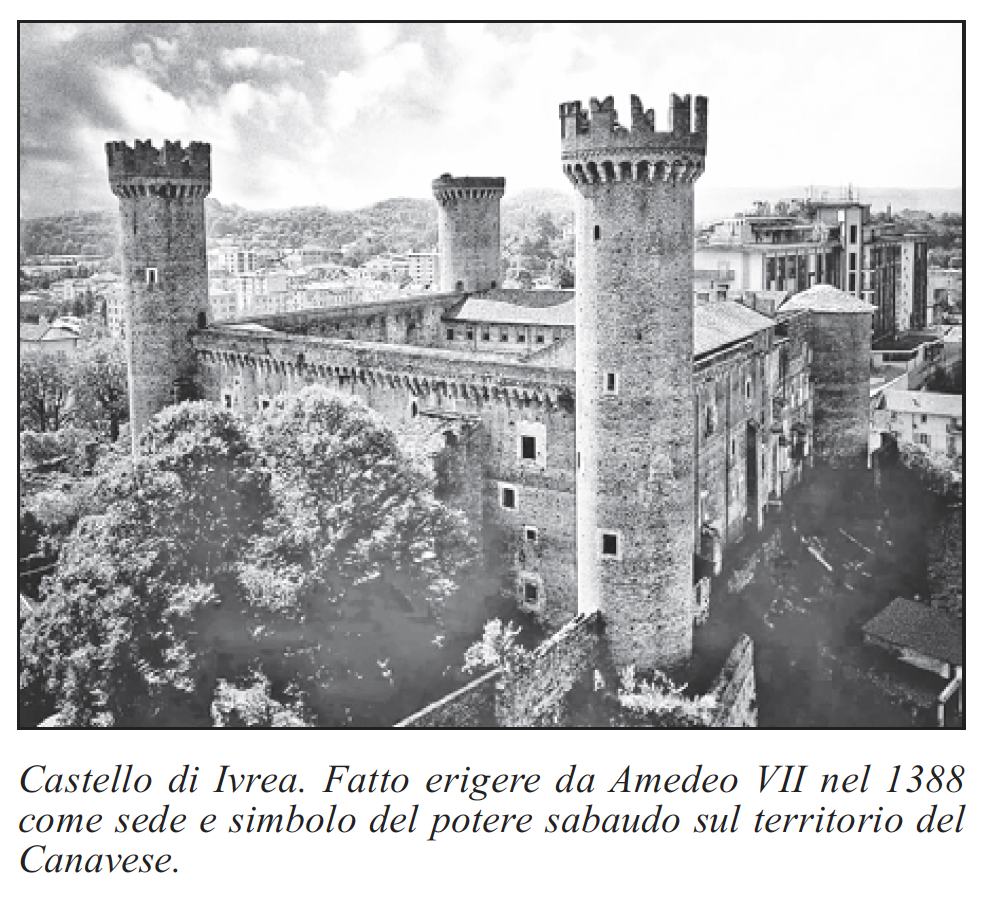

L’abile politica dei Savoia nel concedere alcune richieste della popolazione e nel contempo salvaguardare la posizione dei feudatari portarono all’atto di pacificazione generale conclusosi nel castello d’Ivrea nel 1391, finalizzato alla repressione del Tuchinaggio e al ritorno delle popolazioni all’obbedienza signorile locale. Tuttavia con tale atto i poteri dei signori vennero alquanto ridotti, mentre furono concessi alcuni importanti privilegi alle comunità.

I Savoia, che già avevano ottenuto l’atto di omaggio e sottomissione dei signori locali, si posero così garanti delle concessioni elargite ai rurali.

Ma cessata la fase più acuta del Tuchinaggio e nonostante l’atto di pacificazione, i signori canavesani, capeggiati dai San Martino e dai Valperga ripresero le loro contese che si susseguirono ininterrottamente dal 1396 al 1399 aggravate dal continuo passaggio di milizie mercenarie, fra cui quella rapace e devastatrice comandata da Facino Cane, ingaggiate dal marchese di Monferrato per attaccare e saccheggiare le terre dei Savoia.

Questo stato di continua tensione e paura portò al riaccendersi della rivolta, che tra nuove concessioni e pacificazioni si protrasse fino alla seconda metà del Cinquecento, allorché gli abitanti della valle di Brosso ottennero il riconoscimento dello sfruttamento delle miniere (però solo di quelle di ferro) con i relativi introiti.

In sostanza, il Tuchinaggio liberò le popolazioni canavesane dagli arbitrii e dall’oppressione dei signori locali, permise la loro partecipazione, seppure con delle limitazioni, alla gestione della “res publica” locale e quindi il suo esercizio nell’ambito dei comuni rurali, dei quali favorì la nascita e la redazione dei relativi statuti.

La maggiore dignità morale e istituzionale acquisita con la rivolta antisignorile dalle genti canavesane è dimostrata dal fatto che dopo il Tuchinaggio nel loro territorio non vennero più richieste prestazioni personali e corvèes. Infatti da allora nei vari statuti comunali non sono stati più menzionati l’obbligo di andare in guerra per il signore e il dovere di lavorare la sua terra.

A conclusione di questo succinto riepilogo dei punti salienti della lunga e aspra sollevazione rurale del Canavese è particolarmente chiarificatrice la considerazione espressa dall’Autrice al termine del saggio: “Il Tuchinaggio portò nel Canavese un rilevante cambiamento nella gestione del potere. Se infatti questo prima era solo nominalmente dei Savoia, ma di fatto esercitato dai signori locali, agli inizi del XV secolo il duca sabaudo ne aveva acquisito la completa giurisdizione.

Inoltre una parte seppure modesta dei poteri era stata acquisita dalle singole comunità, mentre erano state completamente neutralizzate le ingerenze delle altre grandi signorie vicine”.

Vasco Vichi

tratto da: “La rivolta dei Tuchini”, Tina Muzii Paratore, (Roberto Chiaramonte Editore)

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.