AGGIORNAMENTI

Cerca

Esteri

20 Novembre 2025 - 18:48

Franco, cinquant’anni dopo: la Spagna che non vuole dimenticare

Nel cuore del quartiere di Salamanca, a Madrid, le campane della parrocchia dei Doce Apóstoles suonano alle 20:00 di un freddo 20 novembre 2025. Dentro, una messa per l’anima di Francisco Franco. Fuori, pochi passanti affrettano il passo. Nessuna fanfara, nessun grande raduno. Il cinquantesimo anniversario della morte del dittatore scorre in una Spagna che, dopo mezzo secolo di democrazia, continua a interrogarsi: cosa ricordare, come, e soprattutto con quale voce pubblica.

L’iniziativa governativa “España en libertad. 50 años” procede tra conferenze, progetti educativi e mostre; ma senza un rito nazionale condiviso. E intanto, un dato stonato: poco più di un cittadino su cinque considera quegli anni della dittatura “buoni o molto buoni”. Non un numero enorme, ma sufficiente a spiegare perché il silenzio, quel 20 novembre, pesi ancora tanto.

Il governo guidato da Pedro Sánchez ha deciso di marcare l’anno del cinquantenario con un programma diffuso, più museale e civile che celebrativo. Oltre quattrocentottanta nuove attività tra novembre e dicembre: mostre itineranti, laboratori didattici, dibattiti nelle università e nei municipi, estensione annunciata anche per il 2026. L’obiettivo è dichiarato: mettere al centro la conquista della democrazia, raccontare la Transición, promuovere una cultura dei diritti e della memoria democratica. Ma senza una cerimonia “centrale” il 20 novembre: scelta motivata dal clima di polarizzazione politica.

Fin dai primi mesi dell’anno, quando a La Moncloa è stato presentato il progetto e insediato un comitato scientifico con la commissaria Carmina Gustrán, la linea è stata chiara: parlare della libertà prima che del dittatore; della Spagna che è venuta dopo più che della Spagna che fu. Una cornice che però ha irritato l’opposizione conservatrice: Partido Popular e Vox hanno annunciato fin da subito un boicottaggio degli atti del programma, definendoli “strumentali” e “divisivi”.

Al centro della settimana commemorativa si colloca il colloquio del 21 novembre al Congreso de los Diputados intitolato «50 anni dopo: la Corona nel transito alla democrazia», con la presenza della monarchia e di figure della Transición, tra cui Miquel Roca e Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, moderato dai giornalisti Fernando Ónegae Iñaki Gabilondo. Anche questo evento, pensato come riflessione accademica, è stato segnato dalle defezioni: oltre a Vox, hanno annunciato l’assenza anche forze alla sinistra del PSOE e partiti nazionalisti e indipendentisti. Sullo sfondo, le polemiche intorno alla figura dell’emerito Juan Carlos I e la scelta di non associare il suo ritorno alla ribalta a questa agenda simbolica. Per il governo, il colloquio e gli atti al Palacio Real sono tasselli di una narrazione: 50 anni di monarchia parlamentare, di normalità costituzionale. Per i critici, invece, la coincidenza con il 20N e con il cinquantenario di Franco perpetua un racconto «dall’alto», indulgente verso le continuità col passato autoritario. È la fotografia di un discorso pubblico incrinato, in cui la stessa Transición è diventata terreno di contesa semantica: concordia per alcuni, rimozione per altri.

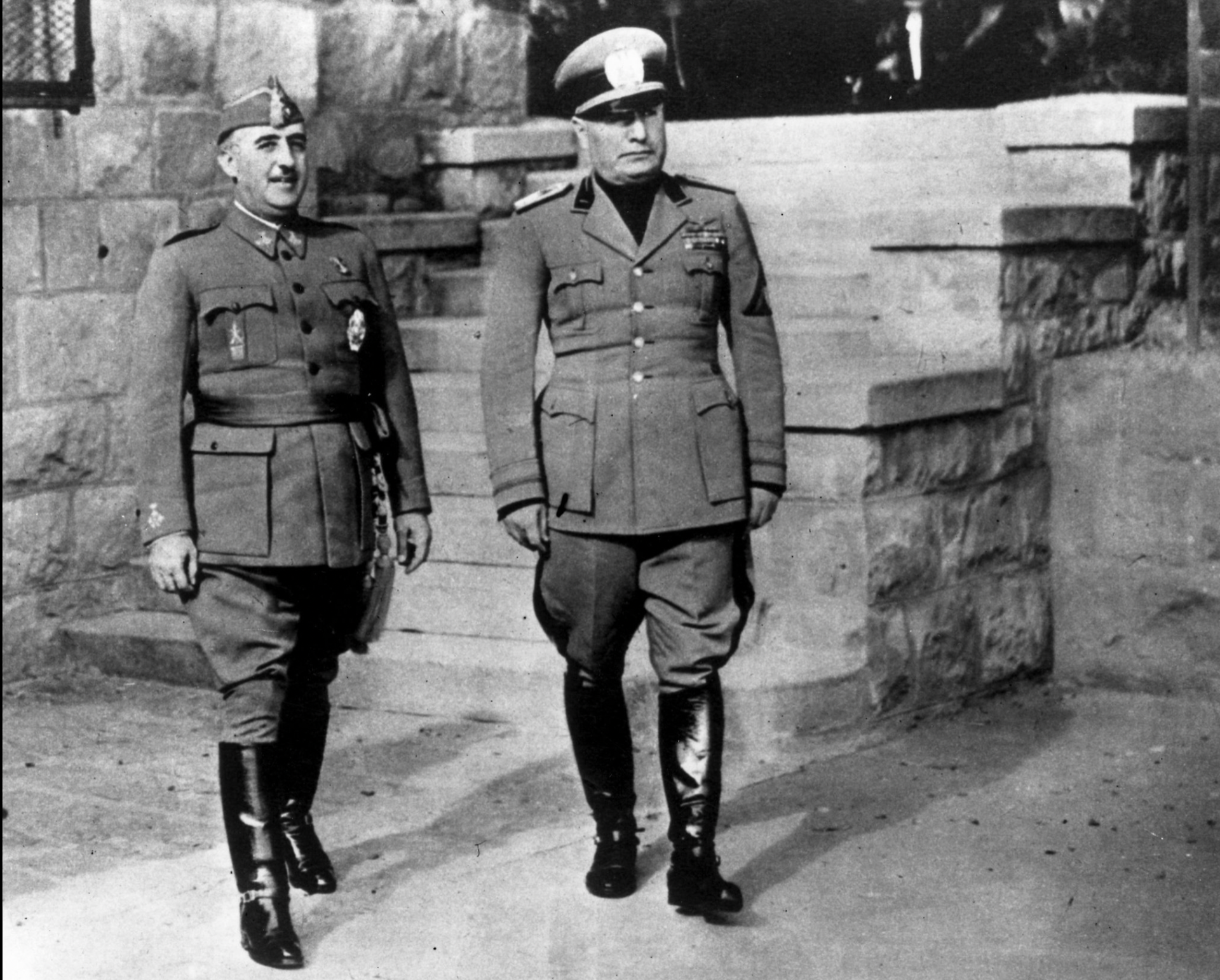

Franco assieme al Duce Mussolini, in visita a Villa Margherita, a Bordighera.

I numeri lo dimostrano. Il barometro del CIS di ottobre 2025 rileva che il 21,3% degli intervistati giudica “buoni o molto buoni” gli anni della dittatura; il 65,5% li considera “cattivi o molto cattivi”. Le spaccature appaiono forti lungo le linee politiche: circa il 41,6% degli elettori del PP e il 61,7% di quelli di Vox esprimono valutazioni positive del franchismo, mentre oltre il 90% degli elettori di PSOE e Sumar sono su giudizio negativo. In compenso, la preferenza per la democrazia resta schiacciante: il 74,6% la giudica “migliore o molto migliore” del regime. Questi dati raccontano una società che difende l’ordine costituzionale ma che non ha ancora elaborato in modo condiviso il giudizio storico sull’autoritarismo.

Il corpo a corpo con la memoria passa anche dalla geografia simbolica. La Legge 20/2022 di Memoria Democratica, entrata in vigore il 21 ottobre 2022, ha sancito la rinominazione del Valle de los Caídos in Valle de Cuelgamuros, con una “resignificazione”: non più santuario dell’autoesaltazione del regime, ma luogo di memoria dedicato alle vittime della guerra civile e della dittatura. La legge dispone che nel complesso possano giacere solo i resti di persone morte a causa dell’intervento bellico o della repressione, e che ogni sepoltura di rilevanza prominente sia rilocalizzata. La normativa impone che i poteri pubblici promuovano il riconoscimento delle vittime, la rimozione di simboli franchisti, e la ricerca e identificazione delle fosse comuni. Questo impulso normativo sta cominciando a produrre effetti: sono state costituite commissioni tecniche per esaminare i casi di violazioni dei diritti umani e gli effetti della repressione. Ma restano nodi: tempi lunghi, difficoltà logistiche e finanziarie, discrepanze fra autonomie territoriali.

La memoria democratica non si gioca solo a Madrid. In varie comunità autonome governate da forze conservatrici e di destra sono state presentate “leggi di concordia” che sostituiscono o riorientano le normative regionali sulla memoria, riducendo interventi e fondi per esumazioni, ricerca e iniziative civiche. Il fenomeno ha attirato l’attenzione internazionale: entità delle Nazioni Unite hanno messo in guardia contro il rischio di un “imbiancamento” del franchismo. Il governo, nel frattempo, ha avviato le procedure per la possibile estinzione della Fundación Nacional Francisco Franco, sostenendo che la sua attività non risponda a fini di interesse generale e costituisca apologia del regime. È un contenzioso che probabilmente finirà davanti alla giustizia.

Il boicottaggio degli eventi da parte di Vox e delle forze di sinistra e nazionaliste non è un episodio isolato. Alcuni partiti si rifiutano di partecipare perché accusano il governo di “revisionismo progressista” o di usare l’anniversario come distrazione rispetto ai problemi economici. Altri contestano il racconto istituzionale della Transición e chiedono una Repubblica. Il risultato è un quadro in cui la memoria non fa da ponte: fa da frontiera identitaria, ridefinendo appartenenze più dell’economia o dei temi sociali, almeno nell’arco di questa settimana simbolica di novembre.

Quando si osserva quel dato del 21,3%, si può storicizzarlo. Nella composizione dello stesso pesano gli ultra-75enni, cresciuti nel benessere relativo degli anni Sessanta, e una quota non trascurabile di giovani che non hanno memoria viva della dittatura e per i quali la politica resta un conflitto di narrazioni senza archivi, spesso affidato ai social media. Dall’altra parte, c’è la robusta maggioranza che preferisce la democrazia, anche se non sempre indulgente verso le sue istituzioni. Nella dialettica fra questi poli si gioca la cultura civica di un Paese in cui parole come Transición, amnistia, riconciliazione, riparazione hanno acquisito coloriture diverse in base al parlante.

Il Valle de Cuelgamuros, costruito dal 1940 e inaugurato nel 1959, rappresenta una lezione europea: progettato come mausoleo dentro un regime autoritario, realizzato con lavoro forzato, ha ospitato decine di migliaia di resti — spesso senza consenso. La sua ridenominazione e il progetto di resignificazione non cancellano l’ambiguità originaria del sito: la sfidano, trasformandolo in un luogo di educazione civica e storiografica. Ma la pietra non basta: serve didattica, archivi aperti, ricerca e un lessico pubblico capace di chiamare le cose col loro nome senza usare la storia come arma.

Quel 20 novembre non è solo data: è parola d’ordine. Perché a cinquant’anni dalla morte di Franco la Spagna preferisce ricordare ciò che è iniziato quel giorno — non la fine di un uomo, ma l’apertura di un Paese verso la libertà. E in questa scelta è racchiuso un avvertimento per tutti: le democrazie non muoiono con colpi di Stato annunciati. Si sfilacciano passo dopo passo, quando la memoria diventa indifferenza e il dibattito civile si spegne. Per questo, il richiamo del governo — e forse del Paese — a “difendere il miracolo” non è solo retorica: è un monito. Se la democrazia è un edificio fragilissimo, la memoria è il cemento armato. E a costruirlo ci siamo tutti: oggi, domani, sempre.

Edicola digitale

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.