AGGIORNAMENTI

Cerca

Lo Stiletto di Clio

12 Novembre 2025 - 18:39

1995, gli inviti del Comune di Settimo accreditano la falsa tesi di un?origine cinquecente sca della fiera di novembre

Ogni anno, immancabilmente, la storia si ripete. E tornano puntuali le stesse domande, rivestite di nuova vernice. Davvero le radici della fiera che si tiene ogni anno in novembre, a Settimo Torinese, ed è conosciuta quale «Fera dij còi» poiché caratterizzata, in altri tempi, dallo smercio dei cavoli affondano nel quindicesimo o nel sedicesimo secolo? Di quali notizie storiche inoppugnabili si dispone? Notizie certe e verificabili, ben inteso: astenersi rettiliani, cacciatori di scie chimiche e infiltrati galattici!

Tanto per cominciare, in merito alle presunte antichissime origini della fiera d’autunno, è opportuno chiarire che i giornali, nel corso degli ultimi decenni, hanno contribuito non poco a ingarbugliare la faccenda. Il resto è opera dei social network che a tutti offrono la possibilità di sdottoreggiare, equiparando studiosi competenti e perdigiorno da tastiera, come ben sapeva Umberto Eco.

Per essere più chiari, nel 1989 «Stampa Sera» sostenne che la «Fera dij còi» era allora giunta alla sua 477a edizione. Un altro organo d’informazione annunciò, lo stesso anno, che il 18 e il 19 novembre prossimi si sarebbe tenuta la 437a kermesse commerciale. «La plurisecolare fiera dei cavoli per due giorni fa rivivere il passato», titolò, nel 1995, «Torinosette», l’inserto settimanale del quotidiano «La Stampa», per poi diffondersi a spiegare che la manifestazione aveva «una storia di quattro secoli alle spalle». Nel 1996 si proclamò con enfasi: «La Féra dij coi compie 444 anni». Nel 2008 il notiziario «La Copà», un foglio fotocopiato degli Ordini culturali enogastronomici settimesi, invitò i cittadini alla 549a fiera. E si potrebbe continuare elencando non soltanto innumerevoli altri articoli di stampa, ma pure una miriade di comunicazioni e annunci ufficiali del Comune.

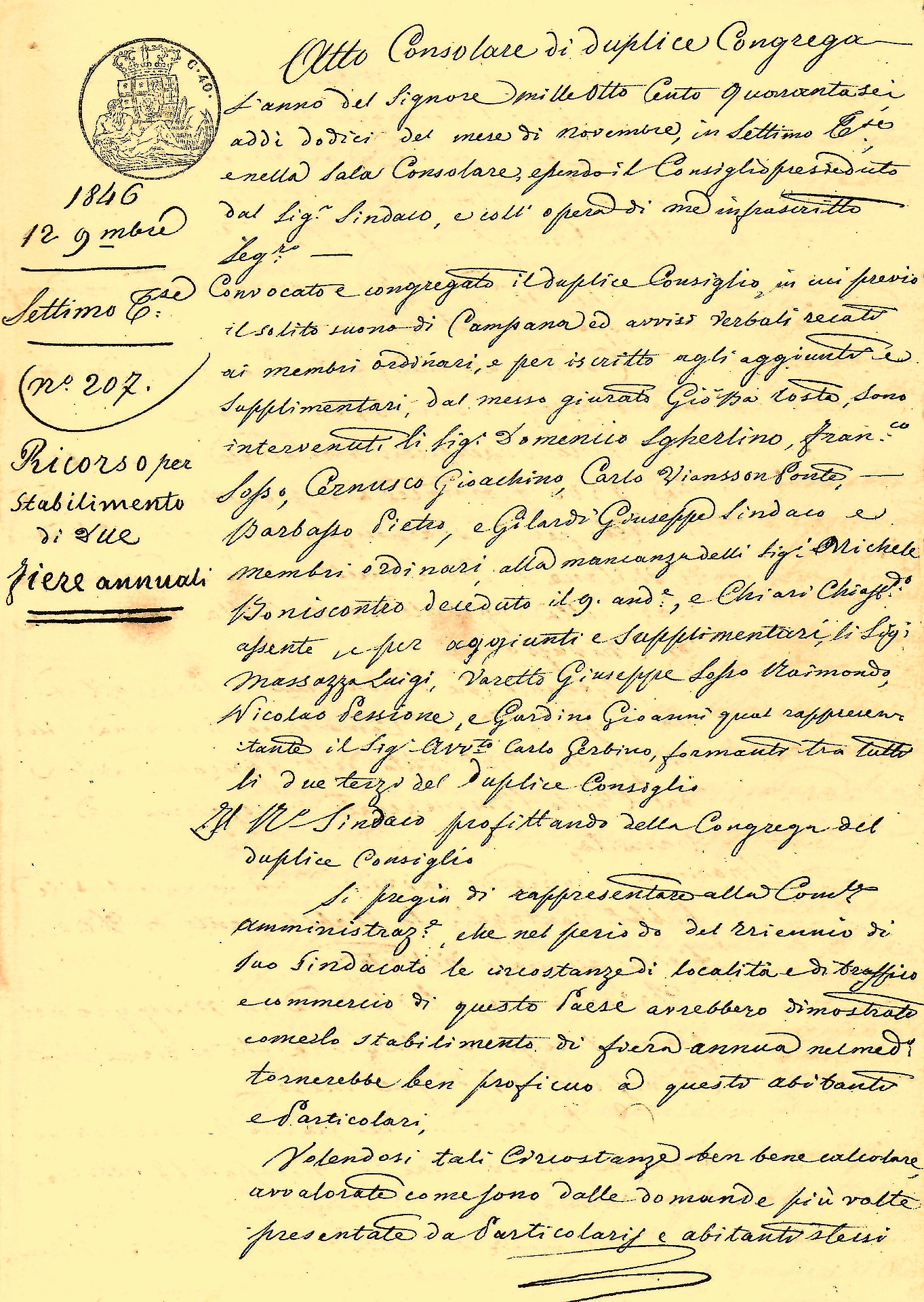

12 novembre 1846, il consiglio de l Comune di Settimo Torinese delibera d’inoltrare istanza per l’orga nizzazione di due fiere annuali

-1762969110640.jpg)

1998 si abbandona la tesi di un’origine remota della fiera d’autunno, segnalando che la rassegna d'autunno è giunta alla sua 150a edizione (in realtà, la prima edizione non si tenne nel 1848 ma nel 1853)

Con poche sottrazioni matematiche è facile appurare che i conti non tornano. In altri termini, le date sono ballerine. La fiera di novembre risale al 1512, al 1552 o, addirittura, al 1459? Massima appare la confusione sotto il cielo, avrebbe forse esclamato il Grande timoniere di marxistica e cinese memoria. Ne consegue la necessità di risalire alle fonti storiche, le quali sono, per fortuna, numerose, chiare e coerenti.

Per gran parte dell’Ottocento, nessun almanacco, lunario, effemeride o barbanera segnala una fiera a Settimo Torinese. E la ragione, lungi dall’essere conseguenza di chissà quali oscuri intrighi campanilistici, è chiara e incontrovertibile: sino alla metà del diciannovesimo secolo, ai piedi della vetusta torre e lungo le sponde del rio Freidano, non si tennero rassegne commerciali, come risulta da una copiosa documentazione. «Non si fan fiere né mercati in esso luogo, non evi alcun commercio né manifattura», constatò il conte Giovanni Antonio Sicco, l’intendente della Provincia, nel 1753. «Qui non v’è uso di fiera né di mercato», ribadì la municipalità presieduta da Giuseppe Pessione nel 1799.

Il «Calendario mercantile» del 1813 elenca decine di fiere in programma nel Chivassese e nei suoi immediati dintorni. Fra le altre, quelle di Borgo d’Ale, Brusasco, Caluso, Casalborgone, Caselle, Cigliano, Ciriè, Crescentino, Gassino, Lauriano, Montanaro, Rivarolo, San Benigno, San Giorgio, Verolengo, Volpiano e, ovviamente, Chivasso. Manca Settimo Torinese.

Fu soltanto nel 1846 che il Comune dei «Cuciarin Dopi» pensò di chiedere l’autorizzazione per istituire un paio di fiere annuali, una in primavera e una in autunno. Il 14 marzo 1848, mediante regie patenti, il re Carlo Alberto autorizzò le due fiere. Ma l’Europa era in subbuglio. Di lì a pochi giorni, l’esercito sardo avrebbe varcato la frontiera del Ticino: cominciava quella prima guerra d’indipendenza che doveva concludersi nel marzo dell’anno dopo con la sconfitta di Novara e l’abdicazione del sovrano in favore del figlio Vittorio Emanuele. Solo nel 1853, il sindaco Domenico Sgherlino decise di dare esecuzione alle patenti del 1848, deliberando l’«attivazione delle due fiere».

Per quanto attiene alla «vexata quæstio» dell’origine quattrocentesca o cinquecentesca delle fiere di Settimo, l’arcano è presto svelato. Tutto nasce dal grossolano errore d’interpretazione di un testo latino. Nella seconda parte degli statuti comunali risalenti al tardo Medioevo si puntualizza che i processi civili, penali e misti dovevano concludersi entro quattro mesi, non computando «tempora feriarum rusticalium». Che cosa s’intende per «feriæ rusticales» o «rusticæ» o «rusticanæ» che dir si voglia?

Il giurista Friedrich Christian Bergmann (1785-1845), famoso professore dell’Università di Gottinga, spiega che non si trattavano, in quei giorni, affari giuridici per consentire ai contadini di mietere e vendemmiare tranquillamente, nell’interesse pubblico. A scanso di equivoci, egli precisa che nessuno doveva essere chiamato in giudizio, essendo vietato dibattere le cause e pronunciare le sentenze. Gli statuti di Settimo non fanno che ribadire una consuetudine diffusa un po’ ovunque. Plausibilmente allo scopo di evitare astiose contese, la comunità ritenne necessario richiamarla in maniera esplicita, come peraltro fecero gli abitanti di Chivasso nel 1449.

E le fiere che cosa c’entrano? Nel modo più assoluto, nulla! Gli statuti non menzionano affatto le fiere. Esperto di latino quanto di storia del diritto, un sedicente «storico popolare» recentemente deceduto (che Iddio l’abbia in gloria!)equivocò, ritenendo che le «feriæ» fossero le fiere («nundinæ», in realtà, nella lingua di Cicerone). Ne è conseguita una sfilza di scempiaggini e abbagli, i cui effetti maggiormente deleteri per la ricostruzione della storia e il recupero delle usanze locali si manifestano nell’ormai diffuso convincimento che le rassegne commerciali di Settimo, specie quella di novembre, già si tenessero nel 1467 o giù di lì. E se le fonti d’archivio smentiscono la disinvolta teoria, pazienza! È sufficiente ignorarle o manipolarle, arrampicandosi sugli specchi. Ovviamente si può anche pensare che la Terra sia piatta, l’uomo non abbia mai messo piede sulla Luna e la pandemia di Covid-19 non fosse altro che una farsa mediatica. E, infatti, qualcuno ci crede.

Se ti è piaciuto questo articolo, segui SILVIO BERTOTTO QUI

Edicola digitale

I più letti

Ultimi Video

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.