AGGIORNAMENTI

Cerca

Attualità

09 Novembre 2025 - 17:59

Angelo d'Orsi, storico e giornalista torinese.

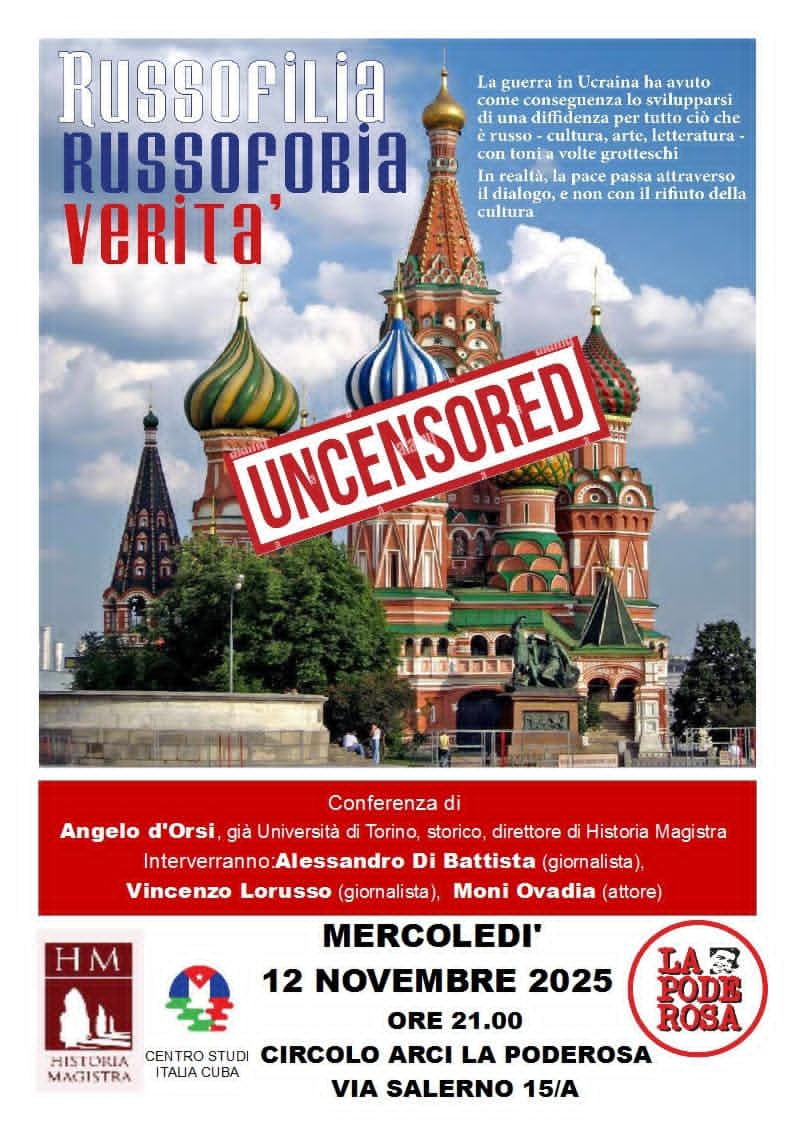

Dopo la polemica e l’annullamento da parte del Polo del ’900,la conferenza “Russofilia, russofobia, verità”, prevista per il 12 novembre alle ore 21, trova una nuova sede: si terrà presso il Circolo Arci La Poderosa di via Salerno 15/A, a Torino, con la partecipazione dello storico Angelo d’Orsi, del giornalista Alessandro Di Battista, di Vincenzo Lorusso e dell’attore Moni Ovadia. L’annullamento era stato annunciato dopo le critiche mosse da Europa Radicale e dalla vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, che su X aveva definito l’incontro “un evento di propaganda putiniana”, ringraziando pubblicamente il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e la direzione del Polo del ’900 per la decisione.

Un incontro che promette ora di riaccendere il dibattito sul rapporto tra libertà di espressione e limiti del discorso pubblico in tempi di guerra e polarizzazione ideologica. A pochi giorni dall’appuntamento, abbiamo intervistato il professor Angelo d’Orsi, storico e giornalista nonché promotore della conferenza, per capire come interpreta ciò che è accaduto e quale messaggio intende portare al pubblico.

Professore, la sua conferenza “Russofilia, russofobia, verità”, inizialmente annullata dal Polo del ’900, si farà. Cosa rappresenta per lei il tentativo di silenziarla? E cosa rivela dello stato del dibattito culturale in Italia?

“Rivela che basta pronunciare il toponimo Russia per far scattare una sorta di fibrillazione atriale collettiva, che genera reazioni scomposte e sproporzionate. Devo dire che non immaginavo si fosse arrivati a questo punto. Mi occupo di russofobia da molti anni, fin dal 2014, ma non avrei mai pensato che si potesse arrivare addirittura a porre un impedimento a una conferenza dal carattere storico e analitico, con una prospettiva di riflessione politica e culturale. È stata per me un’amara sorpresa. Tenevo e tengo conferenze in molte parti del mondo e non mi era mai successo nulla di simile. Non avrei mai creduto che potesse succedere in Italia, e ancor meno nella città dove vivo, dove ho insegnato all’università per quarantacinque anni, dove insegno tuttora. Proprio per questo, quanto accaduto mi ha colpito nel profondo”.

L’articolo 21 della Costituzione vieta ogni forma di censura preventiva. Nel suo caso, la conferenza è stata annullata prima ancora che lei potesse parlare. Lo considera un segno di fragilità istituzionale o di un clima culturale che preferisce tacitare piuttosto che ascoltare?

“Si tratta di censura preventiva: mi si è impedito di parlare prima ancora che si sapesse cosa avrei detto. È il caso più evidente: si vieta un intervento senza conoscerne il contenuto. E le motivazioni, ammesso che ve ne siano, restano del tutto nebulose. Non ho ricevuto comunicazioni ufficiali: ho scoperto dell’annullamento leggendo un post della signora Picierno che mi è stato segnalato. Non la seguo, ma attraverso quel post ho appreso, incredulo, che la conferenza era stata cancellata. Solo dopo, ho visto le reazioni a catena. Da allora ho ricevuto centinaia di messaggi di solidarietà. Molti centri culturali e associazioni si sono offerti di ospitare l’incontro, ma non era questo il punto: non cercavo una sede, cercavo di capire come fosse possibile che un atto del genere venisse compiuto contro un evento pensato per promuovere il dialogo, non lo scontro. Il titolo stesso lo diceva: ‘Russofilia, russofobia, verità’. Forse sono proprio queste parole a far paura. La reazione isterica che ne è seguita dimostra che la russofobia, in Italia è in crescita. È un segnale gravissimo, perché chi alimenta questa ostilità spesso coincide con chi spinge l’Italia e l’Unione Europea verso una logica di guerra con la Russia: una prospettiva folle, impensabile e moralmente inaccettabile. Sono rimasto amareggiato anche per la miopia di chi ha preso quella decisione. Se la conferenza si fosse tenuta come previsto, l’avrebbero seguita in ottanta o cento persone. Adesso, dopo la cancellazione, ne parlano in migliaia: è diventato un caso nazionale. In fondo, avevano ragione Gramsci e tutti coloro che hanno riflettuto sul potere della parola: la censura è sempre stupida, perché finisce immancabilmente per ottenere l’effetto opposto a quello desiderato!”

Nel clima della guerra russo-ucraina chi propone letture non allineate viene spesso etichettato come “filo-putinista”. Crede che oggi, in Occidente, si stia affermando una sorta di pensiero unico che riduce la complessità storica a una logica di schieramento?

“Diciamo che, oramai, chiunque esprima posizioni non allineate viene immediatamente bollato come “filo-putiniano. Non esistono più sfumature: o sei da una parte o dall’altra. È il trionfo del pensiero binario: se non stai con noi, allora sei contro di noi. E questo è grave, perché impedisce qualsiasi analisi storica o politica che non rientri nei confini della propaganda dominante. Se provi a proporre una ricostruzione storica della guerra in Ucraina, o anche del massacro in Palestina, vieni subito sospettato di collusione con il “nemico”. È proprio questa semplificazione che considero pericolosa: una nuova ortodossia occidentale che soffoca il pensiero critico. Io mi batto da sempre per un pensiero dialettico, non dogmatico. Oggi, invece, assistiamo all’imposizione del “pensiero NATO”: se non sei allineato con la NATO, allora sei con Putin, con Hamas, o addirittura antisemita. Un meccanismo manicheo, quotidiano, che sta diventando insopportabile”.

Europa Radicale ha definito il suo convegno “una bestemmia contro la memoria di Bruno Segre”. Come risponde a quella accusa? E qual è, secondo lei, il rischio di usare la memoria antifascista come arma ideologica, invece che come strumento di dialogo?

“Tendo a confrontarmi soltanto con interlocutori in grado di sostenere un dibattito serio. Nel caso specifico, però, il livello di chi mi attacca è così povero, sul piano politico e culturale, da rendere impossibile qualsiasi dialogo.Rappresentano soltanto sé stessi e, direi, una sorta di “tabe”, una malattia che ha colpito una parte marginale ma rumorosa del dibattito pubblico. Trovo indegno che tirino in ballo la memoria di Bruno Segre, che per me è stato un amico. È vergognoso aggrapparsi a un morto per giustificare accuse infondate o per esercitare violenza simbolica. Anche questo, in fondo, è un modo per censurare chi non si adegua al pensiero dominante. E poi, stiamo parlando di persone che in passato hanno espresso simpatia per gli Ustascia in Croazia e che oggi sostengono, apertamente o indirettamente, il regime nazionalista in Ucraina. È paradossale che proprio loro si ergano a custodi della memoria antifascista”.

Nella storia italiana ci sono stati momenti in cui il potere ha compresso la libertà di parola in nome della sicurezza nazionale o della moralità pubblica. Quali analogie vede con quanto è accaduto oggi?

“I precedenti, naturalmente, risalgono al ventennio fascista. Ma casi di compressione della libertà di espressione si sono verificati anche dopo, soprattutto a partire dal 1948-49, quando la sinistra fu estromessa dal governo. In quegli anni, nel clima del maccartismo importato dagli Stati Uniti, assistemmo a una vera e propria caccia ai comunisti: la Chiesa cattolica li scomunicò dopo le elezioni del 18 aprile 1948, e da lì partì una stagione di sospetti e processi contro i partigiani. Ci furono numerosi episodi di censura o di silenziamento di voci non allineate. Erano esempi che pensavamo appartenessero a un’epoca finita per sempre, e invece oggi, in forme nuove, stanno tornando. Esiste di nuovo una sorta di riflesso condizionato: ci sono parole che non si possono più pronunciare”.

A proposito di libertà di espressione, oggi parlare di Russia è diventato un tabù in molti ambienti culturali e accademici. Cosa direbbe a chi teme che discutere di Mosca significhi automaticamente giustificarne la guerra?

“Non soltanto di Russia, ma anche di Palestina. Pronunciare queste parole basta a far scattare i riflessi condizionati dei nuovi cani da guardia dell’ortodossia, i custodi del pensiero unico.In molti ambienti culturali e accademici non è più semplice nemmeno tentare di capire. Chi prova ad analizzare le ragioni profonde di ciò che accade, che si tratti della guerra in Ucraina o del massacro in Palestina, viene subito sospettato di complicità con il nemico. È un meccanismo antico: si crea la figura di un avversario assoluto, come in una moderna riedizione del “Hannibal ad portas”. C’è sempre un nemico alle porte, da temere e da odiare. Oggi questo nemico è la Russia, che viene dipinta come una potenza pronta a conquistare l’Europa, a marciare fino all’Atlantico o addirittura a Lisbona. Sono sciocchezze, ma servono a giustificare un sistema più profondo, il sistema guerra, che tiene insieme apparati militari, industriali, finanziari e mediatici. È un ingranaggio che prepara la guerra, la normalizza, costruisce quotidianamente l’immagine del nemico. Ci dicono che non vogliamo la guerra, ma che dobbiamo prepararci ad essa: rispolverano l’antico motto “Si vis pacem, para bellum”, se vuoi la pace, prepara la guerra. E così gli armamenti, che ci vengono presentati come strumenti di difesa, sottraggono risorse enormi alla spesa sociale: alla sanità, all’istruzione, al welfare. Ed è qui la contraddizione più drammatica. Lo Stato sociale nacque proprio alla fine della Seconda guerra mondiale, come risposta alla distruzione e come alternativa alla logica bellica. Il welfare nasceva contro il warfare: uno Stato che si occupasse del benessere collettivo, non della produzione di armi. Quella stagione, i cosiddetti “trent’anni gloriosi”, portò conquiste importanti per i ceti popolari, sostenute da Costituzioni che mettevano al centro la dignità della persona. Poi, però, negli anni Settanta, alcuni think tank statunitensi cominciarono a sostenere che quelle Costituzioni andassero “corrette”, giudicate troppo sbilanciate a sinistra. Lo stesso Berlusconi, quando arrivò al potere, definì la Costituzione italiana “sovietica”, e la Corte costituzionale “un covo di comunisti”. Oggi il tema è tornato in modo inquietante: la riforma della giustizia, la separazione delle carriere, la creazione di un doppio CSM (Consiglio Superiore della Magistratura, ndr.) con membri sorteggiati rappresentano un ulteriore colpo alla nostra Carta. Tutto questo avviene mentre cresce il potere del complesso militare-industriale e mentre ci abituano all’idea che la guerra sia normale. È un processo di colonizzazione mentale, direbbe Gramsci: bisogna riempirci la testa con la paura del nemico, per convincerci che la guerra è inevitabile. Ma pensare di mettersi in guerra con la Russia è una follia pura. La Russia possiede circa 6.500 testate nucleari: è la prima potenza atomica al mondo. E ha già dichiarato che, se costretta, le userebbe. Non per prima, nella sua dottrina non esiste il first strike, ma come risposta a un attacco. Siamo in un momento storico in cui si smantella lo Stato sociale per finanziare la guerra, e in cui chi prova a ragionare viene messo a tacere. È una deriva gravissima, che dovrebbe spaventare tutti, non solo chi parla di Russia”.

Quale dovrebbe essere, secondo lei, il ruolo dell’intellettuale quando la parola stessa diventa un campo di battaglia?

“Gli intellettuali, oggi, sono rimasti davvero pochi. Per me, l’intellettuale è innanzitutto colui che porta con sé un pensiero critico e il coraggio di esporsi. Pochissimi hanno questo coraggio. La maggior parte si espone solo quando è portavoce delle idee dominanti. Come scriveva Marx, “in ogni epoca le idee dominanti sono le idee della classe dominante” e gli intellettuali, che dovrebbero vegliare sulla verità e sulla giustizia, spesso tradiscono questo compito, piegandosi alla forza anziché al diritto. Oggi vediamo leggi che nascono non dal diritto, ma dal potere, mentre il diritto internazionale viene progressivamente svuotato e violato. Credo che l’intellettuale debba opporsi a tutto questo e restare vigile, critico, scomodo. Non può limitarsi al proprio ambito di studio: deve affrontare i problemi della collettività in cui vive e opera. Come diceva Sartre, l’intellettuale deve abbracciare interamente la propria epoca, ossia assumersene il peso, anche a costo di pagarne le conseguenze. Io l’ho fatto per tutta la vita. Ho pagato un prezzo alto, personale e professionale, ma ne sono orgoglioso, perché questo, e solo questo, è il compito dell’intellettuale: dire la verità, quando tutti preferiscono tacere”.

BOX informativo: Chi è Angelo d'Orsi?

Storico e giornalista, Angelo d’Orsi è professore emerito di Storia del pensiero politico all’Università di Torino. Studioso di Gramsci e del Novecento italiano, ha diretto la rivista Historia Magistra e pubblicato numerosi saggi sulla storia delle idee, sugli intellettuali e sulla libertà di pensiero. Tra le sue opere più note: 'Gramsci. Una nuova biografia', 'Guernica 1937' e 'Intellettuali nel Novecento italiano'. Figura di riferimento del dibattito culturale italiano, unisce ricerca storica e impegno civile.

La locandina dell'evento.

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.