AGGIORNAMENTI

Cerca

Esteri

30 Ottobre 2025 - 11:07

Trump e Xi si stringono la mano nel silenzio di Busan: dodici mesi di tregua per non farsi la guerra (commerciale)

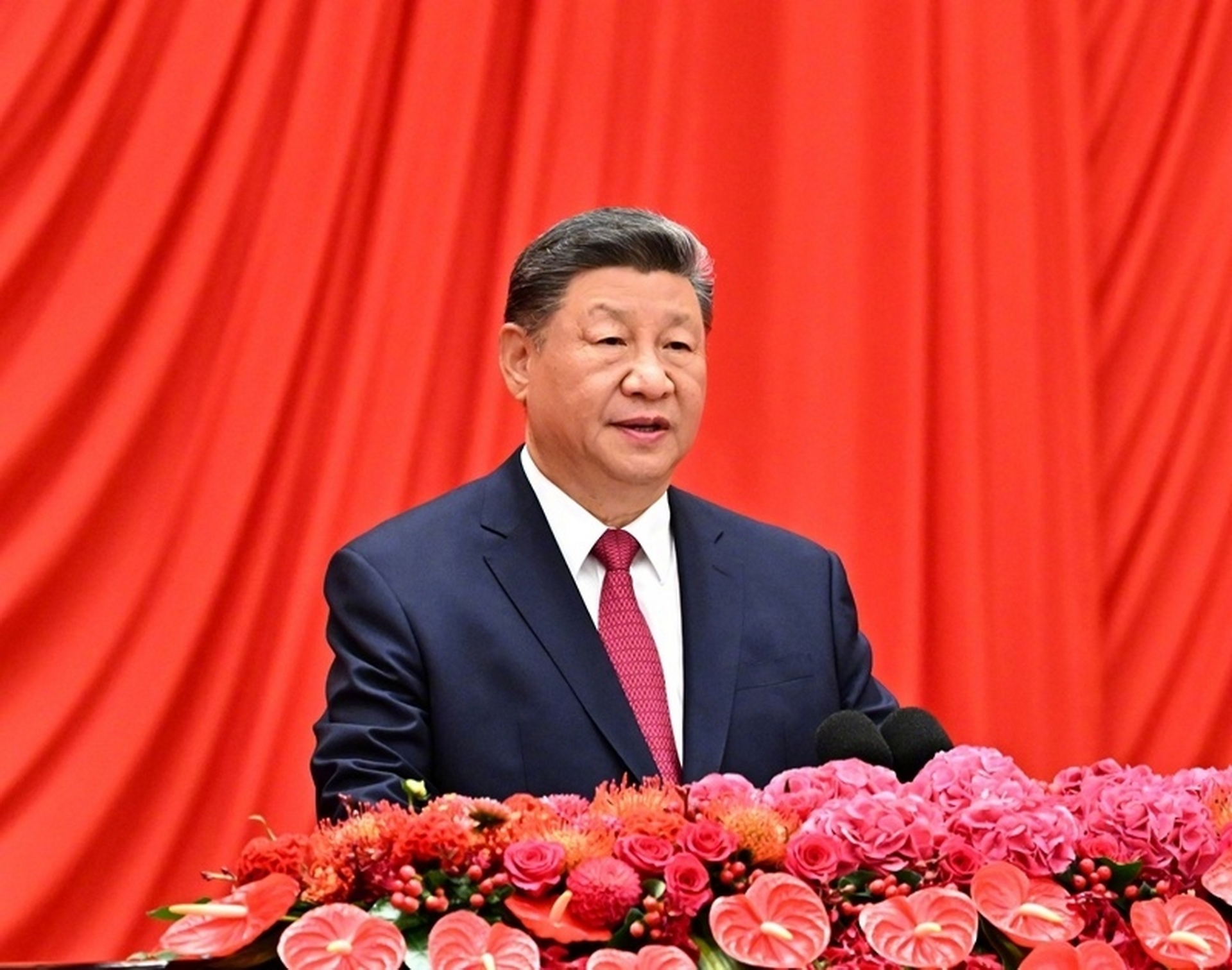

Nel silenzio ovattato di una base aerea nei pressi di Busan, due convogli si sono sfiorati come navi nella nebbia. Poi le portiere che si aprono, strette di mano misurate, sguardi più attenti dei flash. È cominciato così il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa un’ora e quaranta: un tempo lungo, che da solo racconta la densità dei dossier sul tavolo. Nessun commento all’uscita, solo cenni e un rapido commiato. Le parole sono arrivate dopo, a migliaia di metri d’altezza: a bordo dell’Air Force One, il presidente americano ha parlato di «progresso» e di un «accordo» che per almeno dodici mesi allenterà la morsa su un cardine dell’economia globale: le terre rare. In cambio di impegni cinesi sui componenti chimici destinati alla produzione di fentanyl, gli Stati Uniti ridurranno parte dei dazi doganali. Una tregua fragile? Forse. Ma una tregua che conta.

Pechino avrebbe accettato di sospendere per un anno le nuove restrizioni all’export di terre rare e tecnologie correlate, con possibilità di revisione al termine del periodo. Questo dovrebbe impedire nuove strozzature nelle filiere strategiche: dai magneti permanenti per l’auto elettrica fino ai sistemi aerospaziali e di difesa. Washington, dal canto suo, ridurrebbe i dazi su una parte delle importazioni cinesi: il cosiddetto “dazio fentanyl” scenderebbe dal 20% al 10%, mentre il livello medio passerebbe dal 57% al 47%. In cambio, Pechino promette di intensificare i controlli e limitare le esportazioni di precursori chimici usati per sintetizzare l’oppioide che sta devastando gli Stati Uniti. Sullo sfondo, anche un segnale al mondo agricolo: la ripresa immediata degli acquisti cinesi di soia americana, con un peso politico enorme in vista delle elezioni.

L’incontro è stato blindato, senza conferenza stampa congiunta né comunicati ufficiali. Sul piazzale dell’aerobase, solo qualche foto di rito. Le prime conferme di Trump sono arrivate in volo, come da tradizione: l’Air Force One diventa così una cabina di regia comunicativa, dove il presidente controlla la narrazione e anticipa le reazioni dei mercati. Da Pechino, invece, solo dichiarazioni caute sulle “differenze di vedute” e sul valore del dialogo. Un gioco calibrato, in cui ogni parola pesa. Perfino la durata — cento minuti — è un messaggio: nei vertici più tesi, il tempo è la misura della volontà politica.

Ma il vero cuore dell’intesa è la decisione di Pechino di sospendere le nuove restrizioni sull’export di terre rare. Questi elementi, fondamentali per l’industria moderna, non sono “rari” in natura, ma lo sono nella capacità di estrazione e raffinazione. La Cina controlla gran parte del mercato mondiale e negli ultimi anni ha irrigidito le regole con licenze e blocchi su gallio, germanio, grafite e tecnologie per magneti. Ogni stretta ha scosso catene del valore già fragili. Per questo, il congelamento di dodici mesi rappresenta una boccata d’ossigeno per i settori più esposti: automotive elettrico, eolico, elettronica, difesa. Non è una soluzione definitiva, ma un paracadute che evita nuovi shock e offre un anno per respirare.

Il capitolo fentanyl, invece, affonda nel lato oscuro della globalizzazione. Washington accusa da tempo aziende cinesi di fornire precursori chimici ai cartelli messicani, che poi sintetizzano l’oppioide destinato al mercato americano. L’accordo di Busan tenta di costruire una leva d’incentivo: meno dazi se Pechino dimostra di aver ridotto i flussi illegali. È una forma di scambio politico-regolatorio, difficile da verificare, che trasforma un’emergenza sanitaria in uno strumento di diplomazia economica. I risultati si misureranno sui dati: sequestri, overdose, tracciabilità delle sostanze. Saranno i numeri, non le dichiarazioni, a dire se la stretta è reale.

Il fronte dei dazi si muove su un equilibrio instabile. Negli ultimi due anni, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina è stata fatta di oscillazioni: annunci di aumenti fino al 100%, sospensioni temporanee, tregue di 90 giorni. La riduzione annunciata da Trump è una pausa tattica, un modo per raffreddare la tensione senza rinunciare alla leva tariffaria. Per gli importatori e i consumatori americani è un sollievo, ma la condizione è chiara: la tregua dura solo se la Cina rispetta gli impegni. E il mondo finanziario, come sempre, ha reagito in modo ambivalente: entusiasmo di breve periodo, ma occhi puntati sull’orizzonte dei dodici mesi.

Ciò che non è stato discusso — o è rimasto fuori dalla foto — dice molto quanto ciò che è stato firmato. Nessuna menzione esplicita a Taiwan, ai semiconduttori, né alla questione TikTok. Temi rinviati a tavoli successivi, perché troppo esplosivi per un vertice costruito sulla ricerca di “stabilità temporanea”. Trump ha preferito concentrarsi su ciò che può trasformare subito in messaggio politico: ho difeso i lavoratori americani, ho ridotto i dazi, ho ottenuto impegni cinesi sul fentanyl. Xi, dal canto suo, guadagna tempo e flessibilità interna, evitando di apparire cedevole.

La messa in scena stessa dell’incontro racconta molto. Nessuna parola pubblica, nessun palcoscenico. Trump parla dall’aereo, Xi lascia filtrare il minimo indispensabile. È la diplomazia compressa, in versione “asincrona”, adattata ai tempi dei mercati e dei social: un leader parla in diretta, l’altro calibra la risposta a distanza di ore. Un balletto calcolato, in cui la percezione conta più del testo dell’accordo.

Le conseguenze si faranno sentire subito. L’industria automobilistica americana ed europea può tirare un sospiro di sollievo: le forniture di terre rare saranno stabili per un anno, riducendo i rischi di strozzature. Anche il settore aerospaziale e militare beneficia della tregua, mentre l’agricoltura americana rivede spiragli dopo mesi di stagnazione. Ma il mercato criminale dei precursori del fentanyl, si sa, sa reinventarsi: i cartelli messicani potrebbero semplicemente spostare la produzione altrove. La vera sfida sarà rendere la cooperazione tra Tesoro, DEA e autorità cinesi qualcosa di più di un comunicato politico.

Sul piano interno, l’accordo offre a Trump una narrazione perfetta in vista della campagna elettorale: ho tagliato i dazi, ho riaperto i mercati agricoli, ho tenuto testa alla Cina. È un messaggio diretto agli Stati del Midwest, dove la soia e il mais sono anche simboli di consenso politico. Xi, invece, mostra al suo apparato che la Cina può usare la gestione della scarsità come strumento di potere, scegliendo quando e come aprire il rubinetto delle terre rare per massimizzare i vantaggi negoziali.

Per l’Europa, la distensione USA-Cina è un effetto collaterale positivo. Meno tensione significa meno rischi di deviazioni di mercato, ma anche un possibile rallentamento della corsa europea a emanciparsi dalla dipendenza da Pechino. È la doppia faccia della globalizzazione: sollievo immediato, ma rischio di assuefazione strutturale.

Alla fine, la fotografia di Busan è quella di una tregua tattica con effetti potenzialmente strategici. In un mondo dove la geopolitica delle risorse e quella dei narcotici si intrecciano, l’accordo tra Trump e Xi apre una finestra: si apre, lascia passare un po’ d’aria, ma può richiudersi in fretta. Dodici mesi per respirare, dodici mesi per capire se la cooperazione è possibile o se siamo solo al preludio del prossimo round. Il barometro dei rapporti USA-Cina segna una leggera schiarita: non sereno, ma da tempesta a perturbazione.

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.