AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

26 Ottobre 2025 - 07:41

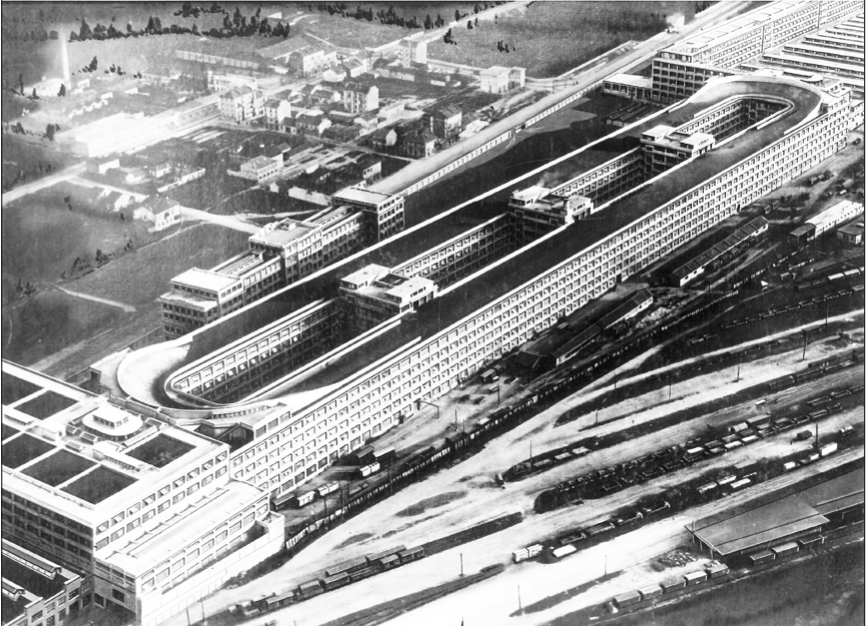

Fiat Lingotto. Scorcio dell’elegante quanto funzionale rampa elicoidale attraverso la quale gli autoveicoli possono raggiungere la pista posta sul tetto. La rampa è visibile ancora oggi

Tra il 1870 e il 1920 nel Canavese nord-occidentale il lavoro era ancora prevalentemente agricolo.

Una realtà importante era quella delle piccole botteghe artigiane, quasi tutte collegate al mondo rurale o di mestieri particolari, anch’essi strettamente connessi al lavoro agricolo. Carradori (costruttori di carri agricoli a due o quattro ruote), maniscalchi, bottai, cestai, zoccolai, cordai, sellai, costruttori di pozzi per acqua, falegnami, fabbri, filatrici di canapa, trasportatori con cavallo e carro, talpai facevano parte di questo artigianato.

Tuttavia l’industrializzazione era già iniziata ed esistevano diversi insediamenti, alcuni dei quali di notevoli dimensioni, come ad Agliè, Castellamonte, Rivarolo, per citarne alcuni. Anche l’attività mineraria, concentrata soprattutto nella Valchiusella, occupava circa 600 minatori stabili, più altri stagionali.

Tuttavia anche il Canavese fu interessato dal fenomeno dell’emigrazione, sia tra gli abitanti nelle zone di pianura sia tra quelli delle zone di montagna (questi ultimi in numero maggiore rispetto ai primi). A partire potevano essere uomini o donne soli o interi nuclei famigliari, compresi figli ancora in tenera età.

Il fenomeno migratorio in Canavese ebbe due aspetti che lo diversificarono. Uno riguardava l’emigrazione che si poteva definire «popolare», l’altro l’emigrazione «specializzata».

Nella emigrazione popolare si volevano indicare soprattutto i lavoratori agricoli, i braccianti o gli operai, mentre nella seconda rientravano coloro che erano in grado di fare o offrire mestieri che non tutti erano in grado di svolgere, come i calderai, gli stagnini, i vetrai, gli arrotini, gli spazzacamini; e, nel caso delle donne, balie, cuoche, o cameriere per le case dell’alta borghesia o alberghi.

Torino, panoramica dello stabilimento Fiat del Lingotto, progettato dall’ingegner Matté Trucco, risalente all’anno 1925. Ben visibile la pista per la prova dei veicoli posta all’ultimo piano del fabbricato, con le due curve paraboliche situate alle estremità.

Tra il 1850 e il 1920 sui prati canavesani spuntarono e aumentarono le ciminiere. La comparsa dei primi complessi industriali veri e propri avvenne verso la metà del XIX secolo. Fu tuttavia una trasformazione del settore economico abbastanza lenta. Prima del 1870 appena 10.000 persone su una popolazione di circa 150.000 lavoravano nel settore industriale.

Fu soprattutto il settore tessile quello che, a partire dal 1872, iniziò a svilupparsi più rapidamente. Oltre a quello di Pont, già funzionante dalla prima metà del 1800, entrarono in funzione altri grandi opifici di filature o tessiture di cotone e filande di seta naturale: a Cuorgnè, Agliè, Rivarolo, San Giorgio.

La dislocazione dei siti industriali si trovava lungo i principali corsi d’acqua che tuttora attraversano il Canavese: il torrente Orco e i suoi affluenti e derivati artificiali come il canale di Caluso, noto come «navile».

La forza motrice dell’acqua fu alla base della produzione di energia necessaria per l’alimentazione dei macchinari o direttamente legata ad alcuni tipi di lavorazione.

All’epoca, i centri con le principali attività avevano sede a Castellamonte (lavorazione ceramica, stufe Franklin, concerie); Pont (manifatture per la trasformazione del cotone in filo, produzione di tela jeans, meccanica); Cuorgnè (manifatture, lavorazione metalli in rame, fabbricanti e fonditori di bronzo); San Giorgio (manifattura tessile); Rivarolo (manifattura − poi denominato cotonificio Vallesusa −, concerie, aziende meccaniche); Agliè (filanda per la lavorazione dei bozzoli del baco da seta − successivamente cotonificio con il nome De Angeli Frua); Cuceglio (lavorazioni tessili); Favria (filatoio e tessitura, concerie, aziende meccaniche); Ozegna (fabbrica di colla e concime, officine meccaniche specializzate).

Parallelamente emergevano nuove esigenze problematiche nel mondo dei lavoratori e iniziava a farsi strada la presa di coscienza di quelli che erano i diritti di base. La concezione ancora paternalistica tra gli industriali e le maestranze portò spesso a forti tensioni che sfociarono in dimostrazioni, azioni di forza e conseguenti repressioni.

Il passaggio da una economia prevalentemente agricola ad una economia sicuramente più industriale, comportò una forte antropizzazione del Canavese. Alcuni interventi furono negativi, come quello legato all’impoverimento dei boschi, la perdita di parte del territorio, l’intervento sui corsi d’acqua e il problema dello smaltimento dei rifiuti, casi di inquinamento delle acque e del suolo.

Altri interventi, invece, migliorarono la vita sociale, come l’ampliamento delle strade e la costruzione della linea ferroviaria Torino Nord.

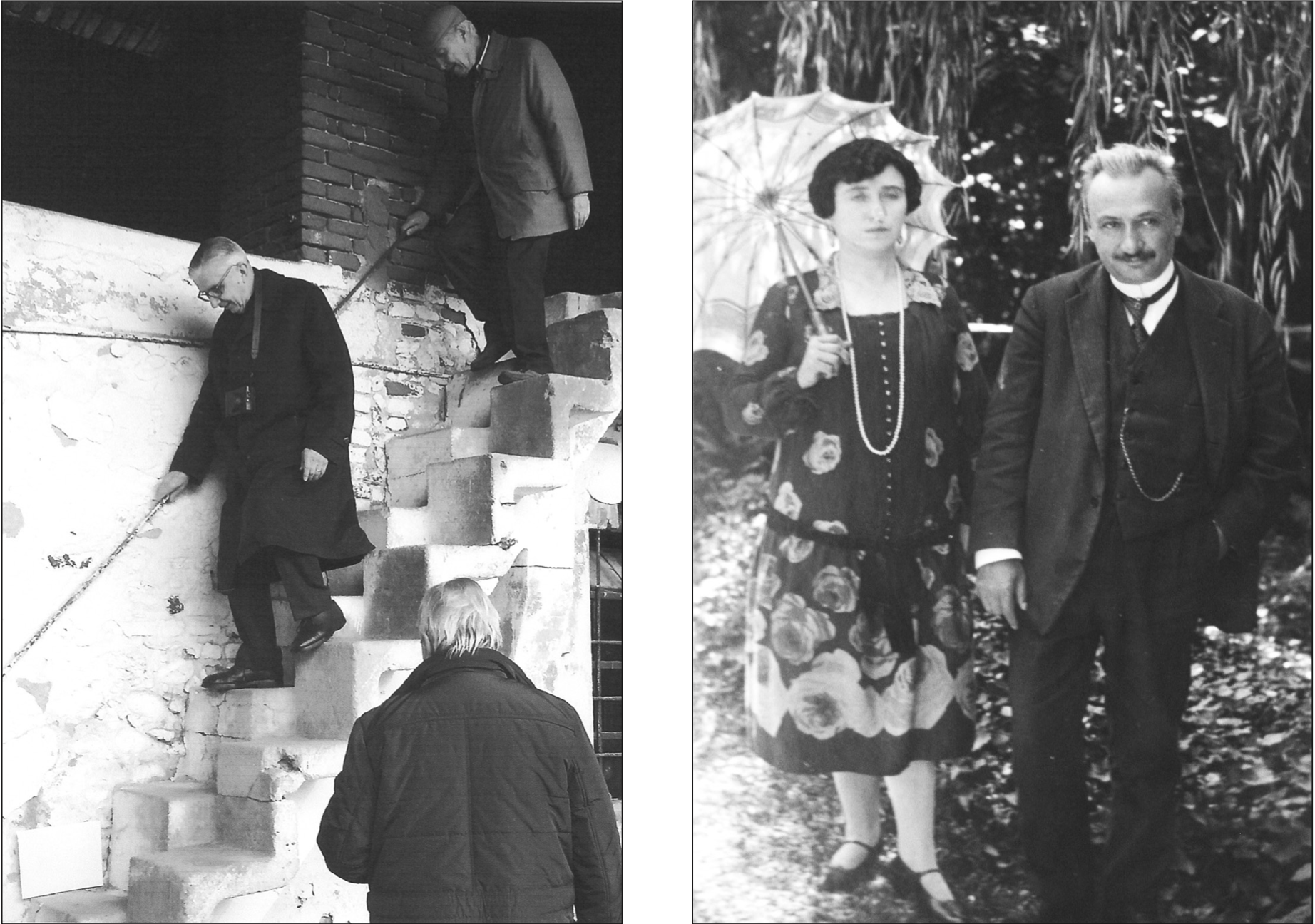

A sinistra: l’ingegner Giacomo Matté Trucco amava sperimentare nuove soluzioni. Qui vediamo la scala a gradini sfalsati fatta costruire nella Cascina del Convento ad Ozegna. A destra: Matté Trucco, in compagnia della moglie, nel giardino della cascina (fotografia archivio privato)

Allo scopo di illustrare visivamente il tema, dal 23 al 31 maggio 2015 ad Ozegna è stata realizzata la mostra I prati e le ciminiere. Matté Trucco da figlio di emigranti a progettista del Lingotto. L’industrializzazione del Canavese Nord Occidentale tra ’800 e ’900.

La mostra, nata dal desiderio dell’Associazione ’L Gavason, di Ozegna, che da tempo cura la pubblicazione di un periodico locale, contemporaneamente dà vita ad iniziative culturali e sportive, promuovendo la scoperta e la conoscenza di personalità – la figura di Giacomo Matté Trucco è l’esempio più significativo − e fatti che hanno lasciato una impronta nel tempo e dato una spinta verso il futuro ad Ozegna ed al territorio.

Il percorso della mostra si è snodato fra pannelli esplicativi, progetti del Matté Trucco degli anni compresi tra la fine del 1800 e i primi anni del 1900 (i più eseguiti per conto della Fiat), foto delle industrie più rappresentative del territorio (rimanendo sempre nell’ambito del Canavese Nord Occidentale) nel periodo fine Ottocento e primi del Novecento, ed oggetti atti a ricreare particolari situazioni o momenti di vita.

Infatti, la parte della mostra sul tema della industrializzazione dell’Alto Canavese, iniziava dalla definizione stessa della zona Canavese, la parte più a Nord Ovest della terra piemontese.

Se a nord e a ovest la zona è ben delineata dalle montagne che la separano dalla Valle d’Aosta e dalla Francia, nella parte sud e in quella orientale i confini naturali non sono così ben definiti. Si pongono indicativamente due corsi d’acqua: il torrente Malone a sud e la Dora Baltea a est, anche se per alcuni chilometri oltre i suddetti corsi d’acqua le terre sono ancora considerate canavesane.

All’interno di questo settore l’area presa in considerazione è quella racchiusa tra le Alpi Graie attorno al massiccio del Gran Paradiso, i torrenti Chiusella (est), Orco (ovest) e la zona collinare e montuosa (Valle Orco, Valle Sacra e Valchiusella) e le ultime propaggini del Canavese che si salda ad est con la Pianura Padana.

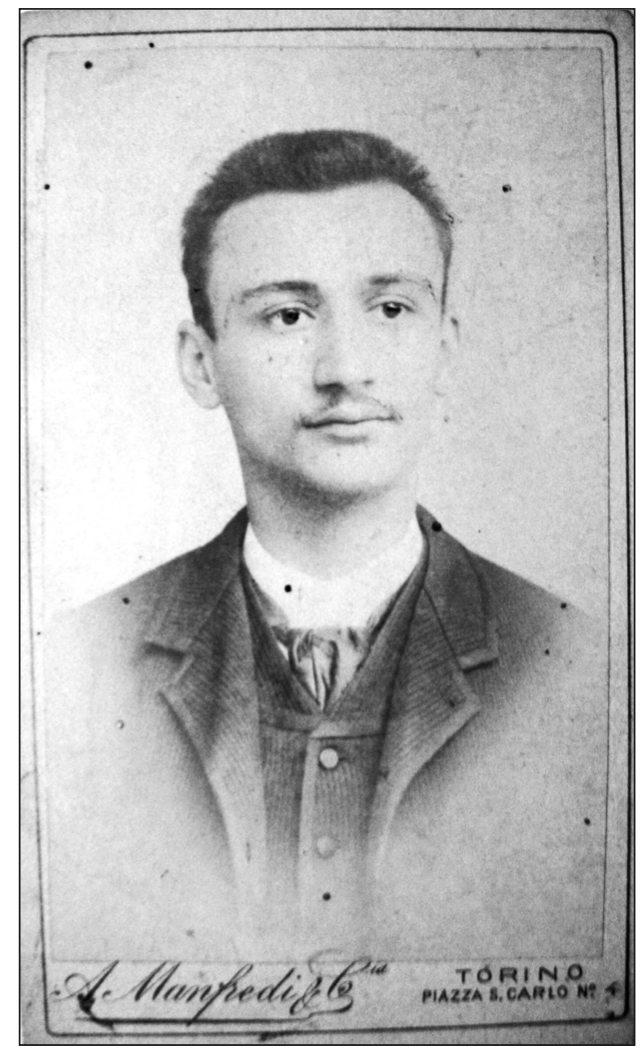

Giacomo Matté Trucco in una rara foto di quand’era studente.

L’ingegner Giacomo Matté Trucco (vedere anche Canavèis n. 23) nacque a Trevy (Francia) il 30 gennaio 1869 da Giacomo e Carolina Tocco.

Famiglia di costruttori della Valchiusella, dalla quale spesso si allontanavano per impegni lavorativi diventando di fatto emigranti temporanei, definiti, al tempo, «intraprendentissimi impresari noti per i grandi lavori», realizzarono diverse opere in Italia, Svizzera, Francia.

La nascita in terra francese di Giacomo Matté Trucco coincise quindi con uno di questi soggiorni lavorativi fuori Canavese.

Giacomo conseguì la licenza in Scienze Fisico-Matematiche presso l’Università di Torino il 18 luglio 1890. Sostenne in seguito gli esami complementari per poter accedere alla Regia Scuola Superiore di ingegneria, dove si laureò in Ingegneria industriale nel 1893.

Venne assunto dalle Officine Meccaniche Michele Ansaldi negli ultimi anni del 1800. Nel 1905 l’Ansaldi costituì con la Fiat una società per la produzione di autoveicoli. L’anno successivo, per divergenze, l’Ansaldi abbandonò la partnership, la Fiat proseguì l’attività con l’Ansaldo di Genova e l’ingegner Matté Trucco entrò alle dipendenze della nuova azienda denominata Fiat Ansaldo; si occupò di produzione manifatturiera, iniziando contemporaneamente la progettazione di edifici, per la maggior parte a carattere industriale, tra cui il complesso Grandi Motori e gli ampliamenti Fiat di corso Dante.

L’ideazione e costruzione del Lingotto fu certamente l’opera più nota dell’ingegner Matté Trucco, realizzato fra il 1915 e il 1922 e fra il 1924 e 1926; per il Gruppo Fiat l’ingegnere progettò, in Torino, gli stabilimenti e gli ampliamenti in corso Dante e via Marocchetti.

Realizzò diversi progetti, quasi sempre in campo industriale. Ricordiamo: le officine e carrozzerie sull’area delle vie Madama Cristina, Cellini, Giotto e Canova (con struttura a telaio); le acciaierie di via Belmonte (non più esistenti); parti della centrale idroelettrica e dell’edificio della Riccardo Incerti Villar (RIV); la progettazione iniziale dello stabilimento sull’area dell’ex fabbrica Rapid, tra le vie Nizza e Chisola (trasformato negli anni Settanta del 1900 in una banca).

Sono inoltre attribuiti al Matté Trucco progetti di garage a Firenze; la villa per il senatore Agnelli a Levanto; la fabbrica Nebiolo di via Bologna a Torino; lo stabilimento della Elettrochimica di Pont-Saint-Martin; la diga sul torrente Strona per la fabbrica Billia di Pettinengo; l’intervento per la cupola in cemento armato del Teatro Regio di Torino, prima dell'incendio. Operò poco in campo civile, però si ricordano alcuni progetti significativi, come Villa Baricco a Torino, tra corso Siccardi e via Legnano.

Spesso le vacanze dell’ingegnere coincidevano con viaggi di studio all’estero (Parigi, Londra, Stati Uniti, Leningrado). Era attratto dall’ambiente operaio dei tempi, in funzione dei suoi futuri progetti di opifici e fabbriche, nonché spazi di lavoro.

Come già accennato l’opera più famosa fu il Lingotto, inaugurato ufficialmente dal re Vittorio Emanuele III il 15 maggio 1923. Lo stabilimento del Lingotto nel volume Storia dell’architettura e dell’urbanistica moderna è stato definito «senza dubbio la sola opera autenticamente futurista realizzata in Italia (..) futurista in ragione della pista delle auto costruita a spirale sul tetto, cosa che più tardi entusiasmerà Le Corbusier, il quale partendo da quest’opera, progetterà i suoi edifici viadotto, in particolare nel piano di Algeri».

È da segnalare altresì che il progetto del Lingotto era stato presentato all’Esposizione di architettura italiana a Buenos Aires, iniziativa organizzata dalla Direzione Generale degli italiani all’estero.

Giacomo Matté Trucco visse gli ultimi anni ad Ozegna, dove si erano stabiliti alcuni componenti della sua famiglia, nella cascina del convento annessa al santuario Madonna del Bosco.

Sia nella sua cascina sia in quella del fratello, aveva realizzato alcuni lavori sperimentando l’uso del cemento armato e strutture a cubo, riprese ed ampliate al Lingotto, per esempio la scala a gradini sfalsati.

Morì a Torino il 15 maggio 1934. È sepolto nella tomba di famiglia nel cimitero di Ozegna.

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.