AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di Storia

12 Ottobre 2025 - 00:54

Dalla cascina di Castellamonte alle pampas argentine: la straordinaria avventura dei Mautino

Questa storia comincia a metà Ottocento in una cascina della frazione di Sant’Antonio di Castellamonte, sulla strada verso Ozegna.

Qui, alla cascina Talentino, lavora come mezzadro Giovanni Battista Mautino detto «Barbarossa». Con la moglie Maria Broglia tirano su una bella nidiata: avranno dieci figli.

Di nove conosciamo il nome di battesimo: quattro maschi (Antonio, Tommaso Zenobio, Alessandro e Pietro), cinque femmine (Teresa, Eufrasia, Josefa, Tersilla e Maria) e un altro (o un’altra) di cui si è perso il nome, forse perché morto piccolissimo.

Il lavoro è duro e faticoso. Pietro, uno dei tanti figli, va a lavorare come operaio in una segheria. Poi, sul finire del secolo, con altri fratelli – Antonio e Tommaso – parte per cercare miglior sorte nelle terre oltreoceano. Si imbarcano per l’Argentina, nazione sudamericana immensa, nella quale i nuovi arrivati trovano pianure sterminate e scarsamente popolate.

In Argentina arrivano da tutta Europa e tanti sono italiani, di quasi tutte le regioni della penisola. I piemontesi giungono in massa. Fra di loro i fratelli Mautino, che trovano un punto di approdo nella zona di Santa Fe.

Da sinistra: Paolina Romano (1933-2009) e Armando Mautino (1925-1995) nel giorno del loro matrimonio nel 1952. A destra: anni Quaranta, un giovane Armando Mautino (seduto nella foto) e un lavorante della segheria posano accanto alla ruota azionata dalla roggia di Pasquaro.

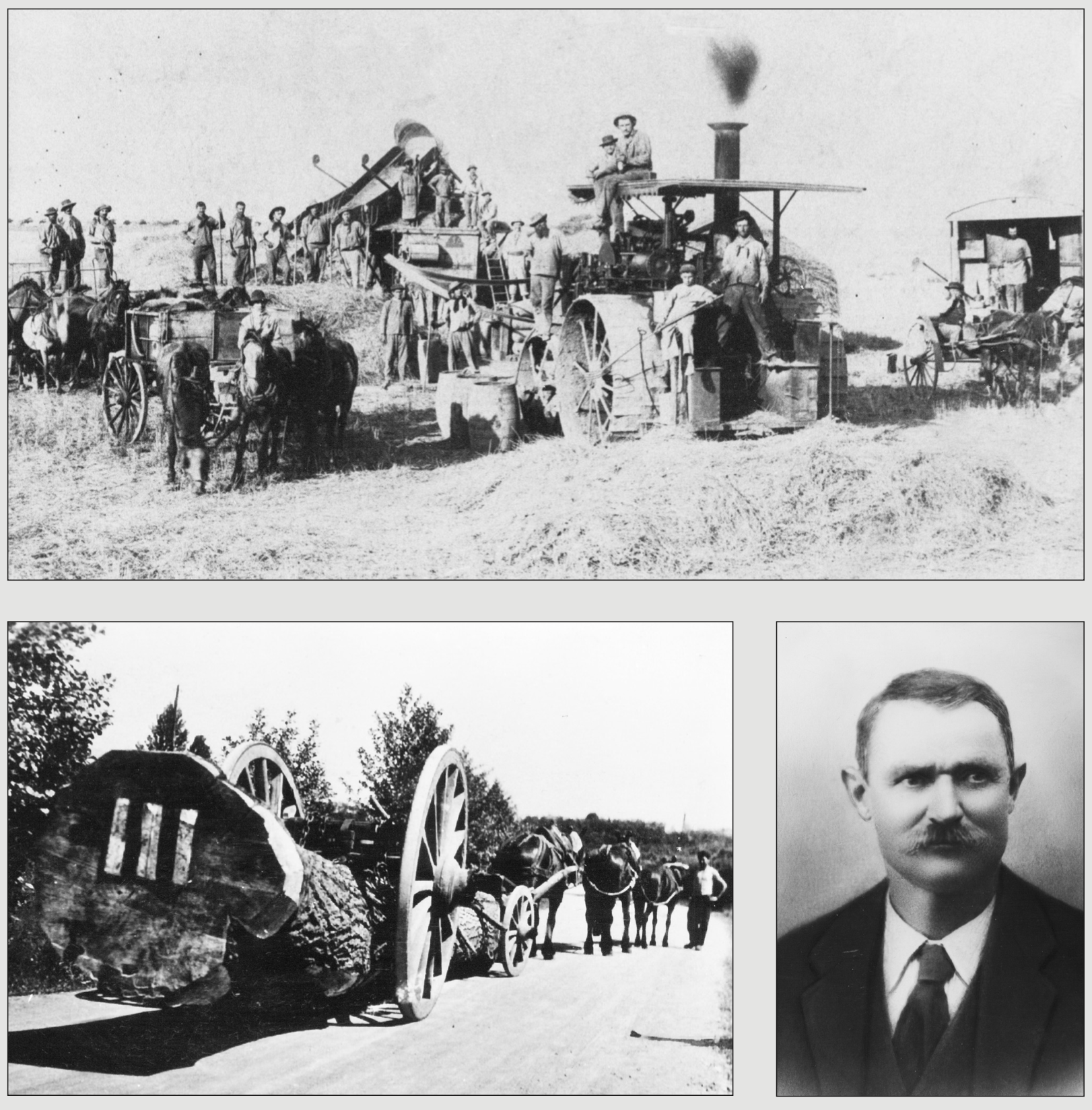

In alto: l’azienda agricola di Pietro Alessandro Mautino in Argentina, nella zona di Santa Fe, nel 1915 circa. Il territorio di Santa Fe, circa 350 chilometri a nord della capitale Buenos Aires, è attraversato dal Rio Paranà, grande fiume che nasce in Brasile. Alla trebbiatura sono presenti i fratelli Mautino e vari lavoranti. Nella foto si riconoscono Pietro (al centro, in piedi alla sinistra della grande ruota della macchina a vapore); Tommaso Zenobio detto Tomalìn, capomacchinista, seduto in alto; il primogenito Antonio, cuoco, sulla destra, in piedi con il grembiule.

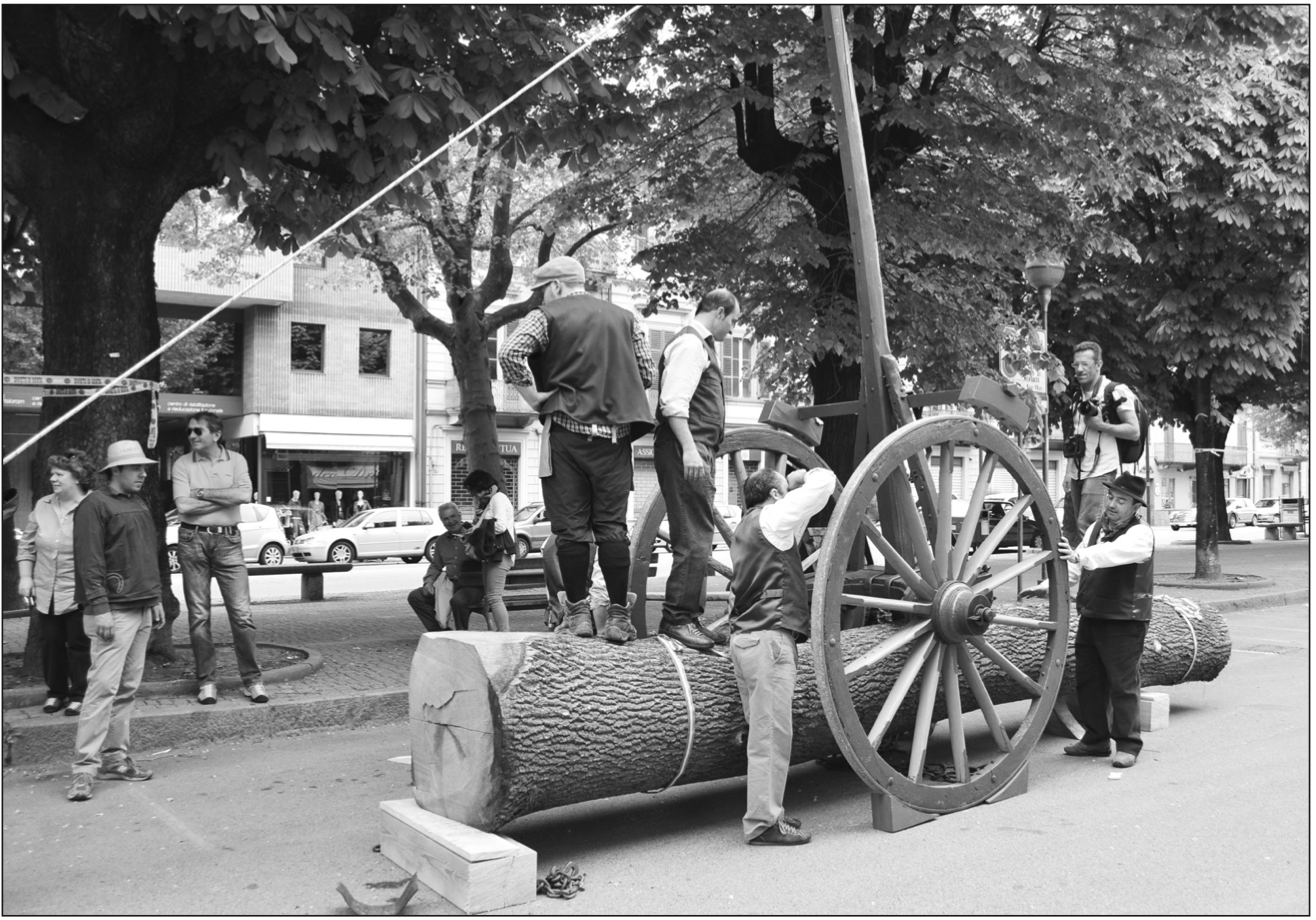

A sinistra: anni ’40, un enorme tronco di noce viene trasportato alla segheria di Pasquaro con il trincaballe – il carro a leva – trainato da robustissimi cavalli. Il trincaballe di fatto è una derivazione di un mezzo militare utilizzato in artiglieria per trasportare i cannoni. Con questo carro è possibile sollevare, per mezzo di leve e con la sola forza delle braccia, tronchi pesantissimi. A destra: ritratto di Pietro Alessandro Mautino (1871-1948).

In breve tempo, sempre lavorando duro, riescono a mettere insieme una bella azienda agricola, dalle dimensioni sterminate se paragonate a quelle a cui siamo abituati qui in Italia.

Si sa che l’azienda agricola di Pietro misura sette chilometri quadrati, nella quale lavorano 400 cavalli. Si coltiva il grano.

Pietro, nato a Castellamonte nel 1871, nel frattempo si era sposato con Teodora Beltramo. Anche loro avranno tanti figli, sette. Nell’ordine: Maria (nata nel 1906), Francesca (1908), Battista Alberto (del 1910, poi disperso nella tragica campagna di Russia), Michele (1912), Corinna (1916), Caterina (1920) e, l’ultimo, Armando, che è del 1925. I primi nascono in Argentina, gli ultimi due – Caterina e Armando – in Italia.

Di quegli anni a Santa Fe rimangono bellissime fotografie, scattate attorno al 1915, nelle quali sono riprese le lavorazioni nei campi. Oltre alle carrozze trainate da cavalli compaiono enormi mietitrebbia a vapore, sintomo non solo della considerevole agiatezza economica raggiunta ma anche delle potenzialità tecniche disponibili laggiù in quegli anni.

Ma a far tornare Pietro Mautino e la sua famiglia in Italia è un avvenimento tragico.

«Mentre è alla guida di una pariglia di mezzosangue, si spacca una asse del carro – racconta il nipote Livio. – Nostro nonno Pietro rimane impigliato nelle briglie ed trascinato dai cavalli, a lungo. Perde l’uso di una gamba. Lavorare in quelle condizioni gli diventa quasi impossibile».

Ma per sua fortuna i mezzi non mancano, in tutti quegli anni di lavoro argentino ha messo da parte un bel gruzzolo. In poche parole: aveva fatto fortuna.

I fratelli Mautino a Rivarolo, durante una rievocazione storica. Qui sono impegnati a sollevare un tronco con il carro a leva dell’azienda di famiglia, che utilizzano in queste occasioni per dimostrarne le caratteristiche.

Da sinistra: Mario (1960), Livio (1963) ed Alessandro (1958), i tre figli di Armando Mautino. Con loro c’è Jacopo, figlio di Livio, ultima generazione della numerosa famiglia.

Nel 1920 Pietro e la sua famiglia tornano in Piemonte, nella zona di origine e si guardano intorno. In questa zona l’agricoltura è scarsamente meccanizzata, di mietitrebbia a vapore se ne vedono poche. Pietro capisce di dover cambiare settore. Mette gli occhi su un’attività già avviata, una bella segheria a Pasquaro, frazione di Rivarolo, dove la bealera mette in movimento la ruota che aziona i meccanismi necessari.

Pietro non può lavorare da solo, la gamba fuori uso non glielo consente, però affida la gestione della segheria a dei lavoranti, in sostanza affitta l’attività.

Ma gli anni si fanno difficili e in più non sempre i patti vengono rispettati dai gerenti: un poco alla volta i Mautino perdono quel loro benessere prima conosciuto.

Nel frattempo arrivano gli anni della guerra, l’attività di fatto è ferma.

Riprende nel dopoguerra. Con Pietro lavorano due figli, il giovane Armando e Michele (il più vecchio dei fratelli, che è del 1912 e che è anche stato prigioniero in Germania negli anni del conflitto mondiale).

Pian piano rimettono in sesto l’attività. Vanno in giro a tagliar legna con la forza delle mani, usando asce e strabiùch. Alla segheria di Pasquaro arrivano i tronchi caricati su appositi carri – i trincaballe – trainati da cavalli, in grado di trasportare pesi enormi.

Di quegli anni i fratelli Alessandro, Mario e Livio Mautino, figli di Armando e nipoti di Pietro, hanno tante fotografie. In una di queste si vede il padre Armando accanto alla ruota sulla bealera, fonte di tanta preziosa energia, necessaria per muovere le seghe a nastro.

Armando, che nel frattempo si è sposato con Paolina Romano di Ozegna, amplia l’attività, il legno dei boschi nostrani non è più sufficiente per fornire i falegnami e gli impresari edili della zona, e comincia ad importare pregiati legni dall’estero.

Poi il fratello Michele si ritira e Armando va avanti, prima da solo e poi con l’aiuto dei tre figli.

Per entrare nella segheria, oggi come tanti anni fa, si deve attraversare la roggia (con un ponticello decenni or sono, con una solida piattaforma in cemento oggi). Sul canale è ancora posizionata la grande ruota mossa dall’acqua che rappresenta il passato remoto della famiglia Mautino e all’epoca, parliamo del 1920, garantiva l’unica forza motrice per le macchine operatrici di allora.

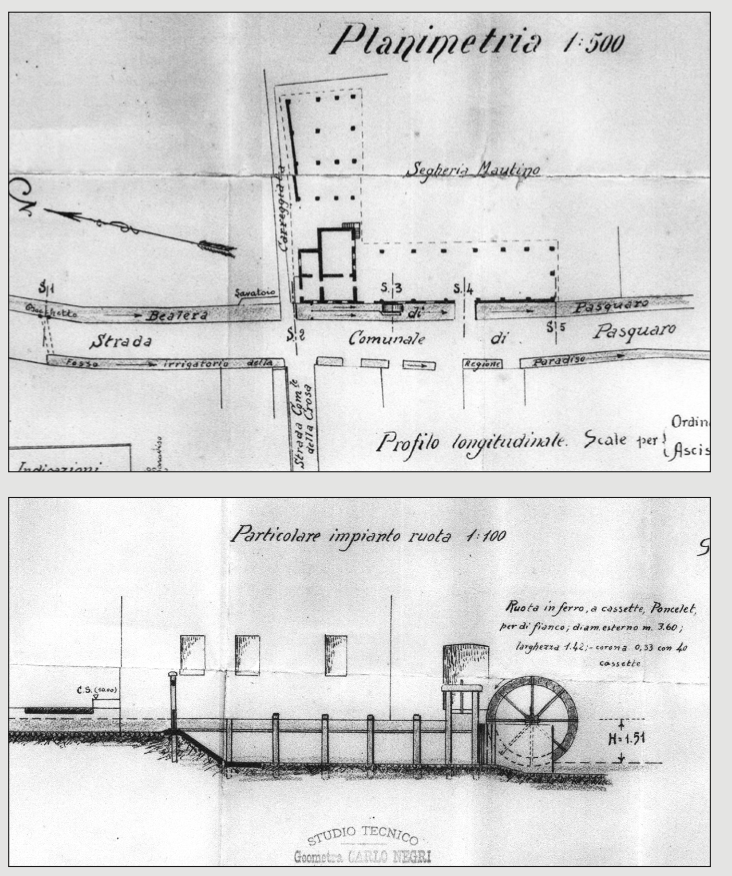

Da un disegno di rilievo del geometra Carlo Negri di Rivarolo, possiamo vedere come si presentava la Segheria Mautino Alessandro nell’agosto 1933. Il disegno è stato probabilmente realizzato in occasione della richiesta di rinnovo dei diritti di utilizzo dell’acqua della roggia.

La segheria allora era un fabbricato ad L, della lunghezza di 45 metri sul lato lungo e di 36 su quello corto.

Il corso d’acqua – la bealera di Pasquaro – adiacente al fabbricato con- sentiva di azionare la ruota alla quale, attraverso meccanismi meccanici, era collegata la segatronchi.

Il rilievo del ’33 dettaglia le caratteristiche dell’impianto: «ruota in ferro, a cassette, Poncelet, per di fianco; diame- tro esterno m 3,60; larghezza m 1,42; corona 0,33 con 40 cassette». Il salto d’acqua è di m 1.51, sufficiente a garantire il movimento della ruota

«Agli inizi della nostra attività, ai tempi del nonno Pietro, l’approvvigionamento del legno avveniva direttamente nei boschi delle nostre zone. Le uniche attrezzature di lavoro per l’abbattimento delle piante erano le accette, i segoni e le roncole. Poi con carri trainati da cavalli, i tronchi venivano trasportati in segheria o direttamente in cantiere dove venivano squadrati con le asce», racconta Alessandro (uno dei tre figli di Armando, con Mario e Livio).

Il primo fusto, se di buona qualità, veniva segato in tavole per l’utilizzo in falegnameria, mentre il materiale di media dimensione era destinato all’orditura primaria del tetto. Erano usate essenze del posto, soprattutto castagno, rovere o larice per orditure primarie; i listelli venivano ricavati dal pioppo.

«Ci sono storie che nascono dalla passione e dall’esperienza – spiega Mario. – La nostra è una di queste, iniziata nel primo Novecento dal nonno Pietro, il capostipite. È una storia costruita con le sole forze della famiglia, sebbene le energie non fossero tante e neppure le braccia. Ma ognuno di noi ha fatto la sua parte con competenza e passione affinché tutto funzionasse e diventasse professionale».

Intorno agli anni ’60, quando l’azienda era guidata da Armando, c’è stato un profondo cambiamento con l’importazione dall’Austria di tondami di abete rosso. Inoltre, un poco alla volta, si è incominciato a lavorare sull’estetica, effettuando le prime piallature e perlinature.

Circa 25 anni or sono, la segheria ha iniziato a lavorare con i primi prodotti lamellari provenienti da aziende austriache ma la grande evoluzione tecnologica è avvenuta nel 1995 quando è stato acquistato il primo centro di lavoro a controllo numerico: «Così l’avventura pronto tetto è partita. Oggi realizziamo un processo produttivo a regola d’arte con precisione millimetrica su superfici di notevole dimensioni».

* * *

Oggi l’attività è portata avanti dai tre fratelli, Alessandro, Mario e Livio. L’azienda, oltre che nei tetti pretagliati, opera in più settori: serramenti, arredamenti, pavimenti.

La lunga avventura cominciata nel 1920 va avanti.

Edicola digitale

I più letti

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.