AGGIORNAMENTI

Cerca

Pagine di storia

04 Ottobre 2025 - 23:50

Sulle orme dei Goffi e dei Giorgis: un viaggio tra ponti, affreschi e memorie di Lemie

La Valle di Viù costituisce un interessante esempio di come si possa conciliare la possibilità di camminare in un ambiente naturale e allo stesso tempo ammirare interessanti opere d’arte e elementi di cultura popolare e tradizionale. L’importante è avere occhi per vedere, cuore per sentire e un minimo di voglia di sfogliare antichi libri e riviste. L’escursione proposta, della durata di cinque-sei ore, in assenza di neve può essere intrapresa durante tutto l’anno. Il dislivello contenuto la rende percorribile anche a bambini e ragazzi.

Il punto di partenza è la frazione Forno di Lemie, raggiungibile in pochi minuti da Viù.

Si può lasciare l’auto in un parcheggio presso la cappella di San Giulio, 100 metri oltre il caratteristico ponte.

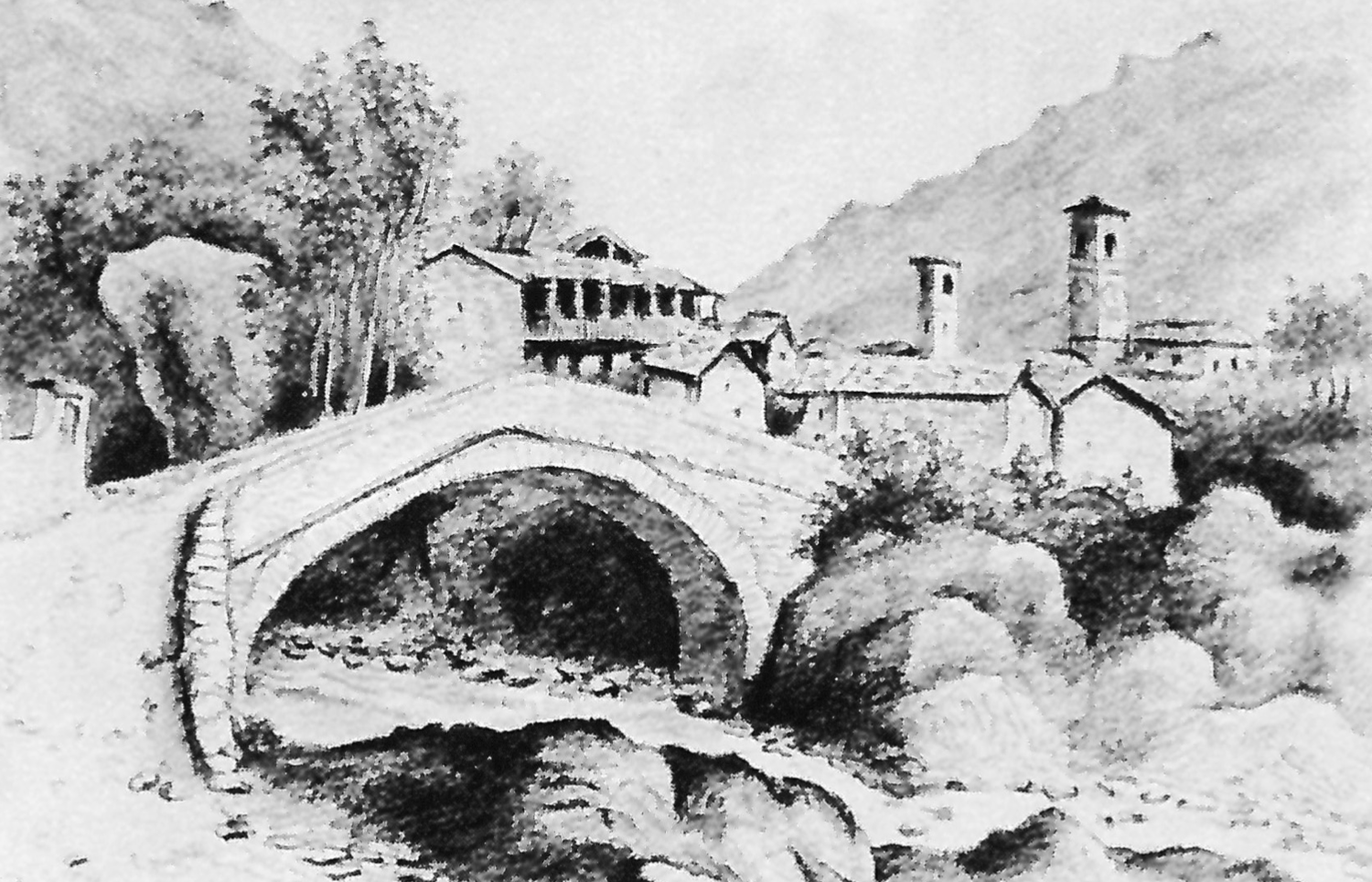

l villaggio di Lemie (posto ad una quota di circa 960 metri s.l.m.) e lo splendido ponte in pietra ad una sola arcata sovrastante la Stura di Viù. Disegno di Clemente Rovere, metà dell’Ottocento (dalla raccolta della Deputazione di Storia Patria di Torino).

Forno di Lemie merita una passeggiata tra le case, alla ricerca di tracce della sua storia passata. Comune autonomo fino al 1810, a partire dall’inizio del ’300 venne abitato da maestranze bergamasche o valsesiane dedicate allo sfruttamento delle miniere locali. Un interessante studio filologico citato da Augusto Cavallari Murat (Lungo la Stura di Lanzo, pag. 319) consente di individuare le abitazioni ancora di chiara origine medievale e di verificare l’importante incremento demografico che si verificò tra il ’700 e l’800, che avrebbe trovato sfogo nell’emigrazione oltre confine e oltre mare.

Gli abitanti di Usseglio, ad esempio, passano dai 1000 abitanti del 1650 a oltre 2500 anime nel 1850, per calare vertiginosamente fino al dato odierno di 220 abitanti.

Dal ponte in pietra alle case di Pessinea.

Dal Forno si attraversa la Stura sul bellissimo ponte in pietra che supera il torrente con due arcate asimmetriche molto coreografiche. La storia del ponte è anch’essa legata alla epopea metallurgica delle Valli di Lanzo.

Fu costruito nel 1477 dai fratelli Goffi, titolari della concessione per lo sfruttamento delle miniere della valle, per sostituire il precedente ponte crollato durante la disastrosa alluvione del 7 luglio 1469.

La massiccia edicola che sovrasta l’arcata maggiore svolge una importante funzione tecnica, poiché con il suo peso gravante al centro dell’arco distribuisce correttamente la spinta sui blocchi laterali. Il ponte in pietra ha resistito alle piene del torrente e all’usura del tempo, a differenza dell’adiacente ponte moderno (1853), che pochi anni fa ha rischiato di crollare sotto il peso di un carico eccessivo.

Oltre la Stura la mulattiera sale con diversi tornanti in un bosco di castagni e aceri ormai abbandonato, per raggiungere rapidamente il poggio dove si trova la cappella della Madonna del Truc, anche nota come Madonna della Consolata.

Esternamente la cappella rivela successive fasi di accrescimento, a partire dal nucleo originale edificato all’inizio del XVIII secolo da Giovanni Battista Giorgis, detto Ramponat, di Forno di Lemie, munifico benefattore che fece costruire anche il Santuario al Colombardo.

La chiesa venne ampliata nel 1830 (dal millesimo visibile sul gradino d’ingresso), e nel 1890 fu aggiunto il portico che ancora offre riparo ai viandanti.

Un ultimo sguardo al bel panorama sulla valle e si prosegue sulla mulattiera che, ora in piacevole discesa, conduce in breve alle case di Pessinea. Appena prima di entrare nel paese si scorge in basso una splendida fontana a quattro getti, decorata da una immensa rosa del pastore (o sole delle Alpi), figura geometrica di semplicissima costruzione (bastano una scodella e la punta di un coltello) assurta da qualche decennio a simbolo di partito.

Fino a non molto tempo fa a Pessinea e nelle frazioni circostanti si trovavano ancora i benal, caratteristici magazzini con i tetti in paglia. Gli edifici ci sono ancora, ma la paglia è ormai sostituita da anonime lastre zincate.

Un giro tra le case porta al forno comune, alla scuola e a scorci particolari. Nella parte alta della borgata si stacca un sentiero che piega in direzione ovest e si inoltra in boschi di castagno verso Lemie-Villaretti. Lungo il percorso si incontrano le frazioni Sauna e Tina: gruppi di case abbandonate e invase dalla vegetazione. Edifici sventrati, tetti crollati, finestre aperte sul nulla segnano il tempo che inesorabile scorre, e la natura che si riappropria di spazi e luoghi ormai abbandonati.

Particolare di un caseggiato medievale visibile a Forno di Lemie: porta d’ingresso e finestra con piedritti e architrave lapidei di splendida fattura (foto tratta da Lungo la Stura di Lanzo di Augusto Cavallari Murat, Istituto bancario San Paolo di Torino, 1972).

Attorno al Colletto.

In particolare la frazione Colletto colpisce per gli edifici possenti che la compongono. Pietre squadrate e ben allineate, case disposte secondo un criterio definito, ampi spazi tra gli edifici fanno presupporre la presenza di una organizzazione che andava oltre la semplice aggregazione di edifici uno presso l’altro, come altrove. Opificio medievale? Deposito di beni? Pianificazione innovativa dell’uso degli spazi? Ipotesi suggestive, ma tutte da dimostrare. Il dato certo è che buona parte degli edifici avevano anch’essi i tetti di paglia, fino a pochi anni fa.

A monte delle case del Colletto si trova un poggio sormontato da un pilone votivo. La posizione dominante e la presa di possesso dell’esistente piloncino inducono a scrutare le rocce circostanti, in cerca di eventuali incisioni rupestri. Rocce naturalmente ricche di cavità e canaletti, sulle quali è difficile decifrare l’apporto della natura e quello dell’uomo.

Il sentiero prosegue con diversi saliscendi fino alle case Parneri, in prossimità di un ottimo punto panoramico verso Lemie e l’alta valle. Qui si trova un pilone votivo testimone della emigrazione verso le Americhe di parte della popolazione, nel 1800. Il pilone detto della Parneri venne costruito verso il 1884 dai fratelli Antonio, Giuseppe e Domenico Gay in partenza per l’Argentina e impegnati nella costruzione de La Plata, una città sorta dal nulla, per diventare in seguito la capitale del distretto di Buenos Aires.

Il pilone è dedicato alla Madonna dei Ricordi, ed esprime la nostalgia degli emigranti per le terre che lasciano dietro di loro. Il millesimo 1989 indica la data di restauro del pilone, a opera di Giuseppe Gay e Roberto Rocchietti. Vicino al pilone una roccia incisa riporta il simbolo solare.

Dalle case Parneri il sentiero prosegue in leggera salita, fino a superare una zona ricoperta da vegetazione scarsa e aspra, a motivo del cambiamento del substrato roccioso. Siamo alla Cresta del Vento, una bocchetta aperta verso il vallone di Ovarda dal quale si incanalano venti impetuosi. Vista strepitosa sulla Torre d’Ovarda e il Rocciamelone. Il sentiero si abbassa e ritorna a immergersi nel bosco. Poco prima della frazione Villaretti si incontra un pilone votivo che riporta incisa su pietra ollare la scritta «Ricordo guera mondiale 1914-1918 ave maria».

Da Villaretti si segue un sentiero selciato che conduce a Lemie. Arrivati alle prime case del paese è possibile fare una breve deviazione verso la cascata di Lemie, utilizzando un passaggio su terreno privato gentilmente concesso a turisti e viandanti. Ai lettori di «Canavèis» è ovviamente superfluo raccomandare il rispetto della proprietà privata, vero?

A Lemie è possibile visitare la Chiesa Parrocchiale, inaugurata nel 1701 e costruita in stile barocco piemontese, e il ciclo pittorico cinquecentesco della Confraternita dello SS. Nome di Gesù, inglobata nella Casa di Riposo San Giuseppe. Tale ciclo rappresenta episodi della vita di Gesù e della Vergine; il tratto è quello degli allievi di Defendente Ferrari e la vista d’insieme è piacevole (anche se il Cavallari Murat definisce l’autore «un molto rozzo frescante» (Lungo la Stura di Lanzo, pag. 130). Committenti di questa opera furono i membri della famiglia Goffi, di cui si è già detto circa il Ponte del Forno e che incontreremo ancora nel corso del nostro cammino.

San Giulio, una chiesetta cinquecentesca.

Inizia l’ultimo tratto di passeggiata, in leggera discesa fino all’auto. Si oltrepassa la Stura e se ne segue il corso verso valle, attraversando le frazioni Gaiera e Villa di Lemie. Poco prima di arrivare all’auto si raggiunge il gioiello artistico della valle: la Cappella di San Giulio.

Edificata tra il 1486 e il 1495, è costituita da un presbitero con volta a botte al quale è stato successivamente aggiunto un atrio leggermente più ampio.

Le pareti del presbitero sono ricoperte di affreschi considerati i più pregevoli delle Valli di Lanzo.

Al centro della parete di fondo si scorgono la Madonna col Bambino, affiancata da santa Lucia e dal Beato Amedeo di Savoia sul lato sinistro e san Giulio sulla destra. Quest’ultimo sembra presentare alla Madonna tre personaggi identificati da una scritta in caratteri gotici: sono i committenti dell’opera, i fratelli Amedeo, Antonio e Giovanni Goffi, titolari delle concessioni minerarie della Valle, nonché costruttori del ponte poco distante.

Alle pareti laterali sono raffigurati altri santi, tra i quali santa Caterina, san Sebastiano, sant’Antonio Abate, santa Cristina, san Michele e uno straordinario san Giorgio nell’atto di uccidere il drago e salvare una dama piangente (la Fede).

A lungo si è dibattuto sull’autore degli affreschi: Augusto Cavallari Murat suggerisce come autore la mano di un discendente di Giacomo Jaquerio, esimio affrescatore della cappella di sant’Antonio di Ranverso.

In particolare, l’attenzione di Murat si concentra su Giorgio, un membro della famiglia di Jaquerio che visse e operò a Ciriè fino al 1530.

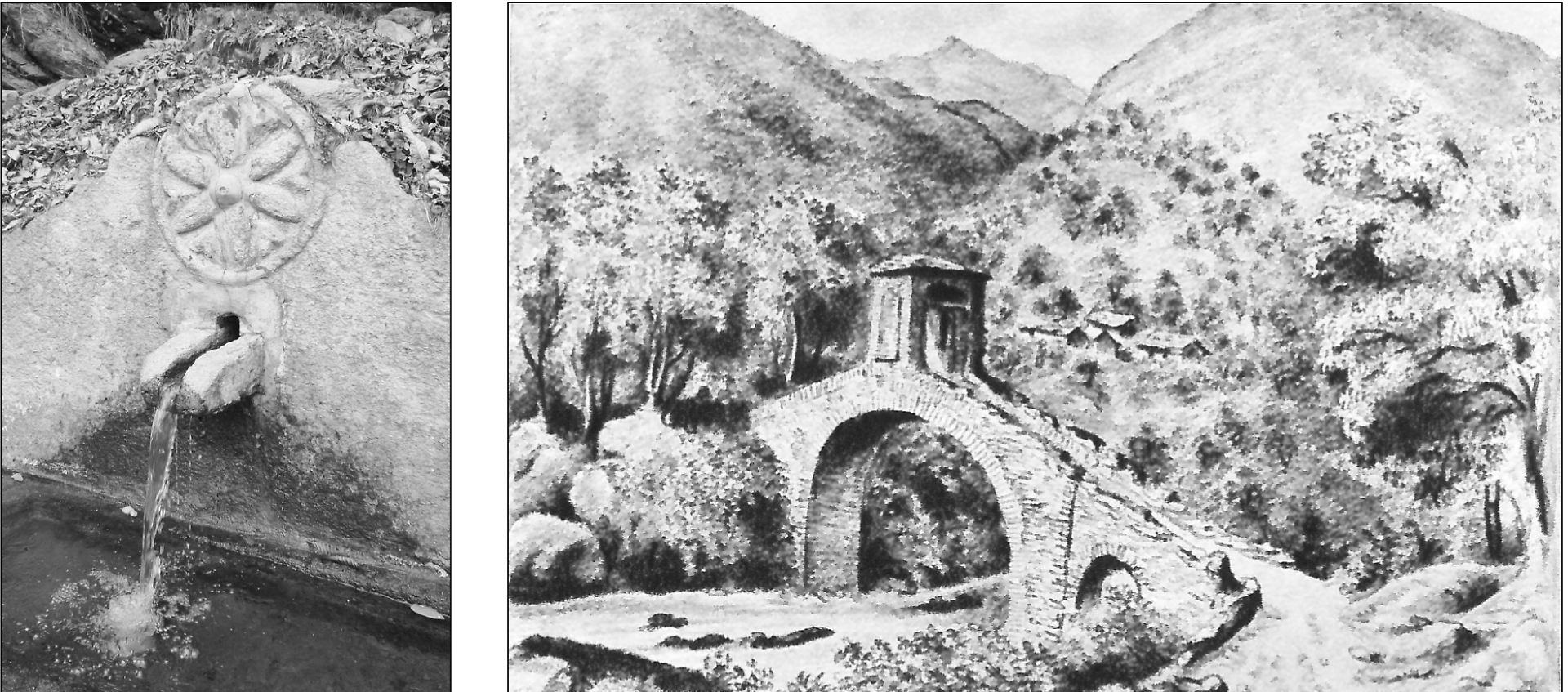

A sinistra: particolare della fontana a quattro getti, decorata con il «sole delle Alpi», che si incontra poco prima dell’abitato di Pessinea, a quasi 1000 m s.l.m. A destra: un altro disegno di Clemente Rovere (metà ’800) raffigurante il ponte a doppia arcata di Forno di Lemie, costruito nel 1477, a poca distanza dalla Cappella di San Giulio.

All’epoca del sopralluogo (dicembre 2013) la cappella era in fase di restauro e l’interno era ingombro di impalcature che limitavano fortemente la visione degli affreschi. Si spera che l’intervento si sia concluso e i ripari rimossi, per poter nuovamente avere completa visione di quest’opera d’arte.

A poche decine di metri si trova il parcheggio dal quale è iniziato il nostro giro ad anello. Nel corso di una mezza giornata e in cambio di qualche ora di sano esercizio fisico è stato possibile ricalcare le orme, le opere e i desideri di svariati personaggi che si sono intrecciati nello scorrere dei tempi.

Siamo partiti dai commissionari di ponti e cappelle, la potente famiglia Goffi titolare di concessioni minerarie, per accostarci al benefattore Giovanni Giorgis, che fece erigere la cappella della Consolata.

Abbiamo ammirato le opere di mirabili affrescatori, sfiorato i desideri e le nostalgie di mastri carpentieri partiti per terre lontane, toccato con mano muri e manufatti eretti dagli sconosciuti abitanti delle frazioni di Sauna, Tinetta e Parneri, oscuri esperti nell’arte di intrecciare tetti in paglia, ormai abbandonati al loro destino di rovina. Potenti imprenditori, umili montanari e semplici emigranti in terra d’America, tutti hanno contribuito a plasmare il territorio e l’anima nascosta di queste terre. A tutti loro va il ringraziamento per le opere che hanno lasciato e il soffio di sudore e fatica che vi hanno trasmesso. A noi, loro successori e esploratori di antichi sentieri, resta il dovere di mantenere vivo il ricordo affinché il loro operare non sia stato vano e non venga dimenticato.

Nell’anno 2015 la Società Storica delle Valli di Lanzo ha dedicato un volume proprio ai diversi cicli di affreschi delle cappelle di Lemie. Le visite alla cappella di San Giulio e alla Confraternita di Lemie sono su prenotazione, rivolgendosi a Marisa Bellotto (tel. 0123.60286 ore pasti).

Nato da una famiglia di lunga tradizione pittorica, a motivo dell’indubbio talento Giacomo ebbe modo di lavorare ben presto al servizio di Amedeo VIII di Savoia e dei Principi di Acaja, spostandosi ininterrottamente tra Ginevra, Torino e Thonon-les-Bains.

In questi viaggi entrò in contatto con molti esponenti del gotico d’oltralpe, che influenzarono grandemente la sua opera. A partire dal 1429 in poi abitò stabilmente a Torino, dove affrescò parte delle volte di Palazzo Madama.

Questi affreschi sono stati successivamente rimossi e ricoperti.

L’opera attraverso cui oggi possiamo renderci conto della maestria del Jacquerio è la serie di affreschi nella sacrestia vecchia dell’abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, lungo la strada francigena tra Rivoli e Susa.

La spettacolare salita al Calvario è una vera e propria parata di «tipi», a partire dagli sgherri stralunati fino al Cristo Sofferente e tuttavia indomito.

Sbalorditivi i particolari curati fino al dettaglio, secondo la tradizione miniaturista (immagine a fianco).

La lunga carriera e la grande importanza assunta da Jacquerio nel contesto del gotico italiano hanno fatto sì che nel passato fossero attribuiti alla sua mano innumerevoli altri dipinti, che la critica recente ha catalogato come opere della sua purtuttavia rinomata bottega. Tra queste sono i bellissimi dipinti di eroi ed eroine nella sala baronale del Castello di Manta (Cuneo), gli affreschi nella cappella del castello di Fenis e il frammento di affresco sulla parete della porte-torre di Aymone a Lanzo.

Edicola digitale

LA VOCE DEL CANAVESE

Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187

La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo

Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).

LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.